改正民法のお勉強(2)101条~

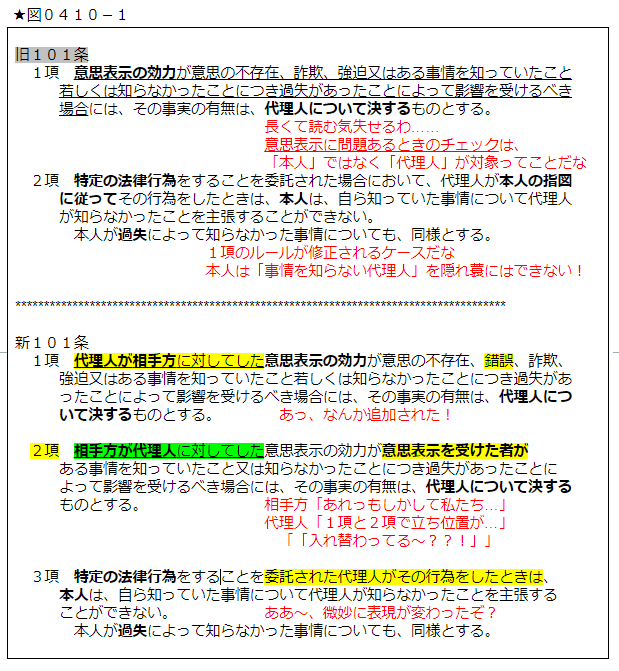

§ 101条「代理行為の瑕疵」改正!

101条は「わかりやすくなった」と解説本には書いてある。

はたして本当なのか……

まずは1項!

旧「意思表示の効力が…」

新「代理人が相手方に対してした意思表示の効力が…」

少し具体的になって、惑うことが減ったといえる。

あと「錯誤」も追加されてる。

次に2項!

1項では「代理人が相手方に対してした意思表示の効力」だったのが、

2項では「相手方が代理人に対してした意思表示の効力」になっている。

2つのバージョンを規定しておいたよ!ってことか。

なんにせよ、意思表示の問題については「代理人」で判断するってことはわかった。

そして3項!これは元2項だったやつで、繰り下がって少し変わった。

旧「特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指示に従ってその行為をしたときは」

新「特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは」

この改正は、「特定の法律行為の委託があればいちいち指示を必要としないだろ」というツッコミに対応したものらしい。まぁ、条文が短くシンプルになることは歓迎。

§ 102条「代理人の行為能力」も改正

13条紹介のときに書いたので、さらっと流す。

自分で制限行為能力者を代理人として選んだのだから……という話。

そして法定代理人は、自分で選ぶ代理人じゃないから但書を用意してある。

§ 105条「復代理人を選任した代理人の責任」削除!

さようなら「復代理人を選任した代理人の責任」。

105条が消えた理由は、その規定がイマイチだったから、らしい。

例えば1項だと、「本人が許諾したり、やむを得なかったからって、なんで選任と監督の責任しか負わないの?」

例えば2項だと、「本人から指名された人が不適任・不誠実だけど通知や解任を怠った、とはいえないケースは、責任どうなるの?」

もうこれ、代理人の「債務不履行責任」で処理できるんじゃね?って。

そして、105条が消えたことに連動して、1016条2項が影響受けて消えた。

相続法の改正で今は別の2項がそこに鎮座している。

あれっなんか消えた105条の面影が……?

§ 106条は105条に繰り上がり&少し改正

※画像無し

少し変わったけど、あまり気にしなくてよさそう。

変わったポイントは2つ。

①105条が消えたから106条に繰り上がった。

②「前条第1項の責任のみを負う」が「本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う」になった

§ 107条は106条に繰り上がり&少し改正

イメージとしてはこんな感じになった。※これは雑なイメージです。

旧 本人の権限 > 代理人の権限 = 復代理人の権限

新 本人の権限 > 代理人の権限 > 復代理人の権限

代理人が復代理人を選ぶんだから、「代理人と同一の権利」というより「代理人が自分の権限内で復代理人に与えた権利」の方が、しっくりくる。

これはいい感じの改正だなと思う……受け入れやすい…むしろ改正前が不自然に感じる勢い。

§ おまけ 権限と権利の違い

字面的に「権利」の範囲・限界を示す言葉が「権限」ってとこか感じがする。そのうち、法律用語辞典で確認してこの記事のコメントにでもぶち込んでおきたいと思う。

大学図書館が早く再開してくれることを祈っている。。。

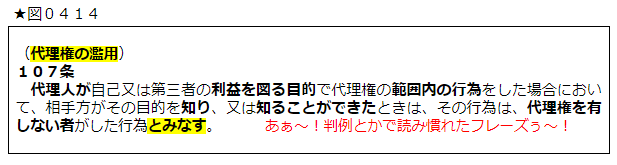

§ 新107条「代理權濫用」爆誕!

105条が消えたから今後延々と繰り上げになると思ったら違った。

107条新設!

「代理権の濫用」が遂に明文化!!!

代理人が代理権を濫用したら、今までは93条ただし書の類推適用で対応してきた。

類推適用とかややこしくて嫌いだった……でもこれからは107条がある!やったね!

さて、内容の確認をしておこう……

代理人が代理権を濫用したら、それは「無権代理行為」だと「みなす」ことになった。

「代理権濫用=代理権なし」ということ。まぁ!なんてシンプル!

「みなす」の効果を確認しておきたい。たまに忘れる。

「みなす」……法的な擬制。覆らない。ひらがなで柔らかそうやわらかそうに見せておいてガチ固定。 (まぁ、昔は「看做ス」だったけど)

「推定する」…仮の擬制。要件を満たせば覆すことができる。固定解除可能。

さらば、【代理権濫用⇒93条ただし書類推適用】の時代……!

でも、めんどくさいことに、93条ただし書類推適用の頃と扱いが少し変わったのは……

93条は、ただし書が少し変わったけど「その意思表示は、無効とする」という部分に変わりはない。そう、つまり、、、類推適用で対応していた時代は「無効とする」で処理していた。

今回新たに用意した107条は「無権代理」として処理するとしている。

この変化、ぜったい、テストに出ると思う!!!!

§ 108条「自己契約及び双方代理等」

108条は一部変わった。

108条は、自己契約と双方代理の禁止についての規定だけど、禁を破ったらどうなるかを定めてなかったから、追加された。

2項は新設。判例で読んだことのある「本人と代理人の利益相反行為禁止」が明文化したぞぅ!

(えっ、利益相反行為の条文を見たことあるけど?……と思ったら、法定代理人の規定だった。826条にあった……遠いわ!こういうときはe-govの民法条文ページが便利だよね!「相反」をページ内検索すると出るんだから)

ところで、今回は「時効までの部分」を一気にまとめるつもりなんだけど、文字数がすごい。「読まれやすいnoteの字数」なんか飛び越えた文字数になってる。でも半端に切るより一気にまとめておきたい。

だって、一つの記事にまとめておくと、「ページ内検索」できるから!

§ 109条「代理權授与表示の表見代理」条は2項ができた

皆様がお待ちかねの「109条と110条の重畳適用の明文化」。

私は別に待ってはいなかったけど。重畳適用とか意味わからなかったので。なのでこの機会にきちんと理解しようと思う。自分なりに。

この改正(新設)も、判例をとりこんだものらしい。

まず、「表見代理」について軽く再確認しておく。

……ここに3つの条文があるじゃろ?

109条:代理権授与の表示による表見代理

110条:権限外の行為の表見代理

112条:代理権消滅後の表見代理

なんで1番飛んでるんだよ!ここは109、110、111って並ぼうよ!

……と、思ったりするけど、立法者が「表見代理」とか意識せず作って、後々、「表見代理」って呼び名ができちゃった流れらしいので仕方ない。

ともかく「109は代理権授与の表示」「110は権限外」「112は代理権消滅後」で覚えるしかない。

「表見代理」というのは、無権代理だけど「代理権があるように見える」ケースで、責任は「本人」に負わせるやつ。(※これは雑な説明である)

109条:代理権授与の表示をしたから責任負わせる

110条:権限外でも権限内に見えるなら責任負わせる

112条:代理権消滅しても知られてないなら責任負わせる

さて、「109条と110条の重畳適用」とは何ぞや?

例えば、

本人が「代理権授与の表示」をして、

本当は権限のない代理人(無権代理人)が表示の「権限外」の行為をしたら……?

旧109条で対応できるかな?それとも旧110条?

旧109条「いいえ、私は『表見代理の権限内』のお話」

旧110条「いいえ、私は『通常の代理人の権限外』のお話」

おぉおぃい!くそっ!なんだそれ!

障子の穴を修繕するのに、小さい紙切れ1枚じゃ足りないから2枚使うよ!って感じ。

それが重畳適用。

改正前は、判例で、表見代理に関する規定をあわせて適用して、無権代理人の行為の効果が本人に帰属する(表見代理)としてきたらしい。

今回の改正で、それをしなくて済むようになった。

楽になった。たぶん。

§ 110条「権限外の行為の表見代理」は少し変わった

110条は、109条に2項が新設されたことで「前条本文の規定は」が「前条第1項本文の規定は」になっただけ。

§ 112条「代理權消滅後の表見代理等」が改正!

112条はがっつりリニューアル!

旧112条の「善意」って、何に対する善意(不知)なのか?という疑問に対して、 判例・通説は「実際に存在していた代理権が、代理行為の前に消滅していたけど、それを知らなかったこと」としていた。

今回の改正で、条文を見ただけでわかるようになった。

実質的な変更はないので安心。

そして、またまた2項を新設ゥ!109条の改正とパターンが似てる!

さて、例えば!

代理権消滅後に、もう代理権を失った元代理人が、

昔あった代理権の範囲外の行為をして、

それが「範囲内」だと第三者が信じる正当な理由がある場合はどうしよう……?

旧110条(権限外の行為の表見代理)で対応できるかな?

それとも旧112条(代理権消滅後の表見代理)……?

旧110条「いいえ、私は『通常の代理人の権限外』のお話」

旧112条「いいえ、私は『代理権消滅前の権限内』のお話」

おぉおぃい!またかよ、くそっ!

そこで、判例は、代理権消滅後の表見代理に関する112条と、権限外の行為の表見代理に関する110条の重畳適用を認めていたわけだ。

そして、改正で新設した2項でこれを明文化した!いえぇえい!

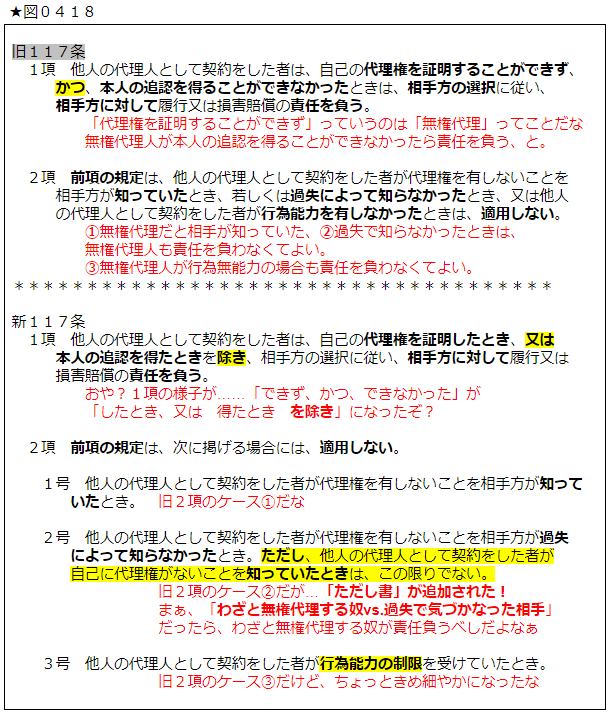

§ 117条「無権代理人の責任」改正

117条は一部変わった!

まずは1項について。

旧117条1項は、「代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったとき」に責任を負うとしている。

新117条1項は、「代理権を証明した、又は本人の追認を得た…ときを除き」、責任を負うとしている。

つまり、こうじゃ。

旧:「証明できず、かつ、本人の追認を得られず」→無権代理の責任を負う

新:「証明した 又は 本人の追認を得た」以外 →無権代理の責任を負う

あれだ、アンドとオアのあれだよ。なんかで習ったやつ。

実質的な変更はないから安心していいらしい。

じゃあ、何が変わったのか?というと、実務臭い話になる。

この改正で、「代理権がある」「本人の追認を得た」について、誰が立証責任を負うのかがはっきりした……つまり、「立証責任は代理人側」と読める表現にした、と。(とはいえ、読み比べてその違いがわかるような、わからんような……)

代理人は「代理権」や「本人の追認」があることを立証できなければ、無権代理人の責任を負うことになる。

(※この辺は、もう少し他の文献を確認したいけど、新コロの影響で大学図書館が閉まっていて……いつ開くかなぁ)

さぁ、次は2項!

旧117条2項も新117条2項も、無権代理人が責任を負わずに済むケースを3つ書いてある。新しいのは読みやすくなって、少し変わった

まず、旧バージョンでは「一文で3つのケース」を書いていたが、新バージョンでは1~3号で書き分けられた。

内容の変更については、

ケース①は変更なし。ケース②は「自分が無権代理であると知っていた」というのを追加している。

無権代理人の責任は「無過失責任」で厳しいから、相手方が「過失によって知らなかった」場合はバランスとってたわけだ。

とはいえ、無権代理人が無権代理であることを知っていた場合まで責任を否定してやる必要はないので、ただし書がが用意された

それにしても、「無権代理人が、自分は無権代理だと知っていた/知らなかった」ってどんなケース?と思うけど、世の中、自分がどこまで権限あったかな?ってケースは色々あるらしい……

ケース③は「行為能力を有しなかった」を「行為能力の制限」に変更。様々な事案にフィットしやすい形状となりました。

§ 120条「取消権者」を微調整

120条の改正は、微調整だから、安心。

まず、1項に()が現れました。長ったらしくなって読む気が失せるけど……これは法律的には親切仕様。

制限行為能力者が法定代理人になることもありうる。

長く言えば、「制限行為能力者(代理行為をした人)が、制限行為能力者(本人)の法定代理人になることもある」。

この場合に、制限行為能力者(代理行為をした人)だけでなく、制限行為能力者(本人)にも取消権がある!ということを、わざわざ(括弧書き)で書き添えたわけだ。

何言ってるのかわからねぇが、ありのままに条文を受け入れるしかない。。。

次、2項。ここの変更はシンプル。錯誤(さ95)の95条が改正されて、「錯誤無効」が「錯誤取消」になったから、取消権者について定める120条に「錯誤」も新たに仲間に入ったよ!という話。

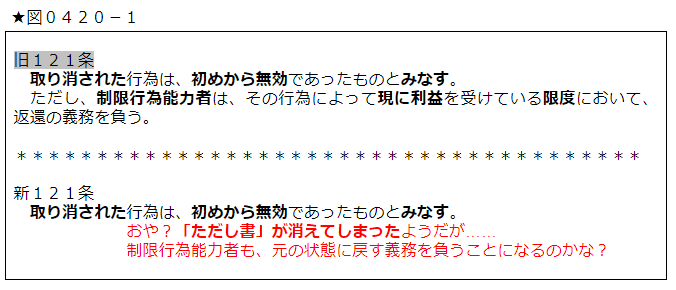

§ 121条「取消の効果」は、ただし書きが消えた!

121条は「ただし書」が消えた。

「ただし書」はどうして消えてしまったのか、どこへ消えてしまったのか。

その答はこちら!

§ 121条の2 爆誕!

デデン!NEW!121条の2!

121条が「ただし書き」を削除したのは、なんと、実は!

制限行為能力者だけでなく意思能力がない者も保護する必要があるから!

だから「121条の2」を新たに作ってしっかりと規定したわけだ。

そう、まるで「制限行為能力者」への保護をやめたような態度をとっておきながら、スッと厚くケアをする………改正民法にコロッと恋に落ちる展開!

まずは1項。

法律行為が無効の場合は、法律行為がなかったのと同じように「元の状態に戻す義務」を負うとはっきり定めた。そうだよ、民法が苦手な私だって知ってる「原状回復義務」だ!

これが今回の改正で明文化されたぞぉおおお~!!!

今までは無効・取消後の原状回復義務は「不当利得の返還」という形式でされてきたが、もう直球の121条の2ができたぞ!

そして、1項の例外として2項と3項を用意した。

2項は、長くて読んでる途中で気絶しそうだけど、

要は「贈与などの無償行為によって善意で給付を受けた場合は現存利益の範囲でよい」ということだ。

3項は、意思無能力者や制限行為能力者は、保護の必要性が高いから、知ってる/知らないにかかわらず現存利益の範囲とした。

……気付きましたか?そう、この3項に!彼は再び現れた!!!!旧120条ただし書!

しかも「意思無能力者」の保護も伴って!!!!!

まるで感動の最終回!

§ 122条「取り消すことができる行為の追認」は、ただし書きを削除

122条は「ただし書き」を削除した。

これは、なんで消したかというと………あんまり使い道がなかった、的な。

取消によって、第三者が不利益になるケースは思いつくよな。

だって、それまで存在した法律行為が消えちゃうわけだから。その法律行為に基づくものもこけちゃう。

親亀こけたら皆こけた♪(明治38年の流行歌)

じゃあ、追認は?それまで存在した法律行為が…取り消せなくなる。何もこけないじゃん!そもそもなんで作ったんだこれ?!

まぁ、そういうわけで、「ただし書」は消えた。深く考えなくていい……消えても消えなくても、たぶん、何も変わらない……

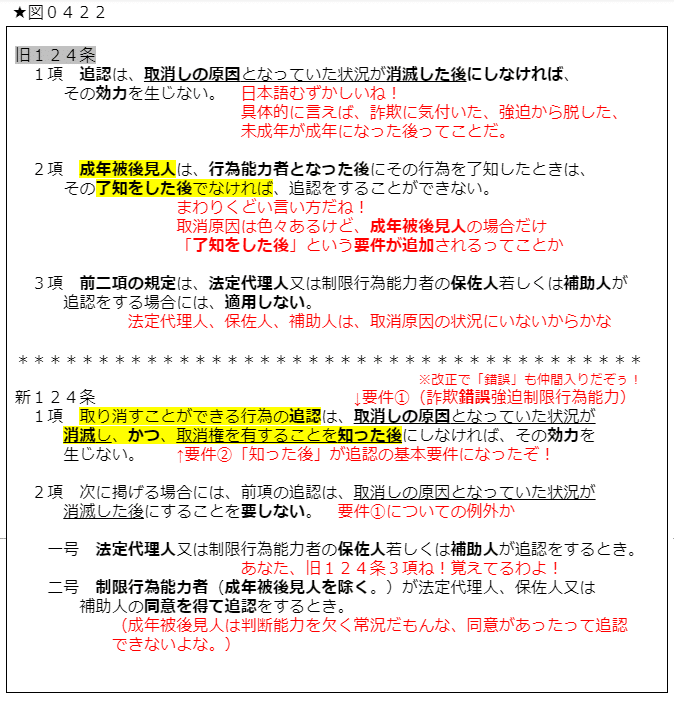

§ 124条「追認の要件」も改正

追認の要件を定めた124条を一部改正した!

けっこうゴチャゴチャしてる。読む気が失せる。

大事なポイントは「取消権があると知った上で追認しなけりゃ追認できない」!

……まぁ、そうですよね。。。って感じ。

これは学説・判例で認められてきたことだ。改正でちゃんと条文に書いてくれたわけだわ。

似たような話で、「債務の時効が完成してると知らずに『払う』って言っちゃった…(時効の利益の放棄)」というのがあるの思い出した。

時効の利益の放棄 ⇒ 対象の法律行為に問題なし、時間の経過を法的にアレする

追認による取消権の放棄 ⇒ 対象の法律行為に問題あり、その問題をケアする

(「法的にアレする」…ちょうどいい表現が浮かばなかった)

……まぁ、なんでも「知った上でやる」のが一番。知らずにやらかすのは勘弁。

2項1号は、元は旧124条3項。条文の内容を整理したら「項」が「号」になっただけ。

2項2号は、前々から「制限行為能力者でも同意があったら追認できるとしてもいいんじゃない?(成年被後見人を除く)」と言われてたから、条文に取り込んだものらしい。

落ち着いて少しずつ読んでみると、124条は新しい方が読みやすくなったような気がしてきたな!?

§ 125条「法定追認」も改正

125条は一部改正。

新124条によると、「取消権があることを知っていなければ追認できない」ということになったな。

一方、125条の「法定追認」は、取消権があること知らなくても成立するとされてきた。(参照:大審院大正12年6月11日判決(民集2巻396頁)

取消権があることを知っていようといまいと、

125条の1号~6号に該当したら、

「もうあなたは追認したことになりました~!法律で決まってるんです~!」という規定。

相手のことも考えなきゃいけないので、取引安全のことも考えなきゃいけないので、ってことですかね。

1号~6号は、通常、「あいつはこの契約を取り消さずに受け入れたんだな」と相手が信頼するであろうケース。

(相手方が詐欺師とかだと、詐欺師の信頼を保護するとかどうよって思うけど)

流れを再確認すると、

124条「追認は、取消権があることを知った上でやる必要がある!」

125条「ちなみに法定追認というのがあって、取消権があることを知っていようといまいと、一定の事由があると、追認したことになるぜ!」

§ 130条「条件成就の妨害」も改正

条件成就の妨害を定めた130条も少し変わった。

こうやって新しい130条を眺めてみると、むしろ何で今まで2項がなかったんだよ?って気分になってくる。

新2項みたいな事件はなかったのか?というとあった。あったから、「130条の類推適用」で対応していた。(最判H6年5月31日 民集48巻4号10頁)

つまり、今回の改正で、判例が明文化されたわけだ。

(明治時代の立法の際に新2項のパターンを想定したツッコミ質問はなかったんだろうか……。大学図書館が再開されたら信山社の立法資料シリーズ確認してみよ……)

はぁ~長かった!なにこれ、記事の文字数7000文字超えてるじゃん!

読んでくれた人ありがとう!過不足やミス等あったらコメントで教えてください、可能な範囲で善処したいと思います(ふんわり)。

次回は「劇的ビフォーアフター!時効!!!」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?