はっぴいえんどは税関を通してカリフォルニア・サウンドを持ち帰った。

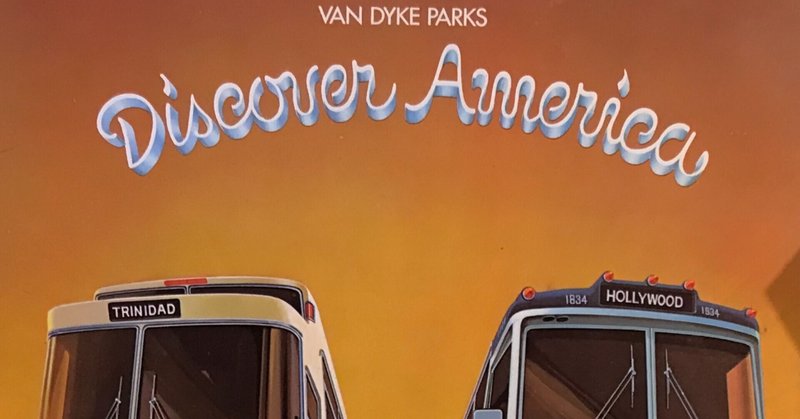

Van Dyke Parks - Claig of The Yankee Reaper / Discover America

CM Specialを聴いてて、どこかヴァン・ダイク・パークスの匂いがするといろいろひっぱり出してみたものの、ピンとこない。けど聴きながら文献を漁っていると、例の「さよならアメリカ、さよならニッポン」は大滝さんがギターを爪弾いているのを聞いたVDPが「これはいい、俺にアレンジさせろ」と申し出た曲だった。

でもって、なんであの場にVDPがいたかというと……以前アナログのグループに投稿した一部を再録する。

『ディスカバー・アメリカの録音を担当したボビー・ハタ氏が「半年やったけど終わんないんで降りた」というのだ。で、改めてライナー(というか歌詞カード)を見ると、エンジニアだけで10人いる(笑 コピーライトから想像するに、アルバムを作るのに2年以上かかってる。なんでそんなことが可能だったのか?

答えは簡単。当時ヴァン・ダイク・パークスはワーナーの社員だったのだ。給料制で、自分のレコーディングも他のプロダクトも毎月のお給料の中でやっていた、というわけ。

VDPだけでなくレニー・ワロンカーもテッド・テンプルマンもラス・タイトルマンもワーナー社員で、大ヒットしてもプロデュース印税は入ってこないけれど、売れないアーティストに時間かけてもアカが出ない、という(笑 そのおかげでライ・クーダーやリトル・フィートが何枚もアルバムを作れたのだ。

はっぴいえんどのレコーディングにローウェル・ジョージを連れて遊びに行ったのも(あれは遊びに行ったとしか思えない)、社の経費という気安さがあったからだろう。はっぴい側の支払いはWB側に入金されたのだと思う。

そんな、いいんだか悪いんだかわからないシステムを自分のために活用したのがVDP。だからカリプソの曲を全部自分の名前で登録し、印税を本来の作家(と遺族)に払う、なんて、とてもアメリカン・ビジネスらしからぬことができた』

こんな偶然ではっぴいとVDPは邂逅する。これがきっかけで細野さんはチャンキーなサウンドへ向かい、鈴木茂はリトル・フィートのオーディションに参加、でもって大滝さんはアメリカン・ポップの深さに打ちのめされる。

「形は違っても、あくまでポップスなのね。だってヴァン・ダイク・パークスはブライアン・ウィルソンがやってる現場を見てるわけだし、ブライアンはスペクターを、スペクターはリーバー&ストーラーを見てきたんだよ。ここで、オレの聴いてきた音楽が全部つながったの、一線に……確信したんだよ」

VDPは偏屈だが音楽的才能もすごく尊敬しているアーティストなのだが、あの「さよなら〜」のヘンなリズムはカリプソの研究者ならではだし、大滝さんのCMスペシャルで使われる不思議なリズム(かなり誇張しているが)と。独特なホーン・アンサンブルは彼に影響されたものじゃないか、と。

CMスペシャルはそういった実験作として聞くと面白く、ドレッサーのようにセカンドラインの習作や、ドレッサーのトロピカルな音使いなどの向こう側に、大滝さんはアメリカン・ポップが見えていたに違いない。

録音も、初めて触れるアメリカのやり方だった。

細野「僕にとって予想外だったのは、ヴァン・ダイク・パークスのレイヤーで作るやり方だな」

大瀧「フォトショップ的な(笑)」

細野「初めてああいう立体的な作り方をみて、音像を横に並べるだけの僕たちは日本人だなと思ったよ。遠近法がないの」

こうした体験が積み重ねられて、たどりついたのが青春歌謡だったというのが面白いところ。

茂「ヴァン・ダイクが、演奏中に突然ピアノを止めて立って、えーとなんて言ったんだっけ?」

詠一「りめんばーぱーるはーばー」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?