PS8→抗生物質の提案(ヒラハタクリニック)

PS8

激痛が強くなっていて、動作が取りにくい、身体が動きにくくて作業がやりにくい(線維筋痛症Fibro、複合性局所疼痛症候群CRPS)

筋痛症脳脊髄炎MECFSの症状が強くなってる。Brain Fog強くて辛い。

音過敏、光過敏(ツムラの「抑肝散加陳皮半夏」ヨクカンサン カチンピハンゲ)を緩和する漢方を服用しているが。かなり強い&キツい。Blog打つのも😭 まったくねーしょうがないね。

リリカの他に何かありますか?『抗生物質試そうか』ヒラハタクリニックの平畑院長の提案がありがたい!長く新しい提案をしてくれた医師がいなかったから尚更。副作用もあるかもしれない。でも試してみたい。

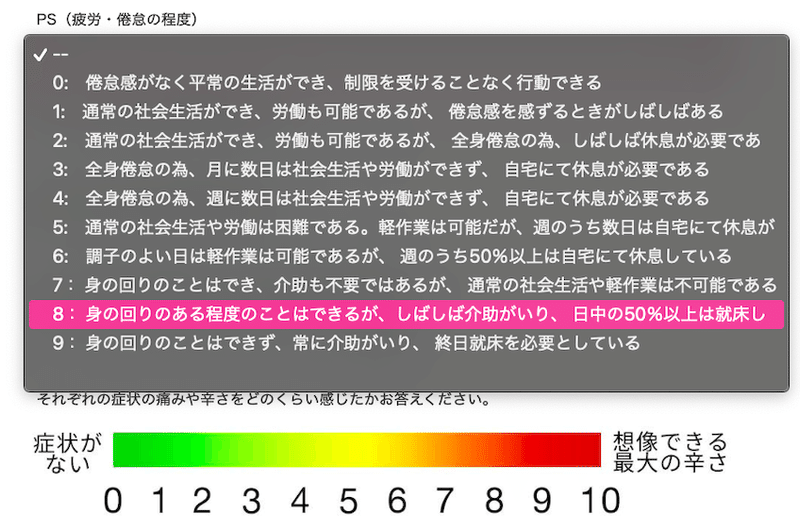

表2 PS(performance status)による疲労・倦怠の程度

(旧厚生省 慢性疲労症候群診断基準(試案)より抜粋)3)

0: 倦怠感がなく平常の生活ができ、制限を受けることなく行動できる。

1: 通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 倦怠感を感ずるときがしばしばある。

2: 通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 全身倦怠の為、しばしば休息が必要である。

3: 全身倦怠の為、月に数日は社会生活や労働ができず、 自宅にて休息が必要である。

4: 全身倦怠の為、週に数日は社会生活や労働ができず、 自宅にて休息が必要である。

5: 通常の社会生活や労働は困難である。軽作業は可能であるが、 週のうち数日は自宅にて休息が必要である。

6: 調子のよい日は軽作業は可能であるが、 週のうち50%以上は自宅にて休息している。

7: 身の回りのことはでき、介助も不要ではあるが、 通常の社会生活や軽作業は不可能である。

8: 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、 日中の50%以上は就床している。

9: 身の回りのことはできず、常に介助がいり、 終日就床を必要としている

『厚生労働省(旧厚生省)慢性疲労症候群診断基準』

慢性疲労症候群(chronic fatigue syndrome: CFS)は原因不明の慢性的な疲労の病因・病態の解明を目的に1988年にCDCにより提唱された比較的新しい疾患概念であり、これまで確定診断に結びつくような検査異常(バイオマーカー)は同定されていない。したがって、その診断には臨床症状を中心とした診断法が用いられており、日本でのCFS診断には厚生労働省(旧厚生省)の研究班がHolmes診断基準1)を基に1991年に作成した厚生省CFS診断基準2)(表1)が用いられている。

この基準によると、CFSと診断されるには、大クライテリアに記載されている、

①生活が著しく損なわれるような強い疲労を主症状とし、少なくとも6ヶ月以上の期間持続ないし再発を繰り返すことと、

②慢性疲労の原因と考えられるような疾病を除外すること、の2項目を満たすことが必須であり、小クライテリアとして症状クライテリアの8項目を満たすか、症状クライテリア6項目と身体所見クライテリア2項目を満たす必要がある(表1)。

また、大クライテリアで意味する“強い疲労”の程度をより明確にするために、表2に示すperformance status(PS)が定められており、CFSと診断されるためにはPS 3“全身倦怠感の為、月に数日は社会生活や労働ができず、自宅にて休息が必要である”以上の疲労程度であることが求められている。

CFSと鑑別すべき疾患としては、悪性腫瘍、自己免疫疾患、急性・慢性細菌感染症、HIV感染症、慢性炎症性疾患、神経筋疾患、内分泌疾患、呼吸器疾患、循環器疾患、消化器疾患などがあげられている。

文献

1. Holmes GP et al.: Chronic fatigue syndrome: a working case definition. Ann Intern Med 108:387-389,1988

2. 木谷照夫、倉恒弘彦. 慢性疲労症候群. 日本内科学会雑誌81:573-582,1992

表1:厚生省CFS診断基準試案(平成7年3月、一部改変)

A.大クライテリア(大基準)

1.生活が著しく損なわれるような強い疲労を主症状とし、少なくとも6ヶ月以上の期間持続ないし再発を繰り返す(50%以上の期間認められること)。

2.病歴、身体所見.検査所見で表2に挙げられている疾患を除外する。

B.小クライテリア(小基準)

ア)症状クライテリア(症状基準)

(以下の症状が6カ月以上にわたり持続または繰り返し生ずること)

1. 微熱(腋窩温37.2~38.3℃)ないし悪寒

2. 咽頭痛

3. 頚部あるいは腋窩リンパ節の腫張

4. 原因不明の筋力低下

5. 筋肉痛ないし不快感

6. 軽い労作後に24時間以上続く全身倦怠感

7. 頭痛

8. 腫脹や発赤を伴わない移動性関節痛

9. 精神神経症状(いずれか1つ以上)

羞明、一過性暗点、物忘れ、易刺激性、錯乱、思考力低下、集中力低下、抑うつ

10. 睡眠障害(過眠、不眠)

11. 発症時、主たる症状が数時間から数日の間に発現

イ)身体所見クライテリア(身体所見基準)(2回以上、医師が確認)

1. 微熱、2. 非浸出性咽頭炎、3. リンパ節の腫大(頚部、腋窩リンパ節)

◎大基準2項目に加えて、小基準の「症状基準8項目」以上か、「症状基準6項目+身体基準2項目」以上を満たすと「CFS」と診断する。

◎大基準2項目に該当するが、小基準で診断基準を満たさない例は「CFS(疑診)」とする。

◎上記基準で診断されたCFS(疑診は除く)のうち、感染症が確診された後、それに続発して症状が発現した例は「感染後CFS」と呼ぶ。

正式名称:厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業(神経・筋疾患分野)「自律神経機能異常を伴い慢性的な疲労を訴える患者に対する客観的な疲労診断法の確立と慢性疲労診断指針の作成」研究班

「平成24年度厚生労働科学研究障害者対策総合研究事業(精神の障害/神経・筋疾患分野) 」

「平成23年度厚生労働科学研究障害者対策総合研究事業(神経・筋疾患分野) 」「平成22年度厚生労働科学研究障害者対策総合研究事業(精神の障害/神経・筋疾患分野) 」「平成21年度厚生労働科学研究(こころの健康科学研究事業)報告書 」「平成21~23年度厚生労働科学研究障害者対策総合研究事業(精神の障害/神経・筋疾患分野) 業績一覧 」

「関西福祉科学大学へ」

「疲労に関する情報」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?