意思決定のための「分析の技術」(前編)

意思決定のための「分析の技術」(後正武:著)のうち、はじまり~第四章までの内容メモです。

分析の基本

1.大きさを考える

2.分けて考える

3.比較して考える

4.時系列を考える

1.「大きさ」を考える

・「大きさの程度」(オーダー・オブ・マグニチュード):内部論理の緻密さや形式的な整合性の前に全体としての大きさの程度、施策の利きの程度をおおまかに把握してまず重要度を判定し、その順に応じてor大きなところにのみ手をつける

・80:20の法則:売れ筋の上位20品目で全売上高の80%を占める(はず)→上位20品目に注目した検討がされるべき ※2:6:2

・商品数の増殖:品揃えが必要な業界では商品数が膨れ上がる傾向アリ→開発コストの逼迫→80:20に基づいた検討が必要

・感度分析

・感度(Sensitivity):ある行為が、結果として全体に対してもつ影響の程度

・いくつかの選択肢を検討する際には、それぞれの肢の感度を位置付けてから作業にとりかかるべし

・粗くても、間違っててもいいから、全体観をもち、感度をつかみ、重要なものから詳細に検討する態度をまずは養おう!

・クリティカル・マス:結果に対して臨界値として決定的な意味を持つ最小必要量。成果を上げるために超えるべき資源投入の必要量。

・CMに満たない不十分な努力や資源の投入は、結果が期待できない無駄な投資になる

・作業の中身が同じでも、分散して投資するより集中投入して早い成果を得るほうが実益がある。戦略的に重要度の高いところには、質の問題も含めて、CMを超えるような思い切った資源の投入が必要

2.「分けて」考える

・何のために、どのように分けるか

・分けることの意義 具体例

・市場を分けて考える→全体市場をいくつかの部分に分けて考える

・損益を考える→目的を分解し、優先度をつけて取り組む。(利益=売上数量×一個当たり粗利益-諸経費)

・分けて考えるための基本原則

i) MECEに考える

・Mutually, Exclusive, Collectively, Exhaustive→要素が互いに、重複がなく、集めると、全体を尽くす

・足し算、引き算、掛け算をする→思いがけない「その他」の要素がみつかる。

・切り口の軸→軸を明確にし、その軸の上で全体の100%をカバーできるのか考える。

ii) マネジメント・インプリケーションを考えて分ける

・MECEにわけた結果が有効な打ち手につながらなければ意味がない

→知的興味を満たすのではなく、製品開発や販路政策に有効なセグメンテーションが必要

・「マネジメント・インプリケーション」の発見に役立つ「分け方の工夫」を!

iii) 全体を把握して、検討対象を正しく位置付ける

・「分けて考える」前に、検討対象自体が「どのような全体のなかのどの部分を分け持つ事象であるか」を考える

・経営では:部門間にまたがる現象や課題について正しい判断を下すことが組織構造からして困難な場合も多い→特定の部門に責を負わせたり、自部門だけで問題解決に取り組んだりしがち→会社全体の戦略や組織運営体制の課題を見過ごすことにつながる

・多元の要素を考える

・多元要素の中からもっとも重要かつ効果的と思われる二つの指標を組み合わせて複合的にわけて考える。2×2のマトリクスに落とし込む。

・PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント):製品、市場の全体を「市場の魅力度」と「自社の強さ」の二つの軸で分けて把握。それぞれの市場が持つ意義と自社の今後のあるべき戦略方向を考える。

・「同時に考えられるのは二つまで」。必要な指標・軸が二軸以上になったときの工夫の仕方

1.分野を絞り込み、そのなかで二元の要素を考える

2.二元の分析の上に三元目の指標を乗せる:視覚的な二元分析の図に三元目の情報を乗せる

3.割り算をする:絶対数を適切な分母で割る。分母となる指標によってメッセージの意味=マネジメント・インプリケーションが変わる。

4.多数の要素をより大きな二軸に集約して考える:「市場の魅力」⊃市場規模、成長性、収益性、競合商品の有無、競合会社数、国際市場の影響の有無etc. 「自社の強さ」⊃製品の技術力、製造能力、販売チャンネル、ブランド力、他商品との相乗効果etc.

5.多元回帰などの数学的処理法を用いる

3.「比較して」考える

・比較と選択

・比較のための基本姿勢

i) アップル・ツー・アップルを考える

①できるだけ同じものを比較する

②異なるものを比較するときは、意味がありかつ比較できる指標を探す

③似たもの同士を比較する場合も、意味がありかつ比較できる指標を探す

ii) 比較のための枠組みを工夫する

・比較の際にはなるべくMECEな大項目をつくり、それを小項目に分解して検討する

・客観的に事実を表示する諸元、主観を含む「結果としての価値評価」

・項目の選び方に選んだ人の主観が反映されるが、その選び方の姿勢・考え方の根底にMECEにしようとするまじめさが必要

iii) 説得のために比較を活用する

・比較は「説得の技術」として使える。義経「馬も四ツ足、鹿も四ツ足、鹿が越えゆくこの坂を、馬が降りられぬはずがない。者ども、続け!」→アップル・ツー・アップルではないが有用。

=細部にこだわらず、大まかに類似性をつかみ、全体としての目標を定めてしかるのちに具体的な施策を考える

・説得の技術として「比較」を活用する条件:わかりやすさ(顧客が関心をもつ指標)、顧客の教育、説得者自身に十分な比較データ(自社製品しか知らない営業の説得力は弱い)

・比較の事例~比較の対象・方法

i) ギャップ分析:差異を要素に分解して数量的に捉え、差異の原因を解明したりたり、改善の可能性を検討したりする

ii) コストの比較

・マクロアプローチで大きな目安を立てたうえで、具体的な作業はミクロアプローチによる個別のコスト分析

・マクロアプローチ:財務諸表、生産量、統計資料等から大きく全体をとらえて推計して出す

・ミクロアプローチ

1)製品そのものを部品・要素に分解して一つひとつを積み上げて集計する

2)製品工程を追って、各プロセスごとにコスト要素を積み上げて集計する

・ミクロアプローチとマクロアプローチを併用して整合性をチェックする態度が必要

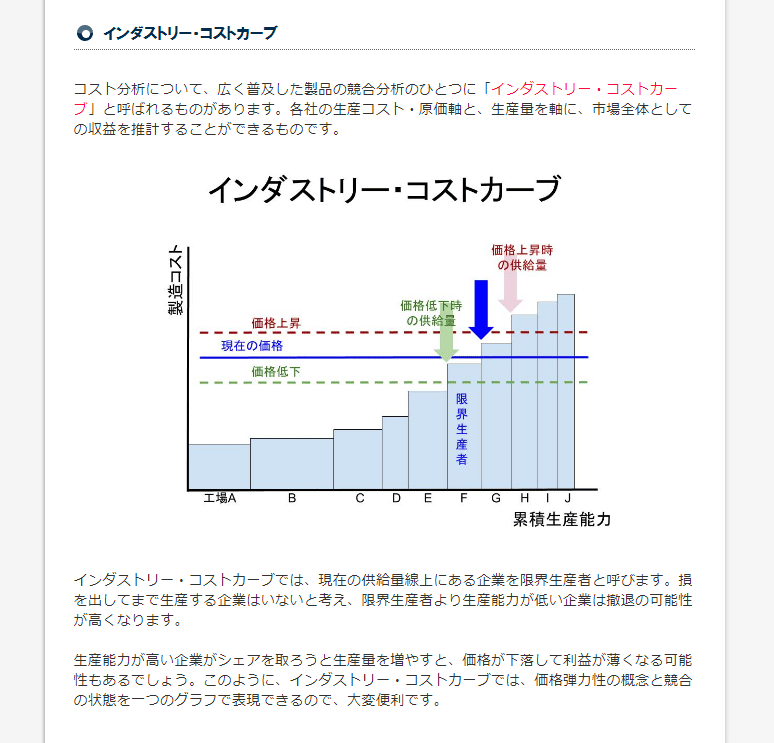

・インダストリー・コストカーブ:限界供給者が利益ゼロ、それ以下であれば「生産量×限界供給者とのコストの差」の分だけの利益が見込める、という概念

※図はhttps://keiei-manabu.com/statistics/analysis.htmlより

iii) シェアの比較

・シェア=製品力×販売力→同じ「25%シェア」の会社でも違いがある!

・シェアの増大に必要なのは製品力なのか販売力なのか?

iv) ソフト要素の比較

・比較の目的、全体を要素に分解して比較する姿勢があればあらゆるソフトな分野においても比較が可能であり有効

4.「変化/時系列」を考える

・自社の戦略を自覚する

・インプリシット・ストラテジー

・戦略=資源の配分。ヒト、カネ、モノ(設備や技術)の経営資源をどこにどのように投入するかの決定。

・よい戦略=投入資源が時代の流れ、市場・競合環境によく適合して効果的に作用する状況 ×重要でない分野に戦力投資、新規の重点分野で好機を逸す、総合戦力にみあわない事業数

・自社のインプリシット・ストラテジーを過去の戦力の配分/施策から自覚的に定義することが可能

・「資源の配分」を歴史的に見た総合の結果が「現在の自社の状況」となり、ひいては「将来への布石」となっている

・ミクロの分析

・全社の状況把握のみならず、個別の商品・事業分野ごとのインプリシット・ストラテジーの検討にも「歴史をさかのぼる」ことが有用

・現在の状況を見るだけでなく、過去の打ち手と資源投入の歴史を見る

・大きな流れ/変化を読む

技術資源の供給量または総投入量と成果を長期トレンドの視点から見直してみる 例)年間の特許出願数、理工系大学院卒の就職者数

・トレンドを正しく見るための工夫ー季節変動の修正、移動平均

・季節変動など一定の外的与件による変動要素があらかじめ想定できる場合には、その要素を勘案して、修正を加えて読むことが必要

・移動平均:変動する要素に対処する方法。目先の微細動にとらわれずに全体の流れをつかむのに適している。 (参考)移動平均とは

・繰り返し現れる変化のパターンを読む

繰り返しのパターンそのものはヒントにすぎない→その背後にどうような理由、根拠があるのか、今後も繰り返されると考えるのが妥当なのか要検討

・景気の循環について

・社会現象での繰り返しのパターンは合理的な根拠がありそう(人の心理やビヘイビアにはある程度の法則性・共通の繰り返しの根拠が考えられるから)

・Self fulfilling prophesy=予言の自己充足 例)株価が上がると思ってみんなが株を買うから、結果として本当に株価が上がる。銀行が倒産すると思い込んでみんながお金をおろすから、結果として本当に銀行が倒産する。

・景気の循環:日本の戦後経済(景気)の周期性。キチンの波(40か月)、ジェグラーの波(9~10年)、コンドラチェフの波(54~60年)。

・変曲点に着目し、兆候を読み取る

・時系列分析のポイントは「これまでの傾向・全体の流れを追いつつも、そこにどのような変化が起こりつつあるかを敏感に読み取る工夫・努力をすること」。そのために「絶対量とその変化に注目するとともに、変曲点、あるいは微分で考えた場合の変化率に着目し、その意味を常に考える/要因を説明する習慣をつけておくこと」が大切。

・「比較する」、「分けて考える」と併用して総合判断をする

・悪化分析:利益悪化の原因を項目別に検討することにより修復のむずかしいもの、改善の可能なものを明確にして、今後の改善の方向性を探る。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?