広島エリア戦に向けて

新弾発売~エリア戦当日までの環境の推移をどう読み取り、どう考えていたか等まとめました。

全文無料なので、一つの考え方として読んで頂けると幸いです。

■環境の推移

・リスト全公開~5月末頃まで

4弾のカード追加後、約2週間と短いスパンでリスト、プレイの方向性をまとめる必要がありました。

具体的には

・新規リーダーは何が強いのか

・既存のリーダー(特に赤)の立ち位置はどうなっているのか

・分布予想/何が多いのか

・どういった構築になるのか(何を意識してくるか)

・各対面に対するプレイの確立

など、本来であれば長い時間をかけて固まっていく部分を、広島エリア参加者は短期間でまとめなければならなかった為、各々で情報収集、練習時間も膨大だったのではないかと思います。

そんな状態の中、4弾のリストが全公開され、最も評価を集めていたのは緑紫ドフラミンゴです。

ドンキホーテファミリーの優秀なカード群にかなり湧き立ちましたが、結果的には再現性の問題で大半がFILM軸へ移行する事となります。

これは一人回しの時点で恐らく大半の方がつまずいたであろう問題であり、まだ仮想敵が定まっていないにも関わらず、ドンキホーテファミリー軸はその安定性の問題で少数派となり、FILM型が台頭することとなります。

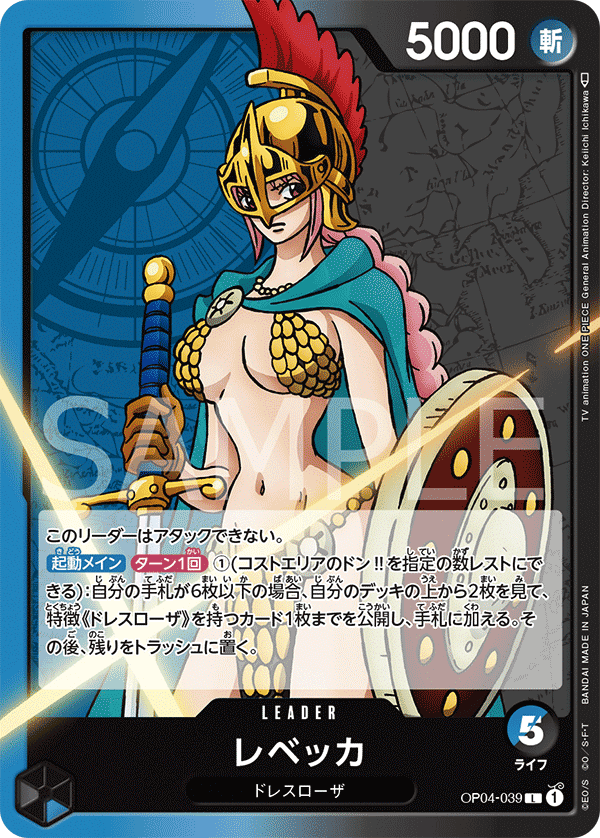

レベッカは短期間で評価が何度も入れ替わったデッキですが、最終的には

・リーダーが攻撃できない

・7ルフィに依存している部分がある

等の理由に加え、その時注目されていた赤ニューゲートに不利という問題が浮き彫りとなり、4弾が発売される頃には使用者が激減していたのが印象に残っています。

一通りの新規リーダーの査定が各々で完了した頃、既存リーダーである青クロコ、赤ニューゲートが注目される事となります。

赤ニューゲートはその再現性、後述しますが不利対面の少なさ、エースが新規リーダーに有効な手段としてグングン評価を伸ばす隣で、レッドロックの獲得により、赤ニューゲートなどのミッドレンジ系統に強く出る事ができる青クロコも比例して注目を集める形となっていきます。

ここまでのお話だけで1週間足らずの出来事で、とてつもない速度で環境が構築されているのを感じていました。

ここからエリア戦まで同速度で開発が進むことを想定すると、現時点の有利不利などの評価はほとんどアテにできないと感じたのと同時に、自分のレベル、調整時間を考えると新規リーダーで出し抜くことはできないと判断しました。

■環境の推移2

・新弾発売後~エリア戦まで

新弾が発売された後の土日開催の非公認大会の結果も経て、赤ニューゲートが環境の中心となっていきます。

各デッキは赤ニューゲートを意識して構築し、それに対して強いとされるデッキがどんどん評価を上げていったタイミングです。

新環境は「〇〇に対して強いが、●●に対しては弱い」といった相性差が顕著であり、赤ニューゲートが環境の中心といってもそれだけに勝てるデッキでは意味がありません。

そんな環境の中で赤ニューゲートが環境の中心となった理由の1つとして、「〇〇に対して強いが、●●に対しては弱い」に殆ど該当しない点があります。

相性差を克服しているのは再現性の高さからきているもので、各対面に有効な強ムーブを安定して連続できます。

疑似2ドロー、サーチ8枚搭載、構築も4×12枚+2枚を基盤とした再現性の高さ、更に前期からの経験値も使い回せるという圧倒的なコスパの良さに加え、7エースなど環境に刺さりの良いカードも使えるという恵まれたスペックにより、早々に環境の中心に立つ事になりました。

ただ、その裏で新規リーダーは凄まじい速度で追い上げを見せます。

ドフラに関しては赤ニューゲートに対して大多数が不利という意見だった事に対し、テゾーロ,8キッドの構築の台頭や、プレイが洗練されていくにつれ、大会まで1週間を切った頃にはどちらが有利不利なのか意見が割れるまでに至る結果となりました。

結果、広島エリア戦直前の環境想定としては

・赤ニューゲートが環境の中心

・次点で緑紫ドフラが続く

・それぞれ上記2つを主に意識した構築を持ち込んでくる

といった感じで、自身の中で大まかに絞られました。

■使用デッキの選定

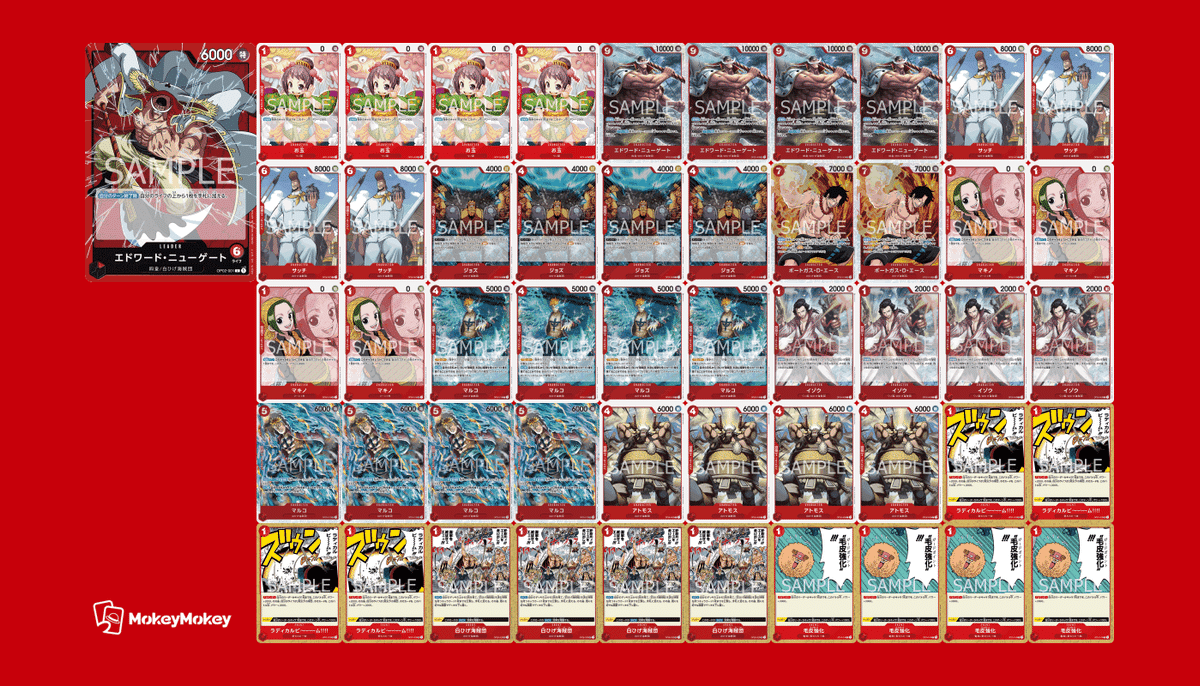

赤ニューゲートを選択しました。

既にリストが完成されており、構築を変えなくても十分戦えそうな点から、「新規リーダーを1から考えるよりも、赤ニューゲートで新規リーダーの対策をした方が早い」という考えからです。

裏を返せば、「新規リーダーを詰め切れる自信がない」という事でもあり、想定以上の速度でデッキ開発が進んでいる事も見えていたので、評価が頻繁に変わる可能性に考えられます。

その為、新規リーダーの動向を追いかけ、それぞれの最新のリスト、プレイの方向性を把握した上で赤ニューゲートの調整を進めていく事を決めました。

■調整に関して

構築は特に変更せず、まずは変更が必要な点を洗い出していく為、前期から使用していたリストを使っていました。

赤ニューゲートを使う場合、最も意識したいのはミラーであり、前期の構築はその完成形ともいえるレシピになっていました。(自分のレシピが〜ではなく、集合知として)

その為、そのレシピから変更するという事は、その分ミラーのガードを下げる事につながる可能性がると考え、まずはプレイでそれぞれの対面にアプローチをかけ、有効となり得るパターンを選定するところからはじめました。その結果は以下の通りです。

・対緑紫ドフラ

有利対面の認識

7000~ラインでの攻撃が有効。

相手のイベントを打たせる事が必要になってくる。

→キャラ(FILM)を取りたい場合→ライフを詰め、サッチなどに2コスイベントを使用させる事でアルマードを使用させない

→ライフを詰めたい場合→エースなどで打点を下げたキャラに攻撃し、2コスイベントを使用させる事でライフを詰める

という感じで、「相手にこちらの狙いを誤認させることで、本当の狙いを通す」手段が必要になる

アタック回数が少なく、4マルコが機能しにくい点からライフ1残しの9ひげを狙い、イレギュラーな負けを回避する

・青黄クイーン

有利対面の認識

ライフを詰めるタイミングを意識。

大体は2で止めて置き、9ヤマト+リーダー効果によるライフ+2点を回避したい

詰める際は一気に詰める→レッドロックを打たれても残りの打点でリーサルという状況を狙う

大型の登場→手札1枚消費の為、6枚にしておけばライフは増えない

その為、タイミングによって8000~で詰める事で相手の計算をずらせるもしくはブロッカーを吐かせる事ができる

大型がレストしたタイミングで7エースでのKOを狙い、ブロッカー+カウンターを大量に消費させたい

・青クロコ

微不利対面の認識

序盤からライフレース意識+マナカーブ通りの大型着地を狙う

レッドロックを打たせることでクロコの盤面に大型を安着させず、一方的に殴り続ける事が一番勝ちやすい

その為には9ひげをどれだけ出せるかにも繋がってくるが、サーチが効かないレッドロックとは違う為、比較的集まりやすい

お互いの手札次第にはなるが、再現性の高さでは赤ニューゲート側に分がある為、思ったよりも負けない試合が多かった

・調整結果/まとめ

以上のように、粗削りではあるものの、各対面それぞれに構築を変えずとも有効となり得そうなプレイに目星をつけていきました。

結果、大まかに有効となり得るプレイをまとめると

・新環境でもエース、9ひげが安定して強い

・7000~ラインでのライフプッシュの刺さりが良い

・どのデッキもライフレースが遅く、後半まで手札を確保しやすい

この3点であり、逆に弱みとして目立った点として

・除去(レスト)系統が増え、4マルコが機能しない(しにくい)ゲームが増えた

→ライフを1残しておくかの判断が必要な場面が増えた)

・除去が増えたことにより、面が安定せず、詰め切れないゲームが増えた

上記はほぼ全対面に共通して言える事であり、1つの方向性としての目安とし、「強みを生かしつつ弱みを解消する」ことを目指していきます。

この時点ではエースの刺さり具合が好感触で、非カウンターである9ひげの枚数を減らし、エースを1枚増やした形を使っていました。

■赤ニューゲートのミラーについて

各対面に有効なプレイがある程度目星がついてくる中、ミラーの問題にぶつかることになります。

お互いの練度がそれなりに高い場合、極論するとかなり淡泊なゲームになる事と、先手後手によって勝率が安定しない事です。

後攻での勝率は6割以上に対し、先攻はよくても4割、しかも相手が事故してたとかそういった試合でしか勝てないゲームが目立ちました。

最も意識しておきたいミラーがじゃんけんの勝敗によってある程度勝敗が決まってしまうというのは大問題です。

この当時、環境に刺さりの良かったエースを3枚に増やしている代わりに、カウンターを減らしたくないという観点から非カウンターの9ひげの枚数を3枚に絞っていましたが、このミラー先手問題が大きくのしかかり、4枚に戻す事になります。

そもそもなぜ先攻が不利なのかを考えた時、理由の1つとして各ターン出来るアクションの差が挙げられます。

後攻側は2ターン目からアクションが行えるのに対し、先攻側は3ターン目からです。

後攻側は9ひげ登場までにアタッカー+4マルコ2面構えられることに対し、先攻側はアタッカーを2面もしくはアタッカー1+4マルコと最大2体までです。

後攻側はサッチを3ターン目に出せる関係上、4ターン目からお互いのカウンター値の消費量に差が出始めます。

かといって先攻側が4マルコを早々にだしてしまうとその分攻撃回数が減少し、後々大量の手札の前に突っ込むしかないといったゲーム展開になりやすいのです。

他にも細々した理由はありますが、主の理由としては上記事情によるものが大きく、先手での勝率を上げる為にはそこに対して策を考える必要がありました。

先攻が上記内容で不利と仮定した場合、対策としてやれることは限られており

・構築/先3で出せるアタッカーの増量(キングデュー)の採用するかどうか

・構築/イレギュラーなフィニッシュカードの採用するかどうか

・プレイング/攻撃値/攻撃回数の検討

・プレイング/アタッカー,ブロッカーそれぞれの登場タイミング

・プレイング/9ひげ登場時までにライフを残すのかどうか

この辺りが現実的な案としてあげられます。

また、構築を変更する可能性がある場合、あまり構築をミラーに寄せすぎると今度は他対面に勝率を落とすことに繋がりかねないので、バランスを見つつ採用カード枚数を弄る必要があります。

従来の構築から最も変更が容易なのは4/6000バニラですが、この当時他色に対しての自分のプレイは先3/7000で攻撃しつつ4/6000を登場させる択を好んで取っていた為、減らしても問題ないのかどうか、しっかり検証しておく必要がありました。

幸い自分の周りにはニューゲートの使用者が多く、同じ問題として認識している事もあり、各々どうやってアプローチをかけているかお話を聞くことができたりと恵まれていたなと思います。

結果的に構築に関してはアトモスを減らす事にし、内1枚を先手のアタッカーとしてキングデューの採用を決めました。

プレイとしては先3でアタッカーを置き、攻撃回数を増やすことでカウンター値を削ることや、先5で4マルコを展開するパターン、9ひげが先に攻撃できるメリットを活かし、相手に詰めを強要させて守り切って勝つパターンだったりと、正解を1つに絞るのではなく、複数のパターンから相手の展開に応じて選択していくゲームメイクが重要という話となり、淡泊なゲームとは少し離れた自身の答えを出すことになります。

ミラーを詰めていく中で、自身と周りのレベルに差が開いている事がわかりました。

「ある程度のレベル同士だとミラーは淡泊なゲームになる」と言いつつも、明らかに周りと自身との解像度が違っており、その分各ターンの理想とされる動きに差異が生じているのが分かりました。

対人をした訳ではないですが、周りの勝率の高さや、先攻の勝率が徐々に改善されてきている点を考えると、仮に当日までに表面上追いつけたとしても、エリア戦までに追い抜くのは困難と判断し、別のアプローチを考えていくこととなります。

■構築/方向性について

上記の経緯を踏まえ、方向性を以下の通り決めました。

・ニューゲートミラーを最優先で意識する

・対面する可能性のあるリーダーへの対応を考える

・7-1を目指す→1敗はミラーの先手に振り分けたい為、ミラー以外での全勝を目指す

・その為、あらゆるデッキと当たる可能性を考慮し、構築を尖らせず、再現性を活かし最大値を狙える構築を目指す

調整を通じて、自身の実力値的にもミラーでは負ける試合が出てくることが予想されました。

全く自信がない訳ではなかったのですが、自身が考えていた以上に周りのミラーの解像度が高くなっており、明確に遅れをとっていると感じた為です。

また、ミラー以外でも恐らく自身が勝てているのはニューゲートを使っているからであり、自身が強いとかそういう類ではないと感じました。

そうなるとトップメタ予想であるニューゲート、ドフラに構築を寄せたとしても、それ以外の対面にガードを下げたとなると負ける可能性は十分にあると考えられます。

その為、特定の対面に対し勝率を上げることを目指すよりも、どの対面にも最大値を狙うことで予選突破を狙う方向性としました。

後半戦になるにつれミラーの確率が高くなる事も理解していましたが、自分の実力を鑑みるとある程度運が必要な事は分かっており、予選突破の目標に最も沿った考え方を探した結果が上記の方向性となります。

方向性が決まったことに伴い、構築も以下の内容で決まりました。

アトモス4枚の内2枚→キングデュー、エースに変更

■ゲームプランについて

ニューゲート自体があまり柔軟に動けるデッキではないと認識している為、特段前期より変わった点はありません。

・9ひげによる盤面の制圧

・アタッカーを横並びさせ、4マルコで守りつつライフを削り切る

・エースで面処理し、ゲームターンの延長を狙う事で攻撃回数を増やして押し切る

・相手に無理な攻めを強要させ、守り切って勝つ

など

恐らくこの辺りがニューゲートを使う上で主となるプランだと思います。

ただ、3弾環境と4弾環境の明確に違う点として、環境に除去が増えた点が挙げられます。

これは各ターンキャラを置きつつ攻撃回数を増やす必要のあるニューゲートにとってはかなり面倒な事で、面が安定しないせいでライフレースが遅くなってしまい、気づけば相手の大型にテンポを取られ負けてしまうといった負けパターンに繋がりかねません。

また、守りの要だった4マルコも盤面の維持が難しくなっており、確実にブロッカーとして役割を果たせるのがニューゲートミラー位で、後はどれもいつ触れられてもおかしくない環境になったといえます。

4マルコが機能しにくい=手札のカウンター値をそのまま奪われるに直結する為、後半打点が大きくなればなるほど息切れする速度も速くなり、上述した負けパターンに繋がってしまいます。

どのプランも「アタッカーの横並びできていたから」「4マルコの存在があったから」安定していた部分が少なからずあった為、除去の多い対面に対しては少しだけ意識を変え、従来のプランに以下2点を組み込みました。

・ライフを1残す

前期からあったプレイの1つです。

除去の多い対面には9ひげを軸としたゲームを狙いたい為、前期以上に重要になったプレイだと考えています。

上述通り、除去が増えた関係により、後半4マルコが機能しにくくなり、高打点でゴリ押しされるリスクが高まりました。

1パンなら耐えられるとしても、それが次ターンからも連続で飛んでくる可能性を考えると中々に厳しいゲームが多く、4マルコがアテにならない可能性も考えるとかなり分の悪いゲームになり兼ねません。

その為、最低でもライフ1残す事を意識する事で9ひげ登場のリスクを軽減させます。

1ライフ残すことで、相手の打点を分散させるもしくは無理な攻めを抑制させ、6ターン目以降のゲームに繋げやすくすることが目的です。

除去が多いデッキ程ライフレースが遅く、カウンター値を温存した状態でもライフ1キープはそこまで難しくありません。

今まで2点目を貰う際も、恐らく6000~7000といった1枚で防げるアタック値だったはずなので、従来以上に守る事を意識しました。

・4マルコの使い方

攻撃/ブロックに積極的に参加させます。

目的は4マルコに攻撃を集め、非カウンターを実質カウンターとして使う為です。

手札のカウンター値を節約できるのであれば、6000~7000もブロックして問題ないと考えています。

・6000ブロック→非カウンターをコスト

・7000ブロック→非カウンターor1000をコスト

比較的安くブロックに回す場面も増えたことにより、従来はほぼ不死身要因として運用するのが主でしたが、今期は2体分攻撃を吸わせて復活はさせないといった運用が増やしました。

使える間に役割をこなしてもらい、9ひげの安着へと繋げるプレイを意識しました。

といってもただいたずらに使う訳ではなく、相手のマナカーブを把握しておく事や、終盤に向けて手札のカウンター値を計算しておくことが前提とはなりますが、ある程度目星をつけてブロックに回すことで効率よく手札のカウンター値を温存する事ができます。

そうする事で上述した「ライフを1残す」事にも無理なく繋げる事が可能になると考えています。

この2点はどちらも9ひげ着地の際のリスク軽減が目的となっています。

元々は色々と小難しく考えていましたが、結局9ひげに頼るのが一番強かったという結果になりました。

6ターン目以降は9ひげ連打もしくはエースを絡め、要所で面処理を狙いつつカードパワーでの巻き返しを図ります。

■採用理由について

「方向性」に記述した通り、ミラー以外は確実に勝ちに行く必要があると考えていた為、特定の対面に寄せる事はせず、大きく変更する必要がないと判断しました。

後述する全ての採用理由は前提として「ミラー以外は全て勝つ」を目的とし、「特定の対面に対し勝率を上げる」事を殆ど考えていません。

構築を大きく変えなくても、ミラー以外には一定の勝率は確保できていると考えていた為、これ以上勝率を上げる必要はないという考えの基です。

その為、特定の対面に勝率を上げるカードを採用する為に、他対面に対してガードが下がる可能性のある択は極力選びませんでした。

例として、知り合い/身内の間で5マルコを0にしてのキングデューの採用があり、理由を聞いて魅力的に感じていましたが、5マルコを削ることでガードの下がる対面(赤緑ローなど)がある事を懸念した為、5マルコを続投しています。

以下、それぞれの採用理由です

※現時点必須と思われるカードは省略します。

・アトモス

後手2は4マルコで十分と判断しての2枚です。極力避けたいのは後手2ターン目にアクションが取れずパスしてしまう事だった為、4コスのカサ増しとして2枚採用としました。特に青系統には4コスを置けるかどうかは重要な要素になり得る為、最低限の枚数は積んでおきたいという考えもあります。

元々は4枚積んでいましたが、基本先手を選択する為、最大枚数積んでしまうと今度は嵩張りすぎてカウンターとしてしか吐き出せないゲームが目立ち、枚数を減らすに至りました。

6枚あれば期待値的にも約60%、後1でサーチできる選択肢がある事を含めると十分な期待値だと考えています。

・キングデュー

アトモス1枚を変更した枠です。

5マルコとの入れ替えは赤緑ローなどに対してガードが下がることに繋がりかねないので踏み切れませんでしたが、先4から7000~ラインで攻撃に参加できる点に魅力を感じ、1枚のみ採用としています。

元々アトモスを2枚に減らしたいと考えており、その内の1枠を5マルコが強く扱えない対面(ドフラなど)に対し選択肢を広げて置く為に、キングデュー1枚と差し替えました。

確かに7000ラインでのプッシュは強く、実際使ってみても感触は良く複数枚の採用を考えましたが、アトモス以外に入れ替える候補が無く、前述通り5マルコとの入れ替えは避けたかった為、1枚のみ採用です。

・エース

1週間前までは強い事を理解しつつもカウンター値の減少を嫌って2枚採用でした。

3枚に増やした理由としては、ミッドレンジが多い環境において、速攻/-3000が破格の性能を誇っており、ゲームの流れを一気に引き寄せる事が可能な為です。

現状、ゾロ(アグロ)が減った代わりにマナカーブ通り展開するミッドレンジが増加しました。(ワンピースの性質上ほぼミッドレンジに該当しそうですが)

ミッドレンジは決まったターンに決まったカードを展開し、マナカーブに沿ってサイズを上げつつ、ビートダウンを行う中速のデッキを指します。

1体ずつの展開が基本となる為、面処理に対して脆い部分があります。

極論すると常に1:1交換を取られるリスクがあり、面を展開できないままズルズルと負けてしまう為です。

(2弾環境当初、黒が緑に対して強いと言われていたのも、4弾直前、エースがドフラに強いと前評判があったのもこの観点からだと考えています。)

エースはそのミッドレンジの展開に介入し、面を広げつつ面処理もしくは最速4ターン目から延々と7000で詰める事が可能です。

上述通り、通常時でさえ1体ずつしかキャラを展開できない為、1度の盤面崩壊は大きなロスに繋がります。

エースは盤面の崩壊を引き起こすトリガーになりつつ、その後も7000ラインでライフを詰められる為、相手のゲームできるターンを削る事が可能です。

また、エースでの盤面崩壊を嫌ってアタッカーで殴らなければ9ひげが安着する裏目があり、相手目線で見ても非常に厄介だと考えています。

ミッドレンジが増えた今、そういった理由からエースの枚数を増やす事を考えており、過剰に感じたアトモスの枠1枚を削り、2枚→3枚に増やしました。

また、クロコを始めとしたコントロールに対しても確実に仕事をしてくれる為、扱いやすい点も好感触でした。

(除去されるとしても7000で1発は攻撃できている為、純粋な1:1交換をさせない)

最大枚数にしなかったのは弱いからではなく、

これ以上非カウンターに枠を割きたくなかった事と、9ひげ4枚にしている関係上、どうしても吐き出せないタイミングが存在し、嵩張るリスクを避ける為となります。

※よくゴードンと比較されるのを見かけますが、全く別物である為、ゴードンを積むのであればそれに沿った考え方やプランが必要だと思います。

・サッチ

最大枚数積んでいるのはミラーを意識している為です。現在自身のミラーでの立ち回りはサッチありきで考えている為、枚数を減らす=ミラーでの勝率を落とす事に繋がりかねません。

・ドンをつけなくても3000要求

→カウンター値を削り、後半の詰めを通りやすくする

・9ひげの上からも攻撃できる

・サイズが大きく、エースで処理されるリスクが低い

等の理由により、サッチを置けるかどうかで勝率が全くもって違ってきます。

サッチは無いと有利とされる後手でさえ勝率を落としかねないので、確実に勝てるチャンスを逃さない為にも最大枚数の採用としました。

ミラー以外でも1度安着さえしてしまえば、そのステータスでゴリ押しが可能です。

ただ、サッチじゃなくてエースでも良い場面が結構あり、途中減らす事も検討/試しましたが、抜いたからといって他対面に勝率が大きく変わる訳でもなく、反してミラーの勝率に大きく影響していた為、現時点は4枚で問題ないと考えています。

・ガードポイント

嵩張るゲームよりも引き込みたいゲームを想定して最大枚数の採用です。4マルコが機能しにくいゲームが増えた以上、ミラーを始めとする後半の8000~ラインを考えると減らす択を取ることができませんでした。ただ、これは自身が嵩張るリスクよりも、引き込みたいゲームを優先した前提の考えです。実際嵩張ってしまい落したゲームもあるので、一概には言えない部分でもあると思っています。最終的には自身のレベルと照らし合わせ、何を割り切るかのお話になってくると思いますが、自身はニューゲートの強みとして、守り切って勝つという択が存在している以上、カウンター値は高めにとっておきたい事と、最悪嵩張ればその分相手に詰めを強要させることで自爆を狙えばいいという判断から、この選択をしています。

■不採用としたカード

・5コスルフィ

非カウンターをこれ以上増やしたくない、もっと言うと非カウンターの中で優先順位が低かった為、不採用としました。

速攻持ちであり、ブロッカーを貫通する効果は魅力的にも感じましたが、それ以上にエースや9ひげの評価が高く、この2種だけでも十分ゲームを終わらせられると考えている為、これ以上フィニッシャーを増やす必要はないという判断です。

・アンチマナーキックコース

ガードポイントの類は「3000以下/以上カウンターできる」に対し、アンチマナーは「3000以上にしかカウンターできない」カードです。

正確には、通常のカウンターであれば1枚消費で抑えられた場面を、アンチマナーであるせいで2枚消費する事になるといったニュアンスからです。

非カウンターを吐き出しつつカウンター値を高めることは強みとも捉えることができますが、上記のように6000~7000ラインの攻撃を非カウンターのせいで守ることができず、アンチマナーで守ると損をしてしまう場面が想定された為、不採用としました。

■エリア戦/結果と反省点

以上が調整や環境考察を経て決めた方向性と、それに沿った構築でした。

自分の実力値に沿ったデッキができたと考えていたので、当日は比較的自信を持って臨めたと思います。

ただ結果は伴わず、4回戦目で2敗し、6-2で予選落ちという結果でした。

落とした対面は両方ともミラーで、確実に実力差が出たゲームだと考えています。

今回の結果を持って、反省点としては

・調整の進め方が下手な部分があった

自分はかなり人に恵まれていると思います。

ただ、時間を言い訳に恵まれた人脈を活かすことなく終わりました。

これは明確に反省すべき点だと考えています。

・実戦が少なすぎた

これも時間を言い訳に怠ってしまった点です。

ミラーでの実力差を感じ取ったのであれば尚更時間確保もしくは質の向上に取り組むべきでした。

もう少しだけでもレベルを上げることができていれば、違う選択肢が見えた可能性があると思うと勿体ないと感じます。

・反省点がわからなかった

1日のプレイを通じて、胸を張って正しいプレイができたとは言えません。

実際に打上げの際、自身が悩んでいた択について言及され、やはりミスだったなと気付けた点もありました。

ただ、他のプレイに関しては、自分1人では正解不正解が明確に分からない辺り、まだまだ理解度が不足していたと感じています。

以上3点が主な反省点となりますが、どれも共通して時間を言い訳にした点が大きいです。

確保できないとしても、短時間で質を高めるなど、取り組み方を見直す必要があると考えています。

■最後に

反省点でもつらつらと書いた通り、自身はまだまだ未熟であり、改善する点も大いにあります。

次がいつになるかはわかりませんが、今回の反省を活かしつつ、楽しみながら取り組んでいきたいと考えています。

そしてこの記事が、どこかの誰かの役に少しでも立てるようであれば嬉しいです。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?