小説の四象限についての試論

*既出「列島放棄論と小説の四象限についての試論」から一部割愛し、字句の訂正・加筆を行った

(…)

文学のテロリズムとは、「文学とそれ以外」という、じっさい自明とは言い難い国境を抱えたまま、その文学にとっての「他国」から何がしかの財産を横領し、細々と〈自分が文学だと思うもの〉を続けることに留まるだろうか。たしかにいま危機を乗り越えるためのひとつの方法は、資本主義のパッケージを素直に受け取ることである。ところが、そうした結果、むしろ飢えるばかりであるのは偶然ではない。文学の商品化は、文学を文学たらしめはせず、その身体のほとんどを、ただアウトソーシングされた証書としての伝票に代えているだけだ。ゆえに文学は文学の身体を売るというその文字通りの売春性のみで、文学たり得ないのである。身体の一面の事実である〈動性〉を資本主義のパッケージ化・伝票化(見積・発注・納品・請求)では捉え得ない。ここには自らの手を汚す(Do It Yourself)労働が足りていないのである。テクストはたしかにひとつの流動性であり、外在化であるが、その本質は水のように無限に手からこぼれ落ちる液状性ではなく、神経に刻まれ、反復される運動の「型」だ。それをわれわれはいまどうやって実現すべきだろうか。

なにしろ身体的な「文学」以外の何かに潜伏し、より強力に、生命力のある変異体となり、生き延びることだ。このとき「文学的な何か」とは、また「文学的な何かでしかありえないわれわれ」とは、物質的に、生命的に存在しないが、それでも無機的な遺産や内部留保の切り崩しのような生を消費することでもなく、生物と無生物の間で文学的遺伝子の欠片として、不死身の多様態として生き残るのである。われわれは生き残るということにかけて、文学以外の他者へ侵攻し、潜伏し、発症する戦闘態勢を整備、組織するひとつの「戦争」を演じる。言うまでもなく「生き残る」ことと文学との関係は、すでにして親しんだいくつかのテクストが示唆しているだろう。生き残ることはすでにして、間に合わなかったひとつの臨終。それはもう死なのだ。文学の一主題〈Subject=従属〉ではなく、ロビンソン的な無人島の創意によって、あるいはジロドゥーのシュザンヌが海に見る死体と、そこに書かれた無数の女の名前=記号によって角質化された、新しい「地面」だ。それらを論じるジル・ドゥルーズが、無人島に棲む生き物とは「すでに人間である」と言ったように、われわれの〈生き残り〉とは、なにもかもがなくなったような荒廃した〈deserted〉場所に外から連れ込まれ、作られた荒廃のことであり、死の方からではなく、生きられた方からしか試みられない、ひとつの緩慢な自殺(自己の「非-生」化)に他ならない。「神話は単なる意思からは生まれはしない。また、民衆は彼らの神話をたちまち理解しなくなってしまう。文学が始まるのは、まさにこの時である。文学とは、もはや理解されなくなった神話を極めて巧妙に解釈する試み」であり、「解釈は、もはや人が神話を夢想も、再生産もできなくなったが故に理解しなくなる、その時に為される」(「無人島の原因と理由」前田英樹訳)。文学は無人島であり、最初からそれが死ぬ場所で、再生産不可能な場所で、圧倒的な孤独の場所で、「生き残る=死ぬ」ことの可能性に賭けられている。だからわれわれはやはり、ロビンソンが二十八年後にそうしたように、あるいはシュザンヌがやはりパリへ帰って行くように、己を変異させて、この「列島=生き残り」からまた出て行くのである。文学を終える地点、つまり死に向けて、脱出のために自前の筏を作りながら。

*

文学に固有の条件を求めるのが、文学の「生き残り」だとするのは一面では正しく、また間違ってもいる。それはむしろ文学から、必要な器官をやたらめったら取り去って、それを「無能としての死」へ駆り立てるだろう。純粋化とは死の欲動なのだ。不純さ、淫乱さ。文学の本質ではないとされた、あらゆる不純物こそがじつは文学を文学たらしめていたが、今日の文学の衰退をそのまま皮肉的に純粋小説化と呼ぶべきなのである。文学はあらゆるものをアウトソーシングしてしまい、それゆえにひとりでは生きられなくなってしまった。われわれは外に出してしまったものを一度取り返さなくてはならない。われわれの失った身体を取り戻さなくてはいけないのだ。資本は人間をアッセンブリーラインに乗せて各自に専門化・特殊化していくが、この純粋化が外側にあるものへのアレルギー症状を加速させた。もはや何を食べても発疹がやまない。外側にあるものを何も受け付けない。それが文学の「古い近代」の孤独である。

われわれの孤独はもはや流れ作業の孤独ではない。逆にそのすべてを自前で用意する、漂流者のDIY的孤独である。新自由主義時代のそれは、個人の意識としてつねに資本主義への抵抗の潜勢力としてありえたはずだが、残念ながらその作ること自体もいまや商品化され、人はみな「クリエイターとしての自分」を休日の享楽として消費し始めている。文学はどうだろうか。文学はこの楽しく消費されるクリエイターライフの一分野になることに、幸いにして失敗しているように見える。この古い近代と新しい自由の合間で、どちらにも属することができないでいる、文学のダサさは幸いと言えるだろう。それゆえに挟撃されているわけだ。〈書くこと〉は決して外へ責任転嫁(アウトソーシング)できない下仕事であり、かといって、楽しいソロキャンプ暮らしに自足することでもない。文学のDIYは、資本主義との緊張のうちに強いられるひとつの、紙にならない「盗み」なのだ。だから、その伝票化されない無人島の生活とは、決して幸せではない。心の支えになるのは、「信仰」と「侵攻」、謙虚さと不遜さのたえざる円環である。自分の生を終わらせようとする「諦め」、何かを差し置いても生きることを選ぶ「殺し」。その書き手としての生活について、これからすこし具体的に書かなければならない。

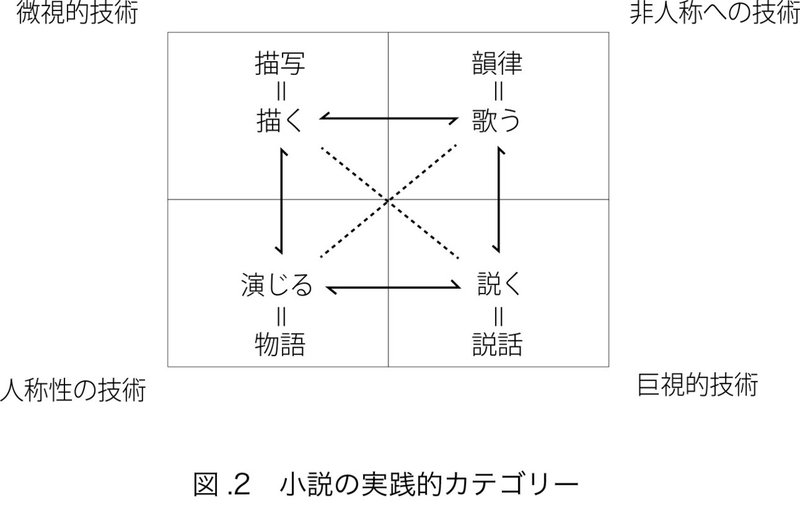

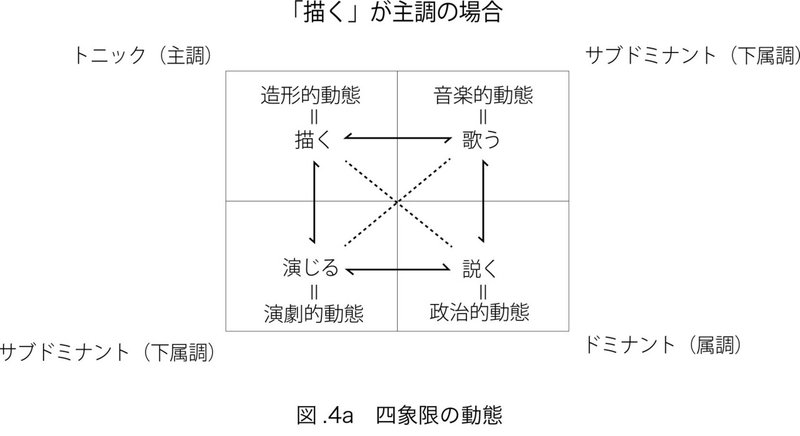

侵攻とは、いまもっぱら資本に占領されてありながら、もともと文学が己の技術的領分として持っていた、次の四つの島を再び取り戻すことである。第一に、描画への侵攻。第二に、それは音楽への侵攻。第三に、それは演劇への侵攻。第四に、政治への侵攻である。それらはいま文学にとって敵であるが、同時にいつかわれわれが味方とする友である。われわれが文学の〈動性〉を組織するとき、それはあるスポットが、「それ以外」のものへの「敵対性」を強く保持すると同時に、「それ以外」のものへの魅惑的な勧誘たらねばならない。すなわち、〈資本主義には内緒で関係(ロマンス)すること〉。ここに文学の侵攻が成功する戦略的エッセンスを求めるのである。

かつてのプロレタリア文学の失敗は、政治による文学の接収に起因していた。しかし、文学の弱点を党派性で補おうとしてはならない。文学がそれ自体で党派性を欠いているのではなく、文学はその対概念である内通性によって最初から〈政治的なもの〉をもっているのだ。シェイクスピアの悲劇は原初的に政治性を文学で侵攻したというよりは、文学が自分の持ち物である政治性を政治そのものへ散種したのである。また同様にスタンダールの結晶化作用とは、その政治的な崩壊可能性によって支えられてある。すなわち、政治がロマンになるのではなく、ロマンが政治という地殻を形成するに過ぎない。その結合と分裂という力学にすでに〈文学的なもの〉がある。

文学のロマンが内通性を描くとき、その対蹠的位置にある党派性とは自ずと導かれるだろう。ここにわれわれが侵攻と呼ぶものの技術の本質がある。文学の政治は、政治によって利用される道具ではない。それはそれ自体で敵の中に味方をつくってしまう、避けがたい内通性(ロマンス)によらねばならないのだ。そしてそれゆえに文学が可能になるためには「敵=配置」が必要である。われわれはこうした方法によって日本の文学に新しい浪曼主義をつくるのである。すなわち、その孤独な敵対性を利用して、ロマンを復活させる。これは資本主義を打倒するために文学を用いるのとは異なっている。すくなくともこれを書く〈われわれ〉は、仮に資本主義であっても、それへの敵対性を維持することと、純粋に文学的、テクスト的、散文的、小説的技術の本質を求めることを同居させるだろう。こうした配置の力学を、文学そのものの中に築き上げるためにどうすればよいか。

私は先の四領域を、まったく無関係のジャンルから恣意的に並べ立てたわけではない。それは文学がアウトソーシングしてしまった、〈書くこと〉の身体、〈書くこと〉の下部構造である。私は小説を書くということが、どうして確固たる術を持たないかということを久しく考えていた。それはなぜ楽器の弾き方を教えるように、あるいは絵の描き方を教えるようにできないのかと思ったのである。小説の書き方は唯一、小説の読み方を学ぶことによって、その書きぶりの奇跡的な成長可能性に賭けるしかない。これはたとえばジェラール・ジュネットのようなナラティブの形式、ウラジミール・プロップのような説話の形式をひととおり頭にいれたとして、それで小説―しかもそれは商品としての、マネジメントとしての文学ではないもの―を書くという、〈より実践的な行為〉を可能にする術を体得するものとはならないのである。テクストはなにしろ、それを書くために、つねに「孤独」と「型なし」を条件とする。この所与としての孤独をどう組織するかにかかっているのだ。

私はこの問題を単につぎのように考えた。〈書くこと〉とは、それ自体やはり「人生」のように扱われていると。それゆえに方向喪失(ディスオリエンテーション)なのだ。人生が生きることによってしか学べないというように、まるで漂流者のように書かなければならない。それはそうかもしれない。しかし、この方向喪失は放っておけば必ず、資本主義の方向づけを受けるのである。これが致命的にわれわれによくない事態をもたらすだろう。もちろん、われわれの文学は売れることが〈生き残り〉ではない。しかし売れたくて売れたくて仕方なく、死にそうになっている若者たちを、われわれは無惨な気持ちで眺めるばかりだろうか。

いうまでもなく、小説の時空は、経験主義的に措定されはしない。それはいわば、坪内逍遙が言ったように「人情」や「世帯風俗」の構造体であるとして、自分の人生知がそのまま小説とはならないのである。人は楽器を弾けなくても、自分は何か表現したい旋律を心の中に持っていると考えるようである。それを阻害しているのは演奏の難しさだけだと考えるとすれば、その難しさとはまさに非民主的で我慢がならないだろう。〈機会が平等に与えられていない!〉。文学を裂開する視線とはまさにこれである。より複雑難解な文章とは非民主的なのだということである。歌うことは比較的誰でも可能な音楽的営為であるが、同じように小説を書く試みが、言語を扱う者にとって自分でもできると思われがちなのは、ほとんどの人が文章を書くということができるためだ。〈文章を書ける私が、小説を書けないはずがない〉。ところが、小説を書こうと思い至っても、実際に書き上げる人はごくわずかなのである。このとき、できもしないのに自分にはできると思い込ませる、〈心の中にあって表現できていない何か〉の実体とはなんだろうか。それはあるいはフロイト的な「感覚的残滓」と呼ぶべきものかもしれないが、私はつまりこう考えるのである。それは〈敵意〉であると。より原始的な感覚を再現しようとすれば、それは自分に害をなすものへの、より積極的な攻撃性である。そしてそれと対照的に自分に害をなさないものへの〈親密さ〉が、この〈敵意〉とほぼ同時にネガティブな〈それ以外〉として形成される(※1)。すると、人間に限らずあらゆる認識能力を持つ存在者は、この疎ましさと親しさの強度にしたがう、敵対性の図解(シェーマ)を獲得しようとするのである。情念的なものは、それがどれだけ幸福的であったとしても、敵対性を抜きにしては表出されない。あるいはそれがアーティストとアルチザン(職人)を分ける理念的なものの正体ではないかと思うのである。

(※1)ネガティブでない形で形成される親密さがありうるとすれば、それはラカンが言ったイマジネールな母子関係というものだろう。しかし、これは象徴的な表出以前なのであり、人に表現をしたいと思わせるにはあまりに幼いと言うべきである。その赤子はまだ世界に対して不審を抱いていない。

民主主義的「表現の自由」とは、言い換えれば「敵対性(私闘)の自由」なのであり、だからこそ、それがつねに規制されるべきという話になるが、それを売り物にしようとするとき、人は原初的なその欲望を忘れ、根本的な転倒をおかしている。その「表現」は商品ではなく、あなたの抱えるべき兵器であり、あなたの潜むべき塹壕である。ゆえに文学に就く者は今、小説の〈書くこと〉を経験主義から守ることよりも、やるべきことがある。自己の錬成である。

たしかにテクストは、人生とはべつの訓練を要する。人生経験が小説のテクストを規定しはしない。しかし、如上〈読む訓練〉を受けた者が小説を書けるわけでもないのだ。この事実をテクスト主義者は直視せねばならない。テクストの「形式」がおのずと「内面」と思われるような、小説の〈内容〉を作り出すのであり、それ以前に表現するような「心」というものは存在していない、ということが一定の事実であるとしても、テクスト以前の「敵対性」というものを文学の可能性として仮定しなければ、われわれは小説のテクストを、どれだけ丁寧に、疑う余地なく完成されたプログラムとして書けたかという官僚的確認作業で済ませてしまうのである。われわれの文学は、情念を座標的に措定する試みであり、ひとつの明確な意志によって訓練され、勝ち取られた無形財である。ただ生きているだけで獲得されるものでは断じてなく、また、プログラムの記述のように、迷路の最初から最後までを最短距離で移動するモルモットを追い続ける、臨床実験のようなものでもない。

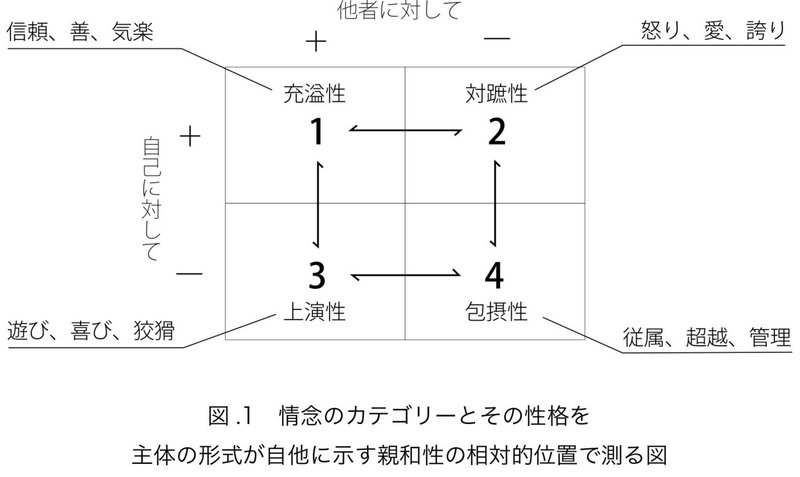

ともあれ、「情念」というカテゴリーは、テクストにおいて主体の相対的位置を定めることによって導き出される比喩に過ぎない。文学が資本主義に先立って、この方向づけを行うためにまず重要なのは、このフィールドと配置への意識だ。小説を書くための最初のオリエンテーションは、語り手の座標を定めることである。語りの主体とは架空のある場所を持っているのである。それは語る「私」自身と、語りの対象などとして意識される、人格をもつ「他者」に対しての、親密さの距離によって測られる相対的座標だ。これこそまさに正しい意味で純粋小説的条件と言わなければならないだろう。これをなしにした小説とは成立しえないのであり、逆にこれを有する構造体をたとえ小説でなくても〈文学的世界〉と考え、われわれの陣地を広げていかねばならないのだ。

この図はその遠近関係によって、語りの主体が性格と呼ばれ得る文体を獲得するその形式を分類したものだ。われわれはよく、小説に人情を書こうとして失敗するが、このとき重要なことは、「彼」が何に親密であり、何に敵愾心を抱くかを言表行為のベクトルとして定立さすことだ。相手との疎隔、そして自己自身との親密さないしは自己疎外。この二次元的把握である。

たとえば、他者と距離を感じ、また自己自身と限りなく親密に振る舞うとき(図中左上の領域)、小説はその自他の対蹠性が相互の呼応的・押韻的時空を持つ。これを私は便宜上、小説の「音楽的」領域と呼ぼう。それは必ずしも韻文をそう呼ぶのではない。対蹠性の情動が、肯定文と否定文、接続詞、副詞の呼応を導き、躍動的効果を持つことはあるとしても、それが文字通り音楽であるわけではない。これはまさにニーチェが「音楽的気分」と呼んだものに相当する(※2)。それはどうにか文の形式で〈対蹠性〉を表そうと努力するためなのである(※3)。何しろ、このとき自他の配置がもたらす規則性にも拘らず、その定立された規則に対して、主体がメタ意識を持たないこと、即自的であること、この性格=座標を仮にそう呼ぶことにし、上図において、私はこれを図中の「2」の領域に想定したのだ。

(※2)ニーチェは、デュオニュソス的な「音楽」を「悲劇」の底へ置こうとした。この「共感覚」をわれわれはもう一度小説のために思考すべきである。ニーチェに倣えば、アポロン的とデュオニュソス的は、以下の私の図式において、絵画的領域と音楽的領域に対応する。

(※3)「対蹠性」のことを安易に、他人への悪感情とばかり捉えたりしてはならない。ここで重要なことは「遠さ」である。例えば人は、誰かを愛し、それを得られないときにもこの「遠さ」を感じる。

そして重要なことは、こうした領域はすべて、本質的に他領域に対して、敵対性と内通性を同時に抱えて影響しあっているということである。たとえば「音楽」の〈対蹠性〉はつねにその〈共鳴性〉を他領域から補おうとするのである。同時に「絵画」の〈充溢性〉はその〈空虚性〉を、「演劇」の〈上演性〉はその〈素面性〉を、「政治」の〈包摂性〉はその〈例外性〉を、である。これらはすべて生の様態に他ならないが、それでも個人の内面で完結するものではない。極めて遂行的な〈書くこと〉によって日々訓練されなければならないのだ(※4)。

(※4)初出原稿では、「2」領域以外の素描が十分ではなかったため、以下に、注記する。「1」の絵画的充溢性とは、視覚的な材料で小説を形作り、「シーン」を埋め尽くすことであり、これを畢竟、小説の「対物描写」と呼ぶ。これは誰もがわかっていそうなことだが、よく考えれば「描写とは一体、文のどこからどこまでが描写だ?」というごく自然な問いが生まれるのである。よって対物描写は、実際に読み手が視覚的充溢性を得られるかどうかで判断しなければならない。細密描写が描く対象をむしろ想起しづらくするとはよく知られたことである。対象を統一体として小説の中に描画するために何より必要なことは、語る対象を物語る自己と等価に、かつ構築的に成そうと情動することであり、その充溢的な気分を図中では〈自己と他者に同時に+(プラス)〉の領域「1」に与えた。また言うまでもなく、これはつねに絵画のスリリングとして、その充溢性を崩す空虚さによっても規定されているために、この「1」領域のみでは成り立たないのである。

「3」の演劇的上演性とは、人格の「憑依」であり、今日までより近いものでは「ナレーション」と呼ばれてきた小説的行為に相当するものである。これは「素面」という日常(―これもまたひとつのフィクションではあるが)とは別の「仮面」を用意し、もっとも親しんだ「自己」を失う情動によって規定される。またこのとき、上演されるべつの主体は、その演技を見せる相手に対して、〈これは演技なんですけどね〉という留保=距離をとっては演技そのものが成り立たないために、他者に対して気分としては親密でなければならない。よって、これを〈自己に−(マイナス)、他者に+(プラス)〉の領域「3」に与えた。

「4」の政治的包摂性とは論説の力であり、説き伏せ従わせるための超越を求める運動性である。これは小説の時空において「説話」というものが最もその機能を担ったものである。宗教的なものとは、この領域の力を存分に活かした物語行為に違いなかった。それは世俗から離れること、また己の生から離れることを目指し、それによって、世界の全てを網羅する普遍的真理を獲得しようとする。あるいは政治とは大衆に対する距離感を本質的に持っているのであり、また、己を日常性の「人間」というものから、崇高なものへ引き上げる野心である。これら超越論的思考とは、自己と他者のすべてに対して親密さを失うシニカルな理性において、その全てを支配したい情動をさも個人的な情動には見せないことだ。よってこれが〈自己と他者に同時に−(マイナス)〉の領域「4」を占める。

以上は、すべて人間の情動の根源を、自他への心的距離感によって理解し、それを今日の抽象的言語ではなんと呼んでいるか示し、分布させたものである。それらはいかなる人間も持ち合わせる情動であるが、人によってそれを表す力能というのは錬成の度合いが異なるのである。そして繰り返すが、ひとつの領域は他領域に対して、敵対性と内通性を同時に抱えている。これが文学の「共感覚的」世界であり、私が文学の「身体」と呼ぶものの具体である。

六十八年の思想は、〈書くこと〉と〈生きること〉の関係を係累また切断する論理をいくつも用意したが、この人生から切り離されたテクストのロビンソン化は、逆に〈書くこと〉から人生という抽象的時間や経験主義への転向をも用意することになった。文学の島嶼性とは、フィクションの認識論としての優位をテクストの閉鎖性で証明したのである。このとき〈書くこと〉が無目的な自動詞性に支えられていると主張されてきたのは、いわば資本主義が発見した「無人=聖域」である。しかしその「隠喩」は否定されながら、案の定、隠喩としてしか考えられていないのではないか。文学者は〈書くこと〉そのものの噓をどれだけ考えてきただろうか。真の意味で〈書くこと〉は、身体的な敵対性というその「配置」、その密輸を放棄したのではないか。重要なことは、人生をテクストに書き直すことではなく、人生をテクストによって侵略するということが、テクストそのものの条件にならねばならないということだ。それがまるで精神の自由にかかっているとして、その精神が(自動詞的に!)内面の暗い奥底で自然に育つわけではない。〈書くこと〉を基礎付けている「生き残り(フィクション)」とはその動的な生業としての「配置」を隠しながら、同時に明らかにすることなのである。擬餌である自分の身体を白日の下に晒すこと、売り物であると同時にその商いをする本体であるような「私」のかけなしの身体、それを命懸けで晒すことだ。それを無人島=自由として発見するわれわれはイデーを海面上に角質化しているのだ。それは無形性のものではなくて、歪で醜い骨格で、互いにその利権を主張するようにして、テリトリーの収奪と転換が行われている。それは一人では生きていかれず、また些かも純粋ではない。

つまり、文学に就くということは、それ自体職業的分配なのであり、他者の侵入を防ぐ心性によって防波堤を作ろうとする。それはあるいは他者の領分(その食い扶持!)を守ることに他ならないが、他面、それはつねにアウトソーシングであり、粗利をとって自分は働かないほうへと流れていってしまうのである。私はわれわれのスローガンをいま、次のように象徴化する。

描きて、まさに田を耕すがごとく

歌いて、まさに鉄を打つがごとく

演じて、まさに物を鬻ぐがことく

説きて、まさに人を葬るがごとく

職業的領域は相互に依存的でありながら、その利害の不一致によってつねに緊張をもってその界面を接している。これはテクストが書かれる上での推移もまた同じなのである。小説はこれらの領域をつねに受け渡しながら、前へ前へと流れていく。つまり、どこか一つには滞留していないのだ。

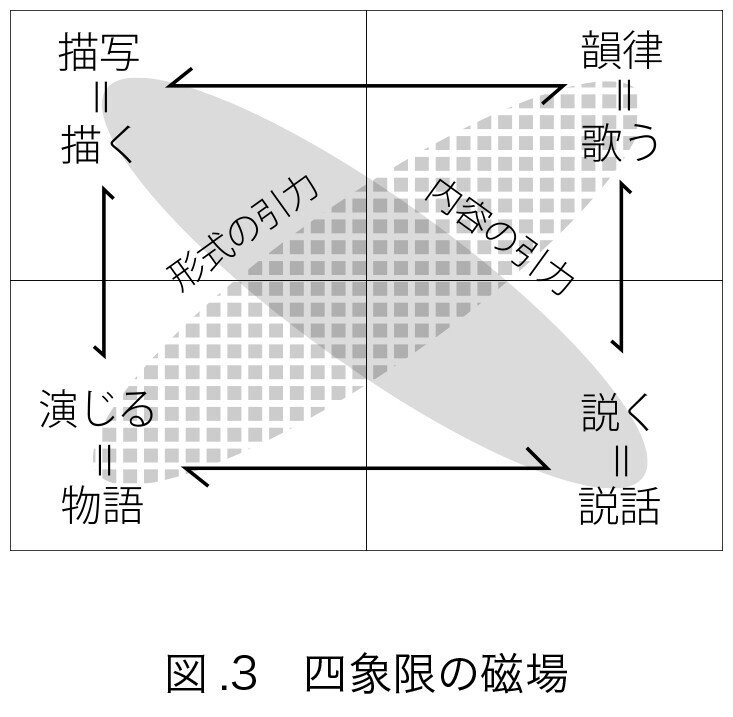

次の図にあるとおり、それぞれの敵対性の配置と情念の性格は、小説における実践的な目的に対応し、作品を性格づけることになる。本来「線」的なテクストは、すべての空間的要素を同時には発揮し得ないので、何かを主調として、順繰りめぐって、再び己の領分に帰ってくるということをする。自分の領分から離れれば離れるほど、元の場所へ帰ろうとする引力が高まるのである。

例えば、『ロビンソン・クルーソー』においては、「描く」ことが主調となっていた。そしてそれは、ドゥルーズが言うように、ロビンソンにとっての資本であったというべきだ。その無人島は、生活の具を蓄積する豊富な資源と労働を提供したが、それゆえに絶望的なほどの〈退屈〉に浸されている。〈「しかし仕事が退屈だからといって、それが何だというのだろう。何しろ時間は有り余るほどあり、目下のところ他にやらねばならぬ仕事はないのだ」(唐戸信嘉訳)〉。それゆえにロビンソンは島の反対側まで行ってみたりするが、そこが拠点よりずっと住みやすそうだということを認めながら、やはり「家」に帰ってくる。刮目すべきは、この退屈な時間から逃れようとしてまた戻ってくる得体の知れぬ誘導性だ。この機構こそ、作品自体が持つ対角線の引力と考えねばならない。

ロビンソンの日記、その小説の時間は、まったく等速的な律儀さに浸されている。そしてそれゆえに彼が無人島に至ってはじめて神を思うのは至当と言うべきであった。彼による「仕事」の描写は、作中働き続ける語り手の必然によって、説話的空間をこの無人島に建設してしまうのである。彼は〈退屈〉な生活から逃れようとして、むしろずっと自分で、その〈退屈〉自体を建造してしまっている。「悔い改めさせたまえ」とは、彼が無人島で得た豊かさとその領主的位置に満足すべきだという自己相対化である。しかし、それはロビンソンが、彼自身を悔い改めさせることができる、その万能性に拠っているのであり、それを可能にしているのは、描写の均質さ、労働の管理だ。ロビンソンが父の助言に従ってブルジョワ的人生を選ばなかったことを悔い改めるとすれば、それは慎ましさと共に欺瞞をも犯しているだろう。彼にとってそれもまた、ロビンソン的孤独者の人生に他ならなかったはずだからだ。つまり、どこにいようと同じ! ドゥルーズに倣って繰り返せば、そのときの〈無人〉とはすでにロビンソンが本質的に持ち合わせている性格であり、島の外から持ち込まれ、憑依したものだったのである。

かたやジロドゥーの『シュザンヌと太平洋』においては、〈歌うこと〉の主調が作品全体を支配している。そもそもこの作品において「わたし」である「シュザンヌ」は一体どこにいるのだろうか。ひとつ確かなことは、「わたし」が「シュザンヌ」だとわかる唯一確かな痕跡が、彼女の「叫び」にあるということだ。船が難破したとき、彼女は自身の生き残りの証拠であるような島の地面を見つけて、「シュザンヌ!」と叫ぶ。それは「この砂、この小石に自分の生命の証拠」を見出すばかりでなく、自分を呼ぶネネツァの声を、自分の声として無人島に返してしまうその分裂を生み、パリと太平洋を行き交う架空の空間としてのテクストを抱え込んでしまうための、反芻されるまじないのようなものだ。ジロドゥーの無人島はもはや地理的に存在しているものとは思われない。果たしてパリに生活しながら、それを無人島にいるような孤独として描いているようにも見えるし、はたまた無人島に生きながら、無数の残骸にパリを想起しているとも見える。あるいはこのテクストそのものが無人島の身体であり、シュザンヌの身体であるというべきかもしれない。シュザンヌはイマージュと記号の差異の淡いに実体化する主体であり、つねに自己自身との差異を抱える商品に他ならない。

ジロドゥーの「シュザンヌ=わたし」という差異は、「わたし」自身の同一化と分裂を行ったり来たりする。その運動を表すように、「わたし」はその発見された第二、第三の島まで泳いでいこうとするが、島はまるで到着してはつねに遠ざかる蜃気楼のように存在しており、その幻惑的な植物たちの効果も相まって、無数の人間を発生させる。「みな、甘草みたいな根、皆、ヴァニラみたいな、気の変な草、みな、乳みたいな幹、宝石みたいな石、それらをヨーロッパでみたいに、不毛の木片や有害なものに作り変えるには、すくなくとも二人の人間が必要でしょう」(中村真一郎訳・太字引用者)と言って、自分ひとりの身の相応を知ると思いきや、ここには無数の敵がいると気づいてしまう。「独りっきり?……いいえちっとも。……わたしたちが修道院で発明した人物たち、鎧戸を鳴らしたり、林を動かしたりする人、わたしたちが「初心な人」と呼んだあの人」。そのような〈有害な二人以上〉の人間が、この無人島には存在している。この群島の混雑は、シュザンヌ自身の二重性(アイロニー)のようにも見えるだろう。「ヨーロッパに起こった不幸」とは第一次大戦の上空からの「恐怖の補給」を意味しているが、それはこの無人島にいる無数の「鳥」によって表される自分以外の人間による〈有害〉であった。「検査員さん!」と呼びかける何かが、島の上を荒れまわり、ココの実を落として蟹を砕く恐怖。この「説明しにくい音は、わたしが頼りにした唯一のヨーロッパの響き」だというが、この敵対性の描写は、比喩と呼ぶにはずっと理解しづらい不可視の、空からの攻撃として表されている。それは単に「響き」だといわれるように、意味内容を志向するものではないのだ。これはジロドゥーのテクストそのものの難解さに関わってアンドレ・ジッドが〈気取り[préciosité]〉と呼んだものを考えさせる。ここにはただ応酬しかないのだ。〈何かが叫ぶ〉、〈何かが落ちる〉、〈何かが飛び立つ〉、そして地震が起こる。私は、この喜劇的な連続性、反響性をジロドゥーのテクストにある「音楽的」なものと考えるのである。

しかし、かと思いきや、「この敵意に満ちた島」は、即自的・音楽的な鳥の攻撃から一転、今度は尾長猿による演劇を「わたし」に見せつける。それは「わたしを辱しめて復讐しようと」するものだったというが、どうやら崖の上でその猿たちは、人間の愛と死の物語をマネて演じたらしい。「すくなくとも尾長猿は、ヨーロッパである日ある友だちが死んだのを、偉大な女優として模倣し」ている。この作中劇は、「わたし」の即自的で参加的な主体を、欺瞞的な二重性あるものに変えてしまうのだ。つまり、語り手は、ここで猿によって、語り手のそのパフォーマティブな役目を奪われてしまっている! そしてこのとき、ジロドゥーのテクストの〈気取り[préciosité]〉そのものが復讐されているのだ。こうした人称性の対自的―即自的は、先のロビンソンの描写―説話の対偶性のように必然的に結びついていて、四領域の対角線の向こう側から、己の領分に戻ってくる力学をつくる。

つまり、私はドゥルーズが着目したこの二つの作品に、小説世界のひとつの必然性を認めるのである。これは私がここ十年ばかり考え続けてきたことだった。小説を構成する〈描く〉〈歌う〉〈演じる〉〈説く〉という四象限を、主体の敵対性のオリエンテーションとして抜き出してくる、その必然性にしたがって、われわれは〈書くこと〉の型を見出すのである。四つの領域は従来の用語、とくにジュネットなどのナラトロジーにおける、物語内容と物語言説とに明確に分けることができない。それぞれが物語ることの内容と形式をともに持っているからである。しかし、先に述べたように、語りの主体が対蹠的な位置から引力によって回帰しようとするのは、その対角線にあるものが、反対にあるがゆえに似ているためである(図3)。

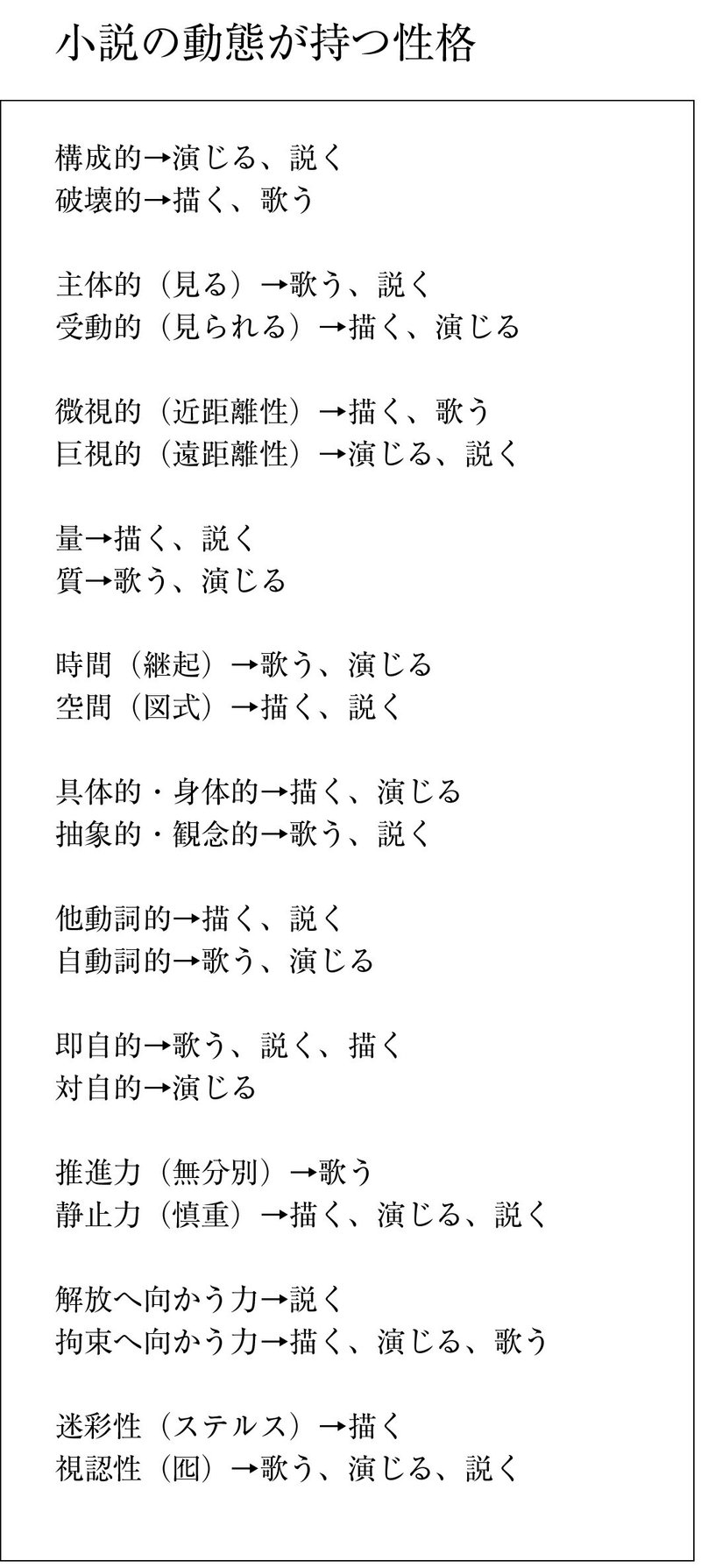

この似ているものは、図2に示したところによれば、描く内容の微視的か巨視的か、語りの枠組みが「私」の人称的演技の形式を利用するものか、さもなくば形式の透明性を利用するものかという点に一定の特徴が見出されるだろう。これは図1に示したように、それぞれが自己と他者に対し、親密的であるのか敵対的であるのかという座標のルールにおいて、副次的傾向として理解すればよい。何しろ、こうした各動態の性格は、決してそれだけが独自に持っているものではないのである。私は、これを一度おおまかに書き出してしまおう(※5)。

これらのような性格をこの四象限に与えるとき、それぞれがまったくひとつのことに特化できるわけでないことは明らかである。われわれが語りの〈透明性〉と言うとき、それは要するにナレーターが目立たない、作品世界への没入を意味するが、それにしたって語り手がいないわけでは断じて無いのである。ここでいわば語り手が自己自身にもつ違和感がどれほど表象されてあるかということは、語り手の自己意識(y軸)によって判断されるが、それは自己への違和感が希薄だとしても、他者への違和感を伴っているかどうか(x軸)で性格を変えなくてはならない。透明な語り手が、他者への親和性を高める場合、それは〈描く〉と名付ける領域へいっそう近くなり、他者への対蹠性が高まるとより目立つ〈歌う〉という領域へゆく。そのほか、動態の性格について、試論であるため、いまここでそのすべてを詳述することができないが、より厳密な研究は私および読者による今後の批評的読解や創作によって補われるだろう。いまはひとまず先に進めなければいけない議論がある。

(※5)ここにリストアップした性格は、やはり(書いた時点で不安だらけだったが)再検討が必要である。たとえば「構成的―破壊的」の項目では、「描く」と「演じる」を逆にすべきではないかと思っている。ただし、こうした性格をあまり極端に細密化するのは好ましくない。早い話、こうして情念の性質を自他の距離感によって配置していく精度が上がれば上がるほど、領域の数は増え、最終的には円形に近くなることが予想されるからである。そしてそのときにはすでに、この図式自体が実践的機能を失ってしまうのである。われわれが求めなければならないのは科学的正確さ以上に、文学の実行可能性であり、「運営可能性」なのだ。

ところで、こうした必ずしも確定的で截然とした線引きができないのが、小説の四象限の性格であるが、そうした曖昧さにおいてもなお、かくある領域を持ちうるのは、それらが先に述べたような引力によって、語り手の配置を動かす循環的運動性を有しているためだ。喩えるなら、これは茫乎とただ横たわっているようにみえる大洋が、じつは一定の海流に規定されていることと同じである。流れが生まれたときに、それはただの無秩序ではいられなくなるのである。

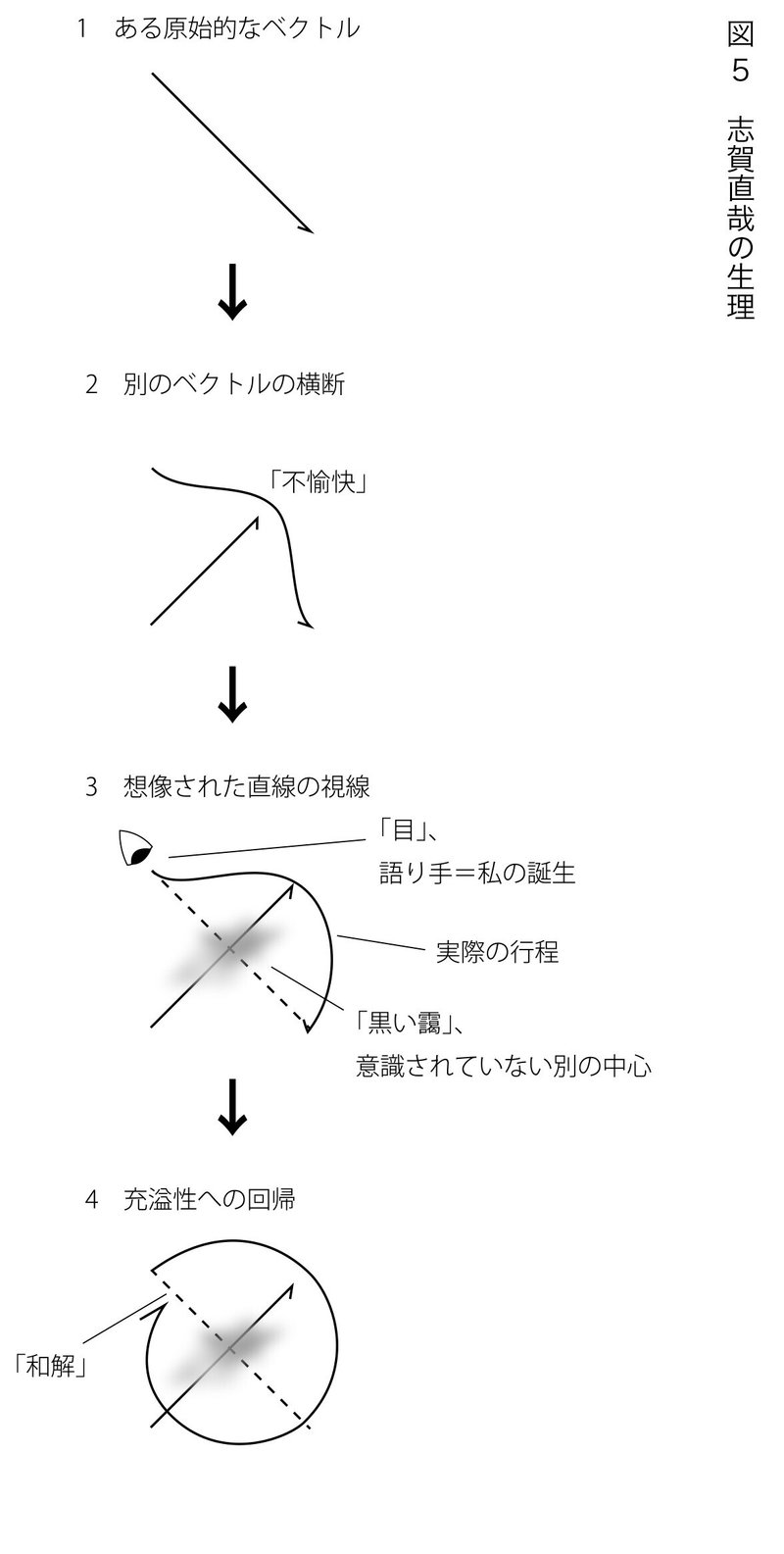

これまで引力と呼んでいたものは要するに押し流そうとする力であるとも考えられる。それは語り手がひとつの型の中で滞留することを許さないのだが、動きそのものが生じなければいけない理由というのは、それこそ実人生の人間の動きとは、まったく別なのである。それを次の図のように考えたい。

まず語り手は一定の主調を持つことで物語を始めなければならない。所与となるのは、敵対性とその配置だ。そして、また先に述べたように各動態は、その性質において不完全なものを持っている。そのために、ほかの領域によって、主調となる動態の不完全を補おうとするのだ。このとき主調(トニック)として見出された動態は、x軸かy軸のどちらかへ推移し、下属調(サブドミナント)へ移行する。仮に主調が「描く」であった場合、「歌う」「演じる」動態がこれに当たる。そして、それらを経て、主調の真逆にある属調(ドミナント)へ到達したとき、語り手の動態は、その不安定を最大にさせる。己の領分からもっとも遠かったためである。この時、語り手はドミナントから対局にあるトニックへ一気に回帰する。この「解決」によって、語り手の位置はぐるぐると領域を回るのだが、対他意識と対自意識が揺れ動く座標に示したとおり、もっとも重要な対角線の引力とは、このドミナントモーションによって生み出されるだろう。この座標はつねに対偶的要素を露呈する不安に駆られている。敵対性は二項性の力学をその対偶関係の複数化によって構造化したものなのである。たとえばカッシーラーはこう言っている。

言語史的な論拠もまた、空間動詞と空間名詞が並列して使われている個々の言語において、後者の方がより早く形成され、前者は比較的遅れて形成されるものだという見方を保証している。その際、運動の「向き」の違い、つまりある場所から際立ちの運動かこの場所へ向かう運動かの違いは、まず動詞の選び方やその動詞の内容上の意味によって表示される。次いでこれらの動詞がいっそう弱められた形で接尾辞として登場し、それが運動の種類や方向を示すようになるのである。アメリカ原住民の諸言語は、そのような接尾辞によって、運動がある特定の空間のなかで起こるか外で起こるか、とくに家のなかでか外でか、また海の上でか確固たる大地の一地帯上でか、空中でか水中でか、内陸から海岸の方へ向かってか海岸から内陸に向かってか、焚火の場所から家へ向かってかその逆の方向でか、等々を表現する。しかし、運動の出発点と目標点、その遂行の仕方や手段によって生ずるこれら実に多くの違いから、特に一つの特定の対立が際立ち、これが次第に表示の中心点になってゆく。運動についてのあらゆる表現のための自然的な、ある意味で「絶対的」な座標系は、言語にとっては明らかに語り手の場所と語りかけられる人の場所にある。(E・カッシーラー『シンボル形式の哲学〈Ⅰ〉言語』。太字引用者)

ここで気になるのは、「中心としての語り手」という概念だ。むろんカッシーラーにおいてそれは、主体から対象に向けて伸びる放射状の空間であり、これは西洋近代的主体の生成と齟齬をきたすものではない。しかしわれわれが措定した新しい座標はこれではダメなのだ。「語り手」はこの座標たる島の中を移動するのである。この動く座標というのをどう考えるかだ。この場合、「語り手」とは別の中心点が必要なのでなる。カッシーラーはホフマンの日本語論を援用し、日本語の「此方(こなた)」が話題の中心としての「彼」から展開して、語り手の「私=此方(こちら)」に転換することを自身の論理と迎合的に受け止めるが、いまここで必要なのはむしろ逆で、この「私」から、他称の人称代名詞としての「此方(こなた)」を摘出する論理に他ならない。このわれわれが回らされている別の中心。これを明らかにすることだ。さもないと、われわれがいま用いようとしている敵対性は、これまで述べたように似たもの同士で戦い尽くして、ひたすら円環を繰り返すだけなのである。われわれが小説の〈書くこと〉を利用して組織しようとしている敵対性を、この別の中心に向けて直撃させること。そのときこそ、われわれはこの無人島を、この列島を放棄する瞬間なのである。

理論的な説明ばかりでは埒が明かない。ここでわれわれは、この大洋の無人島を組織している、「火山」を検討の対象に据えてみよう。日本を代表する登山小説として私はひとまずここで、志賀直哉の『暗夜行路』と、武田泰淳の『富士』を挙げる。

志賀の小説はまさにロビンソン的漂流と父親との懸隔を描いた作品であるが、〈描く〉主調から〈説く〉属調へ貫かれたこの軸は、ロビンソンとは違う迂回を行う。デフォーの場合、労働の退屈と悔い改めを結びつけるのは、冒険の物語であった。つまり事の顚末を辿り、「敵」である野蛮人を倒していく活劇、その勇者として聞き手への親密さと共に演じられたパフォーマンスが、主軸としての〈敬虔さ〉を二重性(アイロニー)のうちに成り立たせるサブドミナントであった(1→3→4)。ところが、志賀の場合、この語りという自己自身との分裂を、ドミナントとしての説話へ至る道としては排除したのである。この詳細は大西巨人による批判があるが、つまり志賀は父との対決を創作として書くことについて、実人生上の差し支えがあるからと言って、長らくできなかった。そして、結果としてそれができないということそのものと、ゆくゆくの「和解」までを小説に書いたのである。志賀は語り手としての二重性に耐えられなかった。しかし、結果的にはロビンソンが悔い改めたように、彼も父と〈和解〉することになる。これを促したサブドミナントの正体は一体何だろうか。

なにしろ大山の阿弥陀堂で、時任謙作はひとつの超越化を果たしたと言えよう。しかし、ここにおける決定的な「無人」を考えないわけにはいかない。彼は自然を微視的に眺めながら(領域「1」)、一気に大きな世界認識へと絶対者的飛躍(領域「3」)をするのだ。

よく見ていると色々なものが総て面白かった。彼は阿弥陀堂の森で葉の真中に黒い小豆粒のような実を一つずつ載せている小さな灌木を見た。掌に大切そうにそれを一つ載せている様子が、彼には如何にも信心深く思われた。

人と人との下らぬ交渉で日々を浪費して来たような自身の過去を顧み、彼は更に広い世界が展けたように感じた。

彼は青空の下、高い所を悠々舞っている鳶の姿を仰ぎ、人間の考えた飛行機の醜さを思った。彼は三四年前自身の仕事に対する執着から海上を、海中を、空中を征服して行く人間の意志を讃美していたが、不知、全で反対な気持ちになっていた。人間が鳥のように飛び、魚のように水中を行くという事は果たして自然の意志だろうか。こういう無制限な人間の欲望がやがて何かの意味で人間を不幸に導くのではなかろうか。人智におもいあがっている人間は何時かその為め酷い罰を被る事があるのではなかろうかと思った。

(『暗夜行路』第四 十四)

志賀の小説はこうした細密な描写が普遍的観念へと壮大化する主調を持っているが、自然の描写が説話的人間の相対化へ開かれるというお決まりの進行をやるとき、自己自身の分裂をまったく表出しない「眼=己」の同一化があり、この〈見る〉ことに就く志賀を評するのは、小林秀雄がよく知られているだろう。ほかでもなく『暗夜行路』とは、この自分の本体である「眼」から身体を切り離そうとする事態を語った作品ではなかったか。それは幕引きに及んで謙作が見る夢だ。

謙作は半分覚めながら夢を見ていた。それは自分の足が二本胴体を離れ、足だけで、勝手にその辺を無闇に歩き廻り、うるさくて堪らない。眼にうるさいばかりでなく、早足でどんどん、どんどん、と地響をたてるので、八釜しくて堪らない。彼は二本の足を憎み、どうかして自分から遠くへ行かそうと努力した。…(略)…「遠く」というのは靄の中、―しかも黒い靄で、その中に追いやろうとするが、それは非常な努力だった。…(略)…どうしても、眼から、耳から、その足を消して了うことは出来なかった。

(第四 二十)

自然の対物描写の対照的点景が、ここでは自分の身体に加えられている。これはまさしく分裂を表すものだが、ところが、志賀の語り手はこれがどうしても叶わなかったわけだ。足を自分から切り離すことは出来ず、そしてただ暗闇を自分自身で歩いている。この抑圧された分裂。「暗夜行路」とはこれであるが、要は現に存在している場所とは違う場所から見ようとするこの想像的・認識的飛躍は、彼の筆触分割のような描写をして、遠ざかったときに違う色合いで見られるように描かれているだろう。それは手中に収まるものから、巨視的なもの、宇宙的なものへの長大なズームアウトである。この自己から神への跳躍に同一化する志賀のサブドミナントは、「眼=己」の親密さと「不愉快」な他者への敵対性、この〈歌う〉対蹠性によって突き進められる、ロマン的発露なのである。つまりこれはわれわれの図式では領域「2」にあたる。謙作は父との敵対性をこの〈歌う〉自分自身への親密さで乗り越える(1→2→4)。そして彼の改悟とはまさにそれゆえに、他者への親密さの喪失という形で表現されるのだろう。これは彼が足尾銅山鉱毒事件と幸徳秋水らの活動に関心を示しながらも、そこから退却していく動きに平仄を合わせる。「嘗つてそういう人間の無制限な欲望を讃美した彼の気持は何時かは滅亡すべき運命を持ったこの地球から殉死させずに人類を救出そうという無意識的な意志であると考えていた」が、いまはむしろそのために人類が滅びるならばそれでも構わないと考えるようになった。この変化は、大山の霊性に近づいたからだというべきだろうか。であれば、この「大山」のロマン主義的「機制=霊性」は、たとえば三木利英がいうようなダンテの『神曲』的キリストの問題とは異なるだろう。デフォーとはべつのルートを辿る志賀の改悟を、それを嗾けた別の中心を求めることで明らかにしなければならないのである。

つまり、「暗夜行路」とはこの得体の知れぬ抜け道、ロビンソンが通ったのとは違う、別の山道に他ならない。デフォーのそれが〈退屈〉だとすれば、志賀の〈不愉快〉とは、この物語という別の山道、つまり自己自身との分裂を強いられる別の道の存在を無意識のうちに認識していることにかかっている。むしろその力学がこの東洋の島を作っているのだ。志賀が通ったロマン的無人の道を作ったある中心とは、この外から差し込まれた別の軸によって生み出される運動性の歪み、それへの干渉で組織されたというべきだ。

ヨーロッパのほうから発見されている〈王〉=島の中心とは、その観測以前ではなく、まさにその観測の瞬間に、その観測行為そのものによって構築されたのだ。あるいはそれ以前にそのような小説の座標を可能にする中心はなかったのであり、日本近代文学というものもまた存在していない。志賀の「私」の「愉快―不愉快」という原始的な二項性は、保持されようとする自己への親密さであり、それによる視差だ。足と目が分離できないのは、ある意味彼が本体と違う場所を歩いているからである。目と裏腹に、本体はじっと睨みつけている「黒い靄」を迂回している。この迂回は皮肉にも彼に「非常な努力」を強いたが、志賀が目で追い続けているのは、自分の行く末などではなく、自分を中心に足を回らすことで見出された別の中心だ。これを志賀は「黒い靄」としか、呼びえなかったのである。

『暗夜行路』に、いまだ名指されてはいない、「語り手」とは別の中心がある可能性を見ることはできたが、これを今度は武田泰淳の『富士』にも確認したい。なぜこの作品を挙げるかと言えば、まさしく『暗夜行路』の『ロビンソン・クルーソー』に対応するごとく、『富士』が『シュザンヌと太平洋』に対応する軸で動くもう一つの類型だと考えられるからだ。

このテクストの主調は〈演じる〉動態にあるが、その特徴は、語り手の同一性がアヤシイということである。のっけから、「私は「リスは可愛い」と思わないように努めている」と言い、その言明が自分を良い人らしく見せるのを嫌うのだと表明しながら、やはりリスを可愛いと思っていることも漏らしてしまうし、ピンク色の殺鼠薬を「もっと古風に桃色と言いたい」(しかし、そう言わない)と言ったりする。この自己にアタッチした情念からつねに主体をずらしにかかる手法の異様さは勿論、この桃園という精神病院を、日本の『死の山』として描き直す遊戯性と不可分でない。まさにトーマス・マン的な移調をここに認めるべきなのだ。自己に「−(マイナス)」・他者に「+(プラス)」のこの主調「3」に始まり、他者への親密さをも失う「−・−」の〈説く〉動態「4」を経て、正反対の局、自己に「+」・他者に「−」の〈歌う〉動態をドミナントとして、主調へ回帰する(3→4→2)。これはマンの『死の山』においては、極限的な否定性の下で、むしろ自己自身の肯定へ回帰していくという運動性として表されたのと同様の進行を持っている。もちろんマンの場合は、最後の敵対的場面で、決闘に使われる拳銃が空に向けて撃たれるというその〈空砲的最後〉によって、「物語」の上演的主体へ回帰するのだが、私が『富士』で求めたいのは(その類型を確認して終わるだけではなく)、もしわれわれがこの新たな敵対性による小説の四象限を措定する場合に、語り手とは別の中心、その座標たる無人島の中心を武田はどう描き得たかということである。

一つには、美貌青年・一条実見が哲学少年・岡村誠にまくしたてる「ウォンナ」の許すべからざる「ニクの魅力」の中にある。その女の名を挙げたりしたら、「君はきっと恥ずかしがるだろう」という岡村にとっての「中心」とは、「哲学的殺意」と「生活的殺意」との二本立ててで惹きつけられる、外部に露呈した二本のナマ脚。それを持つ庭京子だった。

「それはよくない。よろしくないよ。君がもしも彼女のニクの中にウォンナを発見したとすれば、それはいけませんぞ。それだけはお止めなさい。もしもそんなことを思いこんでいるとすれば、君の大切にしている宇宙哲学はどうなるんですか。まどわされてはなりません。われら異常人の任務は、まどわされることではなくて、まどわすことなのです。まどわしてやりましょう。できますとも。まどわしてやることができる、それが、それだけが我らの生きがいじゃないですか。正常人のほしがる正常人向きの、正常きわまる美女、美夫人のニクタイ。それはすでに、我らによって徹底的に解剖され分析され、醜なるものとして決定ずみではありませんか。幻を追いはらえ。ちかよらせるな。そして我らの発見し発明し製造した幻を、彼女ら彼らにたっぷりと味わわせてやることです。負けてはいけない。かならず勝てるのだ。何より大切なのは必勝の信念をもやしつづけることです。負ケラレマセン勝ツマデハ。そうだ。大東亜戦争が開始されている。それだのに我らの大戦争が開始されないでいられるもんですか。…

(『富士』二章)

「異常人」による「正常人」に対する「大戦争」。それはわれわれが絶えず追いかけてきた敵対性の幻、発見し発明し製造された秘密兵器の起動であるが、これはどうやって機能させるべきだろうか。それは岡村、「君の沈黙、君の黙狂」にかかっているというのだが、岡村は自身の語りというのをまったく、作中展開しないのである。すると、岡村にとっての中心が庭京子であるとしても、一条にとっての空虚な中心というのは岡村であり、もはやこの「異常人」の組織は無数に分裂してしまいかねない。

これらがかちあうべき矛先である「正常人」とは、あるいは一条にとってはこの「座標=病院」の中心である院長であったが、さもなくばこれに追従すると揶揄される語り手の「私」でもあろう。それぞれの患者に接近するためには、語り手である「大島=私」を通じて試みられるしかないと表明するのは、一条の自覚的な側面だ。その事実を差し置いて、彼はこう言う。

「患者があるかぎり、病院は存在しなければならない。それが君たちの側の主張だな。だが、ぼくらに言わせれば、病院があるかぎり、患者が存在しなくちゃならないんだよ。精神病院は、はたして医師のモノなのか患者のモノなのか。病院を支配しているものは、医師の秩序なのか。患者の秩序なのか」

(三章)

ここで気づかれるべきなのは、その「二つの秩序」の〈内通〉の事実だ。「異常人」と「正常人」という二つの秩序を結んでいるのが一条と「私」という二人の語り手であることはいうまでもなく、この〈内通〉によってむしろ初めて、その二つの秩序が生じるということなのだ。一条は語り手の「私」を通じてしか、異常人の秩序世界というものを認知することさえできない。これこそまさに武田泰淳が「司馬遷」を通じて見出した「二つの中心」という構造である。

しかし、そうだとすれば、である。

私は、〈われわれの敵対性を語り手とは別の中心に直撃さす〉と言った。それは他でもなく、われわれ自体が所属している世界の消滅に他ならないのである。敵対性の喪失は、「私」の無であり、これまで述べてきた座標系の喪失、そして、その無人島からの「死」という「外」の方へ逃れ去ることだ。それを私は〈生き残り〉のために動くことが、他ならぬ〈自死〉であるという、無人島者の動態だと考えるのだが、いま「われわれ=文学」の主体は、何と〈内通〉しているだろうか。その内通している先を見出して、それを攻撃するとき、それはわれわれ自身の〈終わり=救い〉をも意味するのである。

「演技派」であると呼ばれる「私」と、自分は宮家であるという信念を持つ一条は、互いに「のりうつり」のような関係であることも示唆されるが、われわれの見出した座標の中においてそれは、〈演じる〉主体と〈歌う〉主体の引力と言えるだろう。すると、「ミヤ家」として信じられた自分の正当性こそが、すでに演技の二重性に憑依されているということであり、この攻撃はつまり〈統制=自殺〉、免疫的自己破壊なのである。院長室に投げ込まれた手紙は彼の最後の抵抗であったかもしれない。「患者ハ餓死シテイル自殺シテイル」「非国民、甘野院長に死刑を宣言する」と言いながら、彼はとうとう自身の「ミヤ」であるという自称を噓だと言って、この病院から失踪する。これはまるで一条の自死のように映るが、このシニカルで説話的な最後を経て、『富士』の世界は神話的回帰を行う。患者・大木戸の臨終に際してつぶやかれる「勇ましく進め」「おれは、まだ死んじゃいないよう」だ。それはまるでこの場に不在の一条の憑依であり、死の側に立ったときに初めて開始される、本当の戦争だ。それは「患者のうわごとというよりは、聖者の宣言」であり、中里おやじの「まるで餓え死にしたみたいだ」と夫人の前で言う滑稽な登場と共に演じられる、神聖な喜劇である。一条は一度は「噓」だと言った自分の宮家としての同一性を証明しようとする。御陵に潜入すると、殿下に『日本精神病院改革案』を渡し、「ヤボなことは、言いっこなし。あんたは今日、ある一人の宮様に面会したんだ」(太字引用者)と言い、固く握手し、青酸カリを飲む。一条は、敵対性の先で「正常人」によるもうひとつの中心との〈親密さ〉へ至るのだが、それはテクストを受け渡すという、「死」によるのである。それはひとつの生の外側で、死の側において、すべてを失った無人島の中で、些かも所有できていない自分の命を賭けようとするテロリズムなのだ。テクストは敵対性によって組織されるが、それはひとつの命懸けの〈親密さ〉へ至る、喜劇の道なのである。

最後に、一条が残した「私」への手紙を引用し、この試論に一度けじめをつけよう。

……ぼくの『日本精神病院改革案』を、君は読みたいかね。読まない方がいいよ。読めばきっと貧血して目まいがして吐気がして、要するに気持がわるくなるだけだからさ。ぼくは、生きていたのか生きていなかったのか、わからんような男だったな。だからこそ『宮様』になれたんだろう。たまたま精神病なるものが存在してくれたのは、ぼくにとって好都合だった。ソレを創り出してくれた君たちに感謝する。おかげでぼくは、二十三歳の今日まで憂鬱だったことは一回もなかった。あんまり自分ひとりだけ楽しむのは、もったいない話だ。憂鬱すぎる君たちに、わが心からなる挨拶を送ります……」

(十六章)

繰り返せば、一条のテロリズムとは、この吐気のするような、読まなくてもいいようなテクスト、ただそれだけだった。それは決して面白いものでも、まして「売れる」ようなモノでもない。小説の座標をめぐる、別の中心を探す旅はこうしてひとつの結末を迎える。たとえ不満があったとしても、私はこのテクストにおいて、そこへ突きつけられた〈吐気〉を、あるいは〈退屈〉よりも、あるいは〈不愉快〉よりも、あるいは〈気取り〉よりも、いっそう信じるべきものとして、すなわちこの文学という列島を出て行くために示すべき指針として受け止めている。

しかし、この一条が言う〈精神病〉なるもの。それに感謝したとしても、果たしてその「精神病院」は、彼を救ったのかどうかわからない。それはわれわれがなお、この生の側へ居るからである。案の定、語り手の「私」は糾弾を受けねばならなかった。「この病院を消滅させるのが、一条君の遺志だなんてことは、まちがいだよ」とふんぎりのつかない私に、中里里江と庭京子は「病院なんか、あろうとなかろうと、患者は患者なんだ」と言った。なるほど、この問いはもちろん宙吊りのままなのである。

*

私は武田泰淳のテクストにおける「精神病―精神病院」に、「文学的なもの―文学という場所」を重ねる。われわれはもはや場所としての「文学」を失おうとしている―あるいはもう失っている。果たしてそれで「患者」はいなくなるのだろうか。ともすると、テクスト主義者はそう言うかもしれない。テクストがなくなれば、その技術が生起する主体はなくなるのだと。なにしろ、他でもなく、私はこれまでその文学という場所を、この列島を放棄するために、その死と親密さへ向けて語りを進めてきたのである。

ただそれでもなお、そうしたことを私自身に促すのは、精神病院を失ってもなお、精神病者であるような己によると考えないわけにはいかない。それは目下のところ、文学者ではない「私」自身によって、また、このテクストの方針を任された架空の「組合」の書記長として―。

その責任において、その〈生き残り〉のための戦略的課題として本論は述べられている。率直に言って、いまわれわれの時代はすでにして戦争状態である。戦争を繰り返さない云々での議論は間抜けである。戦争は、すでにわれわれの時代に即した形で始まっているだろう。言論統制のオルタナティブ、総動員のリフレインをわれわれはすでに経験している。求めるべきはむしろすでに始まっている戦争の、いつともしれぬ終わりを想起すること。そして戦争状態とその形式において、いかに書くかということだ。小説の四象限とは、そのオリエンテーションである。

(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?