花とか野草とか食べていた私たち-ムラサキカタバミ

昨夜、お喋りしていて、気がついた。

同じ「草」という単語を使っても、みんなが同じものをイメージするわけではない。

いくら言葉で定義しても、実感をともなわなければ、言葉という音でしかないし、それぞれの脳内イメージで完結する。

特に、その人がどこで生まれ育ったかということで「草」の意味がちがってくる。

時折、相手の話していることに、実感を感じるひとがいる。自分の思い描いている草と私が思い描いている草がまるで違うものだとわかったひとがいた。

「あー、優子さんが言っている草は、芝生とかでなくて、丈のあるものですね。宮古島のね」。

そうそう、そうなのよ。

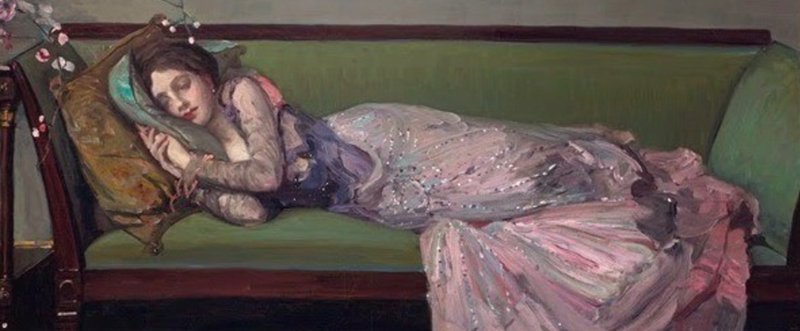

私は、雑草のうえで寝転ぶことの甘美さについて話していたのだ。子どもの頃の記憶。天然の緑のベッド。

特に朝露やスコールでぬれていて、適度な湿りがあるとき。

密集して繁茂して、小学校低学年の子どもの背丈よりちょっと低いくらいもの。

空気に色がついているような、緑の草いきれに包まれて、香りが立ち上ってくるとき。

そこにダイブするのだ。

せーの、でダイブだ。下はだいたい土なので、ケガなどしない。

ぷーきて(アホになって)右にゴロゴロ、左にゴロゴロ、回転する。

雑草や名もない花は、子どもの身体の重さに、ぺしゃんこになる。

私たちは草のなかで、しばし寝転ぶ。そして、お喋りしながら、そばの花を食べたり、野草を食べたりした。

草は数日もすれば、形状記憶合金のように戻って、同じような風景をつくる。同じような元気さで太陽に向かって、朝露をキラキラさせる。

根が強いってことは、そういうことなんだろう、と私は感じていたと思う。

それは、言葉でなくて、身体が感じたことだ。でも、島のフィロソフィーのような。

小学5年のとき、「好きな花を描きなさい」と言われて、そのよく食べた花を選んだ。名前が何かわからなかった。

実は、今日、調べて初めて知った。ムラサキカタバミ。

目をつぶれば、すぐにその花が目に浮かぶ。とても美味しそうな、命があふれでるような、そんな花。

きっと、私はまた名前も忘れてしまうだろう。

でも、あの草いきれ。青緑の匂い。

花の繊維の美しさ。

私たちはその生命力をたくさん食べて大きくなった。

私たちの島は、豊かだと感じていた、と思う。

その豊かさは、プライスレス、笑。

ネット上で見つけたムラサキカタバミ。

ちょっと驚きの記述。

>南アメリカ原産カタバミ科カタバミ属の植物で、江戸時代末期に観賞用として導入された。

頂いたお金は、宮古島の歴史と文化の活動をするために使いたいと思います。