本気でワンダーランドとか言ってんの?

「真冬になったら、その辺でホームレスが死んでんねん。朝、学校行こ思たら家の前でホームレスが倒れとって。とりあえず確認のために軽く蹴ってみたけど動かへんから、

『オカン、ホームレス死んでんで!』

言うたら、

『市役所に電話しとくから、早よ学校行け!』

って、オカンにケツ蹴られて……」

西成で生まれ育った友人が、ボソッと呟いた。

ただの雑談中。

呑んでる時に、鉄板ネタを披露してるわけでもなく。

こっちも、そこが「そういう場所」であることは知っているから、特に驚くでもなく。

*

二十代の頃、通天閣を舞台にした映画のエキストラをやった。

モブと言えども主役のすぐ近くに配置されていたため、精一杯「顔」の演技をした。

「君、いい表情するね〜。ちょっとセリフつけてみようか!」

なんてことはもちろん無く、公開された本編を観ても、後ろ姿が0.5秒ほど映っただけだった。

帰り道、僕は新今宮駅で電車を待っていた。

小腹が空いたのでサンドイッチを食べていたのだが、あまり美味しくなかった。

「どうしようかなぁ」と思っていると、ホームレスのおっちゃんがゴミ箱を漁っているのが目についた。

「おっちゃん、これ食べる?」

「え、いいんですか? ありがとうございます」

見た目とは裏腹な丁寧な口調に、やや驚く。

おっちゃんは、雑誌などを探しているようだった。

道端で100円とかで売るのだろう。

「なんか売れそうな本ありますか?」

おっちゃんの口調に合わせて、こちらも丁寧語になる。

「ありませんね。『大スポ』(東スポの大阪版)しか無いです。あなた『ジャンプ』持ってませんか?」

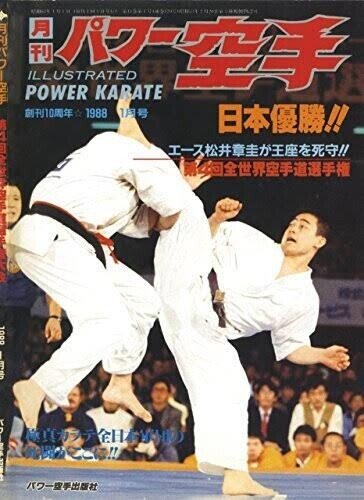

その時、僕のリュックに入っていた雑誌は、『月刊パワー空手』(かつて存在した極真空手の機関紙)だけだった。

「『パワー空手』ならありますけど……」

「なんですか、それ? 申し訳ないですが、売れませんね、その本は」

僕は傷ついた。

僕はこの日の撮影で阪本順治監督に見出されるはずだったのだが、思惑が外れた。

そして今、僕のバイブルだった『月刊パワー空手』をけなされている。

ふんだりけったりだ。

電車が来た。

「では帰ります。お元気で」

「はい。サンドイッチありがとうございました。次は『ジャンプ』をお願いします」

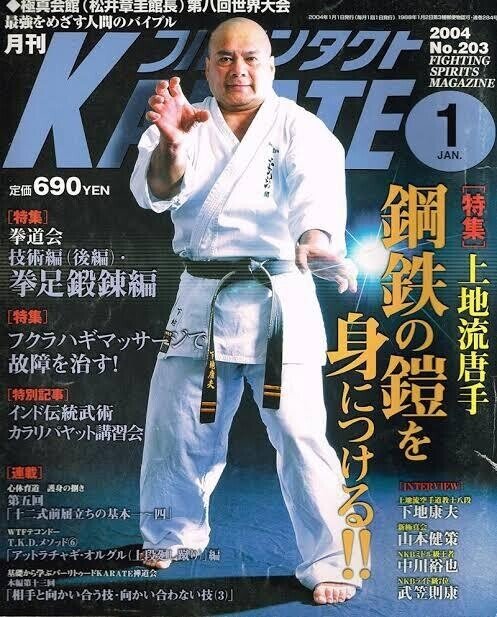

次は『月刊フルコンタクトKARATE』(こっちは、出版社が変わるも今も存命)を渡してやる。

この、やたら物腰が丁寧だったおっちゃんは、

服装はボロボロだったけど、顔付きや口調からは知性やプライドも感じられて、先生や教授だったかのような雰囲気を感じた。

そんな人に、「恵んでやるよ」って体で食べ物、それも食い残しを渡した自分を、恥じた。

この人が、どういう経緯でホームレスになったのかはわからない。

話し言葉に関西訛りは一切感じなかったので、どこかから流れて来て、西成に行き着いたのだと思われる。

もちろん二度と会うことは無かったけど、せめて、凍死して死体慣れした子供に蹴られていないことを、祈る。

*

当時の彼女がお嬢様育ちで、興味本位で「西成とか行ってみた〜い」とかのたまった。

「あそこは、大阪人やったら『あそこには近付いたらあかんぞ』って、オトンとかから教えられる所やねん。絶対後悔するで」

警告はしたけど、無邪気に行きたがっている。

仕方ないので連れて行った。

路上で寝てる人。

何語かわからん言語を喚きながら歩く人。

古希ぐらいはとっくに過ぎていそうな、厚化粧の立ちんぼ。

まともそうではあるけれど、カタギではなさそうな人。

そして、街の匂い。

ゴミと汗と垢と血と吐瀉物と糞尿と精液が混ざった匂い。

逃げ込んだ居酒屋での、他の客の刺青率の高さ。

すっかり怯えた彼女は、半泣きの顔で「帰りたい……」と言った。

「だから言わんこっちゃない」と店を出た。

店の前では、どういういきさつかわからんが、パンツいっちょの若者が、その筋っぽい人たち3人に土下座をしていた。

*

その界隈の活性化を狙ってなのか、こんなプロジェクトが推し進められているようだ。

地元の方が、このプロジェクトに賛成しているのか反対しているのかは知らない。

ただ、「貧困と荒廃を見世物にする」発想には、吐き気がする。

このホームページの至る所に、こんな但し書きがある。

トラブルの予感しかしない。

*

このプロジェクトのPR案件のnoteが、だいぶ炎上しているようだ。

筆者の女性とホームレスの男性の交流が、「ちょっとエモくていい話」みたいに書かれている。

筆者の方は、「プロ」として仕事を受けて、クライアントが満足するnoteを書いただけだ。

何も悪くない。

ただ、「圧倒的に一人で損を被っている」と思う。

「仕事」だから、消すことも出来ないし。

その方のnoteは好きだし、「こういう人が文章で世に出る人なんだろうな……」と、羨望の眼差しで見ていた。

だから、この「仕事」は受けて欲しくなかった。

該当のnoteのエッセイが、フィクションなのかノンフィクションなのか、その方の本意なのか不本意なのか。

その辺は僕にはわからないが。

大きなお世話だろうけども。

僕が好きなことをできているのは、全て嫁のおかげです。いただいたサポートは、嫁のお菓子代に使わせていただきます。