名鉄名古屋本線(名古屋~前後)の平日昼間のダイヤをどうにかしようぜ

名鉄では感染症による利用者減を受け、約1年前の2021年5月22日にダイヤ改正を実施しました。竹鼻線の岐阜直通の激減、土休日の津島線~豊明の準急の運転取りやめなどがありましたが、その中で特に影響が大きかったのが「平日昼間の一宮~豊川稲荷の急行(豊川急行)を運転取りやめ」というものです。

これにより、平日昼間の名古屋本線(名古屋~新安城)は、1時間あたり快特と特急が2本ずつ、急行が豊橋発着2本(本線急行)と西尾線直通2本(吉良急行)の4本、普通が4本の毎時12本ダイヤになりました。

この豊川急行の減便の影響をもろに受けたのが堀田・鳴海・前後の3駅です。名古屋基準の場合、知立以遠は快特・特急が先着しますので、急行が減って影響が大きいのはこの3駅+美合・本宿です。特に利用者が多いながらあまりにもひどいダイヤになってしまったのが前後です。

前後駅を例に見てみる

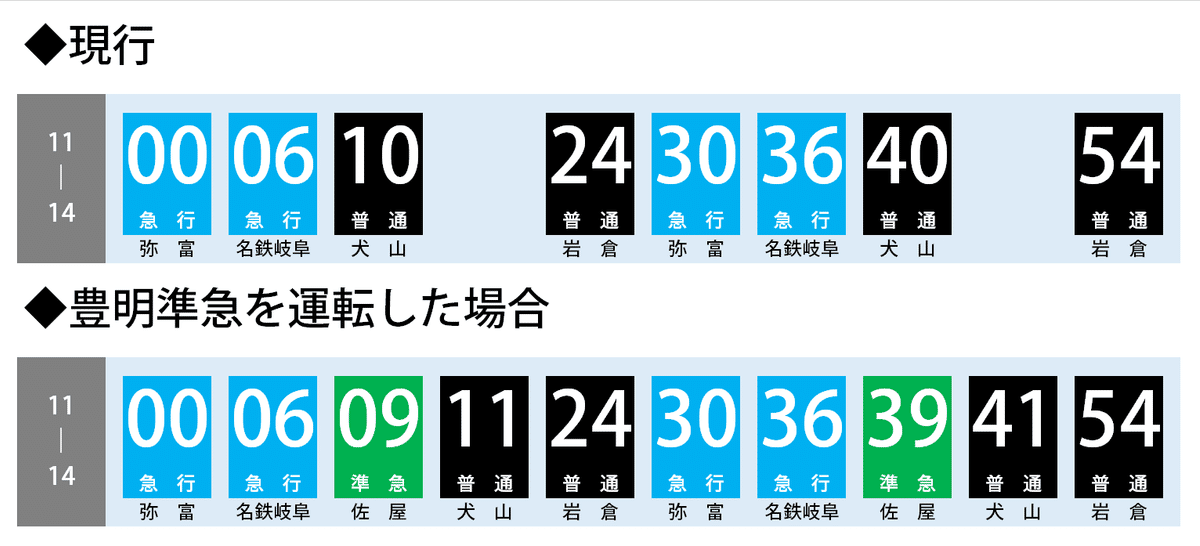

ダイヤ改正前後の前後駅の名古屋方面の時刻表です。改正前の時刻表は改正後の土休日の昼間と同じで、急行が最大14分開くダイヤになっています。本来、本線急行と豊川急行は約15分間隔ですが、この区間では待避駅の違いから間隔がずれていて、その間に吉良急行が入り込むことで利便性を確保しています。普通はどの列車も鳴海までの先着で、堀田以遠は次発の急行が速くなります。

しかし改正後は急行が最大24分も開くダイヤになってしまいました。10/40分の普通犬山行きを逃すとそもそも15分電車がやって来ず、ようやくやって来た普通岩倉行きは鳴海で00/30分発の急行弥富行きに追い越されるため、実質的に名古屋へ行く電車が20分やって来ないことになります。そして10/40分の普通は、なんと名古屋まで先着します。

どうしてこんな状態に?

このダイヤの問題点、それは本線急行と吉良急行だけが残っているということです。

簡単にまとめますと、本線急行と豊川急行がそれぞれ毎時2本ずつ、交互運転で15分間隔、西尾線直通の急行と豊明準急がそれぞれ毎時2本ずつ、交互運転で15分間隔、が本来のダイヤ形態なんです。名古屋駅の発車時刻を見れば一目瞭然で、本線急行が13/43分発、豊川急行が29/59分発。ほぼ15分間隔です。そして豊明準急が07/37分発(現在は平日の夕方以降のみ運転)、吉良急行が22/52分発。綺麗な15分間隔です。この両者のペアのうち、片方ずつを残し、片方ずつを減らしたからこうなってしまったわけです。

さらに深く見ていくと、理由は2つあります。

①急行の間隔調整を簡単に行えないから

昨今の情勢から、名鉄に限らず全国の事業者が減便に踏み切っていますが、大規模な運行形態の変更を伴う減便では、ほとんどの会社で列車間隔を調整し、不均等にならないようにしています(京阪など)。しかし、名鉄ではそういったことはありません。というか、しようと思っても簡単にはできません。なぜなら、平日昼間限定で減便しているからです。つまり、夕方以降と土休日は改正前のダイヤに戻るわけです。この4~5時間のためにダイヤの形をいったん崩して本数の埋め合わせや間隔調整を行い、また戻すというのは大変で、そう簡単に行えるものではありません。

また、名鉄としては、利用者が上向き次第、すぐに元の形に戻すつもりのようです。ダイヤ改正のプレスに「今後、旅客需要が回復局面にあると判断した場合は、柔軟にダイヤの再構築を図ってまいります。」とありますので、暫定的な減便措置であるということです。なので、わざわざダイヤの形は変えない、という方針なのでしょう。

②名鉄のダイヤ自体を変えることが大変だから

とはいえ、不便なものは不便なので、改善してもらいたい、と思っても、そう簡単にはいかないのが名鉄です。ご存じのように、名鉄名古屋駅というネックがありながらも、4方向から高頻度でやって来る列車をある程度等間隔で捌かなければならないのです。そのため、1つの列車を変えようと思ったら、付随して別の列車もいじり、その列車をいじるならそれに接続するさらに別の列車もいじり…となってくるわけです。

私自身、名鉄のダイヤが歯車のようなものだと考えています。名古屋本線の歯車、常滑線の歯車…といったようになっていて、それらが噛み合った状態になっているのです。

そもそもの話、減便前の名鉄のダイヤが現状のベストじゃないかなと思います。名鉄名古屋駅を基準に考えると、おおむねどこの方面も等間隔に運転されていて、多くの駅で15分間隔も確保されており、支線区直通もそこそこあり、となっているからです。2011年3月26日の改正からこの2021年5月22日の減便改正まで10年間ほぼ全くダイヤが変更されなかったというのが何よりの証拠でしょう。しかもこの減便改正は未曾有の感染症の影響を受けて、ですから、この影響がなければ現在も改正がなかった可能性もあります。それぐらいには完成形だったのかなと思います。

ただ、現在の減便ダイヤはその完成形となった歯車からいくつか歯を抜いた状態になっているので、非常に中途半端なんです。減便になって、歯が少ない歯車を用意して組み直してるのであればまだいいんです。しかしながら名鉄はそうなっていません。容易に減便を戻すことができるということは、その分が歯抜けになっているわけなので、そりゃ不便なんですよ。

かといって、減便ダイヤとして新たに歯車を組み直すのは前述したように各線区の路線を名古屋駅に順番に集めて捌いていく名鉄では大変なんです。だからこんな歯抜け減便ダイヤになっちゃってるんですね。

改善案を考えてみよう

では改善することが不可能なのか、といえば、そうではありません。できる限り最低限の変更をかけて、最大限乗りやすいダイヤにすればいいわけです。その案をいくつか見ていきましょう。

①豊川急行を部分的にでも復活

これが一番簡単な解決策です。歯抜けになっているうち、最も影響が出ている豊川急行を復活させれば、不均等なダイヤになることもなくなります。

全区間運転させるのがいいのはもちろんですが、やはり利用者減少があり削れるところは削りたいという方針のようですし、区間を短縮して運転、という形がいい辺りだと思います。

さてその区間ですが、個人的に必須だと思うのは名古屋~前後です。この区間は豊川急行の減便をバンバンに受けているからです。一宮と国府宮、知立~東岡崎は快特や特急がある程度の本数を確保していますし、須ケ口は常滑線の普通電車が補完として運転されています。新清洲は特に救済がありませんが、利用者数で見れば前後の1/3程度ですし、須ケ口からの常滑線普通の恩恵もある程度受けられます。まぁでもできれば新清洲も区間に収めたいとなると、一宮~豊明が最短の運転区間になります。鳴海と前後の救済であればこれで十分でしょう。郊外同士の移動のために東岡崎まで伸ばしてもいいですが、東岡崎は普通電車の入れ換えで構内が埋まっており、さらに折り返しを新設することは現実的ではないかと思います。

それと、ここまで全く触れていない山越え区間の東岡崎~国府・豊川稲荷ですが、これに関しては残念ながら現状の本数でも十分かなと思っています。ただし、豊川線に関しては毎時2本はちょっと少ないので、不均等でもいいので国府で特急と連絡する普通と急行と連絡する普通で毎時4本にしてほしいところではあります。でも、名古屋直通を確保するまでではないかと思いますね。特に東岡崎~国府は、豊橋発着の旅客が大半なため快特や特急による通過利用が多いですし、美合はまだしも本宿は急行を毎時4本確保する必要があるほどの利用者数ではないんですよね。

となるとやはり一宮~豊明になります。この区間だけでも豊川急行を復活させれば、新清洲・鳴海・前後の利便性は十分あると思います。準急停車駅の豊明が終点というのが引っ掛かるかもしれませんが、日中に豊明準急がなく折り返し用の1・2番線が空いていること、折り返し時間に余裕があること(豊明25/55分頃着→折り返し13/43分頃発)、知立以遠は快特・特急がある上に東岡崎まで折り返し可能駅がないことなどが挙げられるため、豊明折り返しが適切なラインかなぁと思います(ただし既存ダイヤそのままでは豊明入線時に下り列車と交差支障が起こる可能性が高いです)。

②豊明準急を平日昼間も運転する

記事を公開してから思い付きました。①のように豊川急行を一宮~豊明で運転するなら、いっそのこと豊明準急の方を復活させるというのもひとつの手です。この場合、新清洲については救済がありませんが、逆に有松や中京競馬場前にはプラスになります。

スジは当然夕方以降にある豊明準急そのままでいいのでダイヤをいじる必要はありませんし、利用者の多い区間だけピンポイントで救済ができます。

ただ大きな問題が1つ。豊明準急は名古屋~前後で一切普通を追い越しません。上りは名古屋を普通の直前に発車し前後で前の普通に追い付き、下りは前後で普通を追い越したあと、名古屋で前の普通の続行になります。そのため、普通の半数が名古屋~前後を先着する状況は変わりません。

前後駅の下り時刻表で見ればわかりやすいです。結局10/40分の普通と24/54分の普通の間に優等がないのが問題なんですが、豊明準急はその間に走る優等ではないんですね。正直なところ、上りは本線急行の数分前、下りは本線急行の数分後を走るだけなので、不等間隔を調整するには不向きな列車と言えます。やはり、間隔を考えれば一宮急行の部分復活の方が利便性は向上するでしょうね。

そして、①も②も増便という形になりますので、車両や乗務員をやりくりする必要があります。では、本数そのままで利便性だけ向上させられないか。そこで次です。

③西尾線直通の急行を平日昼間だけ豊川急行のスジに入れる

これです。これを検証したいがためにこの記事を仕立てました。豊橋発着の本線急行は豊橋付近での制約が多く、容易に時刻変更ができませんので、西尾線直通の方を動かしてみようというものです。

まずは簡単に両者の時刻を比較します。上りと下り、12時台の時刻を入れてみました。

両者の違いとしては以下の点が挙げられます。

①一宮急行は鳴海(上り)または堀田(下り)で特急を待避するのに対し吉良急行は名古屋~新安城間は無待避

②一宮急行は全区間急行なのに対し吉良急行は津島線~名古屋/神宮前は普通

③一宮急行は二ツ杁・有松に特別停車するのに対し吉良急行は豊明に特別停車(但し一宮急行の特別停車は豊明準急の運行していない時間のみ)

普通電車への接続など、細かい点を挙げればキリがありませんが、ざっくりとした違いはこんな感じです。本線急行のように120km/h対応車が必要であるなどの制約はありませんし、そもそも両者とも日中は基本4両で共通しています。

その上で、吉良急行を一宮急行の時間に入れてみましょう。津島線と西尾線の時間も仮定します。

まず、津島線区間は須ケ口折り返しの普通の時間に運転すれば須ケ口から豊川急行のスジに乗せられますので、特に新たにスジを引く必要はありません。須ケ口折り返しの普通と入れ替えればいいだけです。

これが現行ダイヤの豊川急行運転時間帯の津島線関連の時刻表です。上りも下りも須ケ口で豊川急行と津島線普通が3分で接続しているのがわかります。なので、これをただ繋げればいいだけなんですね。

そして、名古屋本線区間では、現状の吉良急行が須ケ口~名古屋/神宮前が普通であるため、それを踏襲するとします。そうしないと新川橋や西枇杷島には全く列車が来なくなってしまいますし。須ケ口~神宮前の普通の所要時間は無待避で18~20分。二ツ杁停車の急行(つまり準急)は同区間を15~16分で走るため、3分ほど遅くなります。この3分という数字をどこで補うか。そうです、先ほど出てきた須ケ口での接続に使っている時間を削るわけです。

このように綺麗に収まります。津島線は須ケ口での接続を考え、本線急行と豊川急行の15分間隔をベースにダイヤが組まれているので、豊川急行のスジとつなげるのは簡単なんです。

ただし、残念ながら二ツ杁は本数が半減します。現行では豊川急行のない時間帯は津島線普通を常滑線普通と連続させて名古屋~須ケ口の本数を補っていますが、吉良急行を消した上でその津島線普通を豊川急行に繋ぐのでどうにもできません。名古屋~須ケ口は毎時2本の急行と毎時2本の普通、というとってもシンプルな形になります。

そしてやはり問題となるのが西尾線区間の時間調整になります。名古屋本線や津島線と違い、西尾線は単線のため、そう簡単に時刻を動かすことはできません。ではその西尾線内の時刻調整案を考えていきます。

①西尾線内を普通に変更、西尾発着として運転し、吉良吉田発着の急行を線内折り返しとする

これは現在のダイヤをほぼ全く動かさないパターンです。現在の西尾線は名古屋直通の急行が吉良吉田まで毎時2本、新安城~西尾の普通が毎時2本のダイヤ構成となっています。

これが西尾線のダイヤパターンです。新安城の発車時刻を見ると、07/37分が普通、22/52分発が急行となっています。先に挙げた比較画像を見ると、豊川急行の新安城着は01/31分となり、6分の停車でそのまま普通西尾行きのスジに乗せられます。下りについても、普通は新安城に02/32分着ですので、06/36分発の豊川急行のスジに乗せられます。

つまり、吉良吉田までの急行は新安城折り返しで運転するということです。下りの急行は新安城に18/48分着で、上りは22/52分発。4分折り返しで可能なわけです。

表に起こすとこのようになります。現行ダイヤほぼそのままですので、西尾線内は行先が変わるだけで他は一切変わりませんし、蒲郡線のダイヤに手を付ける必要もないわけです。

ただし問題点も多いです。1つ目に、福地~吉良吉田の利便性低下となること。急行通過駅であった北安城・碧海古井・堀内公園・西尾口に関しては逆に名古屋直通ができるため利便性向上になりますが、末端部は逆に新安城乗り換えとなり利便性が下がります。吉良吉田への利便性が下がるということは、つまり蒲郡線への利便性も同様に低下するというわけです。

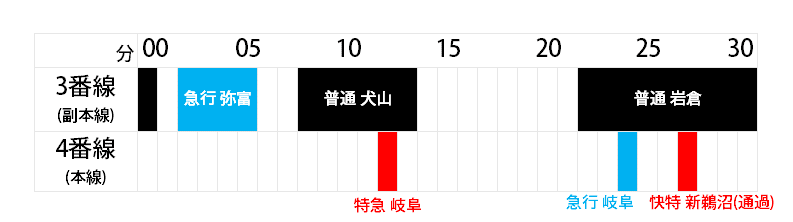

2つ目の問題点。新安城での6分停車が、他の列車を支障するということです。上り方面は問題ありません。日中は西尾方面の急行のみ使用する2番線で停車させればいいので、こちらは大丈夫なんですが、問題は下りです。現在の急行弥富行きは3番線に入っています。この3番線は、名古屋本線下り方面の副本線となっていて、普通が待避のためにも使用しているんです。

現在のダイヤでは勿論ですがこのように普通がいない時間に発着しているのでいいんですが、この案の場合、02/32分から06/36分まで4分停車することになりますので、新安城に04/34分着で13/43分発の普通犬山行きと完全に被ります。というのも当然の話、豊川急行はこの駅で緩急接続を行っているので、そりゃあ普通がいますよね、ということです。そして西尾線から名古屋本線へ出発できるのは先ほど挙げた2番線とこの3番線のみ。

こちらについては一応解決策があります。1つは番線変更をかける。普通を本線の4番線に入れ、この急行を3番線に入れるというものです。しかしこれは非現実的です。続行に特急がいるからです。普通はこの駅で特急も待避していますので、特急をも副本線の3番線に入れることになります。

さすがにそれは違うでしょう。ではどうするかといえば、普通の新安城着を遅らせればいいんです。現在東岡崎発の下り普通は12/24/42/54分発で、このうち24/54分発がここで出てくる犬山行きです。これを12/27/42/57分発と均等な15分間隔へと調整し、新安城着を3~4分遅らせるというわけです。

こうすると、04/34分着の普通犬山行きは08/38分着になります。そして急行の発車は06/36分。2分あれば閉塞的にもどうにかなるでしょう。

他にも、この時間帯だけ普通を矢作橋待避に変更することでも3番線を空けることができますが、これもこれで本線の利便性を下げるので少し難しそうです。

②西尾線内の普通と急行の時刻を逆転させる

これも極力手を加えない案ですが、①よりかは複雑になります。

まずこれが現在の西尾線全駅の時刻表です。単線なので列車交換の場所が重要になります。急行同士は米津と上横須賀で、普通同士は桜井~南桜井の複線区間で、急行と普通は南安城と西尾ですれ違っています。これを交換場所を考慮した上で、西尾以北のみ両者の種別を逆転させます。

深夜に1時間調整を重ねた案がこれです。西尾以南は蒲郡線の兼ね合いがあるので時刻を変更せずに、交換場所を考えたうえでさらに新安城3番線で普通に支障しない時刻に到着できるように考慮したものです。行き違い場所は色分けしてあります。一見綺麗なダイヤですが、所々ボロが出ています。

全体としてでは、①と同じように西尾以南が名古屋直通消滅という点がデメリットです。また、①とは異なり、急行通過駅も特に変わりません。また、日中時間帯だけ時刻がずれるという分かりにくい状況にはなってしまいます。

次は各列車を順に見ていきましょう。まずは上り普通。新安城15/45分着の急行豊橋行きからの連絡ができないという点、そしてなんと米津で8分も停車するという完全なしわ寄せがいっています。どうにか西尾まで逃がしたとしても同じです。西尾以南の時刻を変更できない以上はどうしてもこうなってしまいました。

上り急行は割と綺麗なダイヤだと思います。途中駅での長い停車もなく、西尾での折り返し時間にも余裕があります。

下り普通もすっきりしています。新安城で2分とはいえ急行岐阜行きにも連絡できています。

そして下り急行。西尾発車時に上り普通と支障するので1番線折り返しになるかと思います。新安城は01/31分着となっていますが、一応3番線は空いています。ただし普通が発車した1分後なのでちょっと閉塞的に厳しいかもしれません。

まぁもっとうまく調整する方法はありそうですが、一応不可能ではない、ということがお分かりいただけたかと思います。ただし、平日の夕方以降、現行パターンへの移行の際には車両運用とダイヤを考慮する必要があるので、そこも難点かなと思います。

③新安城駅を改良し1番線を名古屋本線と接続する

根本的な話、1番のネックはやはり下り急行の3番線縛りです。それを解決する方法をダイヤの調整以外から考えるとこういうことを思いつきました。現在西尾線からしか入線できない1番線を名古屋本線の知立方と接続し、1番線から名古屋方面へ発車できるようにする、という案です。なかなか非現実的そうですが、そうでもないんじゃないかなと個人的には思っています。

最も下側、つまり南側が1番線です。ロータリーの上側に何か建物が支障していますが、これは以前の新安城駅の地下通路で、現在は橋上化に伴い撤去されています。

西尾線について長年取り上げられているサイトから画像を引用させていただきました。このように、車止めの奥がすっきりしていることが分かります。奥に見える青い屋根の建物は名鉄協商パーキング(自転車専用)ですので、自社の敷地です。なので、ホームの名古屋方を削って先細らせたり、名鉄協商のパーキングを移設したりする必要はありますが、十分に敷設可能な範囲じゃないかなと思います。

1番線が名古屋方面と接続されるとどうなるか。①で長々と書いた普通犬山行きの時刻変更云々がすべて必要なくなります。3番線に入らずとも名古屋方面へ出発できるので、1番線で時間調整すればいいわけですから、名古屋本線は現行ダイヤそのまま、西尾線内は普通と急行を入れ替えるというだけでよくなります。つまり西尾線→名古屋方面の3番線縛りがなくなるということですから、①も②ももっとよりよい案にできるわけです。

それ以外にもいろいろと可能性が広がります。名古屋方面からの新安城止まりを到着・折り返しさせることもできますし、3番線で普通が待避している横を1番線から西尾線発の急行が先発、なんてのも可能になります。

まぁ結構な設備投資が必要になりますし、工事が必要なのですぐに実現できるものではないのですが、朝ラッシュなどでも十分使いようがあると思いますし、現実的な選択肢だと思いますね。

④蒲郡線も含めてパターンを変更

3番線問題に次いでネックなのが吉良吉田での蒲郡線接続です。現在のダイヤは急行が吉良吉田に到着→蒲郡行き接続→蒲郡行き発車→隣駅(三河鳥羽)で蒲郡行きと離合した吉良吉田行きが到着→急行接続→急行発車→隣駅(上横須賀)で離合→吉良吉田到着…という流れになっていて、うまくかみ合っています。これを崩してしまうと、吉良吉田で無駄な待ち時間が発生してしまうので望ましくありません。①や②で西尾以南の時刻を一切触らなかったのはこのためです。では逆に蒲郡線の時刻も一緒に変えちゃえばいいんじゃない?ということです。

ただし、これは非現実的です。あまりにもいじる範囲が広くなりすぎますし、平日昼間だけ変えるにしては面倒すぎます。夕方以降は現パターンに戻す必要がありますし、それを蒲郡線まで巻き込んでやるのは違うと思います。そしてなにより、極力ダイヤに手を加えずに、という名鉄の方針と相反しますしね。そこまでして鳴海や前後の利便性を重視すべきか、となるとそうはならないでしょう。

まとめると

あまりにも長く書きすぎてまとめがめんどくさくなってしまいましたので手短に。名古屋~前後の利便性向上において最も望ましいのはやはり豊川急行が復活することです。豊明準急など別のスジでは代用ができないので、結局のところ豊川急行を走らせるか、吉良急行を豊川急行のスジに入れるか、になってしまいます。特に吉良急行の時間調整は既存本数のまま利便性を改善できるので十分現実的な選択肢ではないでしょうか。現状の急行6分続行からの24分開き、前後から名古屋まで普通が先着はあまりにも不便すぎる。というわけで名鉄さん、ぜひ検討してくれませんか、というお話でした。