雲粒、雨粒に関する第56回試験過去問 問4とエマグラム 12/07

第56回気象予報士試験

問4

雲の中の水滴の成長について述べた次の文(a)~(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを.下記の①~⑤の中から1つ選べ。

(a)水蒸気の凝結による水滴の成長過程では,水滴の半径が小さいほど単位時間の半径の増加率は大きい。

(b)水滴同士が衝突・併合して成長する過程では,一般に水滴が大きく成長するにつれて単位時間の半径の増加率は小さくなる。

(c)暖かい雨の形成過程における水蒸気の凝結と水滴同士の衝突・併合による水滴の成長はともに遅く,水滴が成長して降水がはじまるまでに1時間以上かかる。

(d)積乱雲の中では強い鉛直流の中で短時間のうちに水滴が大きく成長し,水滴の直径が 10mm を超えることがある。

この問題は水蒸気が雲になって浮かんでいるところからの問題です。

雲粒が成長していき雨となり落ちていくところを問題にしています。

まず空気の中には水蒸気が含まれているわけですが、この水蒸気が雲粒になり雨となるまでの過程があります。

細かいことは飛ばしますが、

雲が空に(空気中に)浮かんでいます、

これは湿度のある空気が暖められて上空に上がり冷やされ水蒸気が凝結されて出来た水滴(雲粒)です。

この雲粒は出来ては消え、出来ては消えと繰り返されて浮かんでいます。

それが雨となるには、雲粒が成長して雨粒になる過程があります。

雲粒の半径0.01mmとは小さな小さなものです。それらがぶつかってできる大きさは、最初は大きくなるスピードが速いですが、成長して0.1mmと10倍くらい大きくなると、そこに小さな雲粒がぶつかっても成長する大きさというものは遅くなります。

ですから、

(a)のように、水滴の小さいときは半径の増加率は早いので

正

(b)のように、水滴が大きくなると時間大きくなるは遅くなるので

誤

(c)にでてくる

暖かい雨とは

一般に雲なかの温度がどこも0℃より高く氷粒を含んでないような雲を暖かい雲という、そのような雲からでも雨はよく降る。これを暖かい雨といい、熱帯地方でよく降る、

しかも雲が発生してから30分か1時間後には降り出す、つまり凝結過程による雲粒の成長は雨粒をつくるには遅すぎる。

(凝結過程による雲粒の成長より抜粋)

また、上空の雲のなかで成長したあられや雪片などは、氷点より温度が高い空気中を落下してくる途中で融解し、雨として地上に降ってくる。中緯度地帯に位置する我が国では、降る雨の80%はこのような冷たい雨であるといわれている。

(P98より抜粋)

ゆえに

(c)は誤

(d)は

代表的な雨粒の大きさは半径約1mmで落下速度は1秒あたり650cm(6.5m)程度です。シャープペンシルの芯の半径が0.25mm(直径0.5mm)なので、雨粒は約4倍。

雨粒は大きくても2.5~3mmの相当半径までしか成長できません。

水滴が大きくなると落下速度も大きくなり、落下する水滴が受ける空気抵抗が大きくなるとともに、水滴上部の渦が原因で水滴はおまんじゅうのような形になります。

相当半径が約2.5~3mmを超えると水滴はバッグの持ち手のような形になり、小さい水滴へと分裂する確率が高くなります。

そんなわけで、

(d)は誤

気象庁HPより雲粒、雨粒について調べます。

積乱雲の発生・発達について(大気の状態を知るには) セントレアでは、7 月の 2 日と 12 日、および 18 日に空港の周辺 10~20km で雷を観測しま した。7 月から 9 月はセントレアで雷が発生しやすい時期であり、雷を伴う積乱雲発生の可能 性を予測するため、予報の現場では大気の状態を知る資料の一つとして、エマグラムを活用し ています。今月は、その見方について解説をします。 ・はじめに 一般に雲が発生するためには、下層の湿った空気が上昇して温度が低下し、空気中の水蒸気 が凝結して小さな水滴や氷の粒(氷晶)が作られることが必要です。湿った空気が高い高度ま で激く上昇することで対流雲が発達し、積乱雲にまで至ると雷を伴うようになります。 対流雲が発達して積乱雲になる可能性があるかどうか、すなわち大気の状態が不安定かどう かを知るには、上空の気温や露点温度と気圧(高度)との関係を示した図(断熱図)を用いる と便利です。これをエマグラム(EMAGRAM:energy per unit mass diagram)と呼んでいます。 なお、露点温度とは、空気が冷やされてその中に含まれる水蒸気が水滴になるときの温度を いいます。 ・エマグラムを使って大 気の状態を調べる 第 1 図は、積乱雲発生 についてのエマグラム によるイメージ図です。 横軸は温度、縦軸は高度 を表しています。 図中の青色の実線は、 大気の鉛直方向におけ る気温の高度分布を示 しています。この大気は、 どこからも力が働かず 全体がそのまま静止し ているならば安定な状 態を保っていると仮定 しています。図中の赤色 の矢印は、空気塊を鉛直 上方へ持ち上げたとき に、その温度が高度とと もにどの様に変化して いくかを示しています。 ここでは、小さな体積を持つ空気の塊(以下、空気塊)を断熱的に(周囲との熱のやりとり なしに)上空へ持ち上げると、それがどのような変化をするかという視点で、第 1 図を用いな がら、ある地点での大気の状態を図中①から③の順に見ていきます。 なお、ここでいう「大気の状態が不安定」とは、もし空気塊が何らかの理由で持ち上げられ ると、浮力を受けて自ら上昇することが起こり得る状態を指します。

エマグラムの見方

図1のように上空の気温や露点温度と気圧の関係を示したグラフをエマグラムといいます。横軸は気温、縦軸は気圧であり、図の上へ行くほど(気圧が低いほど)高度が高くなります。

エマグラムには大気の安定度を評価する際に目安となる乾燥断熱線、湿潤断熱線、等混合比線というガイド線が予め引かれています。乾燥断熱線は乾燥した空気の、また湿潤断熱線は水蒸気で飽和した空気塊の温度と気圧の関係を示したもので、等混合比線は空気に含まれる水蒸気の重さと水蒸気を除いた空気の重さの比が等しい点を結んだ線です。これらの線と実際に観測されたデータをプロットしたものとを比べることにより、大気の状態が安定かどうかを調べることができます。

図1の赤の細線で示した乾燥断熱線は、観測地点の地表付近の空気を仮想的に持ち上げたときの温度変化を表したもので、これを観測値(赤の太線)と比べることにより、 大気の安定度を評価することができます。

地表での気温の観測値を通る赤の細線で示した空気と赤の太線①で示した空気を同じ高さで比べたとき、赤の太線①で示した観測値の方が高い気温を示していることがわかります。 これは、何らかの要因で上昇気流が発生して地表付近の空気が持ち上げられたとき、持ち上げた空気の気温の方が低いことを意味しています。 周囲よりも冷たい(密度が高い)空気は重いので、上昇流が発達することはありません。このような状況を、「大気の状態は安定である」といいます。

エマグラム上での安定性の評価は図2で示されます。観測値が赤線の乾燥断熱線よりも下側にある(持ち上げられた空気塊が周囲よりも暖かい)ときには 空気塊はさらに浮力を得て上昇流が発達します。これを「大気は不安定である」といい、このような場所では積乱雲などの激しい降水を伴う現象が発生しやすくなります。 一方、空気塊が湿っている場合は、大気の安定性は湿潤断熱線との関係になります。空気が乾いているときに比べて、空気が湿っていると大気の状態は不安定になりやすくなります。

このようにエマグラムにも天気予報でよく出てくる言葉、「大気が不安定」

というのは、、

「大気の状態が不安定」とは、上空に冷たい空気があり、地上には温められた空気の層がある状態です。

温かい空気は上へと昇り、冷たい空気は下へと降りようとするため対流が起きやすくなります。

地上付近の空気が湿っているときは、さらに大気の状態が不安定となり、積乱雲が発達しやすくなります。

夏におこりやすく集中豪雨の原因になります。

では冬は

「冬は大陸から寒気が入り、、、」

筋状の雲がみられ日本海側で大雪になる。

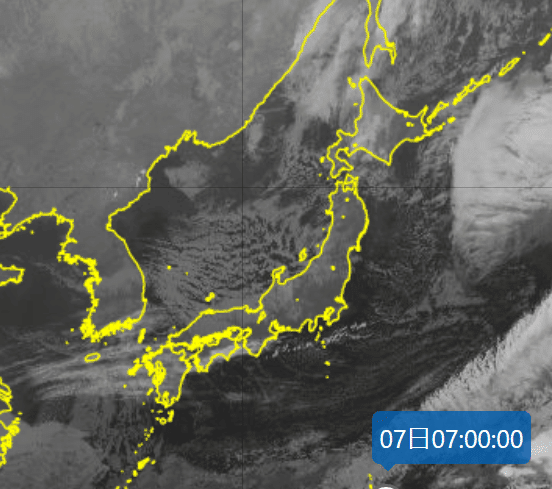

筋状雲

衛星画像で、Cu(積雲)やCg(雄大積雲)で構成された多数の雲列が平行に並ぶパターンを「筋状雲」と呼ぶ。概ね下層風に平行な走向を持ち、雲頂高度はほぼ一定である。雲層内での風向の鉛直シアは小さいが、オープンセルやクローズドセルに比べ風速の鉛直シアは大きく、図1のように下層風の鉛直シアに平行なロール状の雲(雲列や雲バンド)が形成される。この図では、ロール状の対流における空気塊の螺旋運動が示され、対流雲は上昇気流域の上部に形成されることを表す。

図2は、2016年2月11日00UTCの可視バンドによるTrueColor画像で、雲パターンSが筋状雲であり、オープンセルに比べ地衡風が強い領域である。

おはようございます。

上のひまわり画像、日本海には筋状の雲がみえます。大陸から冷たい空気がやってきてるのでしょうが、雲の出始めが大陸海岸からから離れてきているので冷たさは落ち着いてきているんだと思います。

よく眠られましたか?

,

こちら寒い朝で曇っています。

先月の中旬以降どうもやる気がなくnoteもあまり読まない日がありました。

体調悪いわけではないのですが、、

特に無理もしてないのに、なんかなぁです。

いや、今日もこれからもいい日にしましょう。

good time!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?