2022年2月の記事一覧

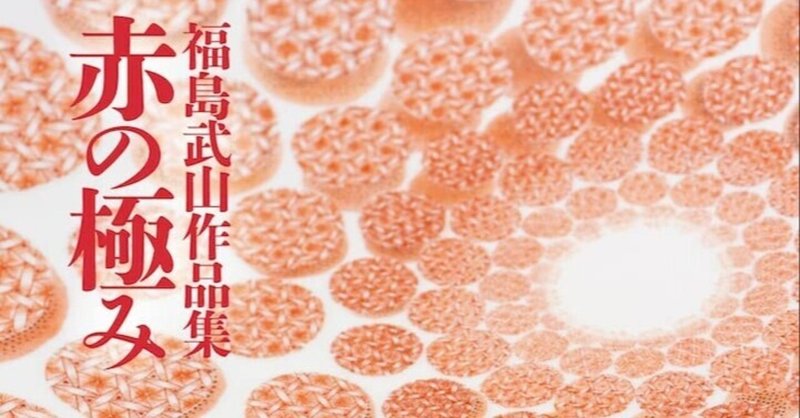

【美術ブックリスト】 ローラ・ペリーマン著、服部こまこ訳『カラーバイブル 世界のアート&デザインに学ぶ色彩の歴史と実例100』

100種類もの色彩の世界を案内するガイドブック。それぞれの色の発祥と歴史を解説した上で、現在のその色の意味や魅力を綴る。 例えば、バーミリオン(朱色)は、硫化水銀を主成分とする無機顔料であり、「辰砂」という天然顔料が起源で、古代ローマでは化粧に使われ、勝利した軍人が凱旋するときに顔にペイントし、中国では朱漆、インドでは新婦の額につける「既婚の印」である。現代ではデザイナーのクリスチャン・ルブタンの赤い靴底に使われている、など。そして図版はアートでの用例として、モンドリアンの