『老アントニオのお話し』続編#2 第1部ボタン・サパタ

第1部 ボタン・サパタ 目次

(1994年2月~1995年10月)

1 われわれの長い苦悩の夜はどこから生まれたのか(1994/2/14)

2 人々の意志に基づいて統治する (1994/2/27)

3 ボタン・サパタ(1994/4/11)

4 人間の創造(1994/5/31)

5 降伏という言葉はない(1994/6/12)

6 ライオンは見つめて殺す(1994/8/26)

7 太陽と月のお話(1994/9/22)

8 夜と星のお話(1994/10/6)

9 色のお話(1994/11/1)

10 雲と雨のお話(1994/11/4)

11 質問のお話(1994/12/13)

12 言葉のお話(1994/12/31)

13 大きな敵を選ぶこと(1995/5/11)

14 鏡のお話(1995/6/9)

15 剣、木、石、そして水のお話(1995/10/1)

1 われわれの長い苦悩の夜はどこから生まれたのか(1994/2/14)

仲間の皆さん。

耐えがたい長い年月にわたり、われわれがチアパスの農村で目撃してきたのは、仲間たちの死だったといってよい。われわれのこどもは、われわれには分からない原因で死んでいった。われわれ男女は、われわれの歩みに影を落としている無知という長い夜の中を歩んできた。真実もなく、理解されることもなく、われわれ人民は道を歩んできた。われわれが歩んだ道には目的地がなかった。

われわれは、ただ生まれ、そして死んでいくだけだった。われわれ人民の長老のなかの最長老たちは、はるか彼方からやってきた言葉で、われわれがまだ生まれていなかった時代、われわれの声が沈黙させられていた時代のことを語った。真実は、長老のなかの最長老たちの言葉のなかにあった。長老のなかの最長老たちの言葉に耳を傾けながら、われわれは次のことを学んだ。

われわれ人民の長い苦悩の夜は、権力者の連中の手と言葉によってもたらされた。われわれの不幸を糧として、ひと握りの少数者の富は築かれている。権力者が住んでいる家は、われわれの先祖の骨や子供たちの身を粉にした犠牲の上に聳えている。われわれは彼らの家に一歩も立ち入ることはできない。彼らの家を明るく照らす光は、われわれの暗い闇と引き換えにもたらされている。彼らの豪華な食卓は、われわれの空っぽの胃袋と引き換えに満たされている。彼らの贅沢な生活によって、われわれの悲惨な生活はもたらされている。われわれの脆弱な身体を犠牲にして、彼らの家の頑丈な屋根や壁は成りたっている。彼らの健康は、われわれの死によってもたらされている。彼らが享受している知恵は、われわれの無知につけこんで存在している。彼らを包んでいる見せかけの平和は、われわれにとっては戦争を意味している。その外国崇拝によって、われわれの土地や歴史とはまったく縁のない場所へと、権力者たちは向かっている。

しかし、われわれ人民の最長老たちの言葉の歩みをたどってきた真実は、苦悩や死だけではない。われわれの歴史にとっての希望は、彼らの言葉から生まれた。その言葉から、われわれの仲間である一人の人物が現れた。それはエミリアーノ・サパタである。われわれの歩みが真実であるために歩むべき場所をわれわれはサパタのなかに見出した。われわれの血のなかでわれわれの闘争の歴史がよみがえり、われわれの手は人々の叫びで満たされ、われわれの口には尊厳がもどり、われわれは自分の眼で新しい世界を見出す。

こうして、われわれは兵士になった。われわれの大地は戦いの場となった。われわれは鉛の弾と銃でふたたび武装し、歩きはじめた。恐怖はわれわれの死者とともに埋葬され、権力者の土地にわれわれの声を送り込んだ。嘘が支配している土地のただ中に真実を植え付けるため、われわれの真実を携え、こうして都市部までやって来た。われわれの同胞の眼に、われわれが運んできた死者の姿をはっきりと見せるためだった。同胞の中には、良い人も悪い人も、賢い人も無知な人も、権力者も謙虚な人も、支配者も被支配者も存在している。

われわれの戦いの叫び声は、耳を傾けようとしない最高権力とその共犯者たちのかたくなな態度を打ち破った。われわれの尊厳ある平和を求める声は、長年にわたり山から降りることはなかった。われわれの死や悲惨な生活を見えなくするため、支配者たちは高くて堅牢な壁を築いていたからである。われわれを引きつけてやまない歴史に、われわれ人民の尊厳や大義を携えて、われわれが再登場するためには、実力でその壁を打ち壊さねばならなかった。

ラ・ガルーチャのエミリアーノ・サパタの壁画

すべてを独占する連中は聞く耳をもっていない。その壁を壊す最初の一撃において、われわれの民族の豊饒な血が惜しみなく流され、われわれが曝されてきた不正義は一掃された。われわれは、生きるために、死ぬことになった。われわれの死者はよみがえり、真実の歩みを始める。泥と血にまみれながら、われわれの希望は育まれていく。

しかし、われわれ人民の長老の中の最長老たちの言葉はそこにとどまることはなかった。われわれの歩みは孤立していない。苦痛と苦悩に満ちたわれわれの歴史は、ほかの大地で生きている仲間たちの身体や血のなかでも何度も繰り返されてきた。このような真実を語った。

「ほかのもたざる人々の耳元にもおまえたちの声を届けよ。おまえたちの闘いをほかの人たちの闘いと結びつけなさい。われわれの苦痛を覆い隠す天井には、さらに不正義という別の天井が覆いかぶさっている」

このように、われわれの人民の最長老たちは語った。

われわれは彼らの発したこの言葉から理解した。われわれの闘いが、今度も孤立したものになるなら、またもや闘いは無益になってしまう。だから、われわれの血と死者の歩みをうまく組み合わせ、真実とともに歩んでいるほかの歩みがたどっている道と出会うようにしたのである。われわれが孤立したまま歩むなら、何もかも無駄になる。われわれの歩みが、ほかの尊厳ある人々の歩みと価値ある一歩と合流することになれば、われわれは、すべてになる。

仲間の皆さん。こうして、われわれの考えは、自らの手と一体になり、そして唇まで達した。こうして、われわれは歩きはじめた。

民族解放市民行動全国調整委員会の皆さんも、われわれに向かって歩みを進めてください。あなた方の言葉と真実を受け入れるため、われわれの心は開かれている。われわれの大地の貧さはまだ大きく、メキシコの歴史でわれわれが占める位置は非常に小さい。われわれが提供できるものはほとんどない。だが、皆さんやこの世界の善良な人々の歩みとともにわれわれは成長し、最終的にわれわれの尊厳と歴史にふさわしい場所を見つけなければならない。

タニペルラスの集会所壁画に描かれていた黒い馬にまたがるサパタ像

2 人々の意志に基づいて統治する (1994/2/27)

EZLNが山中の霧と暗闇をはいずりまわっているひとつの影にすぎなかったときのことである。正義、自由、民主主義は、たんなる言葉でしかなかった。まさに昼が夜に歩みを譲る時間、われわれの死者たちの言葉の真の守護者であるわれわれの共同体の長老たちがわれわれに託したのは、夢だけだった。われわれの心のなかで、憎しみと死が広がりはじめ、絶望しか存在していなかったときのことである。出口や扉、明日も見つからず、同じ時間が繰り返され、何もかもが不正に満ちていたときのことである。

真の人間、顔をもたず、夜の闇を歩み、山と一体になった者たちは、次のように語った。

「統治し統治されるもっともよい方法を探索し発見することが、よき男女の条理であり意志である。多数者にとってよいことは、すべての人にとってよいことである。しかし、少数者の声が沈黙するようなことはあってはならない。多数の人々の意志と少数者の思いのなかで、考えや心情が共通なものとなることを待ち望みながら、その場に止まりつづける。こうして真の男女で構成される人々は内側に向かって成長し、大きくなる。外部の力で、彼らを打ち砕き、別の道に向かわせることなどできない」

「多数者の意志が、統治権を有する男女の心でひとつのものにする。それがわれわれの歩んできた道だった。統治する者が歩むべき道はこの多数者の意志という道だった。統治する人の歩みが人々の条理とされるものから大きく離れているなら、統治する者の心は、従っている者の心と取り替えねばならなかった。こうして、われわれの力は山のなかで誕生した。統治するものは真実であるものに従い、従うものは真の男女が共有している心に基づいて統治する。このような統治のあり方を命名するため、別の言葉が遠方からやってきた。その言葉によって、言葉が歩きはじめる前から歩んできたわれわれの道は民主主義と名づけられた」

夜を歩む者たちはさらにこう言った。

「われわれが政府のやり方と呼んでいるものは、もはや多数者のための道ではない。われわれはそう理解している。今、命令しているのは少数の者たちである。彼らは人々の意志に従わずなく、命令するだけの統治を行なっている。多数者の意見に耳を傾けることなく、命令する権力は少数者のあいだだけでやり取りされている。少数の者たちは、多数者の指令に従うことなく、命令するだけの統治を行なっている。少数の者たちは道理に基づかずに統治している。民主主義を欠落したまま、つまり人々の命令に基づくことなく、少数の者たちは統治している」

このように、遠くからやってくる言葉は言っている。

「命令するだけの統治をおこなっている連中の不正によって、われわれの苦悩の歩みは導かれ、われわれの死者たちの苦痛は培われている。そのことをわれわれは理解した。われわれの大地に道理と真実がもう一度蘇るためには、命令するだけの統治をおこなう連中は遠くに立ち去らねばならない。変革が必要であり、人々の意志に従って統治する者が統治しすべきである。統治の道理を命名するため遠くからやってきた言葉、民主主義が多数者にとっても、少数者にとっても善いものである。そのことをわれわれは理解した」

「人々に従いながら統治する」の標語のある壁画

顔をもたない者たちは語りつづけた。

「この世界は別の世界である。真の人間の道理や意志はもはや統治していない。われわれは数少ない存在であり、忘れ去られている。われわれを死や軽蔑が蹂躙している。われわれは小さき存在である。長い時間、われわれの発する言葉はかき消され、沈黙がわれわれの家に住みついてきた。今こそ、われわれの心や他者の心に向け、声を発するべきときである。夜のなか、大地のなかから、われわれの死者たち、顔をもたない者たち、山である者たちが立ち現われるだろう。彼らは戦いの衣装をまとい、自分たちの声が聞き届けられ、自らの言葉を発した後、沈黙するだろう。そして、彼らはふたたび夜と大地へと戻っていく。そして、言葉が真実を伝え、嘘となることのないようにと、ほかの土地を歩んでいるほかの男女に語りかけるだろう」

「人々の意志に従って統治する男女、武力ではなく言葉に力をもつ者たちを探すのだ。彼らと出会ったら、彼らと話し合い、指揮権を委ねよう。顔のない者、山である者は、ふたたび大地と夜に戻るだろう。この大地に道理が蘇るとき、銃火の怒りは鎮まるだろう。山である者、顔をもたない者、夜を歩む者たちは、やっといっしょに大地で眠りにつくだろう」

顔をもたない者たちはこんなふうに語った。

手には武器はなく、明白で偽りのない言葉があった。ふたたび、昼が夜に打ち勝つ前に、彼らは立ち去り、大地にはたったひとつの言葉が残された。

「もう、たくさんだ!」

3 ボタン・サパタ (1994/4/11)

われわれは自ら口で真実を語らねばならない。心を手に握りしめなければならない。仲間の皆さん。われわれの背後にいる者、われわれを導く者、われわれの歩みとともに歩む者、われわれの心を支配している者、われわれの言葉に騎乗する者、われわれの死を生きている者とは、いったい誰なのか。それを皆さんに知ってほしい。

仲間の皆さんに真実を知ってほしい。その真実はつぎのことである。

はるか昔のわれわれの先祖たちが語っている。

われわれが死んでいるこの長い夜の最初の時間が始まったときから、われわれの苦悩や忘却を集めてきた者がいた。一人の人物が、はるか彼方から自分の言葉に従って歩みながら、われわれの山まできて、真の男女の言葉で話しかけた。その人物の歩みはこの土地のものであるとともに、この土地のものではなかった。われわれの死者の口、物知りの古老の言葉を通じて、その言葉は彼の心からわれわれの心にむかって歩んできた。

仲間の皆さん。この土地で生まれた者であれ、そうでない者であれ、一度は死んだが、今一度生きるために、山までやってきた人物は昔も今もいる。

仲間の皆さん。その人物は夜の天井に覆われた山を棲み処としている。そうして、死んだはずの彼の心は、自分や他人の歩みのなかで生きつづけた。その名前は名づけられたもののなかに昔も今も記されている。その柔らかな言葉はわれわれの苦悩のなかに立ち止まり、そして歩いている。その人物はこの土地にいる、と同時にいない。

ボタン・サパタ、人民の守護者にして心である。

ボタン・サパタ、遠方からきて、われわれの土地で誕生した光である。

ボタン・サパタ、われわれの人民のあいだでつねに新しい名前で呼ばれる。

ボタン・サパタ、われわれの死のなかで501年も生きてきた慎ましい火である。

ボタン・サパタ、変わっていく名前、顔をもたない人、われわれを守る軟らかい光。

ボタン・サパタ、こちらに向かってきた。

いつもわれわれのかたわらにある死だった。死ねば希望も死ぬ。こちらに向かってボタン・サパタはやってきた。

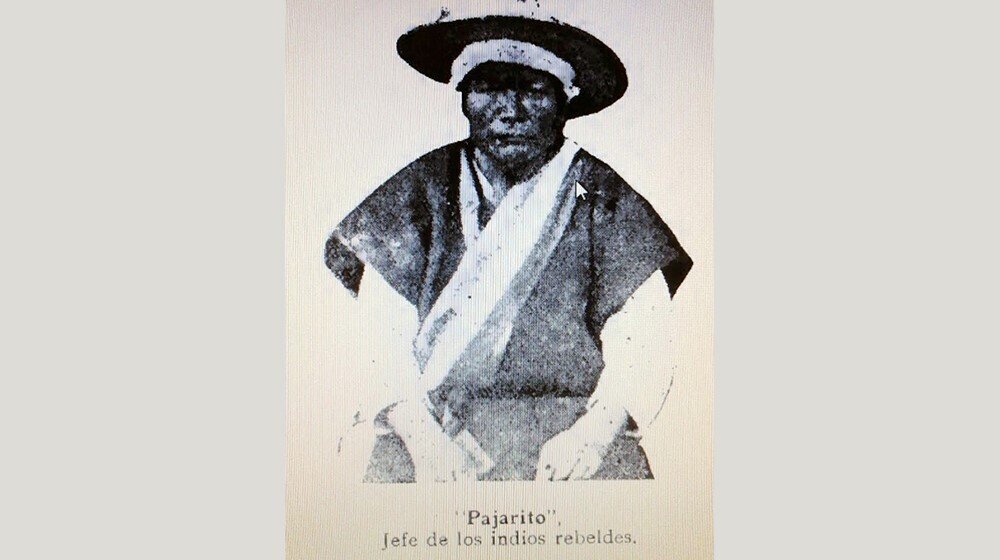

名前のない名前、ボタン・サパタはミゲル[・イダルゴ]となって見つめた。ホセ・マリア[・モレロス]として歩んできた。ビセンテ[・ゲレロ]だった。ベニート[・フアレス]と名乗っていた。エル・パハリート[ハシント・ペレス・チュシトフ、チャムーラの反乱指導者、1914年銃殺]となって飛びまわり、エミリアーノ[・サパタ]として馬にまたがり、フランシスコ[・ビジャ]として叫び、ペドロ[EZLN副司令官ペドロ、エクトル・オチョア、1994年蜂起時死亡]に服を着せた。

パハリートことハシント・ペレス・チュシトフ

1994年元日の戦闘で亡くなった副司令官ペドロ

われわれの大地で、死にながら生き、名前のない名前だった。名前をもたないまま、ボタン・サパタはわれわれの土地にやってきた。われわれの口で話しながら、彼の言葉は沈黙した。こちら向かいながら、ここにとどまる。

ボタン・サパタ、人民の守護者にして心。

われわれのなかではすべてであり、すべてでない。

ボタン・サパタ、人民の守護者にして心はここにいる。

夜の支配者、山の主、われわれのボタン、人民の守護者にして心である。

一にして多である。

無にしてすべてである。

とどまってやってくる。

ボタン・サパタ、人民の守護者にして心。

仲間の皆さん。今したお話は真実である。

そのことを知るべきである。ボタン・サパタは、われわれの生命のなかでは、もう二度と死ぬことはない。ボタン・サパタはわれわれの死のなかでいつまでも生きつづける。ボタン、それは人民の守護者にして心である。名前をもたないで名乗り、顔をもたない顔、全にして無であり、一にして多である、生きながら死んでいる。ボタン、人民の守護者にして心。小鳥タパカミーノのように、いつもわれわれの前、われわれの後を歩んでいる。ボタン・サパタ、人民の守護者にして心である。名前をもたなまま、われわれのなかで名前をもち、顔をもたない者たちの顔をした存在となり、山中の天空となっている。

ボタン、人民の守護者にして心である。

名前も顔もなかったわれわれの道は、われわれのなかでやっと名前を名乗った。それがサパティスタ民族解放軍(EZLN)。名前をもたない者たちはこの新しい名前で呼ばれる。この旗印で顔に覆い隠すことで、われわれ全員がふたたび顔をもつようになった。

名前のない存在、ボタン・サパタ、人民の守護者にして心は、この名前で呼ばれている。

EZLN。荒々しい優しさで武装する。名づけられない名前である。戦争をする不正な平和である。生まれたばかりの死である。希望で作られた苦痛である。微笑む怒りである。叫んでいる沈黙である。他者の未来のため自己の現在を捧げる。すべてを皆のために、われわれには何もいらない。名前のない者たち、われわれは、いつも死者である。われわれは強情な尊厳であり、祖国の忘れ去られた片隅の存在である。

われわれはEZLNである。われわれは鷲のある三色旗のもとではためく赤と黒の旗である。われわれは天空で輝く赤い星である。唯一の星ではない。それ以上のもの、より小さき星である。 われわれは眼差しであり声である。

われわれはEZLNである。われわれはボタン・サパタ、人民の守護者にして心である。

これは本当である。

仲間の皆さん。

彼方から、われわれはやってきた。そしてむこうに向かっている。とどまりながらやってきている。死にながら死を生きている。ボタン・サパタ、父と母、兄弟姉妹、息子と娘、老人とこども、われわれは生きながらここにいる…

EZLN旗とメキシコ国旗を掲げるEZLNのデモ行進

4 人間の創造(1994/5/31)

トニィータがお話をねだってきた。私は、老アントニオが私にしてくれたお話をそっくりそのまま語って聞かせた。老アントニオとは、『チアパス-暴風と預言、二つの風の渦巻く南東部』で、風にむかって立ち上がったアントニオの父である。

世界はまだ眠っていて起きようとしなかった。そんな時代のことである。自分たちの仕事について取り決めるため、偉大な神々は集会を開いた。神々は世界を創り、男や女たちを創ることに合意した。神々の頭のなかは、世界と人間を創るという考えで一杯だった。

人間を創ることに考えをめぐらした神々は、とてもきれいで長もちする人間を創ろうと考えた。まず、神々は黄金の人間を創った。神々は自分たちの作った人間が輝き、強靭なことにとても満足した。だが、黄金の神々は動かなかった。歩きも働きもせず、いつもじっとしていた。そのことに

神々は気づいた。黄金の神々は重すぎたのである。

どうすればこの問題を解決できるか。合意を得るため、ふたたび神々の集会が開かれた。集会では、別の人間を創るという合意が成立した。神々は木で人間を創った。この人間は木の色をしていた。彼らは、たくさん働き、たくさん歩いた。この木の人間は、よく働き、歩いたので、神々は大いに満足した。しかし、黄金の人間は、自分を担ぎ自分のために働くことを、木の人間に強制した。

神々は自分たちが創ったものの出来がよくないことを理解した。状況を改善するため、よい合意ができないかと思案した。そして、トウモロコシの人間でよい人間を創ることに合意した。だが、ひと眠りするため、神々はその場からいなくなった。

トウモロコシの人間、真の男女だけその場に残り、状況が改善される様子を見ていた。神々が眠るためにいなくなったからである。おたがい合意できるように、トウモロコシの人間は真の言葉を話した。そして、すべての人々にとってよい道を造るのを見るために山に向かった。

オベンティック集会所に描かれたトウモロコシの男女

老アントニオは次のようなことを私に話した。黄金の人間は金もちで、肌は白色だった。一方、木の人間は貧しく、褐色の肌だった。いつも金もちのために働き、金もちの人間を担いでいた。黄金の人間も木の人間も、トウモロコシの人間の到着を待っていた。黄金の人間は恐怖におののきながら、木の人間は希望に胸を膨らませて、トウモロコシの人間の到着を待っていた。

トウモロコシの人間の肌は何色だったか、私は老アントニオにたずねた。彼は多種多様な色のトウモロコシの品種について説明してくれた。トウモロコシの人間はいろんな色だったが、誰もよくわからなかったと言った。トウモロコシの人間、真の男女には顔がなかったのである。

老アントニオは亡くなった。私が密林の最深部の共同体で彼と出会ったのは10年前[1984年]である。彼は誰にも負けないヘビー・スモーカーだった。巻き煙草がなくなると、私に煙草の葉を要求し、トウモロコシの葉で煙草を作った。あるとき、彼が私のパイプを興味深く見ていたので、私はパイプを貸そうとした。すると、彼は手にしたトウモロコシの葉で作った巻き煙草を見せた。言葉に出さなかったが、自己流の煙草のすい方がいいと伝えたのである。

2年前、つまり1992年、戦争の開始の是非を決める集会を組織するため、私はいくつもの共同体を巡回していた。そのとき、私は老アントニオの村を訪れた。私の所まで息子のアントニオがやってきた。われわれ二人は、牧草地とコーヒー農園を横切って、集会の場所に出向いた。共同体のメンバーが戦争のことについて議論した。そのあいだ、老アントニオは私の手を取り、村の中心から百メートルほど下にある川まで連れていった。5月なので、川の色は緑で、水量もさほど多くなかった。

老アントニオは木の幹に腰を下ろしたが、一言も喋らなかった。しばらくして彼は話しだした。

「見たか?何もかも静かで水は澄んでいる。何も起きていないようだ」

「フーン」と答えたのは、ハイとか、イイエとかいう返事を老アントニオが求めていないのがわかっていたからである。

その後、彼はいちばん近くの山の頂を指差した。灰色の雲が山頂を覆いかかくし、雷によって山のまわりの青空は引き裂かれ、まさに暴風だった。だが、暴風ははるか遠くに見えており、すぐに危険な状態とはならなかった。そこで、老アントニオはトウモロコシの葉で煙草を巻きはじめた。彼は火をつけるものを探した。しかし、ないものが見つかるはずはない。探しているあいだ、私はライターを彼の口元に近づけた。煙草を一服すると、老アントニオは語りだした。

「下では何もかも静かでも、山の方では暴風が起きている。小さな小川の水の勢いも増し、渓谷にむかって流れだしている。雨期になると、この川も野獣のように暴れる。褐色の鞭のようにしなり、行方も定めず、地響きをたて、もっている力のすべてを発揮しはじめる。その強大な力は、川岸に降り注いでいる雨に由来するものではない。それに力を与えているのは、山から流れ下りている小さな小川である。川は土地を壊し、土地を築きなおす。川の水は、山の食卓に載るトウモロコシ、フリホール豆、黒糖になる。われわれの戦いも同じである」

こう言った後、老アントニオは自分に言い聞かせるようにつぶやいた。

「山の中で力は誕生する。しかし、それが下に届くのを見定められない」

「戦争開始のときだと思いますか?」

という私の質問に答えるかのように、彼は付け加えた。

「そろそろ川の水の色が変わる頃合だ」

老アントニオは黙って私の肩につかまると、立ち上がった。われわれはゆっくり村の中心に戻った。老アントニオは私に言った。

「おまえたちは小川だ。われわれ、川も…もう流れ下るべきときがきたようだ」

ふたたび沈黙が始まった。われわれが小屋に着いたとき、あたりはすっかり暗くなっていた。しばらくして、息子のアントニオが合意文書をもって帰ってきた。おおよそ次のような内容だった。

「解放のための戦争を開始するときがきているのか?そのことをそれぞれの心の中で確認するため、男や女たち、こどもたちは、共同体の学校に集った。討論をするために、3つのグループ、つまり、女、こども、男のグループに別れた。その後、全員が学校に集まった。大多数の考えはもう戦争をはじめるときだという意見だった。なぜなら、メキシコは外国勢力に売り飛ばされたからである。空腹は耐えられるが、メキシコ人でないということはもはや耐えることはできない。自らの考えを正しいと思った男12名、女23名、こども8名は合意に達した。自分たちができることと、自分が同意できないことに関してそれぞれ署名した」

私は夜明け前に出発した。老アントニオは早朝から川に出かけ、もういなかった。

ふたたび老アントニオに会ったのは2ヵ月前である。私を見かけても、彼は一言も言わなかった。私は彼の横に座り、いっしょにトウモロコシの粒を穂軸から外しだした。やがて、「川が勢いを増したようだ」と、老アントニオはつぶやいた。「そうですね」と私は答えた。私は、息子のアントニオに協議の内容について説明し、われわれの要求と政府の回答が記された文書を手渡した。われわれは、息子のアントニオがオコシンゴでどのような体験をしたかについて話し合った。

今度も、帰途に就くため、私は夜明け前に出発した。踏みわけ道の曲がり角で老アントニオは待っていた。私は立ち止まり、リュックをおろすと、彼に渡す煙草の葉を探した。「今はいらん」と、老アントニオは差し出した袋を押し返した。私は隊列を離れ、セイバの木の根元まで歩いていった。

「山のなかの小川と川のことについて話したのを覚えているか」と彼はたずねた。

「もちろんです」と私は彼の質問と同じようにつぶやきながら答えた。

「言うのを忘れていた」と裸足の足先を見つめ付け加えた。私はじっと黙っていた。

「小川は…」と言ったところで、身体に染みついた咳に遮られた。

少し息を継いで老アントニオは続けた。

「小川は……流れ下りはじめると……」

彼はまた激しく咳き込みそうになった。隊列の衛生兵を呼ぼうとしたが、彼は肩を支えようとした救急班の仲間の手を払った。反乱兵士は私をじっと見ていた。私は下がってもいいと合図した。薬入のリュックが目の届かない所にいくのを確認すると、老アントニオは薄暗い場所で話を続けた。

「小川は…流れ下りだすと……戻れない……大地を流れ下るしかない」

『老アントニオの語り』(2012年ECON社刊)の表紙

老アントニオはいきなり私を抱きしめると、すぐ立ち去った。私はパイプに火をつけ、リュックを担が、彼の影が遠くなるのをじっと眺めていた。馬にまたがった後も、その場面をよく覚えていた。とても暗かったが、老アントニオが……泣いていたように見えた。そう見えた理由はわからない。

今、政府提案への回答を記した集落の議事録といっしょに、息子のアントニオの手紙が手元に届いた。その手紙によると、あの直後、老アントニオは重篤な状態になった。彼は私に連絡することを拒否した。そしてその晩に死んだという。息子のアントニオによると、人々は私にその様子を知らせようとしたが、老アントニオは次のようにだけ言ったという。

「いや。言うべきことは全部言った。……彼を煩わすな。今、彼にはすべきことがたくさんある」

お話が終わると、6歳で虫歯のあるトニィータはおごそかに宣告した。私のことは好きだけど、「ヒゲがチクチクする」ので、これからはキスをしないと言った。ロランドが言うには、トニィータは衛生班の詰め所に行くときには、副司令がいるかをたずねるらしい。私がいるというと、彼女は看護婦さんの所には行かない。「だって、あの副司令さんキスばかりしたがる。とってもチクチクするの」この包囲網の内側にいる6歳で虫歯のあるトニィータという女の子は誰も勝てない論理を展開する。

5 降伏という言葉はない(1994/6/12)

委員会は昼からずっと議論したが、見つからなかった。われわれは「降伏する」という語を探していた。だが見つからなかった。ツォツィル語やツェルタル語で探したものの、なかった。トホラバル語やチョル語にこの言葉があることを誰も思い出せなかった。適当な語を何時間も探した。だが見つからなかった。

外では雨が降り、雨雲がわれわれを覆い隠した。しだいに誰もが黙り込み、トタン葺きの屋根に落ちる雨音だけが聞こえるようになった。それを待っていたかのように、老アントニオは黙って私に近づいた。そして、結核に侵された咳をしながら、私の耳元でこう言った。

「そんな単語は真の言葉にはない。だから、わしらはけっして降伏しない。死を選ぶ。自分たちが使わない言葉は生き延びることはない。われわれの死者たちはそう言っている」

恐怖と寒さを追い払うため、私はカマドのところに行った。私は彼の言葉をアナ・マリアに伝えた。彼女は私をやさしく見つめ、老アントニオが死んだことを思い出させてくれた……

6 ライオンは見つめて殺す(1994/8/26)

民族民主会議の参加者にもらったビロード製の子ウサギを自慢しながら、「これはチクチクしないよ」と言っているトニィータにしたお話について。

彼女の言うことがわからないふりをして、1985年に起きた出来事を説明することにした。1985年は地震が起き、(地震などに由来する)非常事態に市民が直面した年である。

老アントニオは古い猟銃(単発式猟銃)で山のライオン(北米のピューマに似る)を射止めた。「その銃はエルナン・コルテスがメキシコを征服した当時の代物ですね」と、私は彼が使用する銃を小馬鹿にしたことがある。すると、老アントニオは反論した。「そうだ。だが今、その銃が誰の手にあるのか。よく見ておくことだな」

今、老アントニオは、皮をなめすため、最後の肉片をはぎ取っていた。そして自慢げに皮を見せた。皮にはひとつも穴がなかった。「銃弾は目に命中した」と私は推測した。「皮が無傷なのはそれしかない」と思った。「その皮で何を作るのですか?」とたずねた。老アントニオは答えず、黙ったままマチェーテでライオンの皮をこすりつづけた。

仕留めた山のライオンの皮をはがすチアパス州南部カカオアタンの農民

私は横に座り、パイプに煙草の葉を詰めた。その後、トウモロコシの葉で巻いた煙草を作ろうとした。できたものを黙って差し出したが、彼は点検するとすぐに壊した。作り直しながら、「まだ無理だな」と言った。いっしょに煙草を吸う儀式をするため、われわれは座り込んだ。何度も煙草をふかしながら、老アントニオはお話を紡ぎだした。

ライオンが強いのは、ほかの動物が弱いからである。ライオンはほかの動物の肉を食べる。ほかの動物は、ライオンに食べられしかない。ライオンは爪や牙で殺すのではない。ライオンは見つめて殺すのである。最初はゆっくり……静かに、獲物に近づく。ライオンの足には雲のようなクッションがあるので、その足音を消せる。その後、ライオンは飛び掛かり、平手打ちを食らわせる。力というより、驚かせて獲物を転倒させるのである。

その後、獲物はじっと見つめる。獲物は猛獣を見る。このように(老アントニオは眉間にしわを寄せ、私に黒い目をむいてみせた……。死しかない哀れな小動物は見るしかない。自分を見ているライオンを見るしかない。自分の姿を見れない小動物は、ライオンが見ているものを見る。ライオンの視線に映る小動物のイメージを見る。つまり、ライオンが小動物を見ている視線のなかで、小さく弱くなっている自分の姿を見るのである。

小動物は自分が小さくて弱いと考えたことはない。つまり、小動物ではあるが、大きくもなければ小さくもなく、強くもなければ弱くもない。だが、今や、ライオンの視線に映っている自分、つまり恐怖で固まっている自分の姿を見る。自分の姿を見ているものを見て、自分が小さくて弱いと、小動物は勝手に思い込む。ライオンが小動物を見ている。その様子を見るという恐怖に包まれ、小動物は恐怖を抱くことになる。

こうして小動物は何も見られなくなる。われわれが山中の寒い夜に水をかぶったときのように、骨まで動かなくなる。小動物は降伏するしかなく、ライオンに身をまかせる。こうしてライオンは苦もなく小動物を食べる。このようにライオンは殺す。見つめて殺す。

そうならない小動物もいる。ライオンと遭遇しても気にせず、何もなかったように行動する。ライオンが前脚で小動物をもてあそんでも、その小動物は小さな前脚で反撃する。前脚は小さいが、引っ掻かれると血が出て痛くなる。この小動物はライオンに身をまかせない。なぜなら、自分を見ているものを見ることはない……目が見えないからである。この小動物はモグラと呼ばれる。

話が終わったと思って、「それはそうだけど」と私は口を挟んだ。だが、老アントニオは私に発言させなかった。巻き煙草を作りながら、お話を続けた。ゆっくりと煙草を巻きながら、ひと巻きごとに視線を上げた。私がちゃんと注意を払っているか、観察していたのである。

モグラは目が今でも見えない。なぜなら、自分の外側を見つめる代わりに、自分の心を見つめる。内側を見つめることをよぎなくされている。内側を見つめることがどうしてモグラの頭に思い浮かんだのか。そのことは誰も知らない。心を見つめることに関しては、モグラはきわめて強情である。強いか弱いか、大きいか小さいかなど、まったく気にすることはない。なぜなら、心は心であり、ほかの物や動物のように、その大小を計測することはできない。

内側を見つめることは神々しかできなかった。そこで、神々はモグラを罰し、外側を見られないようにした。地面の下で生活し、歩むようにした。それゆえ、モグラは地下で生活している。神々に罰せられたのである。だが、モグラは悲しむことはない。今でもずっと内側を見ているからである。だから、モグラはライオンが恐くない。

心を見ることができる人間も、ライオンを恐れはしない。心を見ることができる人間は、ライオンの力を見ない。人間は自分の心の力を見た後で、ライオンを見る。そして、ライオンは人間が自分を見ていることを悟る。人間がライオンを見つめる視線にはライオンしかいない。そのことをライオンは知る。自分が見られていることを知り、ライオンは恐くなり走り去る。

「ライオンを仕留めるため、心を見たのですか?」と私は口を挟んだ。

「心だって?バカバカしい。見たのは猟銃の照準とライオンの目だけ。そして発砲した……。心なんて知らない……」と答えた。

私は頭を掻いた。私の理解では、何かわからないときの仕草である。

老アントニオはゆっくりと立ち上がった。ライオンの皮をもって綿密に調べた。皮を巻くと、私にやろうと言った。「おまえにやる。どこを見ればよいかを知っていれば、ライオンや恐怖を殺すことができる。それを忘れないように、おまえにこの皮をやる」

老アントニオはきびすを返し、小屋に入った。それは、老アントニオの用語で「以上で終わり。さようなら」を意味する。私はナイロン袋にライオンの皮を入れ、立ち去った。

トニィータは、いつもと同じように例の「チクチクしない」というビロード製の子ウサギを抱いて立ち去った。「死んだオポッサムならあるよ」と、ベトは慰めるように言った。彼はお母さんに死んだオポッサムを捨てるように言われていた。だが、ベトはそれを5つの風船と交換しようと、私に提案した。私は丁重にお断わりした。それを聞きつけた一人の料理係が、ベトに3つの風船を手渡した。ベトは迷っていた。風船には緑と白と赤があると、料理係は説明した。最初の提案では風船5個だったと、ベトは強調した。料理係は2つの風船と2つのコンドームという案を出した。ベトは迷っていた。値切り交渉が終わりそうもないので、私は立ち去った。

以上が老アントニオとライオンに関するお話である。それ以来、私はライオンの皮を背負ってきた。われわれは民族民主会議に手渡した旗をそのライオンの皮で包んでいた。その皮をご希望の方はいますか?

7 太陽と月のお話(1994/9/22)

追伸:トニィータにかこつけてお話をしよう。

トニィータは、オローテ[穀粒を取ったトウモロコシの穂軸]を養子にした。泥土のなかでは生きられない不幸な子ウサギは捨てられてしまった。そのトニィータがお話をしてと、やってきた。私が文章を書いていることなど、彼女は何も気にしていない様子である。オローテ、いや失礼、お人形さんを握って、彼女はちょこんと座った。何か言い訳をしようと考えたが、トニィータはお話以外何も受けつけてくれなかった。私は大きく息を吸い込み、時間稼ぎをするため、パイプに火をつけた。紫煙を吐き出しながら、お話を始めた。

ある雨の降る肌寒い夜だった

1984年12月。老アントニオは灯りを見つめていた。「白い尾」の鹿の肉を待ちわびていた焚火は、結局は無駄になった。鹿を「ぶらぶら追跡しよう」と出かけたが、失敗したのである。焚火のなかで、何色もの炎が揺らめき、語りあっている。老アントニオは火を見つめ、耳を傾けている。コオロギの鳴き声、炎のパチパチとはじける音と議論するかのように、老アントニオの言葉を通じ、はるか昔の物語が紡ぎだされた。

そのお話が語られたのは、長老たちもずいぶん年を重ね、今の老人たちが今晩と同じように焚火を囲み、血にまみれ、沈黙し、難渋しながら歩んでいた時代である。今から、十、百、千、百万日も前の夜のことである。鹿はおらず、寒い雨が降り、われわれにお話を伝える者しかいなかった。

最初、夜の水があった。すべてが水で夜だった。神々や人間たちは、年老いた酔っ払いのように、つまずいたり転んだりしながら、必死に歩き回っていた。道を見つけるための光、休息や愛のため身を横たえる大地もなかったからである。大地も光もなく、世界のできはよくなかった。

やがて、夜の水のなかで、神々はおたがいに衝突しだした。そして腹を立て、ひどい言葉を吐きだした。神々は大きかったため、その腹立ちも大きかった。そこで男と女たち、真の耳をもつ人間、真のツォツ[ツォツイル語でコウモリ]、コウモリの男女は、神々の大きな怒りが発する騒音から身を隠した。こうして神々だけになった。喧嘩が終わり、ふと気づくと、神々だけになっていた。

自分たちだけになった心痛はとても大きかった。悲嘆のあまり、神々は泣きだした。男や女たちはおらず、神々だけになった。そのため、神々の号泣はとてつもなく大きかった。涙を流しつづけ、泣きくれた。そのため、ますます水が増え、どうしようもなくなった。心痛により神々が泣きつづけた。さらに水と夜が満ち溢れ、ずっと夜と水が続くことになった。神々はとても寒くなった。ひとりでは感じる寒もひとしおである。すべてが夜の水になり、寒さは募っていった。

そこで、神々は考えをめぐらした。何かよい合意を導き出そうとした。自分たちだけにならないように、神々はコウモリの男女を洞窟から引き出そうと考えた。歩む道を照らす光を引き出し、休息と愛のため身を横たえる大地を引き出すことにした。神々は横になっていっしょに夢を見ることに衆議一致した。心をひとつにして、光と大地を夢見ることにしたのである。火の夢を見ているとき、神々は黙り込んだ。沈黙があたり一帯を支配した。全員でひとつの火のことを夢見ていた。

やがて、すべてを覆いつくす沈黙と水の夜、つまり神々のあいだから、ひとつの傷口、水の夜の上に裂け目が出現した。非常に小さな言葉は踊りながら、大きくなったり、小さくなったりした。長くなったり、太ったり痩せたりしながら、七名いる神々の中央で、その言葉は踊った。そのとき、七名の神々の姿が見えるようになった。姿を現わした神々は数を勘定できるようになり、ついに七名になった。もっとも偉大な最初の神々は七名だった。

真ん中で黙ったまま踊っているこの小さな言葉のため、神々は家をせっせと造りだした。神々は、その小さな言葉を「火」と命名した。小さな言葉は、夢のなかで生まれているほかの小さな言葉も近づけながら踊っていた。小さな言葉はいっしょになって話しだした。火のまわりに大地と光が引き出されていった。コウモリの男女は洞窟から出てきた。彼らはそっと眺め、見つめ、体に触れ、愛し合いはじめた。光、そして大地ができたからである。歩む道が見え、愛と休息のため、……光に囲まれた……大地の上に……彼らは、横になれたのである。

神々の姿は見えなくなった。会議のため、神々がいなくなった。神々は館に閉じこもり外出しなかった。神々が取り決めたため、神々の館には誰も入れなかった。その館で、神々は合意を引き出した。水の夜は圧倒的であり、光と大地はわずかしかない。だから、火を消さないことにしたのである。水の夜が火に届かないようにするため、上方、つまり天空に火を運ぶことにしよう。こういう合意に神々は達した。そのことを伝えるよう、火をおこすため洞窟にいたコウモリの男女に命じた。さらには、天空にも伝えた。

神々は車座になって、小さな言葉、火のまわりに座った。誰が火を天空まで運ぶべきか?上で生きるため、下で死ぬことになるのは、誰にすべきか?神々はそれについて議論を戦わせた。だが、神々は誰も、下で死にたくなかった。そのため意見はまとまらなかった。白色がいちばん美しく、天上の火も美しくなるから、いちばん白い神が行くべきだと、神々は言った。だが臆病者の白い神は、生きるために死にたくなかった。

すると、いちばん黒く醜い神イクッが天上へ火をもっていくと言った。彼は火をつかみ、自分の体に火をつけた。最初は黒色だったが、やがて灰色、そして白色から黄色、橙色、赤色へと変わり、ついに火が燃え上がった。パチパチという言葉を吐きながら、天上へ昇り、そこで丸くなった。黄色や橙色に輝き、また赤色、灰色、白色、黒色にもなった。神々は彼を「太陽」と呼んだ。より多くの光が集まり、ずっと先の道まで見えるようになった。より多くの大地ができた。水の夜はかたわらへ追いやられ、山ができた。

白い神は恥ずかしくて大泣きした。泣きすぎたため、白い神は自分の進む道が見えなくなった。そのため白い神はつまずき、火のなかに転倒した。こうして彼も天上へ昇ることになった。しかし、臆病な自分を恥じて泣いたため、白い神が放つ光はとても物悲しいものだった。こうして、太陽のそばに物悲しく青ざめた白い神の色をした火の玉ができた。神々はこの白い火の玉を月と呼んだ。

だが、太陽と月は天上にじっとしたままで、歩もうとはしなかった。神々は悲しそうに見つめた。とても恥ずかしくなり、神々は全員火のなかに身を投じた。すると、太陽が歩きだした。太陽にお詫びを乞うため、月も太陽のあとを追って歩きだした。こうして昼と夜ができた。

やがて、コウモリの男女は洞窟から出て、火の近くに住まいを構えた。彼らは昼の神と夜の神といつもいっしょだった。昼の神は太陽、夜の神は月だった。

その後に起きたことは、神々の判断ではない。神々はもう死んだ……生きるために……。

老アントニオは、両手で焚火からオキを取り出し、地面におき、「見ろ」と言った。赤色から橙、黄、白、灰、黒色という順序、つまりお話に登場した黒色のセニョールとは逆の順序で、オキの色は変化した。老アントニオはまだ熱いオキをゴツゴツしたまめだらけの手でつかみ、私に手渡した。私は熱くないふりをしたが、すぐ放り出した。老アントニオは微笑みながら、地面に落ちたオキを取り上げ、水の夜にできた雨の水たまりに浸した。そして、冷たくなったオキを手渡した。

「さあ、これを……憶えておくとよい。黒色の顔をしているが、この世界に必要な光と熱を隠している」と言って、老アントニオは私を見つめた。

「さあ、でかけるか」と言い立ち上がった老アントニオは、付け加えた。

「今晩は『白い尾』の鹿は現われない。食堂にはもう誰もいない」

焚火を消そうとすると、リュックを担ぎ単発式猟銃を手にした老アントニオが言った。

「そのままでいい………。寒いから、夜にはほんの少しの熱でもありがたいから」

一言も喋らず、二人とも立ち去った。雨が降り、冷え込んだ……。

メキシコ生物遺産指定の「白い尾」の鹿

雨が降る別の肌寒い夜だった

1993年11月17日。EZLN結成10周年の日。サパティスタの参謀本部は焚火を囲んでいた。全般的な計画が提示され、戦術レベルの細部を詰めていた。部隊はすでに就寝し、司令官の称号をもつ将校だけが起きていた。老アントニオも起きていた。彼はサパティスタのあらゆる監視所を通過できた。彼の歩みを止められる人はいなかった。彼はどこにでも入り込める唯一の人間だった。公式の会合は終わり、冗談や逸話を交えながら、全員でさまざまな計画や夢を設計していた。

顔を隠すことがテーマになった。パリアカテ[バンダナ]、仮装舞踏会用の仮面、カーニバルの仮面がいいという話になった。皆が私のほうを見た。

「目出し帽がいい」と私は言った。

「髪の長い女性はどうするのよ」とアナ・マリアが抗議口調で質問した。

「髪を切れば!」とアルフレッドが言った。

「そんな!あんた正気?女はスカートまで髪を伸ばせて言ったのに」とヨスエは言った。

「あんたの婆さんもスカートをなのよ」とアナ・マリアはやり返した。

黙って天井を見つめていたモイセスは、議論の腰をおるため質問した。

「目出し帽の色はどうするの?」

「コーヒー色。軍帽と同じさ」とロランドが言った。緑と言う者もいた。

老アントニオは私に合図し、仲間から引き離した。「明日の夜のオキがあるか」と彼はたずねた。

「リュックにあります」と私は答えた。「ちょっと探してくれないか」と言うと、彼は焚火を囲んでいる集団に向かった。オキを取って引き返すと、全員が焚火を囲み静かにしていた。老アントニオはその脇で、あの『白い尾』の鹿の夜と同じように、炎をじっと見つめていた。「どうぞ」と私は彼の手に黒いオキを置いた。

「憶えているか」と老アントニオは私を見据えてたずねた。私は黙って座っていた。老アントニオはオキを火の中に入れた。最初は灰色だったが、火は燃えさかるにつれ、白、黄、橙、赤へと色が変わった。オキは燃えさかり、光を放った。老アントニオは私をもう一度見つめた後、霧のなかへ姿を消した。全員がじっと、オキ、火、光を見つめていた。

「黒にしよう」と私はつぶやいた。「なんて言ったの」とアナ・マリアが聞き返した。「黒だ。目出し帽は黒色だ」と火をじっと見つめながら繰り返した。誰も反対しなかった。

パリアカテと目出し帽姿の女性サパティスタ

それとは別の雨の降る肌寒い夜だった

1993年12月30日。最後の部隊が配置につくため前進を開始した。一台のトラックがぬかるみで立往生した。戦闘員は引き出そうと懸命にトラックを押していた。

老アントニオは火の消えた煙草をくわえ近づいてきた。土鍋の口を下に向け雨よけにし、私は彼の煙草と自分のパイプに火をつけた。それは雨のときのために私が発明したやり方である。

「いつやるのだ?」と老アントニオはたずねた。

「明日です」と答えたが、「時間どおり到着できたら」と付け加えた。

「冷えるな」と老アントニオは古いジャケットの前をたくり込んだ。

「ウーン」と私は返事した。

「今晩はちょっと灯りか、暖房がいるな」と煙草を巻きながら言った。

私は微笑みながら、黒色の目出し帽を彼に見せた。それを手に取って点検すると、私に返した。

「オキはあるか」と老アントニオはたずねた。

「今晩、火を焚いたが……何も残っていない」とすまなさそうに答えた。

「それも当然さ」と老アントニオはかすれた声で言った。

「生きるために、死ぬのだ」と言いながら、彼は私を抱きしめた。

「ひどい雨なので、目までびしょ濡れだ」と両目を袖でぬぐい、老アントニオはつぶやいた。

トラックは泥土から脱け出し、私を呼ぶ声がした。お別れを言うため、老アントニオのほうを振り向いた。だが、もう彼の姿はそこになかった……

トニィータは立ち上がり、立ち去ろうとした。「キスは?」と私はたずねた。私に近づき、オローテを私の頬にさっと当て、彼女は走り去ろうとした。「それだけ?」と私は抗議した。「それがあなたへのキスよ。……だってお話は人形さんのためでしょ。だから人形さんがあなたにキスをしたの」とトニィータは笑って答え、走り去った……。

パイプに火をつけるマルコス

追伸:最初にした挨拶を今一度

地面の下を飛べる男たち

彼らに崇高で不可侵な領域はない

緊張の眼差しで飛び立つ

恐るべき剣闘士たち

-ミゲル・エルナンデス

先住民ツェルタルの血を引き、権利と歴史からもメキシコ人のウーゴは、EZLNの政治責任者の第一世代の一人である。彼は地下革命先住民委員会(CCRI)として知られる組織の創設者の一人で、われわれの指導部の世代全体を育成してきた人物である。ラウル、フアン、ガビーノ、グスタボ、ラモン、シモン、フェルナンド、マクソ、そして現在のCCRIのほかのメンバーは、戦争の準備のやり方や指導する方法をウーゴから学んだ。

ウーゴという戦闘員名称をもつ、そのいでたちや高貴さからツェルタルの王子といわれる人物は、通信連絡ための名称としてセニョール・イクッ(Señor Ik'、黒いセニョール)を選んだ。しだいにウーゴという名前は忘れられ、セニョール・イクッと呼ばれるようになった。そして、渓谷や行政区を駆け巡り、後に世界中に知れる四つの頭文字EZLNの意味を説明した。

ツェルタル先住民地下革命委員会の指導責任者、ならびにEZLN・CCRI= CGのメンバーとして、1994年1月1日、イクッはオコシンゴ行政区役場を占拠した部隊の先頭で進軍した。 1月2日、連邦軍が広場を攻撃した際、イクッは仲間の退路を守るために戦いつづけた。最後の部隊が退却する混乱のなか、イクッは行方不明者リストに載ることになった。

その後、さまざまな証言が届いた。1月4日、IMSS-Coplamar地区で、彼がまだ戦っている姿を見たという。1月3日、死んだ連邦政府軍兵士の前で、敵から奪った武器を手に死んでいる彼を見たという。彼は生きて捕まったが、逃げるのに成功したという。

彼の遺体が、連邦政府がその残虐性と軍人の名誉の欠如を隠すために作られた秘密集団墓地のどこにあるか、われわれは知らない。今、山中で言われているように、セニョール・イクッは死んではおらず、サパタの帽子や馬とともに、丘や渓谷のはざまにときおり出現する光となって、生きているのかもしれない。老アントニオのお話しに出てくる黒い神のように、セニョール・イクッは、自らの死で、この大地に光と熱をもたらし、何が起きようとも再生する闘争に生命を与えてきた。

1994年4月10日、軍事式典で歌われたサパティスタ賛歌のリズムに合わせ、今も彼を待ち続けるイクッの妻(われわれ全員も)は男の子を産んだ。この大地、この海のもの……

セニョール・イクことウーゴ司令官とラモナ司令官

8 夜と星のお話(1994/10/6)

タチョは委員会の残りのメンバーを召集するために出かけた。彼らはお祭りに参加していたのである。それはわれわれサパティスタが、チェとわれわれの死者たちのため、毎年10月8日に開催している祭りである。くしゃみを治そうと、私は懸命になっていた。そのとき、エリベルトとエバがやってきた。私は彼らのために目出し帽をかぶったアヒルの絵を書くことになった。

「どうして目出し帽がいるの?」と、私はくしゃみをしながらたずねた。

「だって、どうしても」とエバが答えた。

4歳の彼女にはそれ以上の説明はいらないのだなと、私は考えた。しかし、3歳でまもなく4歳になるエリベルトは少しものわかりがよかった。彼は私を哀れみの目で見ながら言った。

「サパティスタのアヒルだから、目出し帽を描いてよ」

「そうなのか!」と私はわかったふりをして言った。

私の描いたアヒルは面頬つき兜をかぶった感じになった。エバはベソをかきだした。アヒルの目出し帽が似合うように、僕が描き直しているあいだ、副司令がお話をしてくれるよと、エリベルトはエバを慰めるように言った。

エバは私の横に座った。だが、私のくしゃみがアグアスカリエンテスに降り注いでいる雨と同じぐらい激しいことを知っているエバは、少しばかり私から離れた。私はパイプに火をつけ、弾薬筒を整えた。そしてお見通しのとおり、くしゃみをした。

私がエバにしたお話は、私が何度も話せるようにと、老アントニオがしてくれたお話である。

司令官タチョ

夜と星のお話

まったくの夜という夜がずっと続いた。天は地上に影を作りだしている長い天井でしかなかった。男や女たちの唄も悲しいものだった。男や女たちの歌う悲しい唄のせいで、神々も悲しくなった。そこで、神々は合意を導き出すための会合を開いた。神々は何か作業をするとき、つねに合意を導き出していた。

このやり方で、われわれの古老たちは何かをすることを学んだ。そして、われわれも学んだ。われわれは、何か作業をするためには、合意を導き出すことが必要であるということを学んだ。

神々は夜の天井を取り除くという合意を導き出した。天上にある光がすべての男女に降り注ぐようにした。男女の唄が悲しくならないようにした。夜の天井をすべて取り払うと、大量の光が降り注ぎだした。長い夜は、川から山までを塞いでいだ。だから、夜の長い天井が堰き止めていた光の量は、膨大なものだった。

男や女たちは目が見えなくなった。光が大量だったため、目は休息することができなかった。身体を照らす光のなか、男や女たちの身体は働きどおしだった。男や女たちは自分たちに害をもたらす多量の光に不平を言った。男や女たちはコウモリの男女だった。

神々は自分たちの仕事の出来がよくないのに気づいた。神々であるから、彼らも間抜けではない。自分たちの導き出した合意がよくないことがわかった。そこで、神々はもう一度集合した。もう一度、夜の長い天井を埋めるために、新しい合意を導き出すことにした。

どうすればよい合意を導き出せるか、考えることにした。その合意を得るのにはずいぶん時間を要した。そのため、長い夜が続くことになった。こうして、コウモリの男女は夜に出歩くことを習得したのである。

夜の長い天井という問題を解決するために、神々は長い時間を費やした。そのための、光がなかったのである。先ほどの新しい合意を導き出した後、神々はこうもりの男女がいる場所に赴いた。そして、この問題を解決するため、ちょっと協力をしてほしいと要請した。

神々が依頼したのは、夜をあまり長くしないため、光の小さな破片を夜の天井にばらまくというものだった。

「星になってほしい」と、神々は宣言した。

すべての男女が協力を申し出た。誰もが星になりたかったのである。コウモリの男女でいることに退屈していたのである。すべての男女が星になり、種を播いたように長い夜の天井の全面に貼りついた。こうして夜の天井の部分は完全になくなってしまった。またもや、全面が光だけになってしまったからである。問題は解決するどころか、さらに悪くなってしまった。夜の天井のすべてが壊れてしまった。いたるところから落下する光をどうして塞げばいいのか、わからなくなった。

そのことに神々はまったく気づいていなかった。問題が解決したと思い込んだ神々は、満足して寝ていたからである。悩みがなくなったと思い、神々は寝ていた。

コウモリの男女は、自分たちが起こした問題を独力で解決しなければならなかった。そこで、神々がやっていたように、合意を導き出すため、皆が集まることになった。

そして、全員が星になろうとしたのでは駄目で、あるものが輝いているときには、ほかのものは光を消すべきである。そのことに、彼らは気づいた。だが、激しい議論がもち上がった。誰も自分の光を消そうとは思わなかった。誰もが輝く星になりたかったのである。

しかし、そのとき、真の男女、大地の色の心をもった男女-トウモロコシは大地から生まれている-は、自分たちが光を消すことにすると言った。彼らが光を消すと、夜は完璧な夜になった。暗闇と光ができたからある。こうして光が消えたおかげで、星々は輝くようになった。われわれも、目が眩んで見えなくなることはなかった。

そのとき神々は目覚めた。夜があり、星が輝き、世界は自分たちが創ったように美しくなっていた。その様子を神々は目のあたりにした。そして神々は立ち去った。問題を解決したのは自分たちと、神々は思い込んでいる。

しかし、ご存じのように、よい合意を導き出し、それを実行したのは、真の男女である。しかし、眠りこけていた神々は、そのことを知らない。神々は自分たちがすべての問題を解決したと思い込んでいる。かわいそうなことに、真の男女を覆う天井となった星と夜が、誕生したときの様子を神々は何も知らない。

これがお話である。あるものが輝くためには、ほかのものは光を消さねばならない。光を消すものがいるから、輝くものが輝くのである。でないと、誰も輝くことはない。

「目出し帽をかぶったアヒルを描き直した」とエリベルトが言ってきた。

エリベルトがもってきた紙は真っ黒になっていた。エバはベソをかきはじめた。目出し帽もアヒルの姿もなかったからである。しかし、自分の絵は副司令よりも出来がいいと、エリベルトは確信していた。「だけど、何も見えないわ」とエバは言った。サパティスタのアヒルは夜中に出歩くから、その姿は見えない」と、エリベルトは言った。

エリベルトはエバをアグアスカリエンテスの水溜まりに行こうと誘った。頭部に鉄を詰めた副司令のアヒルと違い、自分の描いたアヒルは浮くということを証明するためである。副司令のアヒルは浮くはずがない。かわいそうな副司令のアヒル。エバはエリベルトについて行った。二人は、エリベルトの水に関する理論を証明することにした。私はくしゃみをしつづけた。ほかに何ができるのか…

オベンティックのこどもたち

9 色のお話(1994/11/1)

エバがきて、文章を書いている私を覗き込み、「何をしているの?」とたずねた。「罰として課されたことをしているのだよ」と、答えた。「けっして民族民主会議の代表者に下品な言葉を発したり、怒ったりはしません」という誓いの文章の248回目を書いていた。

エリベルトが扉から顔を覗かせた。彼はキャンディーをたくさんもってきた。エバ、そしてこんなに幸福な積荷を間接的に納めた人、つまり私にキャンディーを分けようとしたのである。われわれはキャンディーをしゃぶりながら、誰がいちばん大きな音をたてられるか競争することにした。

「けっして民族民主会議の代表者に悪口を言ったり、非難したりはしません」という文章を、私は500回以上も繰り返して書くことになっている。

それに気づいたのか、エリベルトは手伝ってあげるよよと言ってきた。無言のまま(実際、言葉を発せなかった。というのは、エバが音をたてる競争で勝っていたからである。私はたったひとりの最良の副司令のはずだ)、私は彼に一枚の紙と鉛筆を手渡した。

エリベルトは最初の文字のいくつかをなんとか真似ようとした。だが、すぐに飽きて、小さなアヒルを描きはじめた。それはエリベルトにとってはどんな言い訳よりも強力であった。私は多くのロケット・エンジンがある飛行機をエリベルトに描いてやった。それを見て彼は言った。

「なんだ。そんなものでは、誰も罰を免除してくれないよ」

エバがお話をせがんできた。私が大きな音をたてる競争のチャンピオンになるのを引き伸ばす作戦かなと、私は疑った。エリベルトは返事を待たず、エバの隣にちょこんと座り、自分が描いた絵を彼女に見せた。そして、自分の描いたアヒルにはロケット・エンジンがないけれど、副司令の飛行機よりうまく飛べると、エリベルトは言った。

私はキャンディーがいっぱい詰まった制服を着かけていたが、パイプに火をつけると、三服ほど煙草をすった。そして、老アントニオと同じように、彼らにお話をすることにした。

色のお話

米国で出版されたドミ作画の『色のお話し』

「あれを見ろ」と老アントニオは昼下がりの空を横切るコンゴウインコを指差した。私は刺激的な多彩色の光の筋を見つめた。それは雨が近いことを告げる灰色の空のなかでとても映えていた。丘の頂上に着くと、私はつぶやいた。「一羽の鳥にあんなに多くの色があるなんて、嘘っぽいな」

老アントニオは泥で汚れていない狭い斜面に腰をおろしていた。踏み分け道は泥だらけだった。彼は呼吸を整えながら、新しい巻き煙草を作った。私は彼の数歩前を歩いていたが、私が後で立ち止まったのに気づき、引き返して横に座った。私もパイプに火をつけながら、たずねた。

「雨が降りだす前に村に着けると思いますか?」

老アントニオは聞いていないようだった。今は、トゥカンの群れに目を奪われていた。紫煙でゆっくりと絵を描くには、手にした巻き煙草に火をつけることが必要だった。彼は咳払いをしながら、煙草に火をつけた。いちばん楽な姿勢になると、老アントニオはゆっくりとお話を始めた。

昔のコンゴウインコはあんなものではなかった。色はなく、完全に灰色だった。その羽毛はぬれた雄鶏のように短かった。この世界にどのように登場したのかが知られていない鳥の仲間だった。誰がどのようにして鳥類を創ったのか、神々も知らなかった。まあ、ものごととはそんなものだ。

神々が目覚めたのは、夜が「自分の当番はここまで」と、昼に宣告した後のことだった。そのとき、男と女たちは寝ているか、愛し合っていた。後でぐっすりと寝るため、疲れることをするのだから、愛し合うことはとてもすてきなことである。

神々は喧嘩をしていた。神々はいつも戦っていた。いちばん最初の神々、いちばん最初の世界を誕生させた七つの神々とは違って、この神々はとても喧嘩が好きだった。神々が喧嘩をしたのは、たった二色で塗られた世界が退屈でしかたなかったからである。神々が怒るのも当然だった。たった二色の色で、交互に世界を描いていたからである。ひとつは夜を支配する黒色だった。もうひとつは昼を闊歩する白色だった。

第三番目の色は色といえないものだった。それは、黒色と白色が激突しないように、夕方や夜明け前を塗っている灰色だった。この神々は喧嘩好きだったが、賢かった。彼らが開催した集会で、もっと長い多くの色を作り出すという合意を導き出した。コウモリの男女の歩みと愛を楽しいものにするためだった。

自分の考えを真剣に追求しようとした神は、歩くことに集中していた。自分の考えをまじめに追求していたため、自分が歩んでいる道を見ていなかった。そのため、とても大きな石につまずいた。頭を打ったため、頭から血が出た。しばらく、その神は泣きわめいていた。だが、その神は自分の血を見て気づいた。その色は白と黒の二色のどちらでもなかった。そこで、ほかの神々がいる場所に走って帰った。そして、神々にその新しい色を見せた。神々はその色を赤色と名づけた。こうして三番目の色が誕生したのである。

その後、別の神は、希望に塗るための色を探していた。かなりの時間がかかった。だが、ついにその色を見つけた。彼は神々の集まりでその色を見せた。神々はその色を緑色と名づけた。それが四番目の色である。

今度は、別の神が大地を掘り返した。「何しているの?」とほかの神々はたずねた。あたりに土をまき散らしながら、「大地の心を探している」と、その神は答えた。やがて、その神は、大地の心を見つけ、それをほかの神々に見せた。神々はこの五番目の色を茶色と名づけた。

別の神は真っすぐに上の方に向かった。「世界がどんな色なるのか見にいく」と言い残し、その神はずいぶん上まで登りつづけた。たいへん高い所に到着し、彼は下を見下ろした。そして、世界の色を見た。だが、ほかの神々がいる場所にその色をもっていく方法は思いつかなかった。ずいぶん長い時間、世界の色を見つづけたため、目が見えなくなった。彼の眼に世界の色が焼き付いたからである。彼にできる唯一の方法、つまずきながら降りていった。やっとのことで、ほかの神々が集会を開いている場所にたどりつき、彼は言った。「両方の目に世界の色を貼りつけてきた」 神々はその六番目の色を青色と名づけた。

別の神々もいろんな色を探した。そのとき、ひとりのこどもの笑っている声が聞こえた。ひとりの神は用心しながらこどものいる場所に近づいた。こどもが無防備だったので、神はこどもから笑いを奪い取った。すると、こどもは泣きだした。だから、言われている。こどもは笑っていたかと思うと、急に泣きだす。こどもの笑いをもってくると、神々はその七番目の色を黄色と名づけた。

トウモロコシの粉を溶いた飲料ポソールを摂る

その頃になると、神々は疲れ切っていた。そこでポソールを飲み、一眠りすることにした。 神々は色を小さな箱にしまい、セイバの木の根元に放置した。その小さな箱はきちんと閉まっていなかった。そのため、色が飛び出した。楽しそうにはしゃぎ、おたがいに愛しあった。そのため、別の色がつぎつぎ生まれた。その様子をずっと見ていたセイバの木は、箱に蓋をした。雨で色が消えないようしたのである。

神々がやってきたときは、もはや七色だけではなかった。ずいぶん多くの色が増えていた。神々はセイバの木を見て言った。「色を生み出したのはおまえだな。おまえは世界を見守るのだ。われわれは、おまえの樹冠から世界に色を塗ることにする」そして神々はセイバの樹冠に登った。そこから多くの色を遠くにまきだした。

青色の一部は水にとどまった。残りは空にとどまった。緑色は木や植物の上に落ちた。いちばん重かった茶色は大地に落ちた。こどもの笑い声である黄色は空高く飛び上がり、太陽を塗った。人間や動物の口に到達した赤色は食べられてしまった。そして、その内側を赤く染めた。白色と黒色はもとからこの世界にあった。

こんなふうにメチャクチャに、神々は色を放り投げたのである。自分たちが放り投げた色がどこに到着するかなど、神々はまったく気にしなかった。いくつもの色が人にばらまかれた。だから、異なった色をした人、異なる考えをする人が存在している。

疲れた神々は、またもや寝てしまった。この神々は眠ることが大好きだった。この神々は、この世界を誕生させたいちばん最初の神々ではない。そして、色のことを忘れず、色をなくさないようにするため、この神々は色を守る方法を探した。どうすればよいのかと、神々は心のなかで考えていた。そのとき、コンゴウインコの姿が眼に入った。神々はコンゴウインコを捕まえると、すべての色を塗った。すべての色が塗れるように、その羽毛を長くした。だから、コンゴウインコは色を身につけ、多くの色をまとって飛ぶようになった。

色や考え方はたくさんあること、すべての色と考え方に自分の居場所があるなら、世界はとても楽しくなる。それを男女が忘れないようにするためである。そのためにコンゴウインコは気を使っているのである。

キャンディーしゃぶりの音たて競争の勝者はエバに決定!と、エリベルトは高らかに宣言した。そして自分が描いたミサイルに反対するアヒルの絵を賞品としてエバに贈った。エバはその賞品があまり気に入らなかったようだ。しかし二人そろって、反乱兵士たちが映画を観ている会場に行った。すでに何度も上映されたペドロ・インファンテ主演の映画の題は、コンゴウインコと明白な関係があった。その題は『ハイタカ』だった。

私はとっても悲しい気分になった。私の不満と下品な言葉遣いに対して委員会が課していた罰として、書いていた紙はキャンディーでベタベタになっていた。なぜコピーせよと命令しなかったのか」とモイがたずねた。たしかに。どうしてそうしなかったのか。

ペドロ・インファンテスの『ハイタカ』のポスター

10 雲と雨のお話(1994/11/4)

そのとき、エリベルトは、おなじみの清涼飲料水コーラのビンで馬方アリを「撫ぜる」ことに熱中していた。彼には小さな事件を記憶する能力がまったくないようだ。またしても、アリがペチャンコになっているのではと、私は気になった。人は前に犯した過ちから学習するというけれど、われわれはエリベルトに対して何ができるのだろう?

関心をそらすため、私はエリベルトを呼んだ。そして、多くの大砲、赤外線監視装置、スマート爆弾やあらゆる近代的技術の成果を装備した強力な航空母艦の絵を描いてやった。エリベルトは一羽のアヒルを描いた。エリベルトは、臆することなく、自分のアヒルはバッテリーがいらないので、ラ・レアリダーの水たまりでも自由に泳げると言い放った。

そして『クリスマス用お菓子』とくっきりと書かれたチョコレートの箱を横目でみながら、エリベルトは宣告した。

「副司令の小舟はラ・レアリダーでは通用しないよ」

「だって、ラ・レアリダーには乾電池はないからね」と付け加えた。

私は失意のあまり、描いた絵を見つめ、太陽電池を描き足そうとした。それは政府がメキシコ国内の水力発電エネルギーの55%を供給しているこのチアパスの大地の住民に配布しているという代物である。

12月はまだ先のことで、クリスマスはチアパスの現実の世界に無縁のものとでも、エリベルトは考えたようである。彼はエバと結託し、包装紙を破った。私は太陽電池で動く航空母艦のことを教えてやった。すると、チョコレートで汚れた髪の毛を近づけながら、エリベルトは軽蔑した口調で言った。

「僕のアヒルは夜でも泳げるのだ。太陽なんか関係ないよ」

ラ・レアリダーの水たまり

エリベルトはチョコレートがベトベトについた絵を私に返した。私は航空母艦にいくつか大きなバッテリーを描き加えた。その最中、エバはこのチョコレート争奪戦の停戦を提案し、お話をせがんだ。私は手と鉛筆に付着したチョコレートをきれいに取り除き、おもむろにパイプに火をつけた。エリベルトとエバはしゃがみ込み、私の口から語られる老アントニオが話してくれたお話に耳を傾けた。そのお話の題は…

雲と雨のお話

一陣の熱い突風でわれわれは大地に叩きつけられた。雷が近くの木に落ちた。黒い空を切り裂き、カギ状の稲光がきらめきだした。その光で、老アントニオが無事かどうかを確かめようと、私は彼を探した。老アントニオは、私と同じように泥まみれとなりながら、大急ぎでナイロン製テントを広げていた。雨からわれわれの身を守るためだった。新米の私には、その雨が絶対にやまないように思われた。私は彼のそばに行って手伝った。そして座り込み、雨がやむのを待つことにした。

老アントニオはプラスティック製のテントから出ると、木々のあいだに姿を隠した。やがて、彼は落雷で砕かれた小枝の破片をもって帰ってきた。その一部はまだ火がついていた。老アントニオはカマドをあっという間に造りあげた。このようなとき、すなわち心の底までずぶぬれになったとき、彼が山でいつもしていることをした。つまり、いちばん大事なものを取り出した。煙草である。

私はパイプと煙草をビニール袋に入れて運ぶということを習得した。私は老アントニオの煙草が乾き、彼がトウモロコシの葉で巻き煙草を作り、言葉の儀礼が始まるのを待った。

われわれの手や頬を撫ぜる熱とともに、老アントニオの唇から吐き出される紫煙と同じように、湿りけのある対立に関するお話しが紡ぎだされた。

大地が光をもち、コウモリの男女が、真実と愛が歩むことになる道を歩むようにするため、最初の神々、世界を誕生させた神々は死んだ。しかし、その直前、最初の神々、七つの神々は、死ぬときも、死なないようにすることを夢見た。最初の七つの神々、世界を誕生させた神々は、ボロ雑巾のように漂っていた。どこであろうと漂っていた。そのため、白色だった彼らの夢も大地の色で汚れていた。灰色と少しばかりの茶色がこれらの「雲」に付着した。最初の神々、世界を誕生させた神々は、死ぬときにも死なないようにしようとした。そのことが真の男女の記憶に強く残った。

七つの神々は生きるために死んだ。それ以来、痛みをともなう大いなる苦悩が、世界全体の歩みに登場することになった。最初の親、世界を誕生させた神々がいなくなった苦しみは、途方もない痛みをともなうものだった。

あまりにも痛いので、水は一方の側に移動し、苦悩をその内側に集めて小さくなった。こうした痛さのあまり、大地は干上がった。痛いと言いながら、真の男女の腹や欲望は乾燥していった。歩む道に生えている植物も苦悩を覚えた。昼も夜も苦悩を感じ、苦悩のあまり叫び声をあげた。夜になるとコオロギとホタルコメツキが、そして昼になるとセミとカブト虫が、苦悩の悲鳴をあげた。すべてのものが苦悩を感じた。石も苦悩を感じ、希望も苦悩を感じた。

苦悩は山まで到達した。そこは、最初の神々、世界を誕生させた神々、生きるために死ななければならなかった神々の夢、つまり雲が休息する場所だった。その苦悩が到達したため、雲は目覚めた。雲に痛みを感じさせた苦悩は、ゆっくりと目覚めた。段ボール箱のように大量にある灰色の雲は、ゆっくりとしか動けなかった。夜の山中で多くの愛や苦悩を体験した後、そうした愛や苦悩によって、骨までが痛みを感じるときのように、雲はゆっくりと目覚めた。

そのとき、最初の神々の夢が語りはじめた。大いなる苦痛によって世界が干上がった。その様子を雲は目のあたりにした。真の男女を苦しめる痛みをともなう苦悩の問題を解決する方法はないものか。このように雲は思案をめぐらした。

しかし、すぐさま六つの雲の言葉のなかで、怒りが込み上げてきた。雲は汚い言葉で批判し、声高に話した。そして、雲、つまり最初の神々の夢が怒っているとき、天空は雷鳴をとどろかせた。

言葉による喧嘩はそこまでだった。やがて、おたがいに殴りあいだした。いちばん偉大なのは誰かをめぐって戦うという考えには打ち勝てないと心の底で思っていた。こうして雲は激しく衝突した。衝突が繰り返され、火が発生した。山の上では稲妻が見えた。真の男女は、恐ろしそうに稲妻を眺め、山中の激しい闘争で生じた雷鳴を聞いた。

雲は三対三に分かれて戦った。その最中、残ったひとつの雲、最初の神々の夢のひとつが、自分たちがどこからきたのか、世界を誕生させた神々は何をしたのかを思い出した。苦悩のため、その雲から水が出てきた。七番目の雲は一筋の涙を流して泣きだした。というのは、最初の神々は七つで、その夢も七つだったからである。

喧嘩好きの雲たちが繰り広げていた大論争に、この涙という苦悩は大声を出して割り込んだ。

「皆さんが喧嘩している最中、私の苦悩で大地の苦悩を癒そうとした」

ほかの雲は七番目の雲に言った。

「おまえはとても小さい。大地で苦しむ苦悩を癒せるはずがない。ひとりでは何もできない」

しかし、七番目の夢のなかで苦しんでいた涙という苦悩は繰り返した。

「私の苦悩によって、大地の苦悩を軽くするつもりだ」

そして、下にある山を目指して飛んでいった。自分の湿った苦悩で大地の苦悩と気軽にキスするためだった。七番目の雲のなかで、もうひとつの涙という苦悩が作られた。ほかにも多くの涙という苦悩が作られた。これらの涙は、最初の涙、最初の苦悩を追いかけ、つぎつぎと落下していった。

「僕も行く」と言って、涙という苦悩は、大地にキスし、癒すために出かけた。痩せた七番目の雲は、多くの苦悩を抱え、流れる涙まで出しながら、苦しんでいた。それを見たほかの六つの雲は、喧嘩を中断した。彼らも苦しみ、雨となって、大地の乾燥した苦悩の上に降り注ぎだした。こうして、雨が降りだした。大地で苦悩を抱え苦しんでいる苦悩を軽減する涙の形をした苦悩はとても大きかった。この雨によって大地は癒され、あれほどあった苦悩も最初の涙で治ったと言われる。

真の男女はこの様子を見ていた。そして、癒しながら苦しむことのない喧嘩は、人の役には立たないことに、彼らは心のなかで気づいた。それ以来、苦しみが三回ならば、癒しは三回を三度となった。真の男女の大地では、三ヵ月の間、暑さで苦しむ。しかし、その後、三ヵ月が三回分、つまり九ヵ月の間、癒しの雨が山中では降る。山は真の男女の永遠の家であり、……最初の神々、世界を誕生させた神々の夢が休息する場所である。

最初の神々、世界を誕生させた神々は教えている。すでに死んだ者も生きている。死者たちの苦しみと夢のなかで、大地の痛みをともなう苦悩を癒している。もとからそうだった。大地を癒すための雨が降らないなら、その戦いは不毛である。

そのことを真の男女に覚えてもらうため、山のいちばん高い所で雷鳴はとどろき、稲光が光っている。雲は激しい戦いを展開し、疲れきっている。世界が誕生したときのように、戦いとはキスで大地を癒しながら死ぬためのものである。それがわかるまで、雨は降らない。名前や顔をもつことなく、大地の苦しい痛みをともなう苦悩から永遠に癒される特権を求め、真の男女は戦っている。

お話が終わったとき、私の絵がないことに気づいた。馬方アリの長い列がチョコレートの包みと勘違いして絵をもっていったよと、エリベルトは笑いながら教えてくれた。その行き先はわからない。だが海でないことは直感的にわかる。私の作った新品の航空母艦はアリの巣に埋没した。それを知った私はとても悲しくなった。私を気の毒に思ったのか、エリベルトは小さなアヒルの絵を贈ってくれた。チョコレートを頬張った声で彼は言った。

「ラ・レアリダーで暮らすときのために、この小さなアヒルをあげるよ」

切った葉を運ぶ馬方蟻の列

11 質問のお話(1994/12/13)

私は何の話をしていたのだっけ。ああ、そう。エバのためのキャンディをエリベルトがもち去ったことだった。キャンディーの入った袋をキャンプ中で捜索せよと、私はラジオを通じて命令した。それは私に贈られたもので、エバにプレゼントするために保管していたものだった。すると、当のエバがタマーレスの殻をもって現われた。

「お母ちゃんが行ってこいと言ったの。今日は私の誕生日だって」

こう言うと、エバは私をじっと見つめた。10歳以上になったら、戦争のひとつでも起こすのではないか。そのぐらい思い詰めた目付きだった。

敬意をこめて感謝しながら私はたずねた。

「プレゼントのほかに何かしようか?」

「お話をして」と、エバは依頼とも強要とも思われる口ぶりで言った。私は冷汗が出はじめた。恨みがましい褐色の視線ほど恐ろしいものはない。私がためらっていると、映画『聖人と狼男』のように、エバの視線はみるみる変わった。気分を損ねているのを終わらせようと、私はあれこれ努力した。

すると、エリベルトが、自分のことを「副司令がもう怒っていないか?」確かめようとやってきた。蹴りを入れられるか計算する時間を稼ぐため、私は微笑むことにした。エリベルトがずいぶん小さくなったキャンディーの袋をもっているのに気づき、エバは誰にもらったのとたずねた。

「ふくちれいだよ」とエリベルトは甘味料でネトネトした声で答えた。

彼が言いたかったのが「副司令」だったことに気づいたのは、エバが私を振り返って、「ねえ、私のプレゼントは?」と言ったからである。

プレゼントという言葉を聞くと、エリベルトは眼をむき、空になったキャンディーの袋を捨て、エバといっしょに近づいてきた。「そう、僕たちへのプレゼントは?」と、辟易させるような皮肉っぽい声で言った。「君たちへのプレゼントだって?」と答えながら、私は彼にくれてやる蹴りの数を計算した。だが、すぐ近くをアナ・マリアが巡回しているのが目に入った。だから、蹴りを入れるのを断念し、「隠したよ」と答えた。

「どこに?」と、すべての疑念を一掃するかのように、エバがたずねた。

一方、エリベルトは私の言葉を挑戦と解釈した。すぐに私のリュックを開けた。シーツ、高度測定器、コンパス、煙草、弾薬箱、片方の靴下を放りだした。「ここにはない!」ときっぱり叫びながら彼を制止した。

すぐさまエリベルトはモイ[モイセス、現在は副司令官]のリュックに向かった。リュックを開けながら言った。「プレゼントがどこにあるのか。お話をしてもらいながら占なわなくてわ」

モイ司令官のリュックの紐はきつく縛ってあった。独力でリュックを開ける気をなくしたのか、エリベルトは私の方にきて横に座った。エバも同じようにした。ベトとトニィータも近づいてきた。

2021年9月のEZLNヨーロッパ派遣団を率いるモイセス副司令官

占いに手を出すという問題の厄介さを計測するための時間を稼ぐため、私はパイプに火をつけた。そのとき、老アントニオが近づいてきた。そして、彼が贈ってくれた銀製の小さなサパタ像をサンダルで指し示す格好をしながら、今度も、私の口を通じて、次のようなお話を繰り返した。

質問のお話

この山中の寒さは厳しい。10年前の1月、夜明けがやってくる頃、私はアナ・マリアとマリオをともなって探索に出かけた。二人はゲリラ部隊に編入され、当時歩兵隊の中尉であった私の指揮下に入ったばかりだった。私の任務は、私が別の人から教えてもらったこと、山のなかで生きる術を彼らに教えることだった。

その前日、私は初めて老アントニオと出会った。二人とも本当のことは言わなかった。彼はトウモロコシ畑を見回っていると言った。私は狩猟していると言った。おたがいが嘘をついていること、それがばれていることを二人とも承知していた。

アナ・マリアに探索を続行させ、私は川の方に引き返した。老アントニオにもう一度出会うことを期待していたからである。また、前方に聳える高い丘をクリノメーターで地図に記入できるかを確かめるためだった。彼も同じことを考えていたはずだ。最初に出会った場所に彼も現われた。

昨日のことのようだ。老アントニオは地面に腰をおろした。緑色の苔を背負い子に詰め込みながら、煙草を巻きだした。私は向かいに座り、パイプに火をつけた。老アントニオが口火を切った。

「おまえさん、狩猟なんかしていないね」

「あなたもトウモロコシ畑の見回りではないですね」と私はやり返した。

生まれてから二度しか会ったことのない、この年齢不詳で豚の皮膚のように陽に焼けた顔の人物に私は敬意を払い、あなたと呼びかけることにした。

老アントニオは微笑みながら付け加えた。

「あんたたちのことは耳に挟んでいる。渓谷部では、盗賊だと言われている。わしの村でも、こっち方面に来るのではないかと、誰もが不安がっている」

「あなたも、われわれが盗賊だと思っていますか」とたずねた。

老アントニオは渦巻き状の大きな煙を吐きだした。そして、咳をしながら頭を振って否定した。意を決し、私は質問した。「われわれは何者だと、思いますか?」

「自分から名乗ってほしいね」と、老アントニオは私の目をじっと見据えた。

「話せばとても長くなるのですが」と前置きして、私は話しだした。サパタとビリャ、革命、土地、不正、飢餓、無知、病気、弾圧などあらゆることについてである。「われわれはサパティスタ民族解放軍です」と言って、私は話を終えた。

老アントニオは話しのあいだずっと私を凝視していた。顔に何か変化の徴があるかなと、私は期待していた。紫煙を吐いて咳をした後、老アントニオは言った。

「そのサパタについてもっと話してくれないか」

アネネクイルコの事件から説明を始め、アヤラ綱領、軍事作戦、民衆の組織化、チナメカでの裏切について話した。話が終わっても、老アントニオは私を見ていた。「それはちがうな」と言った。

驚きのあまり口ごもった私は、「どうちがうの?」としか言えなかった。

「そんな話ではない」と断言し、「サパタの本当の話をしよう」と言った。

煙草と巻紙を取り出すと、老アントニオはお話を始めた。私のパイプと彼の巻き煙草の煙が入り混じって一体化するのと同じように、お話には古い時代と新しい時代が結合し混じりあっていた。

いちばん最初の世界を創った神々は、夜にあちこちうろつき回っていた。その頃、たくさんの歴史が作られた。イカルとボタンという神が話をしていた。二人でひとりの神だった。イカルという神を裏返せばボタンという神の姿が現われ、ボタンを裏返すとイカルが現われた。二人はおたがいに逆の性質をもっていた。一方は五月の川面の朝焼けのように光に満ちていた。もう一方は寒い夜や洞窟のなかのように暗かった。しかし両者は同じものだった。二つでひとつだった。片方があることでもう一方ができていた。一体である二人の神は歩かなかった。動かずいつもじっとしていた。

「さて、何をしようか?」と二人の神はたずねた。

「ここにもとのままじっとするのでは、人生はあまりに悲しすぎる」と、存在において一体である二人の神は嘆いた。

「夜は歩まない」とイカルは言った。

「昼も歩まない」とボタンが言った。

「歩くことにしよう」と片方が言った。

「どうやって?」ともう一方がたずねた。

「どこへ?」と別の神がたずねた。

最初にどうやって? 次にどこへ?と質問するために、自分たちが少しばかり動いたことに気がついた。少しだが動いたことがわかった。二人で一体である神はうれしくなった。二人は同時に動きたかったが、それはできなかった。

「どうしたらいいのだろう?」

ひとりがまず顔を出し、次にもうひとりが顔を出した。すると、またほんのちょっと動いた。ひとりが先におこない、後でもうひとりがすると、動けることに気づいた。そして、動くため、最初にひとりが動き、後でもうひとりが動くことに彼らは合意した。

こうして動きだした。しかし、動くためにどちらが先に動いたのかは、どちらも覚えていない。動けたことに満足して、二人は言った。

「動けたのだから、どちらが最初に動いたのかは、どうでもいい」

こう言いながら、一心同体の二人の神は笑った。まずは踊りを踊ることになった。そして踊りだした。ひとりが一歩、もうひとりが次の一歩といった形で、二人は踊りだした。二人の神はこうして出会えたことに満足し、ずいぶん長いあいだ踊りつづけた。

あまりも長く踊ったので二人は疲れた。そこで、ほかに何かできないかと彼らは調べた。しかし、最初の「どうやって動こうか?」という質問に対する回答は、「いっしょだが、当然、別々に」だったことに気づいた。彼らには、その質問はさほど重要でなかった。

自分たちが動いていることに気づき、二つの道があることがわかったとき、新たな問題が浮かんだ。一方の道はとても短くすぐ到着でき、かなり近いところで終わることがはっきりしていた。とにかく彼らは自分の足で歩きたかった。短い道など歩きたくないと言って、すぐさま長い道を歩くことにした。すぐさま、彼らは歩きはじめようとした。

長い道を選んだとき、「この道はどこに通じているのだろう?」という疑問が浮かんだ。長いあいだ、彼らは答えを探した。この長い道を歩んでいれば、どこへ通じているかは、そのうちにわかるだろう。そんな考えが一心同体の二人の頭に浮かんだ。考えるだけでは、長い道がどこへ通じるのかは少しもわからない。

「では、その道を歩くことにしよう。では」と、二人で一体の神は言った。

こうして、最初にひとり、次にもうひとりと、彼らは歩きはじめた。長い道を歩むには時間がかかる。それぐらいしかわかっていなかった。しかし、「長く歩くためには、どうしたらよいのだろう?」という新たな質問が浮かんだ。少しばかり彼らは考えた。

しかし、イカルは昼には歩けないと、ボタンは夜に歩くのは恐いと、言った。彼らはしばらく泣きじゃくった。やがて大声で泣きわめく二人の声はやんだ。二人は合意した。イカルは夜なら上手に歩くことができる。ボタンは昼なら上手に歩ける。それがわかったので、夜はイカルがボタンを担いで歩けばよい。こうして昼も夜も歩きつづけるための回答を手にした。

それ以来、神々は質問をしながら歩いた。けっして立ち止まらず、到着することも、立ち去ることもなかった。質問をすることは立ち止まりじっとするだけでなく、歩むためにも役立つ。真の男女はそれを理解するようになった。それ以来、真の男女は、歩むために質問し、到着するために旅

立ち、出発するために出会いの挨拶をするようになった。彼らはけっして一ヶ所に留まらなかった。

私は短くなったパイプのタバコをくわえ、老アントニオが続けるのを待った。だが、彼はこれ以上話しを続ける気はないようだった。何か深刻な話を打ち壊すことを恐れながら、私はたずねた。

「ところで、サパタは?」

老アントニオは微笑みながら言った。

「もう、わかっただろ。ものごとを知り、歩むためには、質問をしなければならない」

老アントニオは咳をしながら、いつ巻いたのか、次の煙草の火をつけた。唇から立ち上がる紫煙の合間を縫って、大地に播かれる種子のように、彼の言葉がこぼれていった。

あのサパタはこのあたりの山から現われた。この土地の生まれではない。そういうことだ。すっと現われた。善い人を驚かすためではなく、長い道を歩む途中、休息するためにここにやってきた。それがイカルとボタンである。彼らは一体になっていた。イカルとボタンは長いあいだ二人でいっしょに歩んできたので、二人で一体となり、夜も昼も一体になっていた。ここに到着したときは、一体になっており、サパタと名乗っていた。

そのサパタは言った。やっとここに到着した。この長い道がどこに通じているのか、その回答を探してきた。その長い道は、時には光、時には闇にあった。だが、その本質は同じだった。ボタン・サパタとイカル・サパタ、白いサパタと黒いサパタというふたつの道だった。しかし、真の男女にとっては同じ道だった。

老アントニオは背負い袋からビニール袋を取り出した。袋からは、1910年に撮られた非常に古いエミリアーノ・サパタの写真が出てきた。サパタは腰の位置にあるサーベルを左手で握っている。右手で騎銃を支え、胸には二つの弾薬帯をタスキ掛けにし、白と黒の二色の飾り帯を左肩から斜めに掛けている。じっとしているか、歩いている人のように立っている。その視線は、「私はここにいる」または「そっちに行こう」とも言っているようだ。二つの階段がある。暗闇から出ている階段には、何かの奥底から抜け出したかのように褐色の顔をした数名のサパティスタ兵士がいる。もうひとつの明るい階段には、誰もいない。その階段はどこに通じ、どこからきているのかわからない。

アウグスティン・V・カサソラ撮影

私がこうした細かいことをすべて知っていたかのように言ったとしたら、嘘をついていることになる。こうしたことについて注意を喚起させてくれたのは、老アントニオである。写真の裏には次のような文字が読み取れる。

エミリアーノ・サパタ将軍、南部軍指揮官(スペイン語)

エミリアーノ・サパタ将軍、南部軍指揮官(英語)

エミリアーノ・サパタ将軍、南部軍指揮官(フランス語)

1910年。アウグスティン・V・カサソラ撮影

「この写真に向かって質問した。こうしながら、ここにきた」と老アントニオは私に言った。咳とともに吸い殻を投げ捨て、彼は写真を私に手渡し言った。

「おまえにやるよ。彼に質問するやり方を習得し……道を歩めるように」

「到着したとき、お別れを言っておくほうがよい。そうすれば、別れるときにそれほど傷つくことはないから」と、老アントニオは言った。

そして、手を差し伸べて言った。

「もう行くよ。つまり、今着いたばかりだ」

それ以来、老アントニオは「さようなら」と挨拶しながら近づき、別れるときには、「今着いたところだ」と言いながら、手を挙げて遠ざかった。

老アントニオは立ち上がった。ベト、トニィータ、エバ、エリベルトも立ち上がった。私はサパタの写真をリュックから取り出して、皆に見せた。

「これから山に登るところなの?それとも、くだるところなの?」とベトがたずねた。

「歩いて前進するの?それとも、ここに留まるの?」とエバが聞いた。

「剣は抜くの?それとも、しまっておくの?」とトニィータがたずねた。

「もう発砲したの?それとも、これからなの?」とエリベルトが聞いた。

84年前に撮影され、1984年に老アントニオが贈ってくれたこのサパタの写真に関して、こどもたちからこんなに質問が出たことに、私は驚かざるをえなかった。

アナ・マリアにこの写真を贈ろうと決める前、私は最後にその写真を見つめていた。ひとつの疑問が湧いた。これは昨日のわれわれなのか?それとも、明日のわれわれなのか?

この質問攻めの雰囲気のなか、4歳が終わり5・6歳になったばかりのこどもとしては驚くべき一貫性で、エバは口走った。「で、私へのプレゼントは?」

「プレゼント」という言葉で、ベト、トニィータ、エリベルトは同じ反応をした。

「で、私のプレゼントは?」と全員が叫びだした。彼らは私を追い詰め、生贄にしようとした。

そのときアナ・マリアが現われた。状況こそ異なっているが、一年前のサンクリストバル市の時と同じように、彼女[1994年1月1日のサンクリストバル占拠部隊の責任者]は、私を救けてくれた。

アナ・マリアは、とても大きなキャンディー、本当に大きなキャンディーの袋をもっていた。「ここに副司令のプレゼントがあるわよ」とアナ・マリアは言った。そして「あなたたち男連中は、私たち女がいないと何もできないのね」という顔で私を見た。こどもたちは、キャンディーの分配をめぐり喧嘩するしかないという結論になったようだ。

アナ・マリアは軍隊式の敬礼をしながら言った。「報告。部隊の出発の用意が完了」「了解。朝なのでいつもどおり出発」と、ピストルをベルトに挟みながら答えた。アナ・マリアは退いた。

「ちょっと待って。サパタの写真をあげるよ」と言った。

「何のため?」と彼女は聞き返した。

「われわれがどこに向かうのか知るためさ」私はカービン銃を点検しながら答えた。

上空を一台の軍用機が旋回している……。

12 言葉のお話(1994/12/31)

目を凝らして、霧のなかを見つめよう。引き続いて、話されていることにじっと耳を傾けよう。人類史上でもっとも権力をもち、もっとも多くの犯罪に手を染め、もっとも厚顔無知な連中が巣くっている社会階級、つまり金融資本家階級の卓越したメンバーである高名な銀行家連中たちが、ところかまわず悪態の言葉を吐いている。「メキシコ経済の問題[1994年12月末のサパティスタによるチアパス州内の30自治地区設立宣言を契機に起きたテキーラショックといわれるメヒコ・ペソの暴落]は副司令官マルコスと呼ぶことにする」という死刑宣告が発表された。お金もちどもはこの「問題」を除去するために必要とされる銃弾の値段を計算しだした。

銀行の紳士連中が判決文を発表していた頃、息子のアントニオはメヒコ南東部の山中で雨と寒さに震えていた。息子のアントニオは震えていた。恐いからでなく、寒さを払い除け、雨から身を守り、夜に明かりをともす火が、今夜もないからである。だから彼は震えている。

マルコスは息子のアントニオに近づくと、その横に腰をおろし、「寒いな」と言った。息子のアントニオは黙ったまま座っている。雨と寒さに覆われた夜の帳をさらに暗くする黒いビニールシートの下には、同一の人格である二人の男が座っていた。暖をとるものは何もなかった。

しかし、別の暖かさ、つまり言葉を手にして、老アントニオが近づいてきた。老アントニオは、三人のあいだにある大地に言葉をおくと、話しだした。女友だちやつれあいを抱きしめるような言葉で、暖かさと慰めをもたらした。微かな温もりが、胸や目に沁みこむ。チアパスの12月の寒い夜、息子のアントニオとマルコスはまどろんでいる。

自分の夢を紡ぎ、夜を明かすため、老アントニオは話す。少し前から、息子のアントニオとマルコスの手を取って、自分の声を伝える。話は後戻りしながら、この寒い夜、このまどろみの時から10年前の時へと飛んでいく。その時間が辿りつくのは………

言葉のお話

夜を撤して彼らは話しつづけた。「僕のランプの電池がきれた」と息子のアントニオはイライラして言った。「リュックに電池を忘れた」とマルコスは時計を見ながら答えた。席を外していた老アントニオは、ワタピル椰子の葉をもって戻ってきた。黙ったままでちっぽけな小屋を作りだした。息子のアントニオとマルコスも手伝った。二股の木の枝と蔓を使って徐々にひさしが完成した。その後、薪を探しに出かけた。少しばかり前から、夜になるとともに雨が降りだした。老アントニオは手慣れたしぐさで火種を起こし、やがて勢いよく焚火が燃えだした。マルコスと息子のアントニオはできるだけ体を楽にしようと、焚火のかたわらに寝そべった。

老アントニオは膝を組んで座り、次のような歴史や伝承を語りながら、夜を撤して夢を紡いだ。

真の言葉は世界を創造した最初の神々とともに生まれた。最初の言葉、すなわち最初の火から、数多くの真の言葉が創られた。農民の手でトウモロコシの実がバラバラと外されるように、別の言葉ができた。最初の言葉は三つだった。その三つの言葉から別の三つの言葉が生まれる。これが三千回繰り返された。こうして世界は言葉でいっぱいになった。

世界を創造した最初の神々によって、ひとつの大きな岩が踏み固められた。何度も踏み固められ、岩の表面は非常に滑らかになり、鏡のようになった。この鏡にむかって、最初の神々は最初の三つの言葉を投げつけた。鏡は投げつけられた言葉をそのまま返すことはしなかった。必ず別の三つの言葉を投げ返した。もっと多くの言葉が帰ってくるように、当分の間、神々は言葉を鏡に投げつけた。それは神々が飽きるまで続いた。

やがて、神々に素晴らしい考えが浮かんだ。神々はもうひとつの大きな岩の上を歩き回り、もうひとつの鏡を磨きだした。その鏡を最初の鏡の向かいに置いた。そして、三つの言葉を最初の鏡にむかって投げつけた。最初の鏡は、投げつけられた言葉とは異なる三つの言葉を二番目の鏡めがけて、自分の力で三回も投げ返した。二番目の鏡も、受けた言葉の数の三倍の言葉を最初の鏡にむかって、三回投げ返した。こうして次から次へと新しい言葉が生み出された。こうして真の言葉は生まれた。それは二枚の鏡から生まれた。

すべての言葉、言語に先行する最初の三つの言葉は、民主主義、自由、正義である。

「正義」は罰を与えることではない。それぞれの人に相応しいもの、すなわち鏡に映る自分の姿、つまり自分自身を受け取ることである。死、貧困、搾取、専横や傲慢をもたらす者は、その報いとして、非常に多くの苦悩や悲しみを抱え、人生を歩むことになる。労働、生命、闘争をもたらす者、仲間となる者は、顔、胸、進路を明るく照らす篝火をほうびとして与えられる。

自由、民主主義、正義という標語

「自由」は好き勝手をすることではない。鏡を見つけ、真の言葉を歩ませるため、あなた自身が気に入った道を選ぶことである。どの道を選ぶにせよ、あなたは鏡を見失ってはならない。あなた自身、あなたの属性、そしてほかの人々の属性を裏切ってはならない。

「民主主義」は複数の考えからうまく合意を作りだすことである。全員が同じ意見をもつことではない。すべての考え、あるいは大多数の考えから、少数の考えを排除することなく、大多数の人にとってよいと思われる合意をいっしょに模索し、そこへ到達することである。命令を下す言葉は大多数の言葉に従属しなければならない。支配権力は特定の個人の意志ではなく、集団の意志を反映する言葉をもたねばならない。鏡は歩む人、そして歩む道のすべてを映すだろう。鏡は自分の内面やまわりの世界にむかって考えを紡ぎだす拠り所になるだろう。

この三つの言葉からすべての言葉が生まれた。真の男女の生や死も、この三つの言葉と繋がっている。それは世界を創造した最初の神々が、真の男女に与えた相続財産である。相続すべき財産というより、担うべき重い責任と言ったほうがいい。何事に限らずよくあるように、この重い責任を道の途中で放り出す者や、何もせずに諦める者がでてくる。この相続財産を投げ出す人は、自分の鏡を割り、永遠に盲目で歩むことになるだろう。彼らは、自分が何者か、どこからきて、どこに向かっているのかを知ることはできない。

だが、最初の三つの言葉を相続財産としてもちつづける者たちは、トウモロコシ、コーヒー、薪を担ぐときと同じように、背中の重い荷に腰を曲げ、しっかりと大地を見つめて歩むだろう。大きな荷を背負って小さくなり、重い荷でいつも下を見つめる。だが、真の男女は偉大であり、上を見つめている。尊厳を失うことなく、真の男女は見つめ、歩む。そういうことだ。

真の言葉を失わないため、最初の三つの言葉をいつも大切にすべきである。世界を創造した最初の神々はこう言った。ある日、言葉を映す鏡が壊れるかもしれない。生みだされた言葉も、鏡と同じように壊れるかもしれない。世界は話せる言葉をなくし、沈黙するかもしれない。だから、生きるために死のうとする直前、最初の神々はトウモロコシから生まれた男女に対して、三つの言葉を大切にしてほしいと頼んだのである。それ以来、真の男女はこの三つの言葉を相続財産として大切に護っている。忘れられないように、三つの言葉は、歩み、戦い、生きていく。

二人が目を覚ますと、老アントニオはテペスクィントレを調理していた。焚火の薪は赤々と燃えていた。同時に、雨と老アントニオの背中の汗で湿った薪も乾きだした。夜が明け、目が覚めると、息子のアントニオとマルコスは、両肩に何か重いものを感じた。それ以来、どうやってその重い荷を軽くしようかと、二人は模索している。今もそうしている。

息子のアントニオは目を覚まし、大きなあくびをした。そして、マルコスを揺り起こした。マルコスはパイプをくわえたまま、オコーテ松の根元に座って眠り込んでいた。ヘリコプターの騒音と猟犬の吠える声が、朝の静けさと夢を引き裂いている。また、歩きつづけなければならない。…そして、夢を見つづけねばならない。

13 大きな敵を選ぶこと(1995/5/11)

あなた[エドゥアルド・ガレアーノ]に話したかったのはこのことではない。あなたからお話していただくため、お話をしておきたかった。老アントニオは私に教えてくれた。人の大きさは、戦うために選んだ敵の大きさに比例するとともに、抱く恐怖が大きくなるほどその存在は小さくなる。

雨降る5月の昼下がり、煙草と言葉が支配している時間、老アントニオは私に言った。

「大きな敵を選ぶのだ。そうすればおまえはその敵と対決できるように大きく成長する責任を引き受けざるをえなくなる。おまえの抱く恐怖を小さいものにするのだ。恐怖が大きければ、おまえが小さくなってしまうからだ」

政府はメキシコの人民を恐れている。だから、たくさんの軍隊と警官を抱えている。とても大きな恐怖を抱いている。つまり、政府はとてもちっぽけな存在である。われわれが政府に抱く恐怖とは、忘れられることである。われわれは、苦悩と血の力によって、忘却される恐怖を小さくしてきた。だから、われわれはずいぶん大きな存在である。

このことをどこかで書いて話してほしい。老アントニオがこのお話をしていたことを明らかにしてほしい。これまでわれわれには老アントニオに相当する存在がいた。あなたにまだそのような存在がないのなら、私の老アントニオをお貸ししたい。南東部の先住民は、自らを大きな存在にするため、自らの抱く恐怖を小さくしている。自らが成長し、よりよき存在になる責任を引き受けるため、並はずれた敵を選んでいる。そのことを説明してほしい。

1996年7月の大陸間集会でのエドゥアルド・ガレアーノ

14 鏡のお話(1995/6/9)

1985年5月。夜明け前。鏡のような湖面に月の姿が映る。嫉妬に駆られた湖が小波をたて、月の顔は皺だらけとなる。われわれは丸木船に乗り込み、湖の対岸へ向かうルートを進んでいる。湖を横断するという私の決意と同じぐらい、丸木船は揺るぐことなく安定している。

自分が作った丸木船に乗らないかと、老アントニオは私を誘った。新月から満月を経て28夜、老アントニオはマチェーテと斧を使い、杉の長い幹を加工した。丸木船は全長7メートルもあった。丸木船は、杉、マホガニー、ウァナカストレ、バリイなどで建造できる。そう説明しながら、老アントニオは列挙した各種の木を教えてくれた。老アントニオは木をひとつずつ私に示した。だが、その違いはよくわからなかった。私にとってどれも巨木だった。巨木の説明は、昼間に行われた。

今、いつもどおり夜明け前である。老アントニオが「ラ・マルコンテンタ」と命名した例の杉の丸木船でわれわれは湖を横断している。細長い棒で船を操りながら、老アントニオは「月に敬意を表しそう命名した」とつぶやいた。すでに湖の中央部まで達していた。風で湖面はクシですいたように波立ち、丸木船は上へ下へと揺れだした。風が鎮まるのを待つべきと判断し、老アントニオは船を流れるままにした。

「この波だと一撃で丸木船から放り出されるかも」とつぶやくと、彼は巻き煙草を一服した。そして、風でできた波と同じような渦巻き状の煙を吐き出した。ミラマール湖に点在する大きな岩礁のシルエットが、満月の光によってくっきり映し出された。渦巻き状の煙を吐きながら、老アントニオは昔から伝わるお話を語りだした。

目前に迫る難破(船酔いか、恐怖かは不明)が気になり、私は彼のお話や物語を聞く余裕はなかった。彼にはそんな私を気にする様子はみじんもないことは、一目でわかった。丸木船の底に横になると、老アントニオは断りもなく話しだした。

鏡のお話

月はこの場所、つまり密林で生まれた。このように最長老たちは話していた。ずいぶん昔のことだ。神々はずいぶん遊び、多くのことをして疲れてしまったので、ずっと寝つづけていた。世界は少しばかり静かになっていた。世界は沈黙していた。

しかし、小声でシクシクと泣く音が、彼方の山のほうで響きだした。神々は山の真ん中にいる湖をまったく忘れていた。大地にさまざまなものを分配したとき、小さな湖が残っていた。しかし、湖をどこにおけばいいのか、神々はわからなかった。そこで、広大すぎて誰も踏みいったことのない山の真ん中に湖を放置していたのである。

独りぼっちになった小さな湖は泣きだした。湖は泣きわめいた。その泣き声を聴いて、世界を支える母なるセイバの木の心は悲しみに包まれた。

身に着けた白色の大きなスカートをたくしあげ、セイバの木は、小さな湖のいる所に近づいた。セイバの木は、泣きわめいて小さな水溜まりになった湖にたずねた。「どうしたの?」

「独りぼっちはいや」と小さな湖は答えた。

「私がそばにいてあげるから」と世界を支えるセイバの木は言った。

「ここにいたくないわ」と小さな湖は答えた。

「じゃあ、私が連れていってあげる」とセイバの木は言った。

「地面に接する低い所はいや。あなたのように高い所がいい」と小さな湖は答えた。

「じゃあ、私の頭の高さまでもち上げるわ。だけど、ほんのちょっとよ。風がきつくて、あなたは吹き飛ばされるかもしれないからね」とセイバは言った。

母なるセイバの木はスカートをできるだけたくしあげた。そして、小さな湖を両手でつかもうと前屈みになった。世界を支えるセイバの木は、母のような細心の注意を払いながら、小さな湖をその前髪の所においた。母なるセイバの木は、小さな湖が痩せ細っているのを知った。小さな湖から水が一滴もこぼれないよう注意しながら、セイバの木はゆっくり身を起こした。

高い場所に着くと、小さな湖は叫んだ。

「こんな高い所はとっても気もちがいい。世界を知るため連れていって!世界中を見たいの!」

「お嬢ちゃん。世界はとても大きい。高い所にいると落ちるよ」とセイバは答えた。

「いいから連れてって!」と小さな湖は言い張り、前と同じように泣きわめきだした。

母なるセイバの木は小さな湖が前のように泣きわめくのが嫌だったので、彼女は頭の上に小さな湖を乗せ、まっすぐ歩きだした。

それ以来、女は水でいっぱい瓶を頭の上に乗せ、一滴の水もこぼさず歩けるようになった。小川から水を運ぶとき、密林の女は、母なるセイバの木と同じ格好で歩いている。背をまっすぐ伸ばし、頭をあげて前方を見つめ、夏雲のように軽やかに歩む。気もちを和らげる水を高々と頭に乗せて運ぶとき、女はこんなふうに歩くのである。

水を運ぶグアテマラ・アンティグアの女性

母なるセイバの木にとっては、歩くほうが都合よかった。当時の木々は、静かに落ち着いてはおらず、あちこち動き回っていた。しかも、こどもを作りながら、世界中を木で満たしていたのである。また、風はあたり一帯を吹き抜け、ヒューヒューと単調な音をたてていた。母なるセイバの木を見つけると、風は彼女のスカートを手でまくし上げ、からかう気になった。しかし、セイバの木は怒って、風に言った。

「風さん、ちょっと静かに!泣き叫ぶ気まぐれな小さな湖を頭上に乗せて運ぶのが見えないの?」

そう言われ、風はセイバの木のカールした前髪という高い所に見え隠れしている小さな湖を見つめた。風にはその小さな湖がとても美しく見えた。彼女を好きになったのではないか。風はそう考えた。そこで風はセイバの木の頭上まで舞い上がり、小さな湖に聞こえるよう、素敵な言葉で話しはじめた。小さな湖は、予想どおり、風に告げた。

「私を世界中に連れていって?それなら、あなたについていくわ!」

風は彼女の言葉にたじろがなかった。雲で一頭の馬を作ると、背中に小さな湖を乗せた。とても素早かったので、いつ小さな湖が頭から連れ去られたのか、母なるセイバの木は気づかなかった。

小さな湖は、風とともに出かけて、楽しい時間を過ごすようになった。なんてきれいな娘なのだろうと、風は小さな湖にささやいた。いたずらっ娘はなんてかわいいのだろう。小さな湖が湛えている水で癒せない渇きとは、いったいなんだろう。なぜ小さな湖にこの身を沈めてしまわないのか。小さな湖を口説いて、夜明け前の奥まった場所で、彼女と愛を交わそう。風はいろんなことをつぶやいていた。

小さな湖は、風のつぶやくことをすべて信じるようになった。水の溜まった場所、つまり湖の上を通過するごとに、小さな湖は自分の姿を見つめ、湿った髪を整え、潤んだ眼を半開きにし、丸い顔に小波を浮かべ、媚びる格好をした。しかし、小さな湖はあちこち歩き回りたいだけだった。夜明け前の奥まった所で愛を交わすつもりなどなかった。

嫌気がさした風は、彼女を連れて上空へと舞い上がった。そこで大きな声を出して彼女をからかった挙げ句、彼女を放り出した。小さな湖は落下していった。しかし、かなり高いところにいたため、落下するのにずいぶん時間がかかった。でなければ、激しい衝撃を受けたにちがいない。小さな湖が落下していくのを眺めていた星々は、小さな湖に駆け寄り、星の光の切っ先で湖を突き刺した。七つの星は両脇をシーツのように組み、小さな湖を捕まえると、ふたたび天空高く放り上げた。

小さな湖は落下の恐怖で青白くなった。大地に降りたくない小さな湖は、そばにいるように星々にお願いした。「いいよ。だけど、われわれが行く所へ、あなたもいっしょに行かないとダメだよ」と星たちは小さな湖に答えた。「はい。あなたたちといっしょに私は行くわ」と小さな湖は答えた。

だが、いつも同じ道ばかり歩くのが悲しくて、小さな湖はまたヒーヒーと泣きだした。

神々は彼女の泣き声で目覚めた。いったい何が起きたのか、どこから泣き声が聞こえて来るのかを探ろうと、神々は出かけた。そして、神々は七つの星に引かれて夜を横断している小さな湖を発見した。ことの成り行きを知り、神々は怒りだした。神々が湖を創ったのは、天空を歩むためではなく、大地にいるためだったからである。小さな湖のいる場所に赴いて、神々は言った。

「おまえはもう湖ではない。湖は空にはおれない。だから、おまえを地上には降ろすことはしない。空にずっと居なさい。おまえは『月』と名乗りなさい。媚びと自惚れの罰として、大地で光を留める場所である井戸に向かって、いつまでも光を投げかけるのです」

こうして星々の輝きや活力が消えたとき、水を飲みくるように、神々は大地に光を留めるための大きな円い穴を作った。それ以来、月は自ら光を発さず、光を反射するだけの鏡になった。満月になると、星々が水を飲む大きな光の穴の真向いで、月は光を反射している。光を反射する鏡、それが月である。だから、月が湖の正面を通過するとき、鏡が鏡を見つめることになる。そんなことを望んでいなかった月は満足もしていないし、怒ってもいない。よくない満足をしているわけだ。

セイバの木

神々は、小さな湖を甘やかし連れ歩いたかどで、母なるセイバの木も罰した。セイバの木が出歩かないように歩くことを禁じた。また世界を担ぐように命じた。そして、泣きわめく声を聞いても悲しくならないように、セイバの木に二重の皮膚をまとわせた。それ以来、石のような肌をした母なるセイバの木は、すっと聳え立ち、動く気配はまったくない。セイバの木が少しでも動けば、世界は墜落する。「まあ、こんなわけだ」と老アントニオは言った。

それ以来、月は大地に保存された光を反射している。月は湖を見つけると、自分の髪と顔を整えるために静止する。そして女性も鏡を見ると、自分の姿を見つめるために立ち止まる。鏡は神々の贈り物である。髪と顔を整えられるように、気ままに散歩し、天へ昇ろうという気が起きないように、それぞれの女性に一片の月が与えられた。

老アントニオの話は終わった。しかし風は止まなかった。波は小舟を翻弄しつづけた。私はじっと黙っていた。老アントニオの言葉を反芻していたのではない。口を開けたら最後、月が媚態をひけらかしながら激しく波立っている鏡のような湖面に、私が肝臓まで吐き出すのは確実だった。

15 剣、木、石、そして水のお話(1995/10/1)

追伸-戦術と戦略についての講義

メキシコと呼ばれている国が、地震によって無関心と自閉的な状況が打ち壊されることになったあの年[1985年9月のメキシコ大地震]、われわれは泥と雨にまみれながら、9月の夜明けを迎えていた。老アントニオは、避難していたシュロ掛け小屋の焚火の勢いを強くした。小屋の外に出ようとしても無駄だった。老アントニオはそれをよく知っていた。泥は乾燥するとザラザラの土になり、皮膚や記憶を傷つける。老アントニオが考えていたのは、私と同じように髪にまで固まって付着した泥のことではない。湿気にみちたわれわれの到着を歓迎し近づこうとするブヨや蚊を撃退しようと考えていた。焚火の儀式に続いて、煙草の儀式が始まった。

それぞれが煙を吐き出し、独立戦争に関する話が始まった。その話しのなかで、私はイダルゴ、モレロス、ゲレロ、ミナ、ピピラ、ガレアーナ一族[いずれもメキシコ独立戦争時の英雄]のことを語った。じっと一点を見つめて話しを聞きながら、老アントニオはうなずいていた。私は学校で教わった歴史や教訓をそのまま繰り返したわけではない。これらの男や女たちの孤独、迫害や中傷にもかかわらず前進しつづけた彼らの意図を再構築しようとしていた。

ミゲル・イダルゴ自治区役場の壁画

しかし、メキシコの山中でのビセンテ・ゲレロのゲリラ戦争の長い抵抗に関する私の話が終わらないうちに、老アントニオは咳払いで私の話を遮った。それは、紫煙の出るパイプの熱と同じように、新しい驚きが彼の唇に届いたことを告知するものだった。焚火の炎と記憶をかきたてようと息を吹きつけながら老アントニオは言った。「そのことならちょっと覚えている」

価値ある重い荷物の包みを降ろすように、老アントニオはお話を語るための言葉を、過去と現在の反乱戦士、そして煙と炎とのあいだへと降ろしだした。

剣、木、石、そして水のお話

老アントニオはパイプをくわえている。言葉をくわえ、言葉に形と意味を与える。老アントニオが話すとき、耳を傾けるため、雨は止み、水と暗闇も一休みする。

われわれの大昔の先祖たちは、この土地を征服しようと到来した異邦人と対決しなければならなかった。異邦人はわれわれに別のやり方、別の言葉、別の信仰、別の神、別の正義を押しつけるため到来した。異邦人の正義は自分のためだけの正義である。彼らはわれわれの正義を奪いとった。

彼らの神は黄金だった。彼らの信仰が優れたものとされた。彼らの言葉は嘘だった。彼らのやり方はきわめて残酷だった。われわれの偉大な戦士は彼らと対決した。異邦人の魔手からこの土地を守ろうとする住人とのあいだで激しい戦闘が起きた。しかし、異邦人が携えてきた力はとても強力だった。偉大で優れた戦士たちは、戦闘に倒れ、死んだ。戦いは続いた。しかし、戦士の数は少なく、女やこどもまでが斃れた者の武器を手にした。

そのときのことである。先祖のなかのより抜きの賢者たちが集まり、剣、木、石、水の話を始めた。ずいぶん昔のお話が語られた。その山中に、人間が働き身を守るために携えてきた物が集合した。一方、神々はもとの所に戻っていた。つまり寝ていたのである。当時の神々は、もっとも偉大な神々、世界を誕生させた神々、最初の神々ではなかった。彼らはきわめて怠慢だった。白みはじめた夜明けのなか、男や女たちは身体を摩滅させ心を成長させていた。夜は静まりかえっていた。夜が静かだったのは、自分に残されているものが少ないことを知っていたためである。

まず、剣が話しはじめた。-「こんな剣だ」と、老アントニオは話を中断すると、大きな両刃のマチェーテをつかんだ。マチェーテは炎の光を受け、ほんの一瞬輝き、暗闇に戻った。老アントニオは続けた-

まず、話しはじめた剣がこう言った。

「俺はいちばん強い。なんでも壊せる。俺の刃はよく切れる。俺様を手にする者は権力を手に入れ、俺に歯向かう奴は死ぬだろう」

「そんなの嘘っぱちだ」と木が言った。

「俺がいちばん強い。俺は風や激しい暴風にも抵抗した」

剣と木は戦った。木は身体を強く、硬くして、剣に立ち向かった。剣は木を何度も打ち据えた。幹は切断され、木は倒れた。

「俺がいちばん強い」と、剣はもう一度言った。

「そんなの、嘘っぱちだ」と、今度は石が言った。

「私がいちばん強い。硬くてずいぶん昔からいる。しかも、重くて力強い」

そして剣と石が戦った。石は身体を硬く強固にして、剣と立ち向かった。剣は石を何度も打ちすえた。石を壊せなかったが、いくつもの破片にした。剣の刃はなくなり、石はバラバラになった。

「引き分け」と剣と石は言って、戦いが無意味だったと嘆き、泣きだした。

小川の水は、こうした戦いを眺めるだけで、何も言わなかった。それを見ていた剣は言った。

「おまえがいちばん弱虫だ!誰にも何ひとつできない。俺はおまえよりずっと強い!」

こう言うと、剣は全力で小川の水に飛びかかった。大騒動と大騒音が起こり、魚はびっくりした。しかし、水は剣の打撃にいっさい抵抗しなかった。何も言わず、水はしだいに元の形を取り戻した。剣を包むと、元の川の流れに戻った。

こうして神々が自分の喉の渇きを潤すため作った大きな水に剣は飲み込まれてしまった。時間が経ち、水中にあった剣は古くなり、錆びだした。刃がなくなったので、魚たちも恐がらずに近づき、剣をからかうようになった。恥ずかしさのあまり、小川の水の中にある剣はすごすごと引き下がった。刃がなくなり、敗北したくせに、剣は文句を言った。

「俺がいちばん強い!水は何もしなかったが、戦わずに俺を負かした」

夜明けが訪れ、陽が昇ると、ひと組の男女が目覚めた。彼らは新しくなるためいっしょにいて疲れ切っていた。ほの暗い薄明かりのなか、その男女は、剣、バラバラになった石、倒れた木、そして歌っている小川の水を見いだした。

剣、木、石、そして水のお話を話し終えると、先祖たちは言った。

「野獣に対して、われわれは剣のように戦わねばならない時がある。暴風に対して、われわれは木のように抵抗しなければならない時がある。時間に対して、われわれは石のように戦わねばならない時がある。だが、剣、木、石に対する水のように、われわれは戦わねばならないこともある。今こそ、われわれは水となって、川へ向かっている自分たちの道を歩む時である。その川は大きな水へわれわれを導くものである。その大きな水は、もっとも偉大な神々、世界を誕生させた神々、最初の神々が渇きを癒したものである」

老アントニオは言った。

「われわれの先祖はこんなことをした。荒々しい打撃に抵抗する水のように、先祖は抵抗した。異邦人は暴力を携えて到来し、弱者を驚かせ、勝利したと思い込んだ。だが、時の経過とともに、古くなり錆びだした。いったん勝ったのに、なぜ負けたのか?それが理解できないので、異邦人は隅で恥ずかしくなっていた」

パイプとかまどの薪に火をつけながら、老アントニオは付け加えた。

「こうして、われわれのもっとも偉大で知恵のある先祖たちは、異邦人との大戦争に勝利した。異邦人は出ていった。小川の水が川に向かって歩みつづけるよう、われわれはここにいる。その川は、もっとも偉大な神々、世界を誕生させた神々、最初の神々が渇きを癒した大きな水へ、われわれを運ぶだろう」

夜は明けた。それとともに老アントニオはいなくなった。私は、太陽の歩みを追いながら、小川の縁に沿って、西へ向かった。小川は川に合流するまで蛇行している。鏡の前には、夜明け前の太陽と日没前の太陽のあいだにある真夜中の太陽による柔らかい愛撫がある。癒しとは傷つくことである。水とは渇きである。出会いを求める探求は続く。

老アントニオのお話にある剣と同じように、何の障害もなく、2月の政府の攻撃はサパティスタの土地を侵攻した[1995年2月9日の政府軍によるグアダルーペ・テペヤック急襲]。強力で目もくらむ権力の見事なデザインの剣は、サパティスタの領域を打ち据えた。老アントニオのお話にある剣と同じように、大騒音と大騒動を引き起こした。それで何匹もの魚がびっくりした。老アントニオのお話と同じように、剣による打撃は強大だった……。だが、それは無駄に終わった。老アントニオのお話にある剣と同じように、それは水の中に留まり、錆びつき、古くなった。

水はどうしているかって?水は自分の道を歩みつづける。剣を包んだまま、それに気づくこともなく、川へと到着する。その川は、もっとも偉大な神々、世界を誕生させた神々、最初の神々が、渇きを癒した大きな水へとその剣を運ぶことになる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?