USMLE Step2 CK 合格への 道しるべ②~CK、Step1、国家試験の違い~

①は前書きしか書いていない記事でしたが、本題に入りましょう

CKを合格するためには、UWをやればいいと言いますが、CKとはいったいどんな試験なのかというところが分からなければ、対策も立てられません

今、UWの社会医学以外は全て2周した状態のタイミングでの考察ですが、Step1に合格した後に、CKに合格者の方のブログを読んでから抱いていたイメージから変りました。

CKの話の前に、Step1と国家試験について書いていこう思います

制作、試験の意義、出題範囲、合格基準、問題の出題形式、時間について自分なりに考察します

Step1

制作;

NBME(National Board Of Medical Examiners)

試験の意義;

米国の医学生2年生(日本の3~4年生相当)が受験する基礎医学的な知識を問う試験

出題範囲;

基礎医学(感染症、生化学、免疫、病理、解剖生理学、社会医学など First Aid for Step1がほぼ網羅している)

合格基準;

現在のスコア表示が残っているStep1では、受験者の偏差値換算で35を下回ると不合格。今後変更されるかもしれない

出題形式;

実際の医療の場面が想定されながら、40歳女性が来院~中略~この患者の原因と疑われる微生物の特徴は? のような文章は臨床、設問と選択肢はバリバリ基礎医学のような問題

時間;

試験時間は休憩時間込みで最初のブロック開始から8時間以内+各ブロックは1時間以内というルール。 1ブロック40問

国家試験

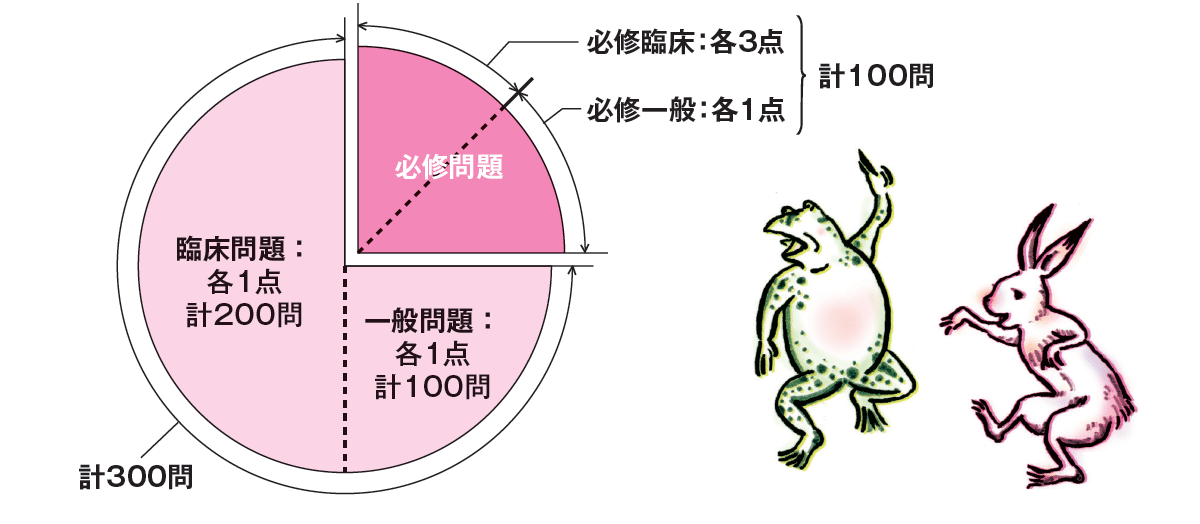

(Medlinkの図が分かりやすいので引用させてもらいました)

制作;

制作委員会に選ばれた100人弱のお偉い先生が作成

試験の意義;

日本の国家試験、受験資格は、医学部卒業者、卒業見込みの6年生

出題範囲;

Blue printの範囲内から選ばれる。公衆衛生的分野と臓器別に疾患を抑える方針でカバーできる問題が多い(Year noteがほぼ網羅している)

合格基準;

必修問題で8割を超えている&禁忌選択肢を規定の数以上選んでいない

上の条件を踏まえて、受験者の相対評価で約下一割に入っていない

禁忌の数や、合格最低点は年により変動する

出題形式&時間;

必修問題と総論、各論に分かれており、

一般問題という一問一答の問題が150問、臨床問題(Step1同様のタイプ)が250問出題される

試験時間は、Step1は一問あたり1分30秒以内だが、一般問題というより時間を使わない問題を含めても一問あたり2分ある。

国家試験とStep1は本質的に上の情報から見ると

Step1は時間的制約が大きい(禁忌や必修のような絶対条件こそないが、休憩時間が異様に短く、情報量の多い問題を短時間で処理しながら、休憩時間も満足に取れない)

国家試験はケアレスミスが許されない(時間的に余裕があり、休憩時間も十分に確保されるが、禁忌や必修の絶対条件を満たす必要があり、気が抜けない)

このような違いが見えてくる。

本題のCKに戻ると、

Step2CK

制作;

NBME(National Board Of Medical Examiners)

試験の意義;

米国の医学生4年生(日本の6年生相当)が受験する基礎医学的な知識を問う試験

出題範囲;

臨床知識(特にプライマリーケア的な事柄、Common diseaseの診断と初期治療や、救急や精神、産婦人科の診断と初期治療的知識も聞かれる)

合格基準;

受験者の偏差値換算で35を下回ると不合格。

出題形式;

全て臨床問題形式、問題文はカルテをそのまま文章表記にしたような記載で、疑う診断、診断のための検査、初期治療、予後含めた管理などを問う

時間;

試験時間は休憩時間込みで最初のブロック開始から9時間以内+各ブロックは1時間以内というルール。 1ブロックおよそ40問で8ブロック約320問を解く

上に書いた概要がCKの調べて分かることだと思います

Step1の形式で1ブロック多くなって、日本の国家試験のようなことを問うんだろ?て思うかもしれませんよね…

ところが、実際UWを解いてみると、

時間制限や問題数などはStep1に非常に近いけれども、

設問の問い方が多彩であったり、日本の国家試験ほど疾患ベースではないのです。

出題傾向については考察すると以下の違いが国家試験とStep2CKであると思います

偏見かもしれませんが、日本の国家試験では、疾患ベースで出題される臨床問題がほとんどです(救急や産科は、そうでもないのですが)

Year noteのように、疾患の概念、疫学、症状、検査、診断基準、治療法、予後とこれらを一連の流れで覚えていれば解ける問題が多いです

予備校講義の流れも

・疫学と症状からテーマの疾患を類推し

・診断を答えるか、治療を答えるか、診断に必要な検査を答えるか、合併症を答えるかという問いがメインでYear noteで9割方カバーしているのは本当だなと感じます

Step1も問題文こそ、臨床的ですが、設問は基礎医学なので、薬の作用機序や微生物の特徴など、一対一対応の知識を問われることが多く、Fast Aid for Step1でそのテーマごとに絵と簡潔な設問で出題される知識の9割近くカバーしていると思います

一方でCKも全くが歯が立たないということはないけれど、

国家試験との大きな違いは、疾患として、診断されているかいないかをあまり重要視していない点がある

というのも、主訴に対する姑息的な治療を聞く問題や。実臨床ではよく出会うけど、研究対象になることが少ないCommon diseaseが出題されたり、する

→疾患と診断できる症例とできない症例があるため、疾患ごとに知識をまとめることが困難

かといって主訴ごとに情報を分けても、同一疾患でも主訴が異なるケースがある。

この多様な出題傾向のために、主訴からみるか、検査異常所見への対応という見方をするか、疾患から見るか、多面的な情報なので、

一般的に重複した情報を書きたがらない紙媒体の本では、この多次元的なもの考えを学ぶことが難しいし、知識の整理が難しいんじゃないかなと思います。

出題者による問題の傾向の違い

国家試験制作委員に文句言う気はないけれども

国家試験制作委員の先生方はほとんどが三次医療を提供するような大学病院で専門的疾患の治療や、研究をしている先生が多いんじゃないかなとおもいますよね

結果として例えばですけど、糖尿病足潰瘍の治療とかその対応てほとんど見ないですよね…

3次じゃない市中病院にいけば、アンプタしてる患者さん結構診たりしますし、アンプタ後に足が痛いて言われたら何を考えるか?て初期研修医でも対応しそうな案件ですけど、国家試験制作委員会では自分の研究する腫瘍の抗癌剤レジメンの方が問題として問う傾向がある気がします

付け加えて日本の縦割り診療科でいわゆる臓器を専門にする先生が多いので診断学や、主訴に対するファーストタッチよりも、特定の疾患の診断が前提にあってその疾患の診断をつける検査や、治療管理をするためのグレードをつけるための検査、グレードごとの治療という専門医が行う知識が多いんじゃないかなとも思いますね

出題委員に総合内科などジェネラルな分野の先生が増えると傾向がCKのようになるかもしれませんが…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?