Post CC OSCEの対策について

お久しぶりです。

Twitterの方に関しては個人情報が特定できてしまいますのでしばらく休止させてもらっております。

卒業試験や就職活動がひと段落したら、また再開しようかなとか考えております。

本題ですが、昨年から正式採用の予定だったPost CC OSCEですが、コロナウイルス感染症拡大で、中止になったり、感染に配慮して特殊な形態で行われた大学も多くありました。

受験する側の立場からすれば、今年も中止でいいよと思ってはいますが、ワクチン接種など進んでいることから考えても、本年は予定通りに開催する大学が多いのではないかと思います。

ネット上の情報を集めながら、Post CC OSCEの対策について総論的にまとめてみましたのでよろしければご参考にしてください

POST CC OSCEとは?

Post-Clinical Clerkship Objective Structured Clinical Examinationことで、学生実習後に国家試験で評価することが難しい、臨床実習で身に着ける技能の評価を目的とした試験である。

2020年度から正式採用であったが、前述のように、実質今年度から本格始動するともいわれている、

また2019年以前からも、試験運用的に実施していた大学もあり、CATO(医療系大学間教養試験実施評価機構)による共通課題と各大学が作成するオリジナル問題の二部構成であった。

機構課題については各大学で動画が公開されているほかMedicmediaののブログで公開されているように以下のような流れとなっている

https://informa.medilink-study.com/web-informa/post17775.html/

またCATOの臨床研修開始時に必要とされる技能と態度に関する学修・評価項目(1.1版)によると(http://www.cato.umin.jp/pdf/kenshu_11.pdf)

A:医療面接

B:身体診察

C:小児診察

D:成人女性の診察

E:臨床推論

F:報告

G:診療記録

H:その他の行為となる

上のMedic Mdeia社のサイトから引用した流れの試験を行うことで、A,B,E,Fを満たすことができ、

またC,Dに関しては、患者を小児に設定、また成人女性に設定することで満たすことができると考える。

またGに関しては、報告でなく、診察内容をカルテ記載という試験形態にすることで、対応する可能性もあると考える。

その他の行為は、BLSやガウンテクニックや手洗いなど予測される。

パターンを上げるときりがないので

今回は、CATOの機構問題についてメインで書きたいと思う

臨床推論問題の攻略

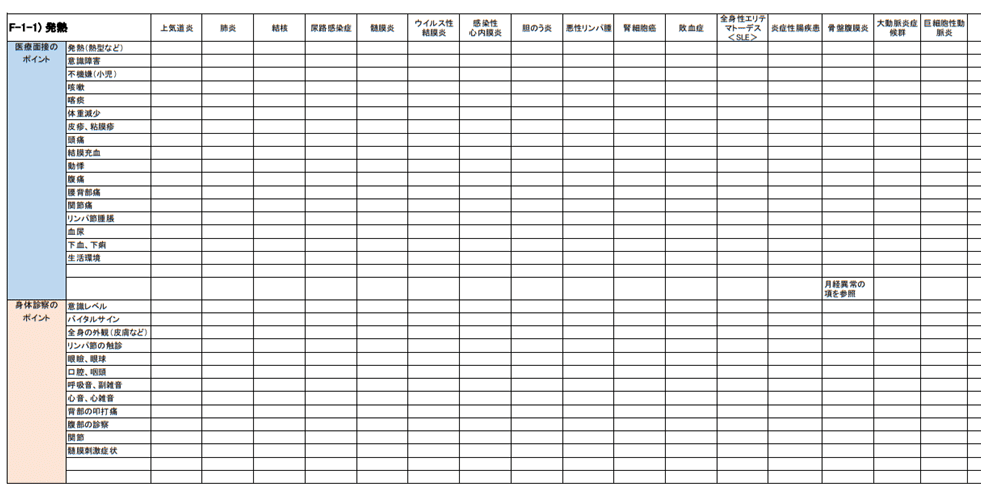

臨床推論問題は、37徴候のいずれかからっ出題されると範囲が決まっており、鑑別で上げるべき疾患も全て網羅されているが、これ完全に暗記することは非現実的である。

37個の主訴・徴候に上のようなテーマが附随している。

一分で課題文を読み、12分で一通りの問診と身体診察を終えて、4分で上級医に報告するため時間的な余裕があまりない試験であると考えられる。

高得点をとる事が目的でなく、卒業資格を得るうえで、最低限度通過できる技能を身に着けると考えると、

聴くべき項目や共通する身体所見をルーチン化して、パターン練習をすることが最重要と考える。

注意事項

こんな記事書いていますが、著者はOSCE試験を受けておらず、聞いた話や機構の公式文書やネット上で拾える記事からまとめたものですので、情報を規則を破り開示しているわけではありませんし、実際には私が書いた内容通りの基準で見てもらえるかどうかについては自己責任でお願いします。

おそらくですが、

採点は加点評価で、知識的な配点よりも、聴くべき項目を網羅できていることや、患者さんへの配慮に対して加点が大きいテストであると考えます

課題を読む時間で、勘違いをしないで主訴などからある程度診断を想起して臨むことが重要と考えます。

POST CC OSCEの型について

①患者さんの入室

②Open Question

③Closed Question

④解釈モデル

⑤主訴ごとの鑑別に関わる問診

⑥面接のサマリー

⑦身体診察

⑧報告・ないしカルテ記載

上記の1-8の流れがCATOの課題の流れと考えます。

各項目についてと主訴ごとの流れは以下に示しながら購入していただいた方へ資料送付したいと思います

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?