【USGS】地震情報の設定変更3a・震源深さ200km以上380km未満・過去20年、測定中心位置:小笠原・母島

☆今回もUSGSのデータ取得設定を変更。

→ データ取得設定を変更:半径5000km以内、震源深さ200km以上380km未満、過去20年分

〜

発生場所が特定のエリアに限定されている。発生エリアは主に次の7箇所。①伊豆・小笠原海溝の平行線上、②オホーツク海の千島列島の北側の平行線上、③フィリピン南のセレベス海、④インドネシアのジャワ海・フローレス海・バンダ海の平行線上、⑤パプアニューギニアのビスマルク諸島周辺、⑥九州南端より西南方面の奄美沖縄群島の平行線上、⑦アリューシャン列島。

上記④と⑤は緯度(Latitude): 0未満の南半球側であり、上記③は経度(Longtitude):130未満の場所と言える。

上記⑥と⑦は、深さ380km以上では発生していない場所であり、この200km以上380km未満で表出した現象と言える。(地球の中心から見た場合) (なお、過去20年に限った場合なので、地球の歴史から見れば、ほんの一瞬。)

〜

【USGS】地球マークを選択[押下]すると、地震発生分布が表示される。

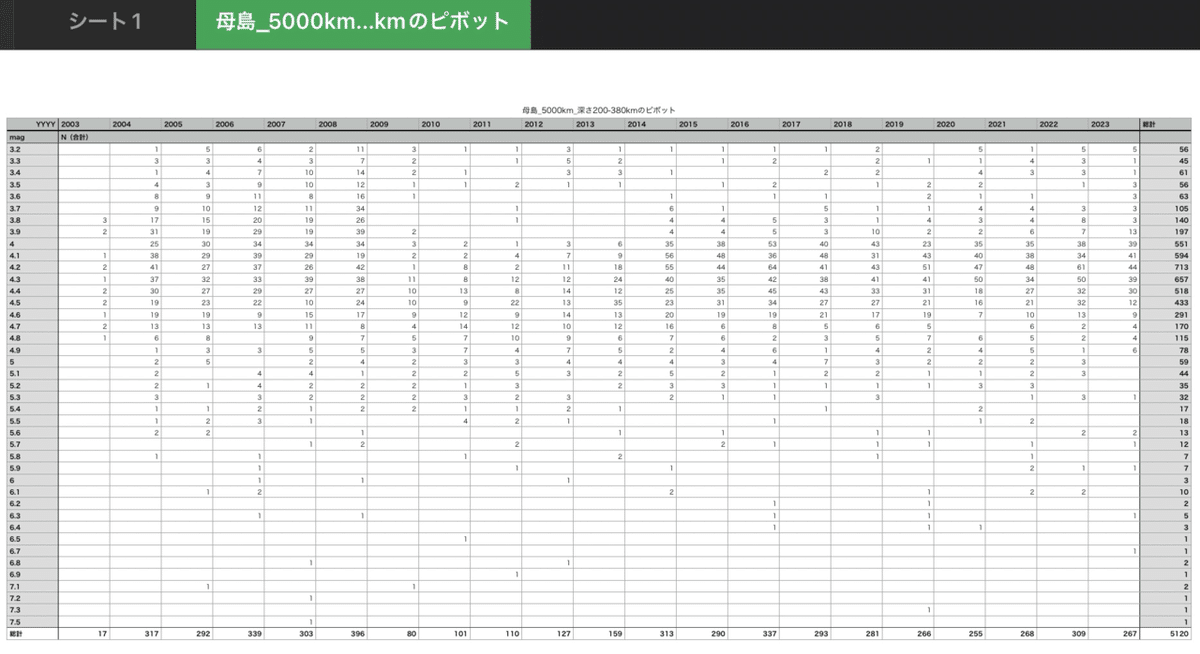

震源深さ200km以上、マグニチュード3.2以上、過去20年分を見ると、地震発生数は5,120回。(2023/12/05時点)

ダウンロードしたデータをアプリ「Numbers」のピボットテーブルを使って、発生年別件数を2年毎にまとめてカウントした所、2007-2008年が最も多く500回であった[最大マグニチュード7.5、発生日時:2007-09-28T13:38:57、場所は北緯22.013度 東経142.668度、震源の深さ260km]。

【USGSの設定内訳】

【基準の位置情報】小笠原・母島

アンナビーチ母島ユースホステル(Gest_House)近く

26.639385°N 142.157308°E

(26.6394, 142.1573)

この場所を中心に半径5,000kmの地震情報を取得する様に設定。その他の条件は次の通り。

・震源の深さ:200km以上 380km未満 (379.99km以下)

・マグニチュード:3.2以上

・地震情報の取得期間:20031201,00:00 - 20231231,23:59 (2023/12/05時点)

〜

〜

【USGS】の設定を変更する場合は「ギアマーク」⚙を押して[選択して]、「検索の変更」(原文では「MODIFY SEARCH」)を押して[選択して]、該当部分を訂正する。訂正できたら、「検索」(原文では「SEARCH」)を押す。

※使用しているアプリ:「Chrome」(上記「原文では」とは翻訳機能OFFの場合)

〜

URL> https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/?extent=-17.47643,-241.52344&extent=65.21989,-174.02344&range=search&baseLayer=terrain&settings=true&search=%7B%22name%22:%22Search%20Results%22,%22params%22:%7B%22starttime%22:%222003-12-01T00:00:01.152Z%22,%22endtime%22:%222023-12-31T23:59:59.152Z%22,%22latitude%22:26.6394,%22longitude%22:142.1573,%22maxradiuskm%22:5000,%22minmagnitude%22:3.2,%22mindepth%22:200,%22maxdepth%22:379.99,%22orderby%22:%22time%22%7D%7D

〜

〜

【注意】世界各地の標準時は協定世界時(UTC)を基準として定められており、日本標準時(JST)は、協定世界時より9時間進んでいます(東経135度分の時差)。このことから、日本標準時は「+0900(JST)」と表記されます。

※今回は、日本の(JST)に合わせるため、【USGS】の設定を(UTC+0900)とした。

【表計算アプリへのダウンロード】

① 【USGS】ダウンロードで、データ形式はCSV。ダウンロード先はアプリ「Documents」。

② アプリ「Documents」で該当ファイルを開き、表示された全てを選択し、コピー。

③ 表計算アプリ「Numbers」では空シートの先頭位置[A1]を選択して、上記②でコピーしたデータをペースト。[なお、上記②を経由しなくてもできそうですが…、ダウンロードデータのバックアップも兼ねて。]

【表計算アプリ「Numbers」のピボットテーブル設定】

(1)最初ピボットテーブル設定

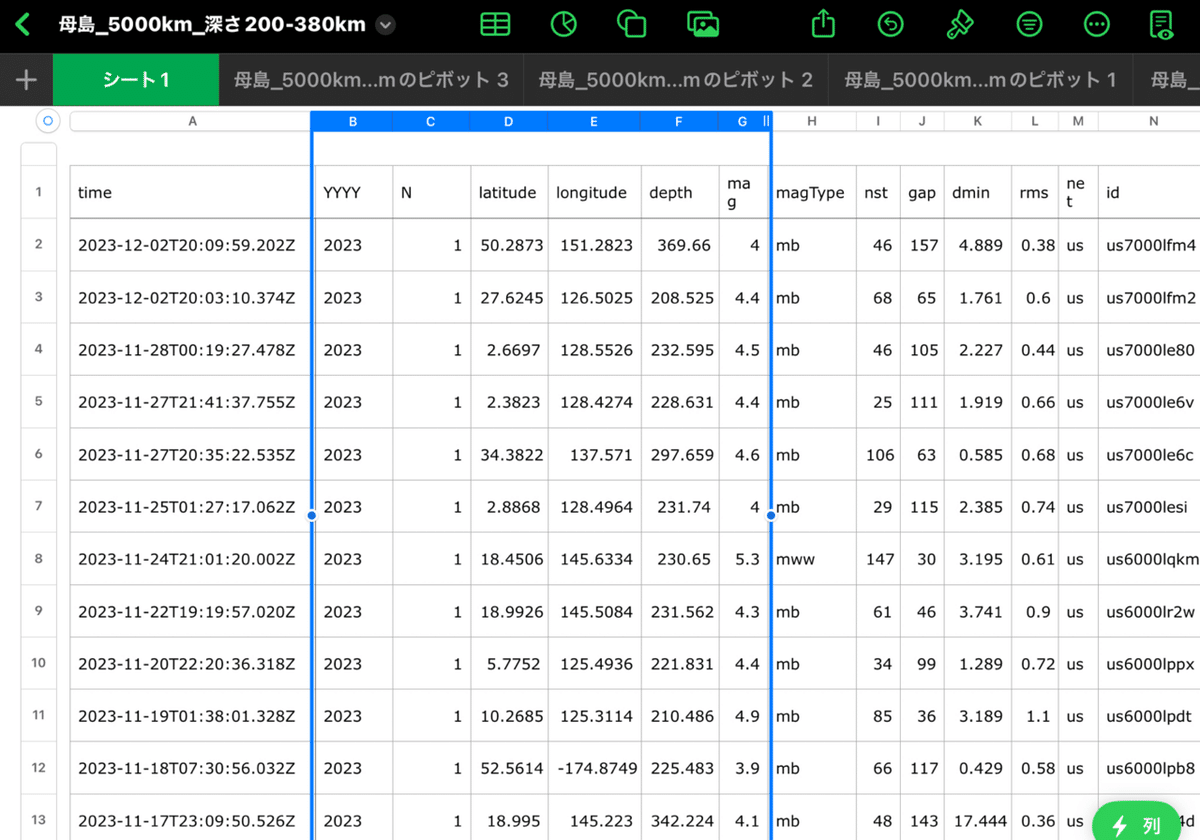

① 【年月列の新設】ダウンロードした発生時刻の横に列を追加して新設。ダウンロードした発生時刻の列から、次の関数でセルB2には「年」のみを生成し、B3以降の各セルにはコピペ。→タイトル行は「YYYY」を入力。

・追加新設した列内のセル B2=MID($A2,1,4)

② 【カウント列の新設】新設した各セルに値“1”を設定。→タイトル行は「N」を入力。

③ 上記①②と「マグニチュード」を含めて列選択し(他の列が含まれても良い。今回の場合、行はタイトル行も含む全部)、「列アクション」を選択し、さらに、「選択したセルのピボットテーブルを作成」を選択。

④「この表に値を追加するには、ピボットオプションを表示します。」と表示されたら、この「ピボットオプション」部分を選択。

⑤表示されている「フィールド」内の項目を以下の通りドラッグ&ドロップ。

・「yyyy_mm」(上記①) →「列」

・「mag」(マグニチュード)→「行」[マグニチュードは下側に隠れてたりする。]

・「N」(上記②)→「値」

⑥右上に表示されている「✕」を選択[押下]。

【ピボットテーブルを生成する元のテーブル】の一部。

上記①②の後に③の列選択した直後。

【ピボットテーブル作成】⑤ドラッグ&ドロップ直後。

ーーー以上でピボットテーブル(1)の生成は完了ーーー

【生成したピボットテーブル(1)】

(2) 2番目のピボットテーブル設定 (フィルター設定aを適用)

〜

①既に作成済みの上記【ピボットテーブルを生成する元のテーブル】を用い、かつ、選択範囲も同じものから、もう一つピボットテーブルを作成する。

②北半球における地震活動だけに絞り込む「フィルター」を設定する。

・【フィルター設定a 】:「ピボットオプション」の隣の「フィルター」を選択し、「緯度(Latitude)ゼロ以上」のフィルターを設定。

この結果は次の【生成したピボットテーブル(2)】となる。

〜

【データのまとめ・その1】

・フィルター処理後のピボットテーブルを見ると、北半球における地震発生数は3,561回。[北半球におけるマグニチュードの最大値は7.5 (2007年)]

・発生年別件数のカウント最頻値は、2008年が最も多く282回[2008年のマグニチュードの最大値は6.3]。その次に多い年月は2016年の241回[2016年のマグニチュードの最大値は6.4]。

〜

【データのまとめ・その2】<地球は人が決めた年毎には動いてはくれない。大きな地震が発生した場合、その次年にも余震が続く場合もある。>

・最大のマグニチュード7.5が発生した2007年とその次の年を一つにまとめる形で、2年単位でカウントしてみた。

・発生件数のカウント最頻値は、 2007-2008年が最も多く500回。その次に多い年は2005-2006年の460回。

〜

☆最大マグニチュード7.5について☆ [震源深さ200km以上380km未満に限定した範囲の話]

・発生日時:2007-09-28T13:38:57

・場所は北緯22.013度 東経142.668度(母島から南側約515km地点)

・震源の深さ260km。

〜

【フィルター設定a】

【生成したピボットテーブル(2)】

(3) 3番目のピボットテーブル設定 (フィルター設定bを適用)

〜

①既に作成済みの上記【ピボットテーブルを生成する元のテーブル】を用い、かつ、選択範囲も同じものから、もう一つピボットテーブルを作成する。

②北半球における地震活動、かつ、九州南端より東側のデータに絞り込む「フィルター」を設定する。

・【フィルター設定b 】:「ピボットオプション」の隣の「フィルター」を選択し、緯度(Latitude): 0以上、かつ、経度(Longtitude):130以上のフィルターを設定。

この結果は次の【生成したピボットテーブル(3) 】となる。

〜

【データのまとめ】

・上記フィルターをかけると、過去20年で発生数は2,302回。

・2年単位でカウントした場合、発生件数のカウント最頻値は、 2007-2008年が最も多く364回。その次に多い年月は2005-2006年の313回。

〜

【フィルター設定b】

【生成したピボットテーブル(3)】

(4) 4番目のピボットテーブル設定 (フィルター設定cを適用)

〜

①既に作成済みの上記【ピボットテーブルを生成する元のテーブル】を用い、かつ、選択範囲も同じものから、もう一つピボットテーブルを作成する。

②北半球における地震活動、かつ、九州南端より西側のデータに絞り込む「フィルター」を設定する。

・【フィルター設定c 】:「ピボットオプション」の隣の「フィルター」を選択し、緯度(Latitude): 0以上、かつ、経度(Longtitude):130未満のフィルターを設定。

この結果は次の【生成したピボットテーブル(4) 】となる。

〜

【データのまとめ】

・フィリピン南のセレベス海、および、九州南端より西南方面の奄美沖縄群島の平行線上のエリアにて、過去20年の発生数は1,259回。

・2年単位でカウントした場合、発生件数のカウント最頻値は、 2021-2022年が最も多く166回。その次に多い年月は2017-2018年の150回。

・この20年間で、最大のマグニチュードを記録したのは2011年の6.9。その次に大きいマグニチュードは、2023年の6.7。

[注] 2023年12月は、フィリピン周辺て地震が頻発しているので、このエリアのデータは要観察。(現時点:2023/12/05)

〜

【フィルター設定c】

【生成したピボットテーブル(4)】

ー以上ー

【参考】

【リンク】「地震:【気象庁】主な地震の発震機構解(速報値), 初動発震機構解」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?