Droventureのデッキリスト

エルドレイン環境が始まって1週間と少し。

先月末から使用しているオリジナルのBG Adventure(以下Droventure)がすこぶる調子が良い。

アリーナのランクは現時点でミシック20位、PWCでのFinals予選を突破し、勝率は75%を超えた。

今回はそんなデッキの紹介と解説をしていく。

従来のリスト

このリストは先月末のミシック1200位チャレンジの際に使用していたもの。

調整のスタート地点として使用。

コンセプトは、エッジウォールの亭主+出来事で息切れしないビートダウン。

一般的なAdventureと最も違うところは、ラッキークローバーが不採用であること。

シナジーのためにしか機能せず、むかしむかしでサーチもできない不安定要素を排し、安定性と前のめりな一貫性を重視した。

クローバーの不採用によって、巨人の旨みがなくなったため抜けることになった。

メタゲーム

10月のランクリセット後、マッチしたデータをスプレッドシートで管理分析した。

その結果、メタゲームについていくつかの知見が得られた。

遭遇率TOPは5cゴロス(約25%)。

前環境から引き続き、土地を伸ばして上記の3枚から莫大なアドバンテージと物量を獲得するデッキ。ゲームレンジとしては低速に分類。

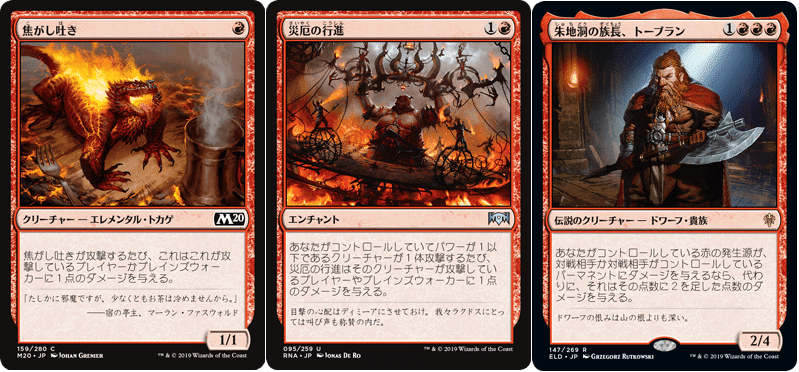

次点で使用率が高いのが赤単(約16%)。

ローテーションによって前環境のような構築が不可能になったため、パワー1クリーチャーを中心とした構築が主流。

エルドレインからトーブランを獲得したことにより、後半戦も問題なく戦える出来に仕上がっている。環境最速のアグロ。

前述の5cゴロスに対しては、ゲームレンジの違いから大きく有利を付けられるメタデッキ的な立ち位置もあるデッキ。

それ以外のデッキはどれも1-2回程度しかマッチングせず。

GPなどの指針となる大型大会が開かれていないためか、対戦のほとんどはローグが中心だった。

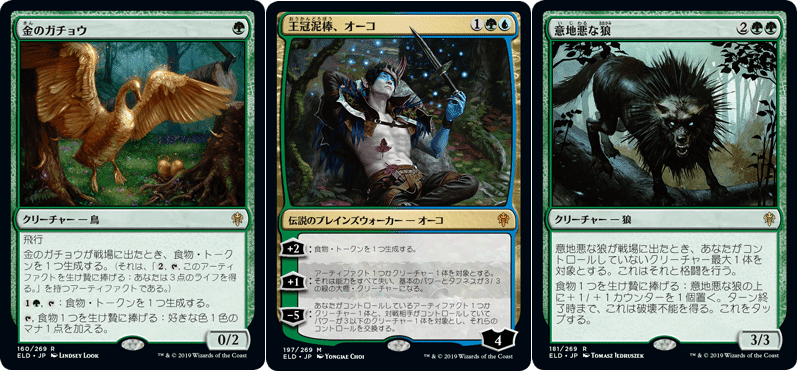

青緑の食物系デッキは以下の3種類のみが共通で、それ以外の部分は構築が定まっていない印象を受けた。

総合すると数は多いのだが決定版と言えるリストがない以上、デッキとしての完成度には疑問が残る。現時点ではローグに分類。

対応力のある丸いデッキなだけに、仮想敵の定まらない間は真価を発揮しにくいということだろうか?

メタについてまとめるとポイントは3つ。

1、最多デッキはゴロス。

2、最速デッキは赤単。

3、ローグが多い混沌とした環境。

これらを念頭に調整を進める。

チューニング

メインボード

リストを調整する方向は赤単に負けないように軽く、ゴロスに勝つためにより速く。

この2点を達成するために、高マナ域から見直す。

現在5マナ以上のカードは5枚。3枚のニッサと2枚の戦争の犠牲。

まずはニッサ。

一度着地すれば、ほとんど恒久的に3/3速攻を生み出せる。PWであるが故にクリーチャー除去で死ぬことはなく、所謂ラスに対しての耐性は随一。

もちろん森からのマナを倍にする能力も、手札の獲得に優れたこのデッキにはよく噛み合う。

カード単体で見ればデッキにはマッチしているように見える。しかし環境的にはどうだろうか?

ラスを使うデッキは環境に3種類。ゴロス・エスパー・ジェスカイ創案。

このうちニッサが刺さるのはエスパーのみ。

ゴロスはラスの後のセットランドでゾンビが立ち、創案は大抵大型のクリーチャーが着地する。

そもそも3/3というサイズがフィニッシュ手段としては小さいのだ。

3/5のゴロスに一方で、オーコ&狼デッキには相打ち以下。赤単のトーブランにもブロックされる始末。

これでは能力の半分を失っているも同然だ。

もう一方のマナ能力は一言、ロングゲーム向きなのだ。

ハイドロイドのいないこのデッキでは、森から出る大量のマナを盤面干渉へ注ぎ込む事が主な使い方になる。

手札とターンを投げ打って、全力で盤面を創り、返のターンにワンショットを決める。

こういった動きはテンポロスに他ならず、今回目指すチューニングの方向性とは大きく外れる。

よって3枚のニッサは全て抜く。

戦争の犠牲について

このカードはニッサと違い、対ゴロス戦で明確な役割を持つメタカードとしての採用だった。

ゴロスがサーチしてきた死者の原野&ゾンビトークン&ゴロスを一挙に破壊することができる唯一のカード。

しかし、今回の調整で2枚とも抜くこととなる。

理由は前環境に比べて、ゴロスの起動型能力が大きな脅威ではなくなったため。

前環境までは起動型能力によって運命のきずなを唱えられることがあり、詰めの段階で実質的な敗北を与えられることがあったため、ゴロスはマスト除去が基本だった。

しかし今環境においては唱えられるカードはほとんどラスか、ゾンビトークンを追加するためのカードでしかないため、7マナを使ったアクションとしてはプレッシャーが足りないのだ。

犠牲を抜くにあたって、もう一点大きな理由が存在するが、それは現在の構築の項で解説する。

サイドボード

サイドに1枚刺された魔女の復讐は、ミシック駆け込み用のアグロデッキが増えることを見越しての採用なので、現在は抜いている。

見栄え損ないの3枚目も同様。

これらのカードを抜いて、いくつかの変更を加えた現在のリストが以下の通り。

現在の構築

アリーナインポート用のリスト

英語

https://docs.google.com/document/d/1wLM8dMIVqC1t6Q-8spoSIsk0md0KuhnN1jHoRuKC3Bs/edit?usp=sharing

日本語

https://docs.google.com/document/d/1tDGNvp99ED4T_LNQk_hJuqrSlj9YeGLqiP3Ia5QANjc/edit?usp=sharing

ランクルと探索する獣の増量こそが、戦争の犠牲を抜くに至ったもう一つの理由。

従来のリストではゾンビが出るレンジになってから除去で対処していたが、4マナ2種類の速攻と回避能力を用いて突破する方向にシフトしたため。

これにより高速化と軽量化を実現。赤単相手にもサイズとハンデスを獲得し、ガードを上げる結果になると判断した。

軍団の最期はアグロへの除去はもちろんだが、ランクルを通すためにガチョウを除去する必要性が増加。

ゴロスに対してもゾンビ、そして天敵のハイドロイドを効率よく対処することができるため、メインから3枚の採用となった。

残りの1枠は追加の土地を採用。

5マナ以降のカードは全て抜いたが、Adventureは1枚で2アクションがとれるため、マナの使い道には困らない。

エッジウォールの亭主や真夜中の騎士団など、手札を増やす手段も多いので土地は25枚で良い。

カード解説

デッキのメインエンジン。

出来事を持つクリーチャーを唱えるたびに、ドローのボーナスが付与される。

能力は重複するので、盤面に2体いる状況で誘発が起きると2ドローできる狂った1マナ。

1/1というサイズの小ささも、後述するカードとのシナジーでメリットに代わる。

サイズは小さいが、1tから終盤まで接死のおかげで盤面にプレッシャーを維持できる。

ゴロスの0/3猿や、0/2のガチョウを無視して殴りに行けるのはダメージの重要なマッチにおいて有用。

出来事能力も終盤の息切れ防止に役立つ、いぶし銀なカード。

インスタント除去を構えるターンに握っておくと、相手にスカされることなくアクションを取ることができる。

基本的に樹上の草食獣でしかブロックされないため、純粋な飛行クロックとしても環境的に強い。

真価を発揮するのは出来事能力の方で、中盤から終盤にかけての直接的なアドバンテージソースとして機能する。

7/6の恐竜に次いで、環境第2位のスペックを持つ3マナ域。

赤単やグルールなどの地上ビートダウンに対しての勝率はこのカードが担保している。

1/1が盤面にいないときでもブロックには参加できる。

万能除去。

基本的にはクリーチャーとしてだけ唱える動きは、エッジウォールの亭主がいない限りしないほうが良い。

環境最強の生物。

ゾンビやマナクリが何体並んでいようとも、無視してダメージを通すことができる能力は唯一無二。

PWを守りたい相手には、3/3以上での不利なブロックを強制できることも強み。

警戒があるおかげで赤単に対しても攻守ともに要となる。

対極的視点で考えると除去筆頭のクリーチャーであり、速攻を持っているので伝説でありながら4枚の採用が肯定される。

ゴロス+ゾンビの盤面で4点のダメージを与えられる唯一のカード。

赤単に対しては相手の手札消費が激しい分、ディスカードが特に有効に機能する。

1枚が2枚になるAdventureの特性上、攻めているときのドロー能力は類を見ないほどの強さを誇る。

1マナ域の多いこのデッキにおいては、サクリファイス能力も重要。

亭主のドローを安定してつかうための手段。

シナジーの多いこのデッキでは、序盤~終盤まで腐らない。

サイドボードでは基本的に呪文を追加するので、サイドアウト筆頭のカード。

アグロ~原野まで幅広く対応できる除去。

ミラーマッチでは亭主を定着させず、後続を断つこともできればリソース差での勝利も視野に入る。

サイドボード

ジェスカイ創案の台頭を受けて、脅迫を増加。(3→4)

シミックフラッシュの減少とカウンターの採用率を考慮して、夏の帳は減らした。(3→2)

高マナ不採用により同型戦、食物系のデッキとロングゲームがしにくくなったため害悪な掌握を追加。(2→3)

ゴロス増加に伴い、アショクを2枚新規に加えた。(0→2)

ガイドは追記分に記載。

質問への回答

プレイングに関して書いていたんですが、ゲーム内で変化する情報の処理が主だったため、ここに書くことは諦めました。申し訳ありません、ごめん、マジで。

代わりと言ってはなんですが、デッキやプレイについてコメントで質問していただければこちらで回答したいと思います。

10/11追記分

Cottonさんよりご質問いただきました。

「仮に原野系が規制された場合、青緑系のデッキが増えると読んでいます。そうなるとこのリストはどう変化しますか?」、とのこと。

原野禁止に伴うメタゲームの変化については筆者のスペックではシミュレートできないので、ここでは青緑戦のマッチアップガイドを載せることで回答とさせていただきます。

本文にも書きましたが、青緑系と一口に言ってもその構成は様々です。

エレメンタルに寄せて、≪発言する浅瀬≫を加えたもの。

バントカラーで3テフェを使うもの。

食物シナジー全振りの≪トロールの王≫デッキなど、未だランクマッチにおいてもどれもよく見かけるデッキです。

それぞれによって戦い方は少しずつ異なりますので、ここでは必ず使われる青緑3点セットの付き合い方についてご説明します。

まず、青緑戦では基本的に短期決戦を望めない。というのが前提になります。食物トークンによって3点ゲインを繰り返され、フィニッシャーはオーコで3/3にサイズダウン。軽量クリーチャーも狼によって捕食されるためです。中でも特に強力なのがオーコ。

初期忠誠度は4。一度でもプラスしてしまえば、≪探索する獣≫の能力で与えられる4点のダメージから逃れ、次のターンには獣を抑え込んでしまいます。

また、彼の生み出す食物トークンは狼の餌になり、後から着地する獣すら破壊不能ブロッカーとして封殺してしまいます。

ですから、このマッチのロングゲームを制するのであれば、オーコというエンジンを切ってしまわないといけません。

そのために、メイン戦の序盤では≪むかしむかし≫や≪エッジウォールの亭主≫のドロー、または占術を駆使して≪残忍な騎士≫を素早く手札に加え入れる必要があります。

騎士が複数枚あるからといって、ガチョウに撃ってはいけません。ロングゲームになれば2-3枚目のオーコが出てくることは当然のことです。

相手のエンジンを切ることができれば中盤戦に突入です。

このステップでは手札と相談しながら、プレイを組み立てていきます。

最終的な目的地としては飛行クロックでのライフレースになりますので、最重要カードは≪悪ふざけの名人、ランクル≫です。

ランクルを回収しながら自身も飛行クロックとして機能する≪真夜中の騎士団≫も次いで重要です。

これらを十分なだけ握っていれば展開し、ライフレースを始めましょう。

仮に十分なだけの手札がないと判断すれば、亭主のドローを繰り返し、アドバンテージで相手よりも優位に立つことを意識してプレイします。

大抵のリストであれば相手のドローソースは≪ハイドロイド混成体≫のみに留まりますので、ニッサの大量マナが絡まなければアド勝負はこちらに利があります。(浅瀬型にはアド勝負を仕掛けたら負けます。)

狼で捕食されても二の矢を用意できるように注意してプレイしましょう。

終盤ではいよいよ大量のマナを注ぎ込まれたハイドロイドや、毎ターン余ったマナを食物に変換してくるガチョウが出てきているはずなので、手札にため込んだ軍団の最期を打ち込み、一気に詰めに入りましょう。

相手の地上クロックは≪恋煩いの野獣≫か、適当な1/1で止めていればOKです。

サイド後は、オーコを効率よく対処できる黒の色対策カード≪害悪な掌握≫が追加されますので、メイン戦よりも相性が改善されます。

実は≪脅迫≫も、相手のサイドカードやPW群に対して有効に機能します。

一方で獣は前述の通り、封殺されやすく伝説であることがデメリットとして働きやすいので枚数を減らすことになります。

しかし、基本的な動きやゴールはメイン戦と変わらないため、細かい選択肢を外さなければ十分有利に戦うことができるはずです。

原野系のデッキがいなくなり、多少遅いカードを使えるようになれば、メインデッキから≪ゴルガリの女王、ヴラスカ≫を採用するアプローチが考えられます。

置物でありながら、相手のオーコやガチョウを効率よく対処でき、場合によっては何度も使い倒せる能力は相手に対して大きなプレッシャーとなります。

10/20追記分

上記のリストが現在の構築。

このデッキでMythic6位、MOPTQ16位、WPN予選突破、リストシェアしてFinals予選突破など、非常に安定して高い勝率を維持できている。

前回のリストからのいくつかの変更点をご説明します。

1、真夜中の騎士団4→2

メタ上のデッキリストが洗練されてきた結果、アグロ相手にブロックできないデメリットが目立つようになってきた。

回収能力もゲームレンジの短縮によって、ゲーム中に複数回使用する展開はかなり稀になり、2枚の採用で事足りるように。

2ターン目にむかしむかしをプレイする有用性の発見も、2マナ域を減らす理由の一つ。

2、ビビアン0→1

同型の増加と青緑系がシミック2色にまとまってきたことによって投入した1枚。

同型戦でのサイズアップの強さは言うに及ばないが、対シミックでは唯一無二の働きをする。

このマッチアップではBGが攻め、シミックが受け。という構図が完成することがほとんどで、攻め手のリソースが尽きたときに敗北が決定する。

そこにPWが一枚盤面にあるだけで、攻めと受けを入れ替えることができる。防戦一方のシミック側がビビアンを落とすために、無理な展開やコンバットを仕掛ける必要に駆られるからだ。

この展開になれば、ため込んだインスタント除去を用いてコントロールのように振る舞うこともできる。

5/5有するBG側のほうが盤面は基本的に有利なのだ。

3、夜の騎兵0→1

最近のシークレットテク枠。

アグロ系に対してのサイズと絆魂はもちろんのこと、死亡時誘発の盤面維持能力も注目に値する。

1/1クリーチャーが盤面で余りやすいデッキの特性上、除去能力もうまく噛み合う。

メインの除去は2マナ以下の追放か、2点を失う万能除去またはビビアンのマイナスしかないため、受けの盤面で有効な除去を入れることは展開の遅れによる取りこぼしを減らすことにつながる。

飛行クロックを除去したり、絆魂での有利なダメージレースもこのカードの持つ特徴。

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?