12月8日に思うこと

過去のもの として忘れてはいけない。

「何故 戦争に至ったのか?」

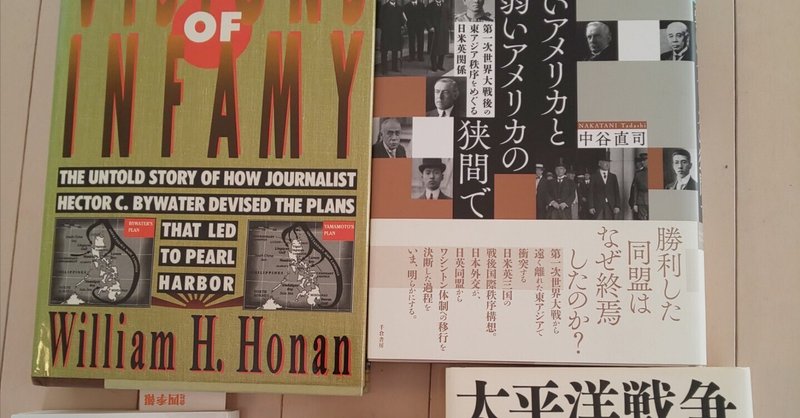

読書を重ねています。

米国の1924年の排日移民法の成立とそれに対しての日本側の失望と反発、 特に民政党内閣の国際協調派(ワシントン体制や不戦条約推進派)への批判、 国家的自尊心を傷つけられた国民新聞や雑誌「日本と日本人」などの国粋派を中心とした大アジア主義のナショナリズム扇動、 欧米近代文明とその欺瞞性を殊更に煽った一部のジャーナリズム・文学者などの「日本回帰」、 ソ連のコミンテルン活動等に同調した左派系知識人の思想的・政治的策動とそれに対する右派国粋派の過激化、 金融恐慌や世界恐慌による社会不安 等々。本が山のように存在します。

滅気ずに 大正デモクラシー以降の国内外の情勢がどう日本を敗戦に至らしめたか、その細部まで自分なりに検証しています。

特にソ連、ドイツの動向、中国ナショナリズム、米国国内の政治力学に対して、外務省の情報分析の稚拙さ、硬直化し独善化したエリー卜官僚組織である日本陸海軍の精神主義が如何に大局観を失っていたかが良く分かります。もちろん現代から見た後付けの検証ですから批判などは出来ない事は分かっています。

ただ外国の文献も併せて読むと、当時の日本のエリー卜達はもう少し外交的な駆引き、軍事展開力や他国の国内状況など「相互認知ギャップ」の存在に気が付くべきだったのではと思ってしまいます。

当時の日本は「等身大の自分」が見えておらず、国際政治の過酷な軋轢や金融恐慌や世界大恐慌の嵐に呻吟しながら、「(西欧的)近代を超克」して「日本精神の可能性や優越性なる幻想」に逃げ込んだ観があります。独善的に亜細亜の盟主たらんとし自滅したのは悲劇よりも滑稽に近いものがあります。 しかしそれは戦後の感想で先人達には失礼なことでしょう。

戦後に生きる我々もジャパン・アズ・ナンバーワンなんて云われてグローパル国際金融に乗り込み結果として国内金融バブルを現出し、その後に怯えたように硬直化した金融・為替政策を取ってデフレを長引かせ、一人当たりGDPも世界26番目の国にしています。

(以下は2年前の私のfacebook投稿の再掲です)

================

1937年に始まった日中戦争がそもそも米国との軋轢を深刻化させた訳ですが、蒋介石の戦術に嵌まり大陸全土に戦線を拡大してしまいました。蘆溝橋事件のあと、陸軍部内ではソ連への軍事抑止優先で華北からの速やかな撤退と蒋介石政権との反共同盟構築を主張する派がいました。石原莞爾が中心です。しかし一方で華北の資源を確保しなければ対ソ連防備構築は不完全だし、そもそも蒋介石は国共合作で容共なので一気に軍事力で打倒し親日政権を作るのが急務だとする派が次第に主導権を握るようになりました。武藤章や東絛など統制派です。戦線拡大に伴い国民党ナンバー2の汪兆銘を担ぎ親日政権を南京に樹立しましたが、蒋介石の縦深作戦に嵌まり戦線は泥沼化していきました。こうなると戦線縮小・大陸からの撤退は出来難くなります。無条件に近い敗北になりますから、蒋介石軍が一気に攻勢を掛けて来ます。たぶん満州からの全面撤退を要求したでしょう。

陸軍の思惑とは別に近衛内閣は中国、華北からの陸軍の撤退を可能にすべく米国に蒋介石との仲介を密かに頼もうとした形跡があります。

しかし、1939年にはナチスドイツのポーランド侵攻、陸軍の徐州作戦の失敗等により打つ手が無くなって来ます。

東絛や田中新一等は米国はヨーロッパとアジアの二正面作戦には出てこないと踏んでいました。40年には陸軍駐独武官の大島浩を外務省や陸軍との窓口に使い、英米との離反を惹起する三国同盟を結んでしまいます。

1941年6月からのドイツのソ連侵攻を受けて、陸軍や外務大臣松岡洋右はソ連との不可侵条約を破棄してでも東側からソ連に攻め込む「北進論」を展開し、陸軍は大演習の名目で動員令を出しました。さらに中国大陸での海軍力も使った大攻勢も検討しています。その為に海軍が従来から望んでいた「南進」による南方資源獲得を黙認する姿勢を取りました。

海軍も、米国は非難はするものの米国内の非戦世論や対独戦優先の状況下では経済封鎖等の実力行使はしないと見ていました。実際に北部仏印進駐では屑鉄の輸出禁止を出したもののザル法で米国の本気度が疑われるものでした。

しかし、ここで日本は読み誤ります。英国です。

英国は「ドイツのソ連侵攻が失敗するであろう事、日本の南部仏印進駐は中国の下廻廊を遮断し英国のみならず欧州の植民地、ひいてはインドも勢力圏に置くことを視野に入れている事など、米国が孤立主義を取っている場合では無い」ことを米国に説得します。

日本の南部仏印進駐に対し米国は全面的石油禁輸を発動しました。解除条件は仏印からの撤兵並びに中国からの全面撤退です。満州の中国主権回復も米国内強硬派は臭わせていたようです。この米国の意思決定の過程は国務長官だったコーデル・ハルの回顧録にやや曖昧ですが記されています。

もし、1939年時点で米国と日中戦争解決のための仲介交渉に乗り出していれば、三国同盟は締結せず、満州への米国資本導入、中国共産党封じ込めなど連合国側についた日本があったかもしれません。少なくとも米国との愚かな開戦は避け得るチャンスは幾分かでもあったのではないかと私は考えます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?