内装鉄直伝!内装の用語アレコレ

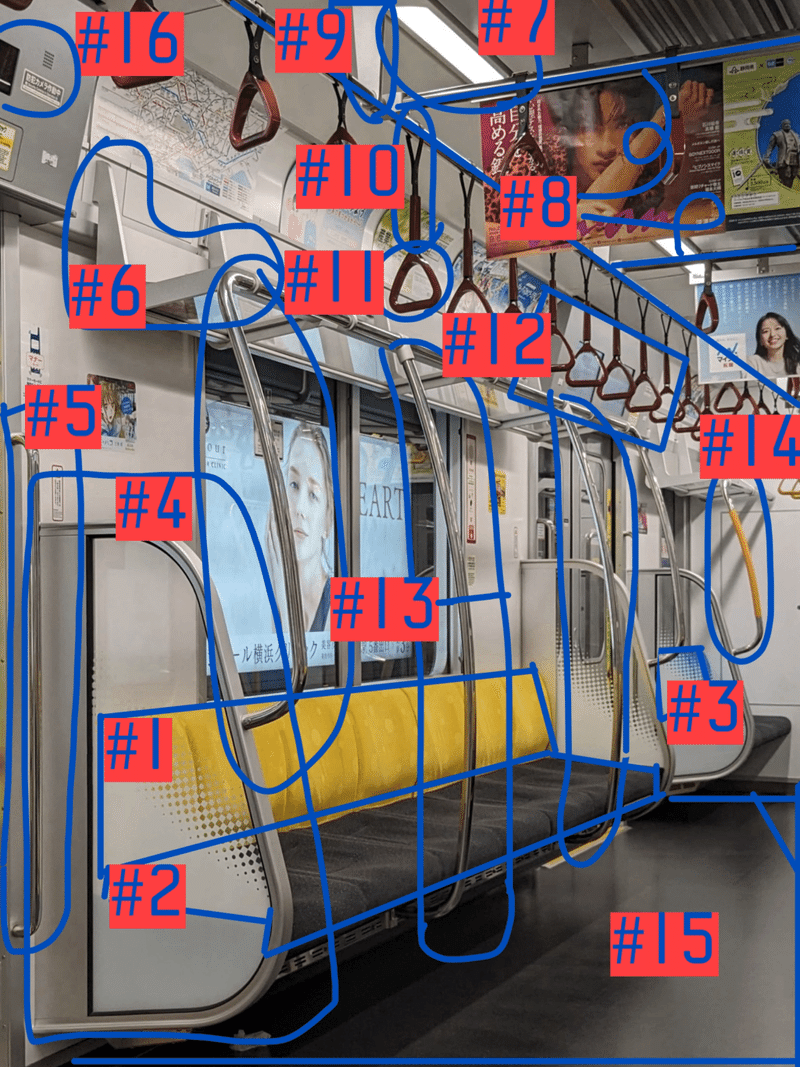

みなさまはじめまして。17901と申します。早速本題に入ってしまい恐縮ですが、こちらの画像をご覧いただきたく存じます。

今、みなさまの頭上には無数の「?」があろうかと思いますが、どうかご安心ください。これからそれなりにご説明いたします。

#1 背ずり/座ぶとん

何やら聞き慣れないワードですが、いわゆる背もたれと同義として良いでしょう。ちなみにクッションの表地は「モケット」と呼びます。

ですから、座席の良し悪しを語る際の「モケットが硬い」という言い回しは誤用だとするのが普通です。

#2 座ぶとん/座面

どんなにカチカチなクッションだったとしても、座ぶとんは座ぶとんです。この座ぶとんや背ずりに人一人分の窪みを設け、定員着席促進や座り心地向上の意図を込めたものを「バケットシート」とするのは有名なお話でしょう。

#3 優先席/優先座席

混雑時は携帯電話の電源をお切りくださいね。

通常区画の座席とは異なるモケットであることが多く、各鉄道会社局のデザインセンスが垣間見えるポイントではないかと個人的には思います。ちなみに関西は優先座席、それ以外の地方では優先席と呼称されることが多く、地味ながらここでも地域差をうかがえます。

#4 袖仕切り

主に扉横の立席スペースと着席者のスペースを区切る役割を果たします

。かつては肘掛けとしてちょうど良い程度のサイズでしたが、ニーズの変化とともに(要出典)だんだん大きくなっていきました。

#5 柱材

大体の場合、これに手すりが設けられます。

手すりの長さや位置、カラーリングなどに各鉄道会社局、メーカーの色が出るため、意外と侮れません。

日立のA-Trainのソレ、使い勝手はともかく見た目はスタイリッシュで個人に結構好みでした。

#6 荷棚ブラケット

この文脈においての「ブラケット」とは、腕木や腕金、壁から張り出た棚受けを指します。

窓の天地寸法が拡大され続けた結果(最近、北部九州や大阪でそのトレンドと逆行した電車も現れていますが、それはまた別のお話です)、また身長の低い方への配慮が行われ続けた結果、荷棚ブラケットはどんどん大きくなってきています。

荷棚部分からさらにブラケットを延長してレール方向にパイプを配し、つかみ棒として使える仕様が現在の(少なくとも関東地方では)デファクトスタンダードとなっていますが、それほど認知されていないのか使われているところを見たことがありません。なんとも悲しいところですね。

なお「ブラケット」という単語自体は、#9でも登場します。乞うご期待。

#7 照明

白熱電球からはじまって、長い長い蛍光灯の時代を経て、10年ほど前からはLEDを光源とした照明が主流になっています。

「関東=蛍光灯カバーはよっぽどのことがなければない、関西=死んでも蛍光灯カバーは守り抜く」というステレオタイプが内装界隈外にも広く知れ渡っているくらいには、センシティブでかつ白熱しやすい話題です。

ちなみに、画像の東京メトロ17000系電車はLED照明を採用していますが、LED自慢の設計の自由さを活かして照明器具を天井に埋め込んだ、たいへんフラットな天井に仕上がったのが見て取れます。BIG LOVE……

#8 つり革パイプ

文字通り、つり革をぶら下げておくパイプです。古くは座席前のみに設置されるのがセオリーでしたが、だんだんと扉の前、しまいには枕木方向にまでパイプが通されるようになりました。

このパイプを利用した、車外のアンテナで受信したラジオの電波を車内に再放送していた事例が、JR東日本209系電車であったとかなかったとか。

#9 つり革ブラケット

ブラケット、再来。パイプの高さを司っているため、個人的には車内の印象づけには非常に重要な要素だと感じます。

パイプが高い位置にあればあるほど見栄えはすっきりしたものになりますし、低ければ低いほどつり革以外の掴まる場所の選択肢が増えるため、極度の混雑にも耐えうるようになるほか、加速・減速時に大きく身体が振られることもなくなります。個人的には、つり革ブラケットは短いほうが好みかなぁ……。

ちなみに、かつての名鉄の車両などのように天井から直接つり革をぶら下げ、代わりにこのつり革ブラケットを省略した例もあります。

#10 つり革ベルト

#9のつり革ブラケットと合わせて、つり革の床面からの高さが決定されます。したがってブラケットが短ければベルトは長くなり、ブラケットが長ければベルトは短くなります。

ベルトが左右に広がるのを嫌ってか、画像の東京メトロ17000系電車のようにサヤ(留め具)をつける車両も少なくありません。

ここからは後半戦です

読者のみなさまはあともう少しの辛抱です。頑張ってくださいね。

#11 手掛け

世間一般でいうところのつり革です。古くは文字通り「革」でできていたのが、時代が下るにつれて合成樹脂を用いるようになりました。現在は、加工のしやすさや耐衝撃性に優れたポリカーボネート製のものが主流です。

また従来の丸型や五角形・おにぎり型のものから派生し、より直径が太くなったものや、デザイン性に配慮して楕円形のものも現れています。

#12 車内案内表示器

最近製造された車両でまず見ないことはないでしょう。旅客案内装置からの情報をこちらで出力しますが、LEDドットマトリクス式とLCDディスプレイ式が主です。

筐体の形状を工夫することで美観に配慮した例(京急の各LED表示器車,阪急9000系電車,JR東日本E235系電車など)もみられるため、やはり侮れません。

#13 スタンションポール

旧型国電や201系試作車、JR東日本の6ドア車などで見られた床から直接生えて天井に接続するもの(本来はこちらを指すのがより正確だそう)のほか、画像の東京メトロ17000系電車のように、座席のフレームから生えて荷棚ブラケットないし荷棚先端のつかみ棒に接続するものもあり、こちらが多数派を占めます。

つり革を掴むことができなかったり、座席から立ち上がるのに難儀する利用者からは好評をもって受け入れられている一方、スタンションポールがあることで車内が狭く感じるという意見や、座って窮屈に感じる(バケットシートともあわせて、定員着席を促すという側面もあると言われている)という意見もあり、双方の摺り寄せには多くの時間が必要かと思われます。

#14 優先席/優先座席のスタンションポール

E233系が初出でしょうか、一般座席との差別化を目的に、ディンプル加工を施したうえ黄色に塗装したスタンションポールが現れました。

ちなみにこれを契機として、つやつやした見た目でないスタンションポールが多く現れることとなります。例えば東武70000系のように、ディンプル加工を施したスタンションポールを一般席にも拡大したもの、名鉄3300/3150系の後期車や9500/9100系、JR東日本E235系などに見られる、電解研磨を施して指紋が目立たないようにした、マット調な見た目のものも現れています。

#15 床

一般的な建造物の床とは違い、台車や床下機器といった下部からの騒音をシャットアウトしなければなりません。台枠の上にキーストーンと呼ばれる鋼板を載せ、吸音材としても機能するモルタルを充填したのちに表面をシートで覆った、かなり手の込んだ構造をしています。ただ鉄道車両の内装を論じる文脈での「床材」とは、主に最表面のシートのことを指す場合が多いと感じます。

最近製造された車両やアコモデーションの更新がなされた車両では、扉前を黄色の点字ブロック調の床材とし、乗客へ注意を喚起している例が多いです。画像の東京メトロ17000系電車はデザイン性との両立を図ってか、黄色の範囲が狭いです。

個人的には、一時期の営団車に見られる床材の模様がオシャレで好きでした。どうしてB修繕で真っ黒だったり真緑でぬりつぶしちゃったんですか

#16 防犯カメラ

本邦の通勤電車においては、2009年12月28日にJR東日本・埼京線205系に設置された防犯カメラが試験運用を開始したのが嚆矢です。なおもう一編成でも試験を行い、結果が良好であったことから、翌年6月以降に埼京線205系の全編成を防犯カメラ設置対象とした上で、本格的に運用が開始されました。

また2021年10月31日に発生した京王線刺傷事件を契機として、国土交通省が一定基準を満たす在来線車両の全車に防犯カメラの設置を義務付ける鉄道運輸規程などの改正省令が、事件から約二年が経過した2023年10月15日に施行されました。したがってその後に産声を上げた鉄道車両の大半には、防犯カメラがついていることになります。

なんだか悲しい時代になってしまいましたが、これからの鉄道車両を語るうえで防犯カメラは外せない要素となったと申し上げても過言ではない以上、ここで紹介いたしました。

あとがき

いかがだったでしょうか。お読みになってさぞかしお疲れになったことでしょう。

これで用語解説を終了いたしますが、「化粧板」「扉」「冷房吹き出し口」などなど、多数紹介し忘れたものが出てきたことに関しては、本当に申し訳なく存じます。また後日補足記事を公開する予定ですから、気長にお待ちくださいませ。初めての記事作成のためノウハウがなく、特にスマートフォンでご覧の方は特に見づらいものになってしまったことについても申し訳ありません。後述の通り、次回以降は画像を増やす予定ですので、より親しみやすいものになるかと思います。

次回以降の記事ですが、画像多め、文章は少なめという方針を取る(そちらのほうが作成コストが安上がりなのです)ほか、不定期での記事公開となります。どうぞよろしくお願いいたします。

記事に関するご質問、訂正のご依頼や苦情は、お気軽にコメント欄にお書きくださいませ。筆者のTwitter(X)アカウントをメンションする形式でも受け付けております。

お世話になった文献一覧

(リンク切れ等ありましたら、こちらもお手数ですがご連絡くださいませ。)

https://trafficnews.jp/post/86418/2

https://ejje.weblio.jp/content/Bracket

https://bunken.rtri.or.jp/doc/fileDown.jsp?RairacID=0004005743

https://mikami-kakouzai.co.jp/products/product_tsurite.php

https://www.sotetsu.co.jp/design-pj/9000/

http://www.kk-asayama.jp/parts.html

https://www.j-trec.co.jp/company/070/01/jtr01_58-63.pdf

https://www.jreast.co.jp/press/2009/20091217.pdf

https://www.jreast.co.jp/press/2010/20100403.pdf

https://www.mlit.go.jp/tetudo/content/001487969.pdf

https://www.jiji.com/jc/article?k=2023101400357&g=soc#

鉄道ピクトリアルNo.889 【特集】車両の客室 P64

CCライセンス表示

内装鉄直伝!内装の用語アレコレ © 2 is licensed under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?