美しいパステル画を描くために...キャンソン ミ ・タント紙と基底材について

パステルアーツでは、キャンソン ミ・タント紙をスチレンボードに張り付けたもの(これを基底材と言います)に描きます。それぞれを解説します。

キャンソン ミ・タント紙について

キャンソン ミ・タント紙はフランスのキャンソン社で作られたカラーペーパーのことで、正しい紙名は"CANSON MI-TEINTES"と言います。コットンを含んだ紙です。紙の表面の凸凹を紙の目といい、キャンソン ミ・タント紙は表面が粗目、裏面が細目です。小品の場合は裏の細目を使った方が描きよいでしょう。紙見本を掲載します。しかし、現在日本では廃番となり購入できない色があります。

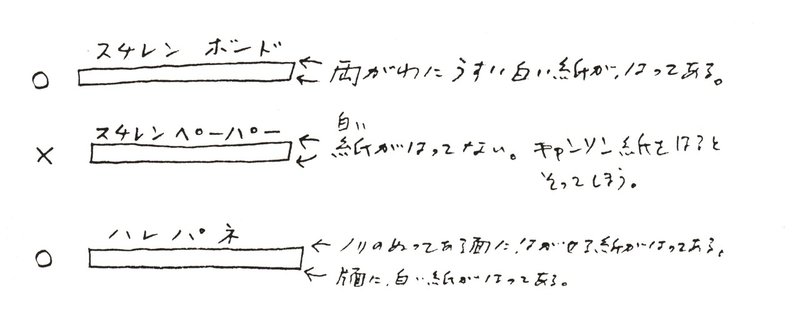

スチレンボードについて

スチレンボードはモデルボードとも言います。両面に薄い白い紙が貼ってあります。似たものにスチレンペーパーやハレパネというものもあります。スチレンペーパーは白い紙が貼られていないので、キャンソン ミ・タント紙を貼ると反り返ってしまいます。ハレパネは予め糊がついていますので、うまく使えばきれいにキャンソン紙を貼ることができます。

"下地への愛"

下地は、作品の最終的‟見え”に決定的な影響を与えます。下地への愛は、どれほどかけてもかけすぎということはありません。他の画材の場合も同様です。‟下地への愛”とはお化粧や建築物にたとえるとわかりやすいと思います。

なぜ、スチレンボードを使用するか。

スチレンボードは、適度なクッション作用でパステルが付きやすく、紙の目がつぶれにくい、また、描いている途中でパステルが折れにくいという利点があります。軽いので、作業も楽ですし持ち運びにも便利です。

地塗りについて

地塗りの目的は、キャンソン ミ・タントの紙質と、パステルの材質をなじませ、紙とパステルの違和感をなくし"ツナギ"の役目をすることです。具体的には、ざらざらした描きにくさをなくすことと、紙とパステルの見た目の質感の違いをなくすことです。

地塗りの仕方

①まずパステルで軽く塗る。その時、強い色ムラやタッチを出さず無心に塗る。力も入れず紙の目をつぶさないように。

②次にティッシュで軽くこするようにしてなじませる。

紙色と地塗りの色について

①キャンソン ミ・タント紙の色の明度と地塗りのパステル色の明度を同じにする。

②キャンソン ミ・タント紙の色と地塗りのパステル色を同系色にすると落ち着く。

③キャンソン ミ・タント紙の色と地塗りのパステル色を同時対比色(補色関係色)にすると色の豊かさを増す。

色の3要素と補色関係(同時対比)について

◇色の3要素

明度=明るい暗いか

彩度=あざやか度の高い・低い

色相=赤か、青か、黄か・・・・・

◇補色関係(同時対比)

隣りあった2つの違った色を、遠くから眺めると、完全なグレーになる色と色との関係を補色関係(同時対比)と言います。具体色を図示します。

実線上の向かいあった色と色が補色関係です。

第1次色→◎は三原色です。点線のような正三角形になります。

第2次色→●は三原色の中間の色でやはり正三角形になります。

第3次色→・は1次色、2次色の中間の色です。

以下、無限に色が分かれていきます。

※光の三原色は、赤、緑、黄です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?