スキャパレリを日本に紹介した男・長澤 均(前編)

「千夜LAB」では、本の制作の裏側、ものづくりの秘密にも迫ります。今回は、千夜千冊1528夜『ショッキング・ピンクを生んだ女』(ブルース・インターアクションズ)でアートディレクター・翻訳監修を務めた長澤均さんにインタビューしました。パリ、ロンドン、ベルリンと各国のファッション史にも精通している長澤さんは19世紀まで遡ってモード雑誌等を蒐集しているコレクターでもありました。

▽長澤 均(ながさわ・ひとし)

1981年にカルチャー雑誌『papier colle』を創刊。同名のデザイン事務所を設立。川崎市市民ミュージアムをはじめ、多くの展覧会での図録・ポスターなどを制作。一方で28歳のときに『倒錯の都市ベルリン』というワイマール~ナチス時代までの文化史本の刊行。近著は『ポルノ・ムービーの映像美学: エディソンからアンドリュー・ブレイクまで 視線と扇情の文化史』(2016年 彩流社刊)」。翻訳監修した『ショッキング・ピンクを生んだ女』が千夜千冊1528夜に掲載。

( 前編 / 後編 )

都市論とアートを融合した雑誌『パピエ・コレ』創刊

――「松岡正剛の千夜千冊」の中で長澤さんの『ショッキングピンクを生んだ女』を取り上げさせていただきました。担当編集者の方から、「この本は長澤さんが全てお作りになられているので、ご本人から直接お話を伺ったら面白いですよ」というアドバイスをいただきまして、今日はお邪魔させていただきました。

この本を実際に作られるに至った経緯も含めて、これまでの本づくりについてお聞かせいただけますか?

長澤|大学の頃から自分で雑誌を出したいということがあったので、戸田ツトムさんのところでデザインを学んで、そこからフリーになって『パピエ・コレ』という雑誌を作りました。僕は武蔵野美術大学を24歳に卒業しましたから、その2年後の26歳の時のことです。当時、『ユリイカ』や『現代思想』という雑誌が流行していましたが、デザインはいまひとつだった。だから、とにかくデザインのカッコいいカルチャー誌をつくりたかったんです。

『パピエ・コレ』は1981年に創刊したんですが、最初にナチの特集をやりました。1号はベルリン、2号はロンドン、3号はパリ、4号はセント・ペテルブルグというように、結果的にはすべて都市論になっています。1号はワイマールから始まってナチまでの通史ですね。とくにワイマール期に醸成されたオカルティズムとナチとの関係やナチの「美学」面について取り上げましたが、この頃はそういった側面は研究者は誰も語ってなかったんです。

版下や写真もスクリーントーンからすべて自分でつくっていたんです。仕事もお金もなかったから、友人や家族からお金を借りたりしながらやっていました。僕はトロツキー寄りの左派の立ち位置ですが、ナチの美意識やオカルトへの傾倒といった側面は抗いがたい魅力があると思っています。結局、1号は4刷りまで増刷しました。

✑ 雑誌『パピエ・コレ』|増刷ごとに表紙の色を変えている。

✑ 雑誌『パピエ・コレ vol.1』|ナチズム特集の巻頭ページ。

✑ 雑誌『パピエ・コレ vol.1』|ヴィアラの一連の作品を紹介。1960 年代末にフランスで起こった芸術運動「シュポール/シュルファス(支持体・表面)の中心メンバーとして活躍した現代美術作家。いまやエルメスのスカーフにも採用されている。(p.79より)

✑ 雑誌『パピエ・コレ vol.1』|「ネオ・ペリカニズムの時代」。ペリカンを主題にペリカンのもつ不均衡性を論じる。「健全なるものと不健全なるものの間に漂う気配を感じ取る。それがペリカニズムを自称するための条件である。ペリカンを愛好することは、一種の精神的不均衡を愛することだ」(p.103より)という論調だが、実際には当時、流行った「ネオ・ペイガニズム(復興異教主義)」の言葉をもじって「ネオ・ペリカニズム」という論をでっち上げた、お遊びのページだという。

✑ 雑誌『パピエ・コレ vol.1』|ナチズム、デカダンス、マニエリスム、ゲルニカについて長澤均と上野耕路、戸川純が対談。ゲルニカがデビューする前にデモ・テープを入手してインタヴューを申し込んだという。ゲルニカの最初のインタビューだが、対談のようになってしまった。

――当時、都市論とアートが融合した雑誌は珍しかったんだと思います。

長澤|2号は84年に出しましたが、「ロンドン」を特集しています。この頃はPUNKの時代でしたから、1666年のロンドン大火から現代のPUNKまでを俯瞰するということで、この中ではダンディズムについても書いています。この頃はまだダンディズムについて言っている人はいませんでした。僕はダンディズムも下層階級も大好きなので、その両方を取り上げています。写真も当時としては珍しいものを使っています。

✑ 雑誌『パピエ・コレ vol.2』|1666年のロンドン大火からパンク、ニューロマンティックスまで、ロンドンを舞台にした上層/下層の人間模様を辿る特集。ダンディズムへの詳細な言及、最下層の労働者の生活の実態など、ユニークな視点でロンドンという都市の歴史を俯瞰している。

✑ 雑誌『パピエ・コレ vol.2』|インディビデュアル・ロンドンの若者たち。(PHOTO:島田政江)

✑ 雑誌『パピエ・コレ vol.2』|ダンディズムの語源から〈美〉に殉じる価値観を論じた。すべて長澤均による書き下ろし。

✑ 雑誌『パピエ・コレ vol.2』|長澤を始め、スタッフ全員がレトロにハマっていたこともあって、「昭和初期のカフェの女給との恋の逃避行」といったフォト・ストーリーのページも自分たちでモデル、撮影をしてつくっている。これが雑誌『BRUTUS』の目に止まり、長澤は『BRUTUS』で何度かレトロなフォトストーリーを企画・編集した。

✑ 雑誌『パピエ・コレ vol.2』|潜水艦や建造中の鉄橋からヨーク駅の美しさまで、ブリティッシュ・カウンシルで大量に本を借りてきて、図版を集めたそうだ。

✑ 雑誌『パピエ・コレ vol.2』|ロンドン博と言えば「水晶宮」。建設中の写真など希少な図版も多い。

✑ 雑誌『パピエ・コレ vol.2』|PUNKファッション。歴史的観点だけでなく、現代のカルチャーと結びつけるのが長澤の編集力。

――ずっと都市論をご専門にされていたんですか?

長澤|僕は武蔵野美術大学の基礎デザイン科出身ですが、PUNK、ニューウェイヴに影響を受けていた時期なので、課題デザインの成績が異様に悪く、ようは教授がPUNKISHなものを理解できなかったということですが、建築史を卒論にしました。「ドイツ表現主義建築の日本への移入」といったテーマです。それで最優秀作品賞を取りました。だから都市や建築への興味は強かった。

子供の時に『キンダーブック』という有名な子供向けの絵本があって、それを家で定期購読していたんですが、なかでも印象に残っていたのがドイツのポプラ並木やロンドンの煙突掃除の少年の絵でした。それらの記憶が『パピエ・コレ』にまで繋がっていて、ポプラ並木は「ベルリン」に、煙突掃除の少年は「ロンドン」に変換されたり、5~6歳の記憶がここまで来ているところはありますね。

――『パピエ・コレ』には、たくさんの図版が出てきますが、当時これだけ集めるのは大変だったんじゃないでしょうか?

長澤|インターネットのない時代ですから、「ブリティッシュ・カウンシル」で大量に本を借りてきたりして調べていました。労働者階級のディケンズ的な世界観のものなどは、今でこそすぐに図像が出てきますが、僕たちは研究者でもないですから、81〜82年当時は図版を集めるのが本当に大変なことでした。

3号はパリを、特にボリス・ヴィアン(21夜)やジャン・コクトー(912夜)を中心に構成を考えていたのですが、さまざまな理由があって頓挫し、「球体と円環のマニエラ」っていう難しそうな特集に(笑)。事象を論理で分析する人は多いですが、僕は形象とかイメージとかから論理を構築してゆくタイプです。これは「円環」や「球体」といった形象が古代からSF世界まで、どういう意味や影響を持ったかというテーマで、神学にまで言及しました。途中、資金切れなどもあって、2号から13年後に刊行できました。特集部分は1988年にはできていたので、その頃のデザインと刊行間際の96年のテクノ的なデザインがこの号では混在しています。

✑ 雑誌『パピエ・コレ vol.3』|表紙はコンピュータでのデジタル処理に見えるが、アナログでの撮影。巻頭カラーページは90年代のデザイン。

✑ 雑誌『パピエ・コレ vol.3』|球体建築への志向はいつから始まったのか、18世紀の「ヴィジョネール」と呼ばれる建築家まで遡る。

✑ 雑誌『パピエ・コレ vol.3』|SF雑誌からたくさんの球体イメージが発信された。

✑ 雑誌『パピエ・コレ vol.3』|高山宏(442夜)による「世界の夜に言葉たちは身を丸める」から始まる。高山宏は長澤均が師として仰ぐ一人。

――イメージへの興味から素朴な疑問が生まれて、3号では球体と円環へと結実していくんですね。

長澤|球体と円環を特集したときには、ロシア・アバンギャルド的なものを調べてみたり、宇宙都市を考えてみたりしながらつくっていきました。最初は車輪がどう発明されたかから始まって、ドーム建築の半球の天蓋はどういう意味があったかなどを探ったりしています。

✑ 雑誌『パピエ・コレ vol.3』|「神の座所としてのドーム建築」、天空に神が存在するという概念から教会建築には円蓋が使われた。(p.29より)

長澤|円から楕円への流れのところでは、コペルニクスの同心円構造の宇宙モデルからケプラー(337夜)の楕円宇宙のモデルまで進んだときに、例えば天井画も円天井から楕円天井に変わってくる。シャボン玉はバロック期に流行するけれども、デカルトの眼球の探求とか凸面鏡の発明とかと重なっていて、しかもシャボン玉は運動体であってすぐに消えてしまう。自然科学と美学が一致しているわけです。マニエリスムのジョン・ダンの詩を引用しつつ、バロック美学と形象とを繋げたり、いろいろやりましたね。

✑ 雑誌『パピエ・コレ vol.3』|右上は18世紀の建築家エティエンヌ=ルイ・ブレーの「ニュートン記念堂」。右下は「ティレンヌ将軍の墓標案」。左はフォークトによるドームから球体への変遷。(p.56-57より)

✑ 雑誌『パピエ・コレ vol.3』|「円から楕円へ」。ティントレットの「楽園の栄光」。楕円状に渦を成している。マニエリスムに移行するにつれて、楕円のイメージへと変容する。(p.33)

✑ 雑誌『パピエ・コレ vol.3』|ポルノ映像作家アンドリュー・ブレイクの特集。近著『ポルノ・ムービーの映像美学』はここから始まっていた。

驚異のヴィジュアルアナロジー

――最初にイメージがあって、そこから論理を導き出すということが、長澤さんの出されている本に共通して言えることで、お話を伺って納得しました。

長澤|たとえば拙著の『パスト・フューチュラマ』でも同じように企画構成しています。最初に塔の話が出てくるんですが、「垂直の都市、水平の都市」ということで都市の造形心理を考えました。1920年代の好景気、要するにマンハッタニズムによってどんどんスカイスクレーパーが作られていく。それを僕は「屹立した男根」と言っているんですが、あの時代のイケイケの気分というのは、ファロス的なものとして上昇にいくしかなかった。

✑ 『パスト・フューチュラマ』(フィルムアート社)|垂直に伸びる建築群。(p.13、p.20より)。

それに対して戦後の1945年以降というのは、レヴィット・タウンなど、要するにプレハブ的な簡易住宅群が街を形成してゆく。サバービアの風景というのは水平に広がる街で、みんな1階建てですね。建築史的に見れば、1910年代くらいまではアメリカの郊外の住宅は2階建てが多かったので、サバービアは特別に均質なんです。アメリカの都市的な風景を考えたら、イメージとしては垂直と水平の両極が時代によって明確に分かれていた。そこから調べ始めました。スカイスクレーパー(摩天楼)と何か、とかでなく「なんで垂直と水平なんだろう?」という直感からどんどん調べて勉強して、そこに論理づけしていった。イメージ、形象から論理へ落とし込んで行くというのが僕の思考の仕方です。

※レヴィット・タウン(Levittown):アメリカ合衆国,ニューヨーク州南東部の住宅都市。ロングアイランド西部,ヒックスビルの南方に位置する。 1951~55年レビット商会により大規模な住宅建設が行われ,急速に人口が増加した。

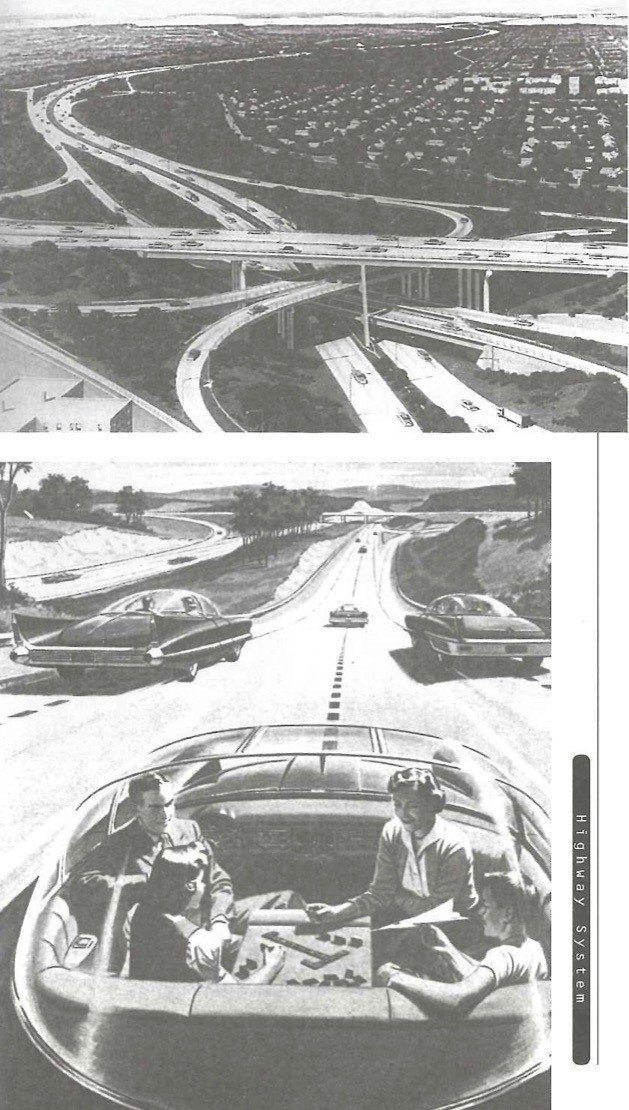

✑ 『パスト・フューチュラマ』(フィルムアート社)|上はハイウェイの建造によって急速にモータリゼーションの進むアメリカ郊外。下は未来の自動運転のイメージ。この頃まだ日本には高速道路すらなかった。(p.29より)

この本は20世紀デザイン史に欠けていた部分を扱っています。サイケデリック様式がどのように誕生したかということは美術史では語られていない。あるイラストレーターがウィーン分離派の回顧展に影響を受けて始まったということまで調べあげました。1973年に「ノスタルジー」が始まった、という章もありますが、本当はこれだけで本にしたいと思っています。ビーダーマイヤーあたりにまで遡ってノスタルジーという意識の形成を探りたい。それまで大きな意味でのノスタルジーはなかったんです。18世紀や19世紀のノスタルジーは、古代ローマや古代ギリシャの規範的な美学に対するものです。もうちょっと直近の生活的な意味でのノスタルジーは、ビーダーマイヤー様式が終わったあとに、そこに対するノスタルジーとして始まる。ノスタルジーは「黄昏」という概念と強い親近性をもつ。だからアール・ヌーボーやアール・デコ様式も当時の新興芸術ながらノスタルジーが入っている。どちらも黄昏的ですから。サイケデリック発生の端緒にはアール・ヌーボーの再評価/ノスタルジーがあり、そこにLSDによる「電子系」イメージが入っているわけです。ファッションも73~74年にはノスタルジーの頂点に達する。そういう流れを一冊にまとめたいなあと思っています。

※ビーダーマイヤー(Biedermeier)|19世紀前半のドイツやオーストリアを中心に、もっと身近で日常的なモノに目を向けようとして生まれた市民文化の形態の総称。

✑ 『パスト・フューチュラマ』(フィルムアート社)|未来服はいつから流線型になったのか、を追いかける。(p.188-189より)

✑ 『パスト・フューチュラマ』(フィルムアート社)|スクーターの系譜。スクーターのパーソナライズはユースカルチャーを牽引した。(p.96-97より)

――どの著作でもたくさんの図版からイメージが拡張していきますね。

長澤|実は、僕は図版マニアなんです(笑)。これらの図版の中には僕の手元にしかないものもたくさんあります。図版を見ていると、「これ」と「あれ」が繋がるんですよ。そのときには、どちらが先にあって後から影響を受けたのかまでは分かりませんし、時代の意識として同じようなものをつくっていたとも言えるので、言い切ることはできないところもあるにはあるんですが。イメージをイメージに繋げていくことが好きなんだと思います。

( 前編 / 後編 )

¶ 関連する千夜千冊

0021夜『日々の泡』ポリス・ヴィアン

0377夜『宇宙の神秘』ヨハネス・ケプラー

0442夜『綺想の饗宴』高山宏

0479夜『デミアン』ヘルマン・ヘッセ

0471夜『無対象の世界』カジミール・マレーヴィチ

0482夜『ノスタルジアの社会学』フレッド・デーヴィス

0678夜『ビーダーマイヤー時代』マックス・フォン・ベーン

0912夜『白書』ジャン・コクトー

1012夜『迷宮としての世界』グスタフ・ルネ・ホッケ

1034夜『ベルニーニ』石鍋真澄

---

インタビュー・文:清塚なずな

撮影:長津孝輔

---

■カテゴリー:インタビュー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?