パレスチナの拒絶主義の現代史

Fathom 2024年5月の記事の翻訳です。

著者:Ben-Dror Yemini

ベン・ドロール・イェミニ(著者)は、パレスチナ人がイスラエルからの真剣な和平提案をことごとく拒否してきたという事実を隠すために、メディア、学界、イスラエルと世界の左翼が大きな欺瞞を犯してきたと主張する。イスラエルも過ちを犯したが、ここ数十年の和平プロセスの失敗に関しては、パレスチナの責任の方がはるかに大きい。

何十年もの間、善悪を問わず多くの人々が、イスラエルがもう少し寛大になりさえすれば、そしてアメリカが真剣に和平協定を仲介しさえすれば、和平は手の届くところにある、という物語を広めて来た。悪い言い方をすれば、これは世界の犯罪を全てイスラエルのせいにしたいという願望からきている。良い意味では、これは誠実で本物の平和への願望によるもので、一方では信念と願望と他方では事実とのギャップを折り合いをつけようと奮闘する人々の知識不足、または知ることを嫌がる気持ち、または自己欺瞞と混ざり合っている。

ここでは、1937年のピール委員会の分割提案から始まり、1947年の国連分割案に続く歴史的拒否主義の詳細や、1967年の六日間戦争直後の3つの「ノー」について検討する事はしない。現在の時代の方が重要である。ここ数十年で最も重要な和平構想は、2000年のビル・クリントン、2002年のサウジアラビア、2008年のエフード・オルメルト、そして2014年のジョン・ケリーとバラク・オバマによるものだ。いずれの場合も、パレスチナ難民の「帰還の権利」の問題をめぐってパレスチナの拒否主義が主張されて来た。

クリントンの条件

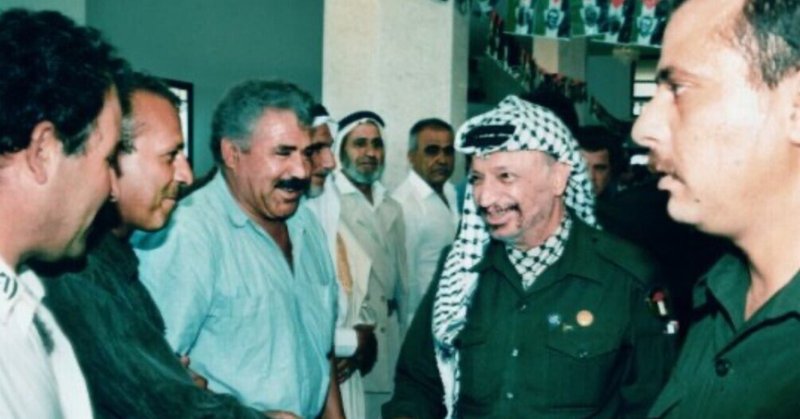

2000年夏のキャンプ・デービッド首脳会談の失敗後、エフード・バラクとヤセル・アラファトはクリントンに和平案の提示を求めた。そして2000年12月23日、和平案が両当事者に提示された。そのプランは、パレスチナ人に領土の約95%での国家建設、エルサレムの分割、国際基金による難民問題の解決、限定的な帰還の権利(少なくとも当初の提示では)を認めるものだった。4日後、イスラエル政府は条件を承認することを決定し、条件自体に矛盾しない留保を提示した。アラファトはワシントンを訪れ、ホワイトハウスに向かう前にサウジアラビアのバンダル・ビン・スルタン大使と会談した。バンダルはアラブ諸国の同意を伝え、条件にイエスと言うよう促した。「あなたがノーと言えば悲劇ではなく、犯罪になる」と言った。

アラファトは悲劇と犯罪の両方を犯した。彼はノーと答えた 。ビン・スルタンは2020年、 『アル・アラビヤ』紙との長いインタビューで、自分の見解を繰り返した。マーティン・インディクは、このインタビューの直後の一連のツイートで、この出来事の見解を認めた。

ビル・クリントンの著書『My Life』の944ページには、イスラエルも彼の条件を拒否したと書かれている。私は944ページに戻ってみた。そこにはこう書かれている:「 バラクの同意に続いてアラファトが私の提示した条件を拒否したのは、歴史的な誤りだった。」実際、クリントンの証言は不要である。パレスチナ自治政府の公式回答文書にはこうある: 「しかしながら、実行可能なパレスチナ国家の樹立も、パレスチナ難民の故郷への帰還の権利も確保しないような申し出を受け入れることはできない。」かなり明確だ。しかし、様々な“コメンテーター”は、イスラエルがイエスと言わず、パレスチナ人がノーと言わなかったかのような印象を与えようと、真実を曖昧にしている。

オルメルトの提案

オルメルト(イスラエル)首相が申し出を提出する以前に、アナポリス会議が開催されていた(2007-2008年)。この会議で交渉チームの一員だったウディ・デケルは記事の中で、パレスチナの交渉担当官サエブ・エレカトが8万人の難民の帰還にしか同意しなかったと主張した。もしパレスチナ側が本当にこのような姿勢を取るのであれば、これは確かに驚くべき妥協である。しかしその後、逆のことが起こった。オルメルトが2008年に提示した案は、クリントン案に似た計画をパレスチナ人に提示したもので、アナポリスで提示されたものよりも寛大で、象徴的な帰還の権利を加えたものだった。コンドリーザ・ライス(元米国国務長官)の著書『No Higher Honor』の中で、オルメルトの寛大な申し出の詳細を初めて聞いた時、驚いた。そして翌日、アブ・マゼン(マフムード・アッバス-パレスチナ自治政府議長)が申し出を完全に拒否したのを聞いて更に驚いたと認めている。マゼンはまた、「私は400万人のパレスチナ人に帰還の権利がないとは言えない」と説明した。2009年5月29日にアブ・マゼンが『Wahington Post』紙のディクソン・ヒルに行ったインタビューの中で、パレスチナの指導者は、オルメルトの申し出が拒否されたのは「ギャップが広すぎた」からであり、パレスチナ人がもっと、特に難民の大量帰還を望んでいたからだと明らかにした。アブ・マゼンはあちこちでライスとヒルの発言を否定しようとした。二人は両者とも、その発言が確かにあった事を明らかにした。エレカトも2000年7月26日、ヨルダンの『アル・ドゥストゥール』紙とのインタビューで同様の自白をしている。それだけではない。反論の語り口は、イスラエルがこのプロセスを台無しにしたと言うものだ。「ツィピ・リブニ(イスラエル外相)が任期末を迎えてレームダックになっているオルメルトと一緒にパレスチナ人に待つよう提案した」とか、「イスラエルはオルメルトの補佐官シャロム・ターゲマンを会談に派遣しなかった」とか。さて、アブ・マゼン自身は、2009年12月20日付の『アシャルク・アル・アウサト』紙のインタビューで、「オルメルトは100パーセントを我々に提示した」と認め、「ツィピ・リヴニは介入しなかった」と語っている。アブ・マゼンはオルメルトの申し出を拒否したが、それはその後他の人々が彼の口から引き出した理由によるものではなかった。イスラエルのテレビ局チャンネル10とのインタビューで、アブ・マゼンはこの申し出を拒否したことを繰り返し、その拒否はオルメルトをまもなく失脚させるであろう調査とは無関係であることを明らかにした。

当時の交渉を扱った数千の文書(「パレスチナ文書」)が流出した事で、ある研究ではパレスチナ人が「帰還の権利」に関して非妥協的な姿勢を取った

ことが明らかにされ、また別の研究ではオルメルトの提案に否定的な立場を取っていたことが明らかになった。疑念を避けるため、2010年末、エレカト自身が『The Guardian』紙に記事を掲載し、その中で、大原則は「帰還の権利」であったことを明らかにしている。これは「2つの民族に2つの国家」という公正な解決を促進する方法ではない。これはそれを排除する方法である。

パレスチナ人が拒否しなかったと言う難解な(欺瞞のレベルに達した)説明は、実際にはオルメルト自身からなされた。2011年9月2日、オルメルトは『New York Times』紙に記事を掲載し、まったく新しい見解を示した:「 アブ・マゼンは自分の申し出を拒否していない。」私は実際にこの問題でオルメルトと対立した。私はオルメルト自身よりも詳しいのか?この計画を拒否したと繰り返し述べているのはパレスチナ人だけではないと言う事だ。オルメルトは、この新バージョンの2年前の2009年7月17日、彼自身が『Washington Post』紙に『パレスチナ人は私の計画を拒否した』という記事を掲載したことを忘れていた。そのような発言をしたのはこれだけではない。2010年9月19日のジュネーブ協定会議でオルメルトは、「パレスチナ側は、我々が取った措置を受け入れるつもりはなかった」と述べた。

ケリー・オバマの取り組み

2013年末から2014年3月にかけて、当時米国務長官だったジョン・ケリーは、和平実現に向けて至誠を尽くした。彼は2014年1月に草案を提示した(これは『New York Times』紙のトム・フリードマンにリークされた)。振り返ってみると、ネタニヤフ首相はヨルダン川西岸の90%以上からの撤退を含む計画に合意していたことが判明した。当時外務大臣だったアビグドル・リーバーマンは、2014年1月9日付の『Daily Telegraph』紙のインタビューで、「和平協定はイスラエルが得られる最高のものだ」と宣言した。その4日後の1月13日、アブ・マゼンは「帰還の権利を放棄することはない」と宣言した。そうすることで、彼は過去のやや穏健な発言と矛盾することになった。パレスチナ高官のヤセル・アベド・ラッボは1月末、アメリカの提案はパレスチナ人にとって受け入れがたいものだと明言した。2月には新しい草案が策定された。東エルサレムにパレスチナの首都を置くなど、より寛大な内容だった。しかし、それは助けにならなかった。アブ・マゼンはサエブ・エレカトと共にホワイトハウスに到着した。『New Republic』紙の調査報告によると、大騒ぎになったと言う。パレスチナ側はいつものように全面的に拒否した。パレスチナ人に極めて近いとされるスーザン・ライス(当時国家安全保障問題担当大統領補佐官)は、彼らを非難した:「 パレスチナ人は大局を見ることができない。」(彼女が付け加えた辛辣な悪口は読者には控えよう。)

振り返ってみると、『Haaretz』紙からアミール・ティボンにリークされた文書によれば、ネタニヤフ首相はケリーの最初の草案には基本的に同意したが、パレスチナの拒否を受けて、2番目の草案に返答する時間がなかったことが判明した。マーティン・インディクは、以前のオルメルトと同様、パレスチナの姿勢について2つのバージョンを提示した。しかし、最初のバージョンでは、パレスチナの拒否が会議を妨害したことも確認した。

自己欺瞞

さらに続けよう。公式発表は他にもあり、パレスチナ文書で暴露された資料もあり、常に否定され、パレスチナ人が平和を望んでいるという印象を与えようと試みているが、失敗している。2012年、私はナビル・シャース(元パレスチナ首相、後に外相)との会合に招待された。歓迎すべき取り組みだ。素晴らしい会合だった。2011年7月3日に彼自身が言ったことをシャースに提示したその瞬間までは。「我々は紛争を解決するための”2つの民族に2つの国家“方式を決して受け入れない。」私は彼に考えが変わったかどうか尋ねた。彼は言い逃れをした。私はもう次の会合には呼ばれなかった。どうして、わざわざ幻想の狂信者達を気に掛ける必要があるのだろうか?イスラエルと世界の左翼が事実を無視しようとする限り、それは平和を促進するものではない。それはパレスチナの拒絶主義に役立つ。パレスチナ人にとってもイスラエルにとっても悪いことだ。

この欺瞞は、もう少し真っ当なはずの研究者からも出ている。研究者のショール・アリエリは『Haaretz』紙に記事を掲載し、2000年夏のキャンプ・デービッドと2001年初頭のタバ・サミットの両方で「パレスチナ人は帰還の権利の非実現化に合意した」と発表した。実際には、2001年2月1日付のクリントンの条件に対するパレスチナ自治政府の公式な回答文書の原文には、次のような言葉が使われている: 「パレスチナ難民の帰還の権利を保証しない申し出は受け入れられない。」タバでも進展はなかった。このサミットで何が起こったかについて最も正確な資料は、オブザーバーとして出席した当時の欧州連合(EU)大使ミゲル・モラティノスのものである。モラティノスによれば、「パレスチナ側は、決議194号の解釈に従って、パレスチナ難民は故郷への帰還の権利を受け取るべきだと繰り返した。」と言う。いずれにせよ、タバでパレスチナ側は難民問題に関する立場証明書を提出したが、そこには完全帰還の要求だけでなく、受け入れ国への補償、帰還そのものに加えての補償など、妥協の余地を一切与えないその他の要求が含まれていた。タバ後の各締約国が提出した要約では、パレスチナ人は妥協しない姿勢を繰り返し表明した。それは、ユダヤ人の民主国家としてのイスラエルの存在を否定することを意味するだけだった。

そして、それは続いた。トランプ大統領の”世紀の取引“の発表を受けて、アリエリは「安全保障協定を伴う非武装のパレスチナ国家の樹立、入植者の80%がイスラエル領内に留まる、東エルサレムと嘆きの壁のユダヤ人地区の管理、難民はイスラエルに戻らないというパレスチナ側の提案がある」と主張した。更に、「人々は事実を知らずに物事を言いふらしている。アブ・マゼンが2008年に提示したもので、ヘブライ語、アラビア語、英語で出版された小冊子にも掲載されている。」と付け加えた。私はアリエリにその文書を見せてくれるよう頼んだ。彼が言っていたのは、年間1万5千人の難民を10年間(当事者の合意で更新可能)帰還させることを要求する文書のことだった。正確を期さなければならない。この文書はイスラエルではなくヨーロッパ諸国に提示され、オルメルトとの交渉が既に過去のものとなっていた2009年12月に初めて提示された。パレスチナ文書で明らかにされているように、交渉そのもの中に、101万6511人の難民の帰還を求める要求が打ち出された。いずれにせよ、当時はアブ・マゼンもエレカトも、オルメルトの提案を拒否しただけでなく、彼らの要求は大量帰還であることを繰り返し認めていた。アリエリが言及した小冊子は、PLOイスラエル社会との交流委員会が2019年に発行したもので、タイトルは『核心的問題に関するパレスチナの立場』である。そこには帰還の権利の放棄を示唆する記述はない。そこにはアラブ和平構想への言及がある。これは真っ当な和平構想だろうか?確認してみよう。

サウジアラビア和平構想対アラブ和平構想

2002年2月、ジャーナリストのトーマス・フリードマンは、サウジアラビアの皇太子アブドラ・ビン・アブドゥル・アジーズ・アル・サウドとの会談に招かれた。彼はサウジアラビアの和平構想を提示され、すぐに『New York Times』紙に記事が掲載された。サウジアラビアの構想は、アラブ諸国との完全な国交正常化と引き換えに、イスラエルが1967年の国境線まで撤退するという2つのポイントに基づいていた。難民のイスラエルへの帰還や国連総会決議194号(アラブの解釈によれば、難民の子孫のイスラエルへの帰還も含まれる)についての言及はなく、アラブ・ニュースによれば、「難民問題の公正な解決」のみであった。この構想は多くの波紋を呼び、2002年4月にベイルートで開催されたアラブ首脳会議の一環として、全アラブ和平計画となるはずだった。

しかし、パレスチナ、シリア、レバノンはサウジアラビアの構想に反対した。パレスチナ上級代表のファルーク・カドゥーミは、「難民のヤッファとハイファへの帰還の権利の方が国家としての地位よりも重要だ」と明言した。(2000年3月29日『Wall Street Journal』記者:Fouad Ajami)レバノンのエミール・ラフード大統領は、サウジアラビアの皇太子に最後通牒を突きつけた。「難民問題を構想に入れるか、私がサミット議長としての権限を行使して、全く提示しないかのどちらかだ。」この圧力は功を奏した。サウジ国王は折れ、サウジの構想は承認されなかった。その代わりに、2つの新セクションを含むアラブ和平案が発表された。ひとつは決議194号を含む2.2項、もうひとつはおそらく更に厳しく、パレスチナ難民の子孫のアラブ諸国への定住を否定する4項である。(2014年のインタビューで、エミール・ラフードはこれらの出来事の舞台裏を語っている)。エフド・オルメルトは2017年3月26日、国連事務総長との共同記者会見で、「アラブの構想はサウジアラビアの構想と同一ではない」と明言し、「サウジアラビアの構想の方に賛成だ」と付け加えた。

つまり、サウジアラビアの和平構想が和平合意の基礎になり得たということだ。レバノンが国連に提示したアラブ和平構想は、レバノン大統領の言葉を含み、「拒否主義戦線」の圧力で受け入れられたものであり、和平合意の基礎にはなりえない。

アラファト、ユダヤ人国家を承認

1980年代後半から1990年代にかけて、パレスチナの指導者の中には、単に「2国家解決」ではなく、「2つの民族の2つの国家」を基本に歩み寄ろうとする兆候が見られた。ジョージ・シュルツ米国務長官の圧力を受け、ヤセル・アラファトは「パレスチナ国民評議会は、パレスチナ国家とユダヤ人国家の2つの国家を承認することに合意した」と宣言した。パレスチナ国民評議会は、ユダヤ人国家という言葉を含む決議を可決したことはない。総じて、アラファトの声明は注目に値するものだった。これは1995年のベイリン・アブ・マゼン協定の草案も同様で、そこではパレスチナの首都はアブ・ディスとし、イスラエルへの帰還権の行使はないと合意されている。アミ・アヤロンとサリ・ヌセイベが策定した2002年の原則宣言には、「イスラエルはユダヤ民族の唯一の国家である」という認識も盛り込まれた。ジュネーブ構想には、”帰還の権利“の放棄も含まれていた。しかし、同構想が調印された直後、協議に参加したパレスチナ人は、本当は放棄するつもりはなかったことを明らかにした。2012年11月、アブ・マゼンはイスラエルのテレビに対し、個人的には故郷サフェドに戻るつもりはないと語った。その数日後、彼はエジプトのテレビのインタビューに応じ、これは決して帰還の権利の放棄ではないことを明らかにした。

帰還の権利放棄の最初の兆候は、「2つの民族の2つの国家」に基づく合意への道を切り開くものだったかもしれない。しかし、パレスチナの姿勢は年々極端になっている。アブ・マゼンが議長を務める2009年のファタハ会議では、ユダヤ人国家の構想を明確に否定することが決定された。決議の正確な文言に注目する価値がある。「イスラエルをユダヤ人国家として承認することへの絶対的な反対であり、そこから撤退することはない。」パレスチナの拒否主義には、一連のいわゆる人権NGOが加わった。彼らは、イスラエルがユダヤ国家として存在する権利を否定し、帰還問題について妥協しない姿勢を中心にキャンペーンを行った。これは破壊的で、主に反パレスチナ的なキャンペーンである。イスラエルの左翼は世界の左翼に影響を与えているため、中心的な役割を果たした可能性がある。”帰還の権利“に反対する明確な声明を出せば、パレスチナ人が幻想の連鎖を断ち切る助けになった可能性は十分にある。しかし、逆のことが起こった。妥協の最初の兆しを促すどころか、あまりにも多くのNGOが、イスラエルが和平を追求していないと非難するキャンペーンに加わってしまったのだ。帰還の権利というパレスチナ人の幻想に加担する団体さえあった。こうしたイスラエルやパレスチナの団体は、欧州諸国や欧州連合、イスラエルの生存権を否定する財団から多額の資金を得ている。和解、妥協、合意の可能性を促進する代わりに、共同キャンペーンは、パレスチナ人の拒絶主義を強化した。

平和の最初の兆し

2020年、劇的な変化が起こった。パレスチナ人との合意なしにはアラブ諸国との和平合意は達成されないと言うそれまでの評価とは裏腹に、4つのアラブ諸国との間で国交正常化合意が成立した(アブラハム合意)。皮肉屋は、これらの合意はアメリカの圧力に従った(国益の)ためだけのものだと主張する。その通りだ。しかし、それは全ての和平合意に当てはまることだ。アブラハム合意は、アラブ世界のより深い変化を反映している。アメリカの調査機関『Zogby』の調査によれば、首長国の住民の84%、サウジアラビア人の79%、エジプト人の73%、ヨルダン人の72%、レバノン人の49%、パレスチナ自治区の住民の39%が、イスラエル・パレスチナ間の合意がない場合でもイスラエルとの国交正常化を支持している。これが本当に新たな一章となるかどうかは、時間が解決してくれるだろう。パレスチナ人もまた、単に「2国家解決」ではなく、「2つの民族の2つの国家」を基礎とした合意を認めるようになるだろう(パレスチナ人が「2つの民族」という言葉を拒否したのは、ユダヤ人を「民族」として拒絶し、ユダヤ人の自己決定権も拒絶していることを反映している)。

イスラエルの責任

2001年3月以降に設置された前哨基地を撤去するという「和平のためのロードマップ」の公約など、時にはイスラエル自身の公約に違反して、入植地と前哨基地の計画を継続させて来たイスラエルの責任は、上記のどれをとっても免れない。また、それ以前にも、エフード・バラク首相の短い在任期間中に入植地建設が加速したことがある。イスラエルは、自らが引き受けた全ての約束を守り、和平の見通しを損なうような措置も慎まなければならない。

しかし、いずれもパレスチナ人の拒絶主義の理由ではない。和平を望むことに盲目や自己欺瞞は必要ない。そして、和平陣営が合意に手が届きそうだという幻想を作り上げれば、それは右翼に有利になる。なぜなら、バラク、クリントン、オルメルト、オバマは既に、パレスチナ人が拒否した提案を出しているからだ。和平が「目前に迫っている」という幻想は、代替案の策定を妨げ、右翼の一部の人々が極左のビジョン、つまり1つの国家をイスラエルに押し付けることを許している。

また、現在イスラエルでは右翼政権が誕生しており、その存在そのものが極右政党に依存しているという事実も無視できない。”Religious Zionism(宗教的シオニズム)“党の党首はベザレル・スモトリッチで、財務大臣と国防省の大臣を務めている。フワラ村で2人のユダヤ人兄弟が殺害された凶悪事件を受けて、スモトリッチは「イスラエル国家は村を一掃すべきだ」と発言した。道徳的に恥ずべき発言だ。スモトリッチは撤回したが、反シオニスト左翼が存在するように、反シオニスト右翼も存在するという事実を無視することはできない。彼らに共通する目標は、海からヨルダンまでひとつの国家を樹立することである。言うまでもなく、左翼や右翼の幻想にもかかわらず、そのような国が存在する可能性はない。ユーゴスラビアでもレバノンでもシリアでもうまくいかなかった。しかし、BDS(Boycott/イスラエル製品のボイコット、Divestment/イスラエル企業の投資撤収、Sanctions/イスラエルへの制裁運動)とスモトリッチ支持者の連合は、イスラエルをこの災難に導こうとしている。

では、イスラエルはどうすべきなのか?

予見可能な将来においては、不可能な合意ではなく、たとえ合意がなくても、イスラエルの安全管理とパレスチナ人の自治の両方を含む、ほぼ国家となるような取り決めを目指すべきである。そのような取り決めでは、ヨルダン川西岸の少なくとも70%の地域「Save Jewish Jerusalem Movement(ユダヤ人のエルサレムを救え運動)」が提案した東エルサレムの近隣地区を含む、あるいは「Commanders for Israel’s Security(イスラエルの安全保障のための司令官達)」の申し出に基づく)で、計画や建築を含む生活のほとんどの分野でパレスチナ人の自治を認めるべきである。政治的イスラム(ハマスも含む)の弱体化やイランの政権交代など、戦略的な変化が起これば、一方的な取り決めから2国間の取り決めに移行することも可能かもしれない。Inshallah(アラビア語:もし神が望んだならば。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?