なんでも義務教育に持ち込めばいいもんじゃないけど所得税の計算は数学の必須問題としてもいいとは思う

みんな義務教育に期待を持ちすぎ

世の中、義務教育への期待は高いようで、なにかあると「義務教育に取り入れるべき」といった意見が出てきます。

わが税理士業界や会計士業界でも「租税教育を義務教育に」とか「会計教育を義務教育に」などと主張しています。

わたしは、税理士登録以来毎年どこかの学校(小学校。一回だけ高校にいきました)に行って租税教育をしてきます。が、だからといって「教育の現場でもっと租税のことを教えるべき!」だとかはあまり思っていません。むしろ、世の中の人は義務教育に期待しすぎだとかねがね思っています。

そして「すぐに役立つ知識はすぐに役立たなくなる」といった成句もあります。実用的な知識も結構ですが、義務教育で教えるべきことは他にもたくさんあることでしょう。

そうはいっても数学の問題として税金計算を取り上げる価値はあると思う

「すぐに役立つ知識はすぐに役立たなくなる」といま述べた舌の根も乾かぬうちに言うようですが、数学を学ぶ上で、実用的な問題を解く一環として税金の計算を取り入れるのは、全くアリだと思っています。

昨今、大学入試の共通テスト(昔のセンター試験)も、より現実問題に即した出題がなされています。それがホントに良いのかどうかは意見の分かれるところかもしれませんが、ならば中学校の数学だって現実問題の最たるものであるといっていい税金計算を導入すべきではないか、という単純な意見です。

そしてこれは、すぐに役立つ知識でありながら、わりと本質的な知識なのではないかとも思うのです。

ぼくのかんがえたさいきょうの税金計算問題(数学)

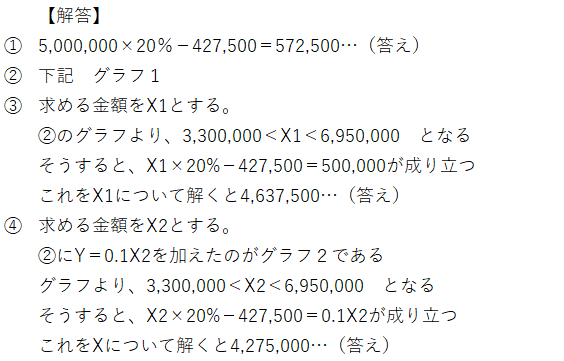

ということで、作ってみました(画像)

どうでしょうか、中学校で習う一次方程式とグラフの問題としてはまあまあ良い方だと思います。それなりに読解力が必要そうですし。

なお、グラフはExcelを用いて描きまして、本当は屈折点(変曲点)の座標を示すのが正しいかと思いますが、筆者のPC上の図画作成能力の限界があるので多少はご勘弁ください。

所得税額と住民税額とが同じになる所得(課税される所得(課税所得))って何円なんだろう、という疑問もこれで解決です。

(実際は、住民税額上の課税所得と所得税額上の課税所得は微妙に違く、また、住民税には数千円の均等割の存在があり、住民税額=所得税額を出そうとするともう少し複雑になります。そして、復興特別所得税は考慮していません。)

これをもっと複雑にしようとすればもっともっとできます。給与所得控除額を出してきたり。

ここで重要なのは、税金の計算で必要な計算レベルは一次方程式で足りる、ということです。三角関数がわからないと計算できない、とかはないわけです。なんとか控除だとかで条件が複雑になってくるから混乱してくるのであって、計算構造自体は複雑ではないです。超過累進税率を採用しているところをちょっとだけ理解する必要がありますが。

逆に、特に個人の場合で、義務教育の範囲外のことがわからないと税金の計算が出来ない、というのは義務教育としてよろしくないと思います。もっというと、税金の計算ができるようにすることこそ義務教育の目標、といっても過言ではないとも思っています。

本日は以上です。ご覧いただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?