Synth1の全ツマミと、習得する順序の話(5)

前回の記事:

残ったツマミ類を説明していきましょう。

FM

Synth1にはオシレータが二つ搭載されていて、それぞれ独自に音をつくって、mixで決めた分量で混ぜて出力させる、というのが、これまでに見てきたやつでした。この常識と離れた動作をするのが、これから紹介する3つです。学習初期にこんなもの見せられて「よくわからない、シンセこわい」と思っちゃうと損なので、こんなのはずっとあと回しにしようと思ってました。大したことない機能だ、と言ってるんじゃないですよ。たとえばFMを音作りのメインに据えたようなシンセサイザーも世の中には存在します。Synth1においては、メインじゃないなりに、簡易なFM等の機能が積んであるってだけ。

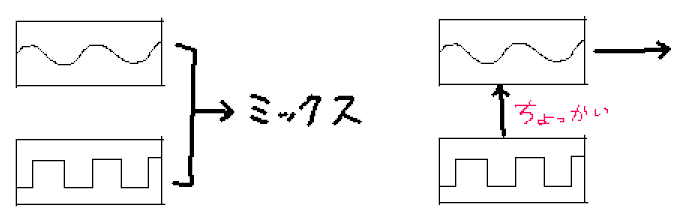

ともあれ、そういったオシレータが音出し以外の役割を果たすような場面があって、それらはそれぞれ「FM」「リングモジュレーション」「オシレータシンク」というものです。これらの共通点は、二つめのオシレータが、一つめのオシレータに、なんらかの「ちょっかい」をかけて変形させ、音色の感じを変えちゃう、というものです。

まずはFM(Frequency Modulation)ってやつから。これは、イメージとしては、ものすごいスピードでビブラートをかける感じなんですが、こんな説明だけではピンとくるはずもなく、ともかく試して音を聴いてみるに限ります。

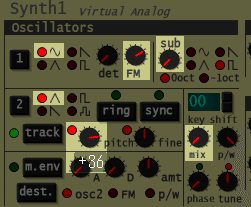

オシレータ2がオシレータ1をFMで変形させます。このとき、オシ1はサイン波、オシ2は三角波からはじめるのが良いでしょう。FMによる音色づくりってのは、もともとサイン波を使うものとして登場しました。なので、基本を知るという意味で、一番それに近い波形から見るのがいいかなあと。また、subはとりあえずゼロにしておきましょう。

で、mixノブがオシ1に全振りになっているというのが重要なところです。オシ2はオシ1に「ちょっかい」かける仕事に集中するので、自分自身は音を出すわけじゃないのです。なかなか直観に反するところですよね。慣れれば、そんなもんかと思えるようになりますけど。

オシ1側にあるFMのノブを回していくことによって、オシ2からの「ちょっかい」をどのくらい受け止めるのかを調整できます。回せば回すほど、音に明るさ成分というか、ビリビリした雰囲気が混じってきます。あんまり極端に回すと、ノイズに近い耳障りなサウンドになっちゃいますので注意。

で、FMの音を調整するにあたっては、FMノブの量と並んで、オシ2側のpitchをどこに回すか、というのが一番大事で面白いところです。値によっては音痴なサウンドができてしまったりして、けっこうな試行錯誤がいるでしょう。コツとしては、普通にオシ2をミックスして使うときみたいに、12の倍数とか、7、19、31あたりから試すのが安定かな。もっとも、そういう値じゃない設定でも、思わぬお気に入りのサウンドが偶然見つかることもあります。

FMはベルっぽいサウンドになりやすいという特徴がありますので、アンプエンベロープも操作して、音量が減衰していくようにすると、もっとイメージが膨らむと思います。

mixを、オシ1に全振りじゃなくて、ちょっぴりオシ2も混ぜるような感じに回すことも、可能といえば可能です。このときは何が起こるかというと、オシ1のほうからFM後の音が出てくると同時に、オシ2からは「出すつもりじゃなかった」舞台裏の仕掛けが、音として漏れ出てきてしまう感じです。そんな音色作りのテクニックももしかしたらあるのかもしれませんが、今の時点では、ミックスはきっちりオシ1に回しきるのが正しいんじゃないかな。

リングモジュレーション

FMのノリが分かると、似たようなものとして、リングモジュレーションも説明しやすいです。

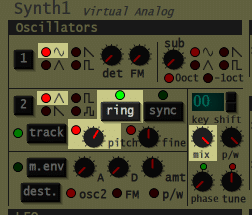

FMのイメージを「すごいビブラート」として捉えるなら、リングは「すごいトレモロ」みたいなものなんですが、何にしろ、片方が片方になんらかの「ちょっかい」をかける別の技法らしい、というくらいの理解でよいと思います。ただし、Synth1においては、リングは「オシ1がオシ2にちょっかいをかける」という作りになっています。FMとなぜか逆なので、ここは要注意。

リングの機能を有効にするには、この絵のように、リングのボタンをONにして、mixを「2に全振り」です。FMのときみたいに、受け入れ具合を微調整する場所はなくて、ONかOFFかの両極端。波形も、FMのときみたいにサイン波と三角波あたりから試せばいいのかな。個人的には、矩形波を使ったときにリングの効果がクッキリ分かるかな、と思ったりもしますけど。

リングモジュレーションでできる音も、FMとはまた違う、独特のベルっぽいサウンドです。FMのときみたいに、いろんなpitch設定を試しながら遊べばよいです。なかなかクセの強い効果ですし、ちょっと間違えばとても音痴なサウンドにもなりかねませんが、使いこなせばきっと強力です。

あ、こんなタイミングでの紹介になってアレですが、ここにある「トランスポーズ」を使うときって、案外今みたいなときかもしれませんので、今さらながら場所と機能を示しておきます。

FMやリングをいじっていると、音色自体はとても気に入ったのに、出てくる音程がどうしてもちょうど半音だけ元の音とズレちゃうんだよ、ということが起こるかもしれません。半音だけか、もうちょっと大きくなのか分かりませんが、そういうズレを補正して鳴らすために、ここのトランスポーズ機能を使うってことは可能です。ちょっとアクロバティックな使い方かもしれませんが、そういう例もあると聞いたことがあるようなないような。何しろ、いじればすぐにどういう機能か分かるはずですから、説明はこれくらい。

オシレータシンク

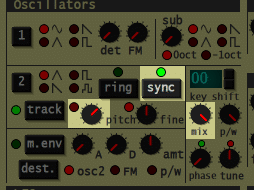

「ちょっかい3点セット」の最後が、オシレータシンク。これも、リングのときと同様、オシ1がオシ2にちょっかいをかけるタイプです。

syncボタンを点けて、mixを2に全振りすれば準備完了です。波形とか、pitchとかを色々変えながら、どんな音になるのか試してみて。

オシレータシンクの技術的な概要としては、オシ2の波形周期をむりやりぶった切って、オシ1で決めた周波数を押しつける、といった感じになるのかな。別に詳しく知る必要はないんでしょうけど、オシレータシンクは、相当なムチャをしても、音痴なサウンドになりにくい、という特徴がここから生まれて面白いので、ひと言だけそんな説明を加えておく次第です。

ともかく、pitchをどんな場所に回しても、オシレータシンク後のサウンドは音程がズレません。

trackというボタンは、OFFにすると、どの鍵盤を叩いても同じ音程のサウンドだけを出力するという機能があります。オシ2から(サウンドとして)これを単に出力してみても、これ何の役に立つんだろ、という感じなのですが、

オシレータシンクをONにすると、trackをOFFにしていても、これはこれで独特のサウンドを、ちゃんと音程つけて鳴らしてくれるので、音作りのバリエーションに、trackボタンを加えることができます。

オシレータシンクをつけると、実は、ホワイトノイズでさえ音程感を持たされてしまいます。これがまた独特にいい感じなので、ぜひ一度試してみてください。

モッドエンベロープとLFOの残ったオプション

ここまで、オシ1がオシ2にちょっかいかける、またはその逆、といったパターンの音作りをさらっと紹介しました。

言い換えると、オシ1とオシ2が両方とも音の出力をしているわけじゃない、という例があることを見たわけです。ここではじめて、今まで説明を後回しにしていた、モッドエンベロープとLFOの一部のオプションを理解できるようになります。

FMのノブ(オシレータ2からのちょっかい受け入れ量)や、オシレータ2だけの音程を、エンベロープで変化させたりLFOで揺らしたりするという意味が今こそわかるでしょう。FM、リング、オシレータシンクを使うときには、こういうところで音にアクセントをつけることも試してみてください。

エフェクトセクションの、残ったやついろいろ

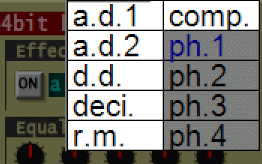

前にフェイザーの説明をしたとき、あれは、エフェクトセクションで10個くらいあった選択肢から機能を探して選んで使ったのでした。これの、残りの選択肢がどんな機能のものなのか、ざっと説明します。

コンプレッサーと、リングモジュレーション

comp.は、コンプレッサー機能です。コンプレッサーはまさにミックスのときに使うべき機能で、音作りで使うことってほとんど聞かない気がします。これはもう、説明を省略しちゃっていいでしょう。使わないです。

r.m. は、リングモジュレーション。さっきオシレータどうしのリングモジュレーションを紹介しましたが、これを固定の周波数でやらせるのがこっちの機能。特にここで使い方を追求する必要はないと思うなあ。なので省略。

ディストーション

a.d.1、a.d.2、d.d. は、音をゆがめる機能(ディストーション)です。それぞれ歪み方の特徴が違うので、いろいろ選んで試してみるまでです。どれを選んだとしても、各ツマミの意味は同じで、ctl1が歪み量の調整、ctl2が、ゆがめてできた音にどのくらいのローパスフィルターをかけるか、です。levelは出音の大きさ。

さっきまで紹介していた、オシレータシンクで作ったサウンドなんかが、ディストーションをかけたときにいい感じになりがちです。適当に歪みをかけて、パワーコード(ドとソとか、完全5度離れた2音の和音)を鳴らしてみましょう。

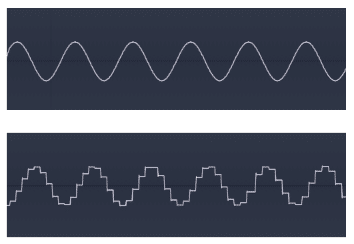

デシメーター(別名ビットクラッシャー)

deci. は、デシメーターっていう機能です。ビットクラッシャーって呼び方のほうが、イキった感じで好きですが。これは、入力された波形を、わざわざガビガビに粗くしてしまうというやつです。

スペックの低い音源を使ったような、言い換えればレトロな雰囲気の音になる感じです。音の解像度が間違いなく減っちゃうわけなので、そうそうしょっちゅう使うようなものではないと思います。

この機能として使うときは、ctl1のノブはサンプルレート(横方向のガビガビ)、ctl2はビット深さ(縦方向のガビガビ)を粗くするやつです。levelノブは、右に回しきりだとクラッシュ後の音が100%使われて、それより左に回すと、もとの音も混じったものになります。

ユニゾン

いまさらやっとユニゾンの紹介?

ユニゾン機能をこんな終盤に出すことにしたのは、ともかくこれの効果が強力すぎるから、です。実に手っ取り早くいい感じの音になるという一方、せっかく作り込んだ音のニュアンスが吹き飛んだりすることもあるので、よくよく考慮の上、控えめに使うことを心がけたいですよね。(大げさか)

今までいろいろ工夫して作ってきた音を、二つとか、三つとか、同じように作って重ねて鳴らすという機能です。1人で歌うんじゃなくて、2人とか、3人とか連れてきて合奏・合唱させるようなものです。numが、その数。

前に、コーラスエフェクトのことを説明しましたが、あれは、擬似的に合奏っぽい雰囲気になるような効果付けでした。こっちのユニゾンは、本当に音をいくつも作って重ねるという力業です。CPUパワーを消費します。(Synth1自体がとっても低負荷なので、実際には問題になりにくいですけどね)

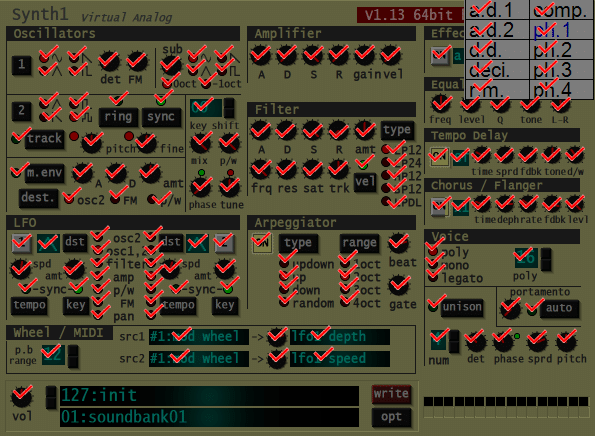

鍵盤で、ドとソの2音を同時に鳴らしてみました。普通は、2ボイスの消費となるはずですが、この絵では、8ボイス消費されていることが分かるでしょう。本当に、複数の音を計算して出力しているからです。その分、出音の音量自体も大きくなるので注意しましょう。

とはいえ、完全に同一のサウンドなら、複数一緒に鳴らしても面白くなりません。ほんのちょっとづつ、音のチューニングや左右のパン位置をずらすことで、本当の合奏ぽくなります。detが、音の高さのばらけ具合(デチューンと同じ理屈です)。sprdが、左右位置のばらけ具合。

phaseは、出音の波形の始まり位置をどのくらいばらけさせるかを指定します。ただ、これが有効になるにはルールがあって、もとのphaseノブが「不定」以外の位置になっていること。ここを適切にいじることで、出音のコツンという感じが軽減できることがあるので、知っておいてよいです。

ユニゾンにあるpitchのノブは、通常はゼロのままでいいはずです。これは、半音単位で音の高さをばらけさせるのに使えるんですが、そんなことしたいかな? 2音のユニゾンにして、全部の音をパワーコードにしたい、とかそんなときに使うのかなあ。それ以外思いつかない。

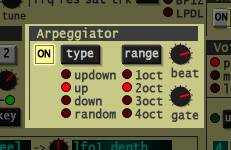

アルペジエイター

アルペジエイターは、実はそんなに説明する気もないのです。

鍵盤のキーを3音とか4音とか和音的に押さえているときに、一度に鳴るのでなくて、分散和音として演奏されるという機能です。どんな順に鳴るのかをtypeの選択肢で、自動的に複数オクターブに分散和音を広げるのかを、rangeの選択肢で、刻む音符の長さをbeatノブで、音ひとつ分のゲート長(スタッカート具合)をgateで、それぞれ決めます。まあ、試してみれば、どれもすぐに分かりますよ。

たぶん、ほとんどのDAW上に、もっと高機能なアルペジエイター機能が実装されてますから、音源のレベルではすでに必要がない、とも言えるのです。ミックスに使いそうな機能にしてもそうですが、Synth1は、DAWがそれほど高機能でなかったときに、自力でいろんな役割をこなせるように作られたのですね。そんな風に設計された、あえて言葉を選ばすに言えば「古い」音源なのに、今も使ってる人がいっぱいいるのは凄いです。

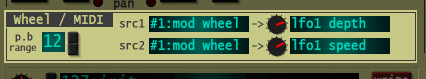

ピッチベンド、モジュレーションホイール

MIDIコントローラって、鍵盤の横に、上下に動かせるホイール形のものがついてたりすることがあります。これの操作にどう反応するのかを決めるのが、最後に紹介するセクションです。

p.b. rangeは、ピッチホイール(たぶんバネ式になっているホイール)を、目一杯回したときに半音でどのくらい変化するかを決めておくところ。12なら、上下に1オクターブまでベンドさせられることになるし、2なら、せいぜい「ド→レ」くらいの変化量までベンドさせられるってこと。

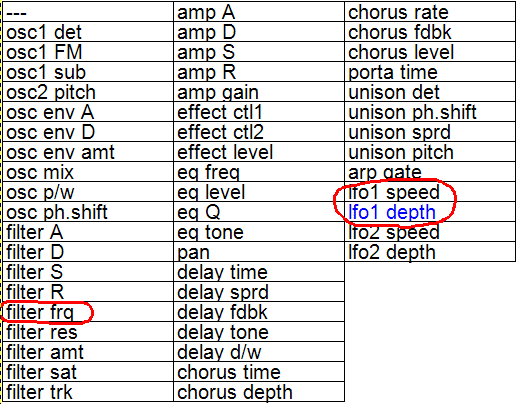

あと、src1とsrc2でそれぞれ、どのモジュレーションホイールをいじると、Synth1のどのパラメータをどのくらい変化させられるのかが、それぞれ決められます。ハード的にホイールが一つしかなくても、このスクショの例だと、LFO1の揺れ速度、揺れ量をそれぞれ、同一のホイール(#1 mod wheel)で一気に操作ができることが表現されています。モジュレーションホイールで操作されがちなのは、この例のようにLFO関連か、または、カットオフの明るさ(frq)とか、そんなのが多い気がします。

おしまい

最後あたりは駆け足でしたが、とりあえず全5回で、Synth1の全パラメータを、どんな順番で習っていくとよいかなというのを想定して、それぞれ説明してみました。コレ誰かの役に立つのかな、わかんないな。

もはや使うまでもない古くさい音源だ、なんて言われることもありますが、全機能を改めて調べ直してみて、Synth1はやっぱりよくできているなあ、という思いを新たにしました。こんなものを作成して無料配布してくださる開発者さまに最後に感謝の念を示しつつ、おしまい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?