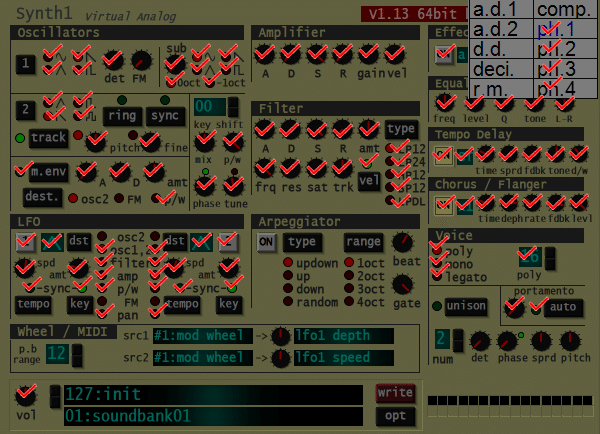

Synth1の全ツマミと、習得する順序の話(4)

前回の記事:

前回までに、オシレータからの出音をフィルタ操作して、LFOとかエンベロープとかでいくつかの要素を揺らして云々、という「お上品」に属するような操作の説明をしてきました。

別にシンセ操作にお上品もお下品もないですが、これ以降のものは、効果が一見(一聴?)してテキメンすぎるため、ちゃんと目的を決めてから計画的に、抑制的に使うべきものじゃないかなあ、と思ったり思わなかったりするのです。

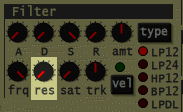

レゾナンス

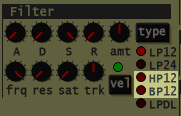

フィルターとからめて必須になるパラメータがレゾナンスなんだけど、今まで説明しませんでした。

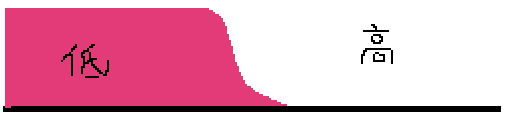

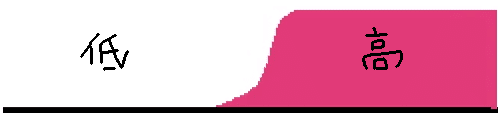

ここを右にひねっていくと、フィルタされた音が、切れ目のクッキリした感じになります。この絵では、フィルタ(もっと具体的にはローパスフィルタ)を、低い音成分を残したまま、高い成分をそぎ落としているというイメージで表していますが、

レゾナンスがもたらす効果は、この切れ目の部分を、こんな感じに強調することなんです。

切れ目付近の周波数帯の部分が盛り上がった形です。これで、フィルタ後のサウンドがよりシャープな感じになります。

レゾナンスの効果は、切れ目の位置を動かしたとき(つまり、エンベロープなどを使ってfrqの位置を増減させるとき)に目立って感じられます。「ミョイーン」という効果、と以前に説明しましたが、このミョイーン具合が強まるわけです。レゾナンスをあんまり上げすぎると、ラジオのチューニング中みたいな「チュイイイーン」という耳障りな音に近づいていきますので、狙ってこれをやるならともかく、resを上げていくときは控えめに、がいいかなと。

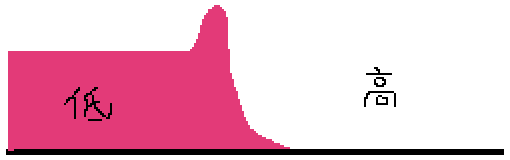

サチュレーション

filterセクションの中はこの際みんな説明しきってしまおうかなと思うので、このついでに、sat(サチュレーション)のツマミも挙げます。サチュレーションをフィルタ機能の一部として考えないこともあるでしょうから、ここにあるのは不思議に思っているんですが。

サチュレーションというサウンド操作のイメージは、こんな感じです。波形を上下に引っ張って伸ばし、回路的に扱えないような大きな部分は切りそろえちゃう、という感じ。物理的な回路で音を作るときに起こりがちなこと(この場合はソフトな歪み)をシミュレートしているわけで、結果として、音に「温かみ」みたいなものが混じる、と言われることが多いです。なにしろ適量にひねって試してみて。

フィルター量のキートラッキング

trkノブは、さしあたって真ん中くらいに合わせておくとよい、というのを前に書きましたが、このノブは、フィルターの切れ目位置を微調整するためにあります。

低い音程から高い音程までが必要なメロディを鳴らすことを想定したとして、低い音程においてはちょうどいいフィルタ具合でも、高い音程のときはちょっとフィルタがかかりすぎかな、ということが起こりえます。

そういうときの微調整のためにあるのがこのノブです。trkを右にひねっていくと、高い音程のときはフィルタの位置が高めになるよう調整されます。必要が生じる場面は限られていると思うんですが、そういうときが来たら思い出せばよいくらいのノブです。

ベロシティへの反応

velというスイッチのことも説明します。MIDIキーボードはたいてい、キーを押す強さが音源に伝わるようになっています。この強さのことを「ベロシティ」と呼びます。

フィルタがこのベロシティに反応するかどうかを、ここのスイッチでON/OFFできます。amtノブで定めた量がエンベロープの動きに従ってフィルタ量を増減させるんですが、ベロシティが弱いときには、その量が少なめになる、という効果が出ます。強く押せば「ミョイーン」という感じになり、弱く押せばそれほどでもない「オイーン」くらいになるわけですね。

ベロシティってのは典型的にはサウンドの音の大きさを操作するために使われるんですが、ここでは、フィルタ量にも反映させることができるわけですね。というか、ベロシティが音の大きさに反映させられることを、まだ説明してなかったですね。今さらながら、ここが、音の大きさをベロシティに反応させる場所です。

Amplifierセクションの中にあるvelノブがそれです。この例では左に回しきっていますが、このノブが右に回しきってあると、ベロシティが一番弱いときに、音の大きさはほぼ無音になります。ベロシティが最大のときに、はじめて、本来の音量のサウンドになります。完全にvelを右に回しきる必要はなくて、真ん中くらいまででも、音量の調整はそれっぽく実現できます。ベロシティが最大になるような鍵盤の叩きっぷりって相当なものですから、相対的に、全体としての出音は小さくなりがちなんですよね。ここらへんは要注意です。

ローパス以外のフィルタ

Filterセクションでまだ説明しきっていなかったのは、右に並んでいるいくつかの選択肢でした。LP12、LP24、LPDLっていうのが、総じてローパスという種類のもので、(違いが分かる人には重要なんでしょうが)本質的な違いはありません。そのとき説明を省いたのはふたつ。HP12と、BP12です。

HP12は「ハイパス」、BP12は「バンドパス」と呼ばれるフィルタです。ハイパスは、ローパスと反対で、音の低い成分を削り取って、高い成分を残すものです。

低音部を失って、あえて言えば芯がない感じのサウンドができますが、こういう、ベース音を邪魔しないのが欲しいときもあるんですよね。どんな風なのかは実際に鳴らしてみるといいです。

で、もうひとつの選択肢のバンドパスってのは、低い部分も高い部分もほどほどに削って、真ん中辺の成分を残すという機能のものです。

こっちはもっと頼りない感じの、ラジオや電話を通したような響きのサウンドができあがります。ベースも邪魔しない、高音のハットなんかも邪魔しにくいようなのが欲しいな、というときに使うのでしょう。

とはいえ、この時点での音作りで気にしすぎるようなことでもなく、DAW上でミックスするときに、別途イコライザなんかで調整するのが普通かなと思うし。そういう意味で、ハイパスやバンドパスをそんなに優先的に紹介しなかったというわけです。

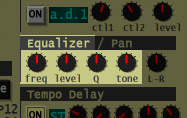

ずばり、イコライザ(Equalizer)というセクションもSynth1には準備されているんですが、そこについては、同様の理由で、説明は省略してしまうことにします。Synth1が開発された当時はともかく、今はもっと強力な代替手段があるのが普通ですからね。

コーラス

続いて、作った音にかけられるエフェクトとして、めぼしいやつをどしどし説明していきます。ディレイはもうやったので、次は、コーラス、フランジャー、フェイザーの3つかなあ。まずコーラスから。

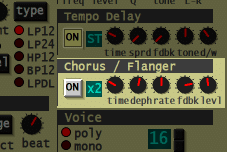

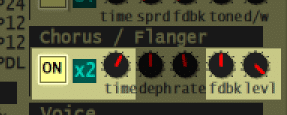

並んだツマミの設定次第で、ここのセクションの操作から「コーラス」だったり「フランジャー」だったりという効果を実現できます。

何はともあれ、ONスイッチで機能を有効にします。そしてlevlのノブは、右端に回しきったところから始めていいと思います。あとで、原音をいくらか残すような調整をしたくなったら、これをちょっとづつ左にひねっていけばいいんだし。

コーラスエフェクトから紹介を始めるので、青いLED表示っぽいやつは、x2ではじめると手っ取り早いです。fdbkは、コーラスエフェクトの原理に直接関係ないので、まずゼロにしましょう。timeは、真ん中より右にひねっておくと、一般的なコーラス効果に近づきます。

コーラス効果ってのは、もとの音と、ちょっぴりビブラートをかけた、すなわち揺らした音を重ねて、複数の音が重なったような雰囲気にするというものです。で、揺らしたほうの音をちょっとだけ時間的にずらして重ねるというのがミソなんですが、それを調節するのが、ここでのtimeノブです。実際は、timeが音に与える意味についてよく理解しなくても大丈夫で、単に音色を変えるパラメータのひとつくらいに思えばいいです。その上で、timeをあんまり短く設定すると、コーラスの効果にはあまり役に立たないらしいぞ、というくらいに知っておきましょう。

dephが、ビブラートの振れ幅。rateが、ビブラートの速さ。dephがあんまり大きいと、ビブラート自体が目立ってあんまり嬉しくないでしょうから、真ん中くらいに調整することになるかなと。あくまでコーラス効果のためにビブラートをこっそり使っているのであって、それ自体を前面に出したいわけじゃないので。また、rateも、1.0Hz以下にしておくのが自然かなあ。ここらへんは色々試してみればいいだけですけどね。

x2 という部分は、ほかに x1 と x4 という選択肢があります。これは、元の音に、揺らしてタイミングをずらした音をどれだけ重ねるかという指定です。x2 あたりが適当と思いますが、x1 や x4 も試して比べてみましょう。いいと思った音を使うまでです。x4 は、音を重ねる数が多いので、響きが複雑になるというのももちろんですが、単純に音量も大きくなりがちです。適当にgainを下げるなど、調整しながらやりましょう。

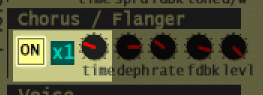

フランジャー

フランジャーとしての効果も、同じセクションに適当な設定をすることで実現可能です。文字では説明しにくいですが、ゆっくりした「ビュウウウン」という感じのうねりが感じられる効果がフランジャーです。フランジャーは、timeを今度は短めに回して、重ねる量は x1 にするのが普通かなあ。フランジャーの場合は、fdbk(フィードバック)という設定も使うのが有効です。

ノコギリ波とか矩形波で、デチューンもかけた音を準備して、このフランジャーを試してみるとよいです。dephは大きめ(右にひねる)、rateは長め(左にひねる)にして、fdbkを右にちょっとずつひねりながらいい位置を探して、いかにもフランジャーだなあ、って音を出して楽しんでみましょう。

フランジャーは、ホワイトノイズを通したときに、ジェットサウンドとも言われるようなかっこいい音が出せることでも知られます。さっきのデチューン音じゃなくて、オシレータ2からホワイトノイズが出るだけのものを作って、同じようにこのフランジャーを通してみてください。timeやfdbkを調整しながら、面白い位置を探すとよいです。

フェイザー

フェイザーのことも、まずは簡単に説明したのちに、設定場所を示しておきます。コーラスとかフランジャーにおいては、音にちょっぴりビブラートをかけたやつを原音に重ねる、という原理で効果を出していましたが、フェイザーの場合は、「位相を揺らしたやつを重ねる」という、どうも直感的に理解しづらい原理で効果を出すやつです。典型的なのを聴けばきっと誰でも心当たりがありそうな、周期的な音の「こもり」みたいなのができます。

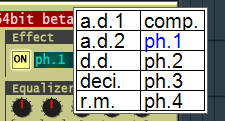

設定場所はここ。今まであんまり見てこなかった、一番右上の部分(Effectセクション)です。ここは実は、10個のエフェクトが詰め合わせになっているのです。

10個のうちひとつだけ選んで使えるという仕組みです。しょっちゅうは使わないようなエフェクトが押し込められている、という風にも見えますね。ここから ph.1 を選びましょう。これがフェイザーです。(ph.2から4も実はフェイザーですが、最後に説明します)

ctl1、ctl2、levelという名前のノブは、選んだエフェクトによって値の意味が変わります。フェイザーの場合は、ctl1は振れ幅(depth)、ctl2は振れの速さ(freq)、そしてlevelがフィードバックです。無加工のノコギリ波をこのエフェクトに突っ込んでみると、割と分かりやすく効果を試せます。

フェイザーの効果は、出音ごとに周期がリセットされませんので、メロディーを簡単に弾いてみるだけでも、音ごとにちょっとづつ表情が変わって、おもしろい雰囲気になりますよ。

フェイザーの効果を「なんかシュワシュワした感じ」という人もいるみたいですね。

ph1. から ph4. のそれぞれの違いは、位相をずらして重ねる層の数です。簡単に言うと、ph1. は単調、ph4. は複雑なシュワシュワ感です。試せばすぐわかるし、そのとき好きなやつを選ぶまでです。

たぶんあと1回

あとは、FM、リングモジュレーション、オシレータシンクあたりを説明して、ユニゾンのことも言い添えれば、おおむね終わりそうな感じになってきた。うーん、たぶんあと1回、また続きにさせて。

Effectセクションは、10個みんなに一応触れておくつもりなので、これもひとつづつ紹介済みのチェックをつけていこう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?