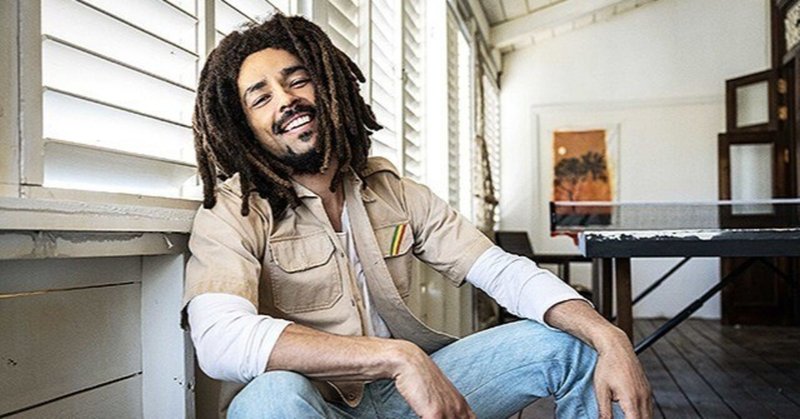

映画レビュー「ボブ・マーリー ONE LOVE」

1ヶ月ほど前に試写会で鑑賞。

あくまでも仕事の一環というわけね。

ちょくちょく試写会にご招待いただき、都合がつく限りお邪魔している。

今回はいつもと明らかに雰囲気が違った。

映画関係者というよりは音楽関係者。

それもレゲエ音楽関係者(そんなジャンルがあるかは知らんが)が多いように思えた。

両隣も普段では接することのないタイプ。

業界内の話題性が高いという表れだろうか。

ここ最近、実話をベースにした映画を観ることが多い。

「RHEINGOLD ラインゴールド」であり、「アイアンクロー」であり。

音楽でいえば「ボヘミアン・ラプソディ」以来。

「ボヘミアン・ラプソディ」はクイーンを聞いていたので入り込みやすかったが、

本作は正直なところそうではない。

もちろんボブ・マーリーの存在は知っている。

しかし、70年代に彼の曲はほぼ聞いていない。

レゲエに興味が湧かなかったのが理由だが、

映画を観て感じたのは、もっと背景を理解しておけばよかったということ。

70年代から80年代にかけての田舎小僧のアタマでは到底無理だけど・・・。

本作はボブ・マーリーの36年の生涯を描く。

ジャマイカという政局が不安定な小国に翻弄されながらも、自分の生き方を貫き通す。

政治闘争に巻き込まれ、暗殺未遂事件があってもブレることはない。

曲を通して発信し続けるメッセージは今の時代にも通じる面はある。

だからこそ時代が変わっても存在感はあり、人気も続く。

こうした伝記映画も制作される。

与えた影響力は大きいわけだ。

それは最初から備わっていたわけではない。

音楽に興味を持ち、奥さんになるであろう少女と歌いながら培っていったこと。

そこに向かう動機は至ってシンプル。

大物もその辺の音楽好きも大差はない。

もちろん才能が備わってのことだが、ある意味、環境が後押ししたともいえる。

どんな時代でも生み出す価値は必然で、それが時代の寵児となる。

そんな気がしてならない。

本作をキッカケに新たな可能性を見出す連中もいるだろう。

映画で表現するか、書籍で表現するか手法は様々だが、生きざまを見せることは必要。

ファンだけでなく未来の可能性に貴重な役割を果たす。

そんなことを感じた作品。

17日より公開されるので、機会があればご覧いただきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?