「助産師を舐めるな。」という言葉が湧き出てきた日

下記記事を拝見し、悔しさ溢れる朝でした。

自己紹介

「生まれることのできなかった、たったひとつの命でさえも取り残されない未来」の実現、これは私たちWith Midwifeのビジョンです。

私はこのビジョン達成に人生をかけるというこの意思決定を14歳のときにしました。そのからのストーリーはテレビ東京のドキュメンタリーにもまとめていただきました。

今現在は元気なのですが、私は14歳で婦人科系の病気をました。妊娠や出産できないと宣告され、だったらこの手で命を守りたいと、産婦人科医を志しました。

しかし退院後ネグレクトを目撃し、そこで母親が責められていたことを鮮明に覚えています。誰も助けなかった。私にはできない、妊娠出産をやり遂げたのに。そこでだれがもっとよい専門職か?と考えた時「助産師」と出会い、これだと思いました。

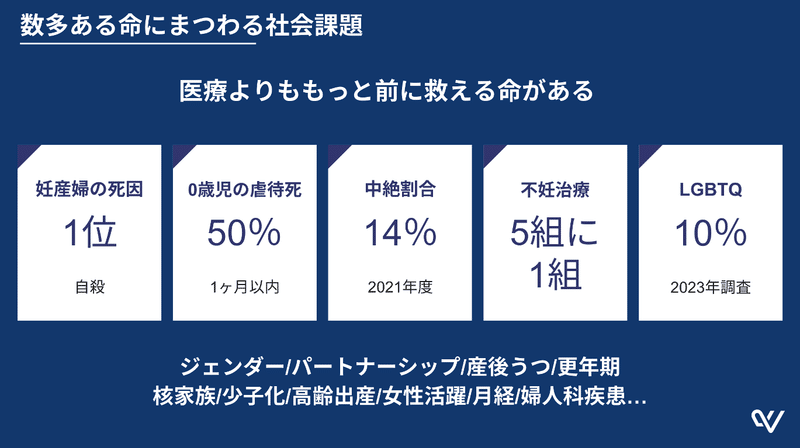

世の中にはいのちにまつわる社会課題がたくさんあります。

それを助産師の力を用いれば、解決に近づけられる。「助産師はすごい」、いや【助産師舐めるなよ】という想いが根本にある気がします。(綺麗ではない言葉なので、あまり面ではいいたくありませんが。)

本題

改めて。

産後うつに関する支援は、単に母親の精神的なケアにとどまらず、社会全体での認識と支援体制の強化が求められます。産後うつの問題は、母親だけでなく家庭全体に影響を及ぼし、長期的には子供の発育や家庭の安定にも関わってきます。

そのため、包括的な支援体制の構築が急務です。具体的には、以下のような取り組みが必要だと考えています。

1. 教育と啓発

まず、産後うつの認識を広めるための教育と啓発活動が重要です。妊娠中から産後うつのリスクについての情報を提供し、家族や周囲の人々も含めて早期発見と対応の方法を学ぶ機会を増やすことが求められます。地域の保健センターや医療機関、企業の福利厚生プログラムなどを通じて、広く情報を発信することが必要で、弊社としても株式会社赤ちゃん本舗と連携してコンテンツ制作や販売員さんへ普及したり、大阪市さんや別府市さんと連携した事業、そして企業向けの福利厚生プログラムThe CAREも提供しています。

2. 地域コミュニティの強化

核家族化が進む中で、地域コミュニティの役割がますます重要になっています。地域の育児サポートグループや交流イベントを増やし、母親たちが孤立しないようにする取り組みが求められます。これにより、支援の輪が広がり、母親が必要な時に頼れる人が増えます。しかし、現状は希薄化の傾向にあります。私たちも次のステージでここに取り組む所存ですが、今は企業を現代社会で一番機能するコミュニティととらえ、支援を強化しています。

3. 企業の役割(重要🔥)

企業もまた、従業員の産後ケアに積極的に関与することが求められます。私たちの「The CARE」のようなサービスを活用することで、企業は従業員の健康と福祉を支える具体的な手段を提供できます。

例えば、育児休暇後の復職支援や職場での相談体制の整備など、企業が積極的にサポートすることで、従業員が安心して仕事と育児を両立できる環境が作られます。例えばこれまでThe CAREでは

・子育てが嫌、日々に余裕がなく死にたいという方を行政まで繋げたケース

・不妊治療で月経不調のコントロールができず、死にたいとSOSをくれたこと

・妻の流産に心を痛め、それがケアで少しずつ癒えていったこと

数えればキリがない事例が生まれています。周産期うつは、産後だけにとどまらないことも重要です。

4. テクノロジーの活用

テクノロジーを活用した支援も重要です。オンライン相談やモバイルアプリを通じて、24時間いつでもどこでも相談できる体制を整えることで、母親や父親たちは孤立感を感じずにサポートを受けられます。The CAREでは、専属の看護師、助産師、保健師がアプリケーションを通じてチャット相談や自宅での対面相談を提供しています。これにより、迅速かつ効果的なサポートが可能となり、産後うつの予防や早期発見に貢献しています。

5. 政策の支援(重要🔥)

政府や自治体もまた、産後うつ対策に向けた政策支援を強化する必要があります。産後ケア施設の増設や、産後うつの早期発見と治療に関する公的支援制度の整備などが求められます。また、医療機関と地域支援機関との連携を強化し、総合的な支援体制を構築することも重要です。前年度With Midwifeでは、別府市と連携して、宿泊施設に助産師を派遣する形で産後ケアを提供したり、以前長野県ではそのエリアの助産師を発掘し、長野県内で子育てする人をアプリと専門家サポートで支援する試みを実証したりもしました。

まとめ

産後うつは、単なる個人の問題ではなく、社会全体で取り組むべき重大な課題です。教育と啓発、地域コミュニティの強化、企業の積極的な関与、テクノロジーの活用、そして政策の支援が組み合わさることで、包括的な支援体制を構築することができます。私たちの提供する「The CARE」は、その一端を担い、母親たち父親たちが安心して育児に専念できる環境を提供することを目指しています。そして私たちが資するサポート対象は子育て家庭だけではないので、随時そのフォーカスは拡張していってます。

いのちにまつわる社会課題は育児に関することだけではないですからね。これからも、より良い支援体制の構築に向けて、努力を続けていきたいと思います。私たちがやらなきゃ誰がやるんだ、と気持ち新たにしました。

With Midwifeメンバー、国内外の助産師、そしてみなさんと「生まれることのできなかった、たったひとつの命でさえも取り残されない未来」を迎えに行きたいと思います🔥

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?