こどもたちに贈りたいコミュニティ:遊びは学び

今日は台風一過。雲ひとつない真っ青な空。乾いた風で柿の木の色づいた葉っぱが舞っている。メジロの団体さんがさわがしげに枝から枝に飛び移る。

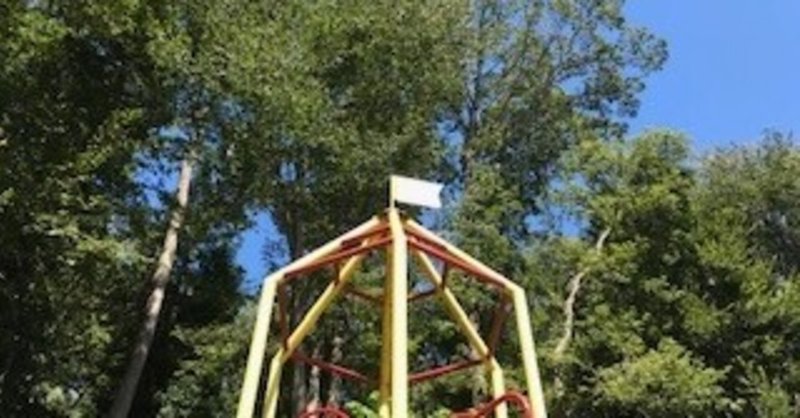

近所の公園で、こどもたちの団体さんもさわがしいげに駆け回っている。広大な公園には長いローラーコースターや、木でできたアスレチックの大型遊具、野球場やサッカー場、バスケットコートがあって、よちよち歩きの幼児から、声変わりした高校生まで、耳が不自由な子から小児がんを患っている子まで、いろんなのこどもたちが集まっている。それに公園には遊具のそばに、大人向けの健康器具もあって、サングラスした年配のランナーや車椅子のお母さんがトレーニングにやってくる。

うちの小学生の息子も毎日公園でともだちとつるんでる。やつらは公園にある雑木林の藪に基地をつくっていて、最近、何やら作戦会議をしている。この前、見つけた野ウサギを捕まえるのが目的らしい。あの素早い野ウサギをどうやって捕まえるのか、お手並み拝見だ。

数週間前までの夏休みには、そばに流れる小川でザニガニを捕まえたり、小エビや小魚を釣ったりしていた。深場で飛び込みしたり、流れが急な平たい岩の上を滑り台にして遊んだりする。河口にはときどきエイとかボラとかが川をのぼってくる。淡水と海水が混じりあうところは、透明な真水が上、よどんだ塩水が下とはっきりとわかれているのが見え、川の生き物と海の生き物が共生するちょっと奇妙な世界だ。夏場にはアユも遡上し、朝早くおじさんたちが釣り糸と垂れている。

獲物を捕まえるには、いろいろな工夫とちょっとした道具と仲間の掛け合いが必要になる。小さいころはお父さんが竹や枝と縄でしかけをつくったのを真似した。二股の木枝とゴムがあればパチンコという最強の飛び道具ができる。生き物の習性を知ることも必要だ。たとえば、野ウサギは夜行性。早朝や夕方に草や木の葉を食べに動きまわり、昼間は草むらや木の根もとで丸くなっている。

このコミュニティでは、さまざまな年齢や病気の子ども、それに男の子も女の子も一緒に遊んで、自然と上の子が下の子、お互いにお互いの面倒を見る。近所のお年寄りが散歩していたり、木を伐りにくるおじさん、貝やエビを採りにくるおばさんがいて、子どもたちを見守っている。

俗にいう「障がいのある子」も「健康な子」も分け隔てなく同じ環境で育つ。学校も同じだ。もちろんそれぞれができる範囲でクラスは分かれる。生まれたときから、男も女も、見えても見えなくても、染色体や遺伝子に問題があってもなくても一緒に成長するコミュニティ。

ここは理想郷ではない。みんな一緒に育つということは、相対的に身体的・学力的・精神的能力の格差も生じる。それでもひとり一人のもつ長所を認め合って伸ばしてあげる。これは大人の仕事だ。遊びは学び――「命の重さはみんな同じ」と身をもって感じられるコミュニティ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?