政治主導で進む脱炭素 日本に必要な〝バランス感覚〟|【特集】脱炭素って安易に語るな[PART-1]

地球温暖化に異常気象……。気候変動対策が必要なことは論を俟たない。だが、「脱炭素」という誰からも異論の出にくい美しい理念に振り回され、実現に向けた課題やリスクから目を背けてはいないか。世界が急速に「脱炭素」に舵を切る今、資源小国・日本が持つべき視点ととるべき道を提言する。

文・編集部(野川隆輝)

国や企業に求められる最上位概念になったと言える脱炭素。〝話をよく聞く〟新政権は、まず、エネルギー政策で胆力を問われる。

「日本のクリーンエネルギー戦略、LNG市場に衝撃——輸入急減の見込み」

米ブルームバーグ社が7月27日、この見出しで日本のエネルギー戦略を報じた。世界最大規模の液化天然ガス(以下、LNG)輸入国の日本が、電源構成におけるLNG火力の割合を下げることを公にしたためだ。報道によれば、米国やカタール、豪州などのLNG供給国で動揺が広がったという。

発端は7月21日。経済産業省資源エネルギー庁(以下、エネ庁)が国の中長期的なエネルギー政策方針である「第6次エネルギー基本計画(以下、エネ基)」の素案概要を初めて示した日にさかのぼる。

素案では、2030年の電源構成を「野心的」な見通しとして、発電時に二酸化炭素(以下、CO2)を発生させない再生可能エネルギー(以下、再エネ)の割合を36~38%と19年実績(18%)から約2倍に、原子力の20~22%は同6%から3倍以上に設定した。一方で、LNG火力の20%は同37%から17%減、石炭火力の19%は同32%から13%の減と大幅な縮小を見込んだ。

エネ基の策定に向けた検討を行う総合資源エネルギー調査会基本政策分科会(以下、分科会)で委員を務める国際大学の橘川武郎副学長は「エネ基は海外からの注目度も高い。素案の電源構成が確定されれば、日本は供給国に対する長期的な供給相手としての存在感が薄れ、日系企業がLNGで買い負ける可能性が高まる。これが現実になれば、電気料金の高騰やエネルギーの安定供給にも影響を及ぼすかもしれない」と警鐘を鳴らす。

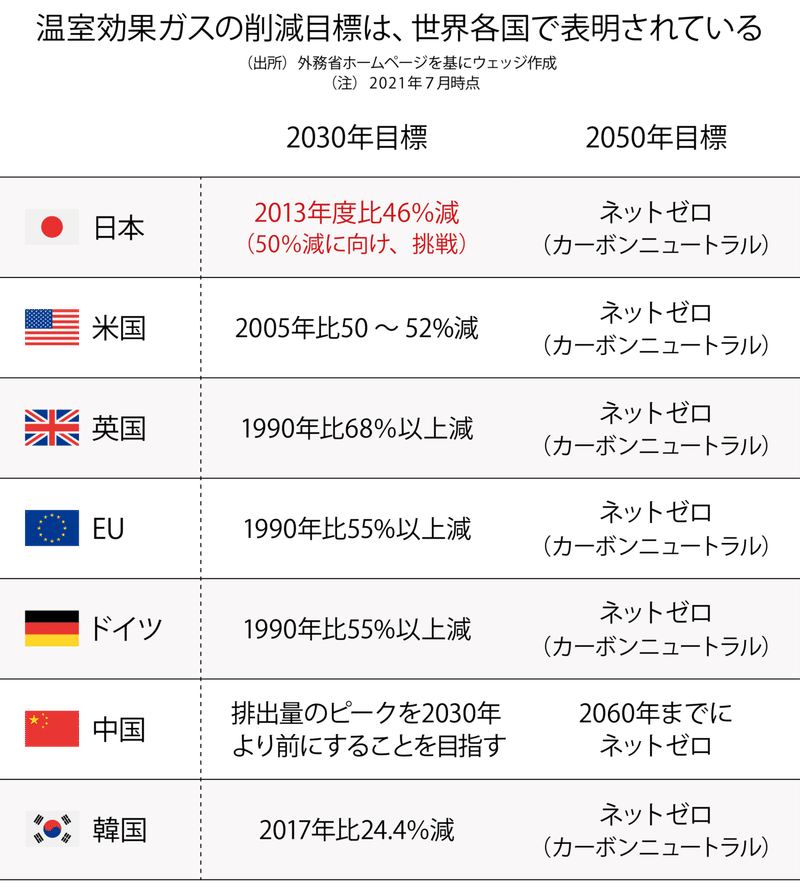

素案の数字の背景にあるのは昨年10月、菅義偉前首相が掲げた「2050年までにカーボンニュートラル(温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする)の実現を目指す」との目標(以下、50年目標)だ。さらに今年4月には、「30年度までに温室効果ガスを13年度比で46%削減することを目指し、さらに、50%の高みに向けて挑戦する」と表明した(以下、30年目標)。こうした表明は日本だけでなく先進国を中心に世界に広がっている(下図)。

経産省によれば、今年4月時点で125カ国・1地域が日本と同様に50年までのカーボンニュートラルを目指すことを表明しているという。

活発な政策論争は大歓迎

でも、その議論は誰のため?

菅前首相による50年目標の表明を受けた昨年11月、内閣府に河野太郎前内閣府特命担当大臣(規制改革)直轄の「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(以下、TF)」が設置された。TFの役割は、再エネの主力電源化を含む最大限の導入に向け、府省庁間にまたがる規制の点検や見直し、およびその迅速化だ。

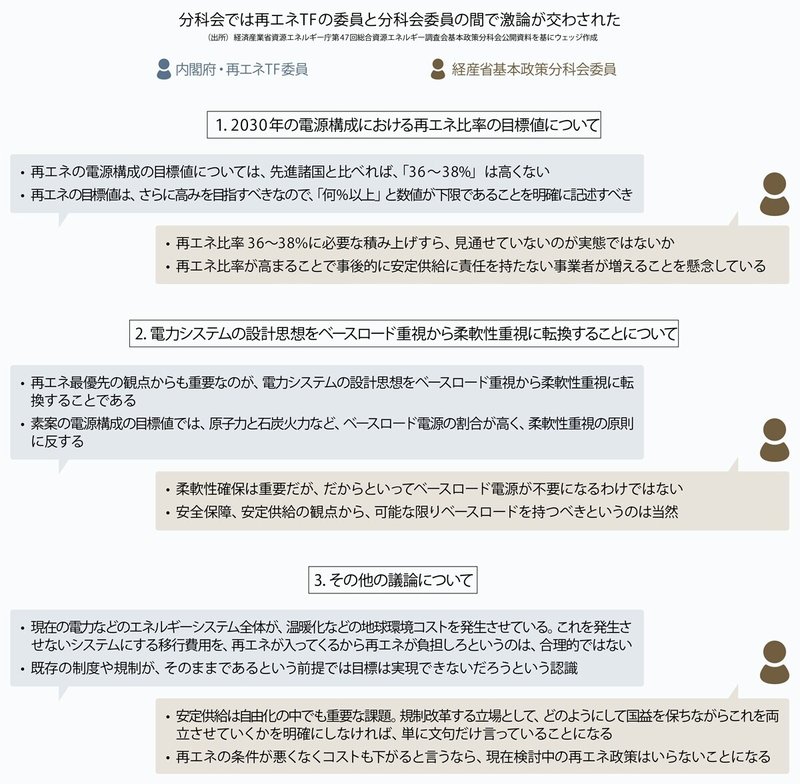

7月30日に開かれた第47回の分科会では、このTFの委員と複数の分科会委員の主張が対立し、30年の電源構成や素案の内容について激しい舌戦を繰り広げた(下図)。

TFの委員を務める自然エネルギー財団の大林ミカ事業局長は「再エネの割合はまだ少ない。適切な政策によって30年に45%以上とすることも可能だ」と話す。

一方、今回取材したエネルギー業界関係者の多くは異口同音に「〝帳尻合わせ〟にすぎない」と評価する。分科会委員も務める地球環境産業技術研究機構(RITE)の秋元圭吾主席研究員は「事実上8年しかない中でイノベーションにはほとんど期待できない。必達の数字ではなく願望的な数字だ」と語った。

電源構成の数値に関してエネ庁は「需給両面におけるさまざまな課題の克服を『野心的』に想定した場合の見通しだ」とする。素案の数値や30年目標の変更についても「現時点では想定していない」と否定的だ。

かつて経産官僚の立場でエネ基の策定に携わったという社会保障経済研究所の石川和男代表も「これまでの電源構成における数値目標も褒められたものではないが、今回の素案の数値は特に現実味がない」と断じる。

また、複数の関係者からも「TFはとにかく再エネを増やすことだけが目的で、それによって持続可能な発展が可能か、という視点が欠けている」「『再エネ』というワン・イシューで国の根幹であるエネルギー政策を語るのは無理がある」など、TFの存在や主張を訝る声が多く上がった。

一方、TFの委員も務める都留文科大学地域社会学科の高橋洋教授は「お互いの立場や拠って立つところが異なるため、意見が対立するのは当然。対立を恐れずに議論を戦わせた上で、最後は政治が判断することだ」とTFの意義を強調する。

TFの事務局を務める内閣府規制改革推進室の山田正人参事官は、委員構成とその狙いを「内閣府内で議論し、問題提起をする側の立場、規制改革の〝切り込み隊長〟として相応しい委員を選んだ。相反する意見だとしても双方の主張がないと最適解は出ない」と明かす。さらに、自民党役員人事の変更に伴うTFへの影響については「再エネ規制の改革をやらないことはないと思うが、それも含めて新しい大臣が決めること」と述べるにとどめた。

主張が対立する中で見逃せないのは、当事者である再エネ事業者の反応が〝冷ややか〟なことだ。再エネ割合の大幅な増加を歓迎する声が上がる一方で、ある事業者からは「再エネ事業者の全てがTFと同じ考え方で事業を営んでいると思われたくない。それに、これまでエネルギー政策を主管してきたのはエネ庁なので、今後も必要な要望は内閣府ではなくエネ庁に上げ、対話していきたい」との声も漏れる。

国内大手再エネ企業の企画担当者は、「分科会の議論は、今後の再エネの役割や導入拡大への課題など、事業者のみならず社会全体にとって多くの示唆があった。他方で、事業者の取り組みの本質は変わらない。将来の不確実性を前提に、適切なリスク判断の下で最善を尽くすのみだ」と粛々と話す。

日本エネルギー経済研究所の小笠原潤一研究理事は「電源全般に言えることだが、再エネ設備も建設して終わりではない。新設だけではなく、メンテナンスやリプレースを含め、将来のことも考えた長期的な戦略をセットで示すことが必要だ」と解説する。

環境省地球環境局総務課脱炭素社会移行推進室の坂口芳輝室長は30年目標について、「政治的な決断で出てきた数字。精緻に積み上げた数値ではなく、われわれは根拠を持っていなかった」と政治主導だったとする。

「野心的」な50年目標や30年目標を政治的に決定した中で、現実的な素案を策定することは容易ではない。そのため、分科会における意見の対立は必ずしも悪いことではない。あらゆる選択肢を議論の俎上に載せ、活発な議論を経て決定すること自体、健全な政策決定の手法でもある。

バイデン政権の誕生以降、先進諸国が続々とカーボンニュートラルの目標を表明したことで、日本も歩調を合わせる必要性があった事情は理解できる。

とはいえ、国民の日常生活や産業の発展に欠かせないエネルギー政策だからこそ、目標を「野心的」にしたことで、将来、そのツケが国民に回ることはあってはならない。また、「目標」の位置付けを国民が正しく認識できるよう、丁寧な説明を果たすことも政治の役割だ。

欧米が掲げる「目標」と日本が掲げる「目標」について、「この違いを日本人が理解することは難しい」と語るのは国連大学で副学長を務めた安井至東京大学名誉教授だ。

「目標」の英訳には〝Goal〟と〝Target〟の2パターンがあり、前者はマラソンで言えば何位であってもゴールまでたどり着くことを意味する一方、後者は「3位以内」や「2時間10分以内」のように設定した目標の達成を意味するという。欧米では、前者の〝Goal〟の意味で語られることが多い一方で、日本の認識は、後者の〝Target〟と理解されがちだ。

安井名誉教授はこう続ける。「先進国のみに温室効果ガスの削減義務を課され、苦労した1997年の京都議定書での教訓を踏まえて提唱されたのがボトムアップ式アプローチの『パリ協定』だ。京都議定書のように『義務』を負わない自主的な『努力目標』として採用されたパリ協定の概念を、皮肉にも提唱した日本人自身が理解できていないのではないか」。

こうした課題を一つずつクリアし、日本の将来に一層の責任を持ったエネルギー政策の立案と実行が求められており、それこそが「野心的」な目標を掲げた政治家や国の責任とも言える。

エネルギー政策を

「政争の具」にするな

在任中、積極的な脱炭素政策を主導し、報道番組で「おぼろげながら『46』という数字が浮かんできた」と語っていた小泉進次郎前環境相は10月1日、岸田文雄新政権の発足に伴う今後の脱炭素政策の見通しを聞かれ「(巻き返しが)それなりにあるだろう。それが権力闘争の現実だ」と述べた。

国家安全保障上、最上位に位置付けるべきエネルギー政策を、権力闘争の一環とするかのようなこうした発言は、厳に慎まれるべきであり、ましてその発言をしたのが、閣僚経験のある政治家であれば国民を失望させる。

船出直後の岸田新政権には、早速胆力を問われる重要局面が訪れる。11月に英国・グラスゴーで開催される国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)だ。日本は先進国として気候変動対策で他国に後れをとるべきではない。また、実行する政策が目標の達成に寄与するという一定の根拠を用意する必要もあろう。

岸田首相には、世界潮流を踏まえた国際感覚と、長期展望に立った日本の国づくりという〝バランス感覚〟が求められる。エネルギー政策はその試金石とも言えるものであり、決して「政争の具」にしてはならない。

以降のPARTでは、そうした視点から日本の脱炭素政策の課題や懸念を検証し、島国であり資源小国でもある日本にとって真に必要なエネルギー政策を提言していきたい。

ここから先は

【特集】脱炭素って安易に語るな

地球温暖化に異常気象……。気候変動対策が必要なことは論を俟たない。だが、「脱炭素」という誰からも異論の出にくい美しい理念に振り回され、実現…

いただいたサポートは、今後の取材費などに使わせていただきます。