作曲でぶち当たる壁の話

ある日急に書けるようになる時

学生に作曲を教えていると、それまでたいして曲が書けなかった学生が急に書けるようになるという状況に時折り出くわします。

外国語は勉強を始めてしばらくは喋れないが、ある時急に出来るようになるみたいな噂を耳にしますが、それに似たようなものなんでしょうか。

急に自転車に乗れるようになる、みたいな事なんでしょうか。

とにかく、急に書けるようになる。勿論、何もしてなかった学生が、ある日、急に書けるようになる訳ではなく、学んで、壁にぶち当たって、ずっと停滞していた学生が、ある日、突然、タガが外れたように、とめどなく書けるようになる、という話です。

実は私自身が同じ経験をしました。急に書けるようになった。

10代から25歳まで。まだ書けない。

父親の趣味が音楽で、家に色々な楽器やレコードが沢山あり、自然と楽器を触っていたのが中高生の頃。

それから進学で関西に出てきて、バンド活動に勤しむ。ライブハウスに入り浸って、どうやってここでのし上がってやろうかと毎日考えていたが、上手くいかず。

どう足掻いても、音楽と仲良くなれない。

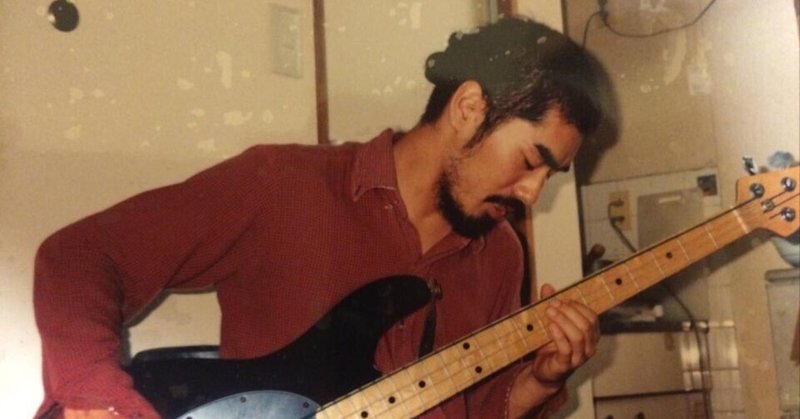

一番上の写真は、その頃の私です。

26歳。バルトークとの出会い。まだ書けない。

カナダからやってきていたオルタナJazzバンドのkellyからバルトークの弦楽四重奏のCDを貰う。人生初、クラシック、バルトークに完全に心を射抜かれる。

弦楽四重奏を書きたいと思うもビオラが何かも知らない。楽譜も読めない。一念発起して大阪音楽大学を目指す。

好き放題音楽に食らいついてきたが、音楽理論に初めて触れる。

まだ書けない。

27歳。大学で作曲の勉強。まだ書けない。「守」

音楽理論を学んだ。好き勝手やっていた音楽。こういうのが良い!と思っていた、自分の好みの音は理論的な観点からどう捉える事が出来るのか、はたまた出来ないのか、ひたすら研究。

理論という足枷をはめられ、自分の音楽が不自由になる。

守破離の守

まだ書けない

28歳。周防義和さんとの出会い。書ける、でも。。。「破」

大学で理論を学びつつ、東京で開催されていた作曲家の周防義和さんの講座に参加。そこで、理論を踏まえつつ、そこから逸脱する、破る行為を覚える。

クラシックの理論と周防さんのJazzを基調とした独自の理論を比較、検討しつつ、音楽理論を意識的に狙って破れるようになる。

つまり守破離の破

ここで、突然書けるようになった。とめどなく書ける。

でも、不自由さは残る

29歳以降。とにかく書ける。日々、自由さが増していく。

プロの作曲家となって、日々仕事としての作曲に追われるようになる。書いた事のないジャンルの曲や、近すぎる締切に翻弄されながらも書き続ける中で、不自由さが次第に無くなっていく。

理論から離れて自分の型が出来上がっていきつつあるのだと思う。

守破離の離

まだ道半ば。さらなる自由を求めて毎日書き続けてます。

学生(自分)の中で何が起こったか

一言で言えば「理論を理解した上で破るに至った」という事だと思います。

理論を知らなかった時の自由と、知った上でそこから抜け出した自由とでは、自由度が桁違いです。(私の場合)

泳ぎ方を知らずに海に投げ出されるのが前者で、泳ぎ方を習ってから海に投げ出されるのが後者ですかね。

行きたいところに向かって泳げます。

学ぶ前にやっておいた方が良いこと

音楽理論とか、誰かの教えとか、関係なく、自分勝手に好きに音楽をやり尽くした方が良いと思います。

理由1

そこでいきなり独自の型を作り上げる事ができれば、それを一生突き詰めていけば良い訳ですから。

理由2

好き勝手やり尽くした時の自由を謳歌する気持ちや、独自であるが故に突き破れない壁の存在を知る事が、後々、守破離の「破」の強い動機となるからです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?