映画感想 アリスとテレスのまぼろし工場

「臭い」は生きていることの証。

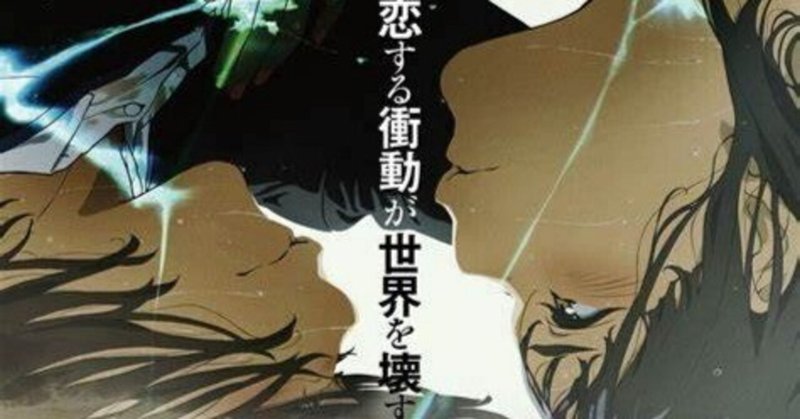

岡田麿里監督第2回作品『アリスとテレスのまぼろし工場』。2013年9月に劇場公開。制作は前作『さよならの朝に約束の花をおくろう』に惚れ込んだ制作会社MAAPAが岡田麿里を監督として招聘。岡田麿里はその当時執筆中だった小説をそのまま企画として提出し、映画制作が始まった。 副監督は前作ではコア・ディレクターとして関わった平松禎史。平松禎史が絵コンテから作画までを担当した。

制作会社がPAWORKSからMAPPAに変わったのでスタッフは基本的には総入れ替え。キャラクターデザイン・総作画監督には石井百合子。石井百合子は『凪のあすから』『クロムクロ』といったPAWORKS作品でキャラクターデザイン、作画監督を務め、前作でも作画監督を務めていた。

制作会社MAAPAはマッドハウスを退社したアニメプロデューサー・丸山正雄が設立した会社。『この世界の片隅に』や『呪術廻戦』、後期『進撃の巨人』なと、制作する作品はクオリティが極めて高く、話題が途切れることのない制作会社である。

本作の興行収入に関するデータはない。週末興行成績ランキング初登場8位にランクインした……という情報があるのみ。ということは、興行収入としても芳しくなかったのだろうか。第78回毎日映画コンクールアニメーション映画賞受賞。第2回新潟国際アニメーション映画祭では蕗谷虹児賞受賞、長編部門・傾奇賞受賞。

それではストーリー前半を見てみよう。

それはとある冬。菊入正宗は学校の仲間達と部屋に集まって、コタツを囲んで勉強会をやっていた。ラジカセからは他愛もない番組が流れている。集まった友人達はそろそろ勉強への集中力をなくして無駄話を始めようとしている時だった。

唐突に停電。なんだ? 正宗は窓を開ける。そこに爆音がとどろいた。窓の向こうに見える町並みのずっと向こう、停電で真っ暗になった家並みの向こうでいびつなオブジェとなって佇んでいる工場が爆発していた。

その直後――

時間はループしていた。数分前に時間が戻っている。工場が爆発する直前に。

いや、違う。そうじゃない。ここはさっきいた場所と違う。よく似ているけれど違う。違うところに飛ばされたんだ。そこにいたみんなが、お互いに意見を聞く間もなく、そうなんだとわかっていた。

それからは、変な日常が始まった。ずっとずっとループし続ける日常。永遠に続く冬。正宗達だけじゃなく、街全体が永久にループし続ける街に閉じ込められてしまった。

正宗達はずっと14歳。来る日も来る日も同じことの繰り返し。毎日学校に行き、成長することもないから、卒業することもない。

街の住人達はあれからずっと「自分確認票」というものを書くようにしている。もしも世界が元通りに戻った時、以前の自分と違ったら不具合が出るからだ……と言われて、自分が変わっていないことを確かめるために書く書類だった。

正宗は街の方針に逆らってずっと書かないまま。書いていないのは正宗だけだった。

正宗はあの時の友人達と、ずっと変わらない14歳を続けた。ずっと大人になることもない。ループし続けるということは病気になることも、死ぬこともない。だから少し、危険な遊びをするようになっていった。

それは女子達も同じらしく――その日、クラスメイトの園部の靴がなくなっていた。誰かが盗んだらしい。犯人はわからないまま。

だったけど、その日の放課後、正宗は屋上に坂上睦実が立っているのに気付く。その睦実が――突然スカートをまくる。

正宗はあっとなり、屋上に駆けていった。するとそこに、女子の上靴が一揃い。睦実が盗んだのか?

「そのべーが先だよ。そのべーが私の上履きを盗んで、代わりにそのべーのを私が履いてたの」

なんでそんなことを。退屈だから。退屈だからすこし危険な遊びをしている。

それから睦実は、

「退屈が根こそぎ吹っ飛んでちゃうようなの見せてあげようか」

と正宗を誘う。

向かったのはあの工場だった。その中へと入っていくと、謎の祭壇が作られていた。そこにいたのは、まるで狼のような少女。工場の中に軟禁されている少女だった。

睦実はずっとその少女の世話をしていたのだった。正宗はなかば押しつけられるように、少女の世話役を任されるのだった。

ここまでの前半パートで20分。

アニメ界隈では『うる星やつら ビューティフルドリーマー』をはじめとして、昔から多くのループものが作られてきた。本作もまたループものの一つだが、ポイントとなっているのは「工場」。その工場では「鉄」を生産していた。その工場の工員であり、見伏神社の社家を代々務めていたという坂上衛が言うには、鉄を生産するために削っていた山とは神であり、その神を長年削ってきた罰だ……と語る。

これはどういうことなのか? ヒントとなっているのは、この本。

真弓常忠による『古代の鉄の神々』。この本の中で、日本の神話を「鉄信仰」という視点から再解釈されている。非常に面白い本で、私もこの本には大いに影響を受けた。

内容を雑にまとめると、日本の神々というのは、元来「鉄」信仰によるものではなかったのか。というのも、「鉄」というのは古代人にとってマジカルなアイテムだった。熱して溶かせば日用品にもなれば兵器にもなる。鉄をうまく精錬する技術を習得できれば、他民族を圧倒する力を獲得できる。よくよく考えてみれば、現代においても私たちの文明は鉄を採取し精錬する技術によって成り立っている。そういうものが、古代人の視点で「魔法のアイテム」と見なされていたのはごく自然なことだったのではないか。

日本は山神信仰というものがあって、山そのものを神とみなす考え方があったが、その山から鉄が生産されていた。その鉄で作られたものに、神が宿る……という考え方も、筋道を辿って考えてみれば自然なことともいえる。

岐阜県関市の刀匠。鎌倉時代より伝わる古式日本刀鍛錬の様子。神官の格好をして、古くから伝わる鍛冶の様子を再現している。現代では鉄鍛冶にまつわる儀式や信仰は薄れたが、古代ではもっと宗教的な意味合いもあったのではないか。

『アリスとテレスのまぼろし工場』の一場面。製鉄によって成り立っていた街。ループ状態が始まって10年近くが過ぎており、人間はループし続けているが、鉄は10年分錆びた様子で描かれている。

街の名前は「見伏」。たぶんこれは「伏見」の名前を逆さまにしたものじゃないかと……。伏見の名前の由来は複数あり、狩人が伏して見る場所だったからという説と、「伏水」つまり水の恩恵を受ける街だったから、という説がある。この作品では「狼」が大きなファクターになっているので、そこで「伏せ」という名前とリンクする。また「水」は鉄を作るのに欠かせない。その両方の意味を含んでいると考えられる。

何度か描写される山の様子。鉄生産のために削り取られている。異変が起きる時、工場と共に必ずこの山もセットで描写されるのも、本来神がいるのはこの山のほうだから。この山から削った土砂から鉄を生産している。だから工場が神様になっている……という理屈。

この山を「上坐利山」と呼ぶが、「かんざり」を素直に変換すると「神座里山」となる。神の座する里山……だ。ちなみに神座里は静岡県に実在する(本編とは関係がない)。

工場の中で軟禁される謎の少女。山から鉄を運んでいる列車に乗って、この街にやって来た。山から切り出した鉄を生産し続ける工場が神様になってしまったなら、その土砂を運んでいた列車も神様になっていた……ということになっている。その列車が運んできた少女、だから「神からの使い」とされた。

少女はこのループし続ける街の中で、唯一成長している。ループ状態は10年近く続いており、救助された時は幼女だったが、現在は正宗達とほぼ同じくらいの年齢感になっている。

佐上衛。見伏製鉄所従業員であり、上坐利山を信仰する神官でもある。佐上衛はループし続ける街を、山の神による恩恵と考え、ループ状態を維持しようと努める。

そこでその山から現れた謎の少女を軟禁し、崇め奉ろうとする。

その少女の世話役を務めるのが、佐上衛の娘である睦実。ただし、実の娘ではない。佐上衛は女性には興味がないので、はじめから娘のいた女性と結婚し、睦実を神社の後継者として育てている。その女性はすでに死去している。両親の死と、変人の父親を持ってしまったために、かなりひねくれた性格になっている。

もうちょっと本編について掘り下げておこう。

タイトルとなっている『アリスとテレス』というのはもちろん「アリストテレス」のこと。作中で「エネルゲイア」について語られるが、これもアリストテレスが提唱した哲学用語。

作中の台詞にはこうある。

「エネルゲイアって人間固有の行為なんだよね。始まりから終わりまでの時間を必要とせず、行為と目的が一致した、ただ今を生きるっていう」

Wikipediaを見ると、「デュミナス」と「エンテレケイア」という用語が使われている。「デュミナス」とは能力・可能態・潜在態という意味で、「エンテレケイア」は完成された現実性という意味である。わかりにくいが、種子の状態のものをデュナミス、花となったものをエネルゲイア、目的を達成し終えたものをエンテレケイアということになる。

本作では、ループする時間の中で、住民達は10年にわたり同じ季節を過ごすことになる。その中で、できる限り「変わらない」よう努めている。それで「自分確認票」なるものをみんなで書いて、自分が変わっていないことを確かめようとしていた。

そんななかで、主人公菊入正宗は自分確認票を提出せず、じわじわと変わろうとしていた。その一つが絵。正宗はループする10年の中でえんえん絵を描き続けて、だんだんと上手くなっていってしまう。明らかに10年前と変わった自分になってしまっている。

工場の中で幽閉される少女も、このループ世界の中で成長し続けている、変わり続けている存在。佐上睦実は菊入正宗を少女の世話役に巻き込むことで、決定的な変化が訪れてしまう――というのが本作の物語構造。

ところでアリストテレスといえば、人間の本性として「フィロソフィア」を提唱した。フィロとは「愛」で、ソフィアは「知」を意味する。「アリスとテレス」という謎めいたタイトルとなにか関連がありそうだ。

ここから先は

とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。