発達障害と睡眠障害

今年の夏頃から、うまく睡眠ができなくなりました。

いつもは22時までにベッドに入って、6〜8時くらいに起きるのですが、ベッドに入るまでは「もう5秒で寝れそう」と思うのに、ベッドに入ると「……? 眠れる気がせん」となり、実際に1時間くらい眠れなくて困ってます。

困ってるうちに眠れたと思ったら、0時前後と4時前後にトイレで起きる。もともと頻尿なので、夜中にトイレで起きること自体は問題視してないのですが、前は寝ながらトイレに行ってすぐに睡眠に戻れたのに、そのまま脳が覚醒して2時間眠れないことがたびたび発生するようになりました。

発達障害を調べていると、発達障害者は「体内時計が狂いやすい」とのことで、また狂いやすい理由の一つに「過集中でいつの間にか思っていたよりも時間が過ぎている」のがあるようです。

不安障害・パニック障害の治療で通院中の心療内科の先生からは「過集中」であることを指摘されていて、私も「そうだな」と思ってたのですが、「過集中」により「体内時計が狂ってしまう」というロジックは初めて気がつきました。

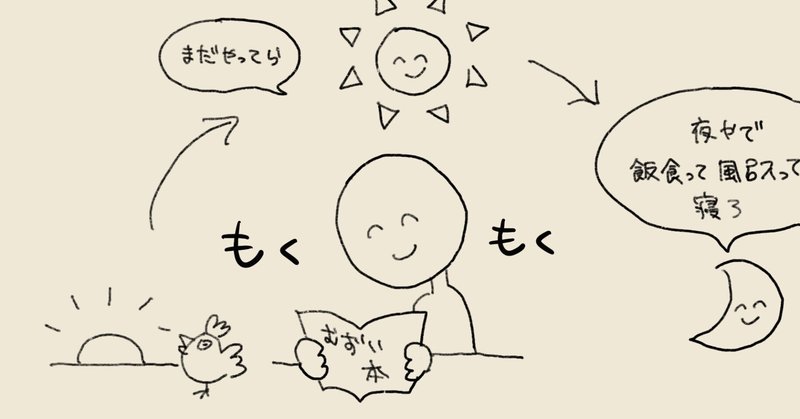

たしかに、30分で読み終わるはず(見積もり激甘)の本を読んでいたら、3時間経っても読み終わらず、「え?もう17時?どゆこと??」と思ってましたが、私の感覚だけでなく、身体、体内時計も時空の歪みを感じていたようです。

さて対策ですが、私の大好きな「学びの時間」の、一日の上限を決めようかなと思います。

傷病休職中の私は、頑張れば一日7時間くらい読書(自己啓発本)の時間を確保できてしまいますし、まとまった時間が取れなくても「料理」「掃除」「朝の身支度」「お風呂」「食事中」「運動中」などは、音声配信アプリの「Voicy」やPodcastで学び系の配信を聴き続けているので、実質ほぼ常に学びの時間に費やしています。でも、コンテンツ過多な世の中なので、「読んでも読んでも」「聴いても聴いても」全然終わりが見えない!時間がない!となり、毎日「今日もいつの間にか一日が終わってた…」と不完全燃焼感と共に、時間どこいった?となります。

でもでも!過集中により体内時計が狂ってしまうことで睡眠障害に発展する、と納得感のあるロジックが確立できたので、以下の2点を達成しようと思います。

①学びの時間を計測する(時間の可視化)

②学びの時間に一日あたりの上限を設ける

実は②は何度も試みては失敗してきたのですが、最近卓上タイマーを購入し、カウントアップ機能で読書時間を測ってみたところ、「この本を読んでいたらいつの間にか◯◯時になっていた」から、「この本を読むのに5時間かかった」と、具体的にかかった時間がわかるようになりました。つまり、「時間の感覚」と「実際の時間」の乖離が小さくなってきたんです。これが①で、①によって②が達成しやすくなるのです。ウォー!

(需要あるかわかりませんが、使ってるタイマーはこちら↓)

現在は主治医に相談して、寝る前に抗不安薬(アルプラゾラム)を飲んでますが、体内時計を戻していくことで服薬無しでも普通に眠れるようになりたいです。おわり。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?