SEOパフォーマンス低下の要因と、改善施策を考えてみた

とあるニュースが今、Twitterを中心に話題になっています。

ある企業が、買収した会社を減損したとの事。その要因として「SEOパフォーマンスの低下」が挙げられていました。

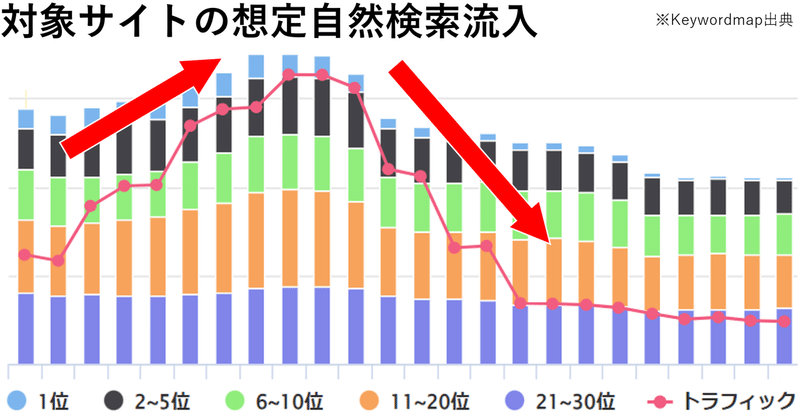

当該サイトの想定自然検索流入数(アクセス数)を独自に調べた所、確かに、あるタイミングからアクセス数が減少していました。

集客数の減少と伴って、発表資料に記載の通り、売上高も大幅に減少したと想定されます。

SEOに関わっている身として非常に興味深いニュースでもありましたので、今回その要因を調査してみました。

売上高の減少要因は?

発表資料に「SEOパフォーマンスの悪化」と記載がある事から、検索流入の減少が収益低下を引き起こしているのは確かでしょう。

では、どれくらいSEOパフォーマンスが悪化したのでしょうか?

3rdパーティツールの値にはなりますが、Keywordmapで想定自然検索流入の状況を調べた所、気になる点がありました。

■気になる点:ヒットKW数はそこまで減ってない

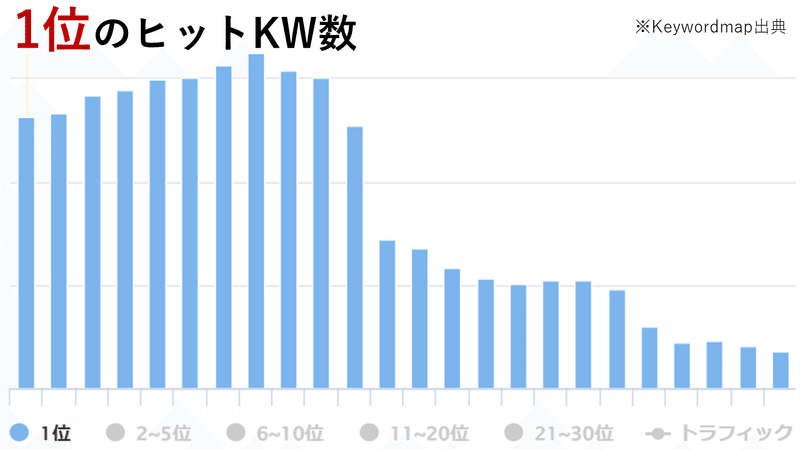

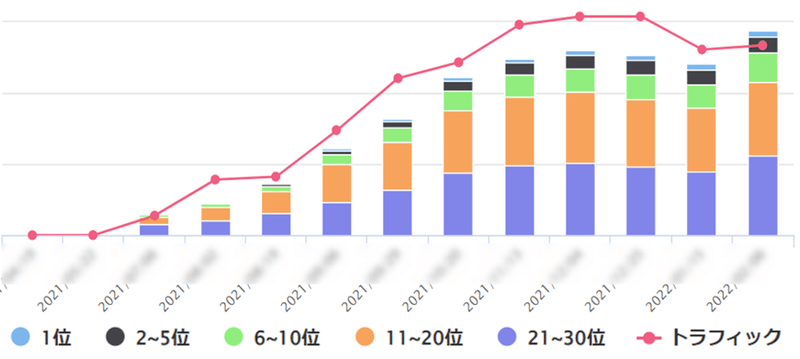

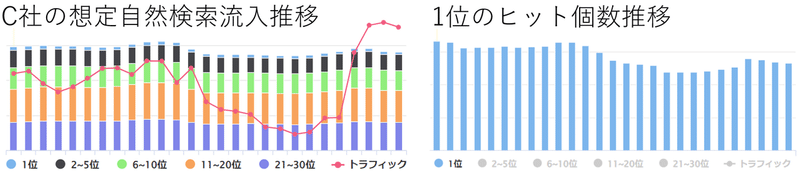

下の図は、対象サイトの検索順位レンジ別のヒットキーワード数と、想定SEO流入数のグラフです。

このグラフで目立つのが赤色の線グラフ、トラフィック数の推移です。

あるタイミングから、急減している事が分かります。

このグラフで注目なのはトラフィック数の推移ではなく、「ヒットキーワード数の増減の少なさ」です。

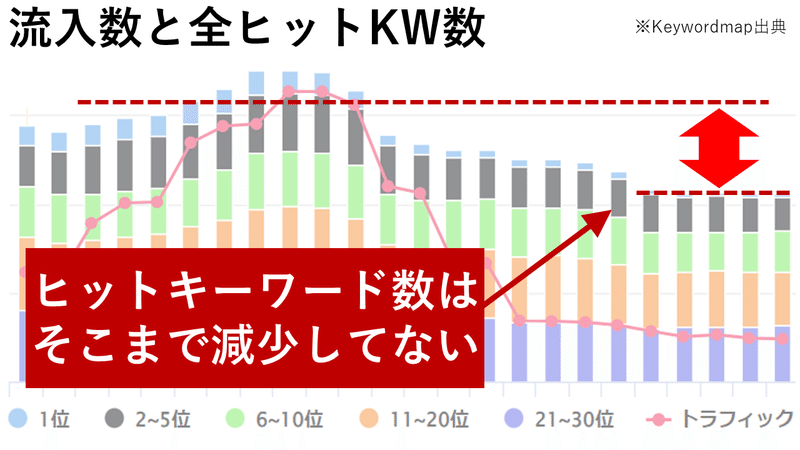

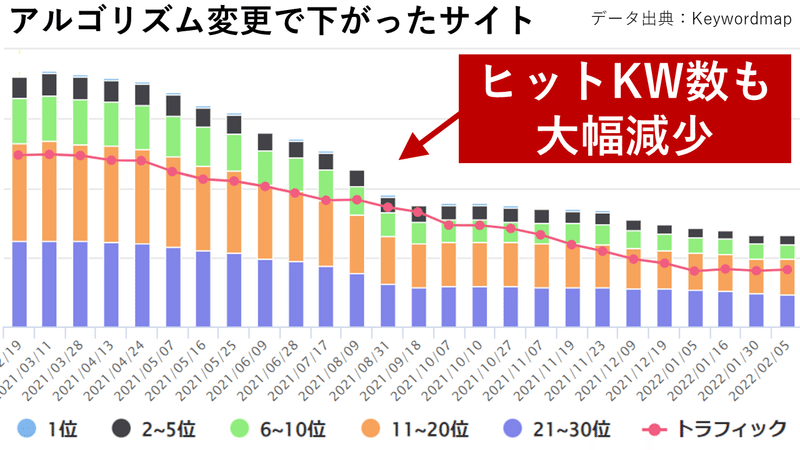

コア・アップデートによる評価の下落や、はたまた手動対策(いわゆる「Googleからのペナルティ」)を受けると、トラフィック数の減少と共にヒットキーワード数も減少します。

上のグラフは、全く別のWebサイトのSEO想定流入推移です。

このWebサイトは、2020年12月のコアアップデートで評価が下がり、現在に至るまで自然検索のパフォーマンスを下げています。

グラフからも分かるように、検索トラフィック数の減少と合わせて、ヒットキーワード数も減少している事が分かります。

しかし、今回話題になっているWebサイトのヒットキーワード数は、そこまで目立って減少していないです。

では、「1位のヒットキーワード数」に絞って見るとどうでしょうか。

一目瞭然、大きく減少していることが分かります。

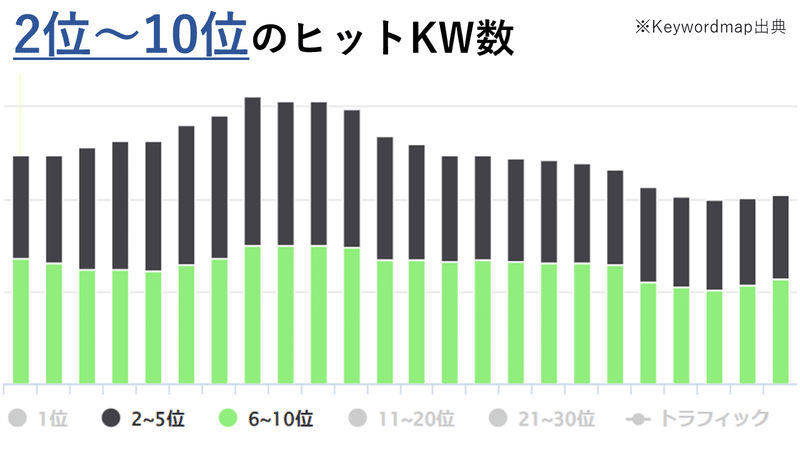

逆に、2位~10位(1位を除いた、Google検索結果1ページ目にいるキーワード)に絞ってみるとどうでしょう。

減少しているものの、1位ヒットキーワードの減少傾斜と比較すると、ヒット個数の推移は、なだらかである事が分かります。

以上から、「ドメインごとSEO流入が飛んだ」という状態に陥っている訳ではないようです。

想定ではありますが、集客および収益の大半を、ほんの一部のキーワードやページで獲得してきたのではないかと考えられます。

この為、少数ではあるものの、主要どころのキーワードが1位で無くなった途端にアクセス数や収益額が減少に転じてしまったのではないかと考えられます。

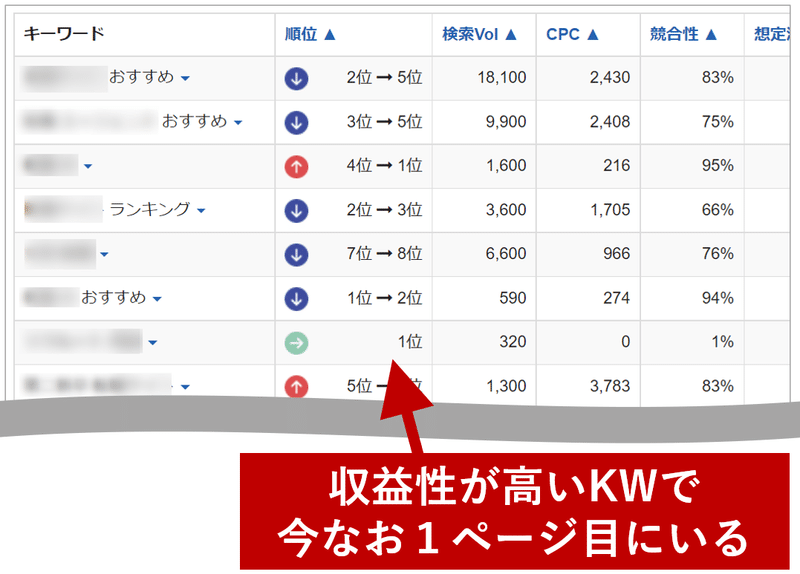

事実、今日(2022年2月13日)現在も、広告入札単価(CPC)が高いキーワードで1ページ目(10位以内)にはランクインしている事がわかります。

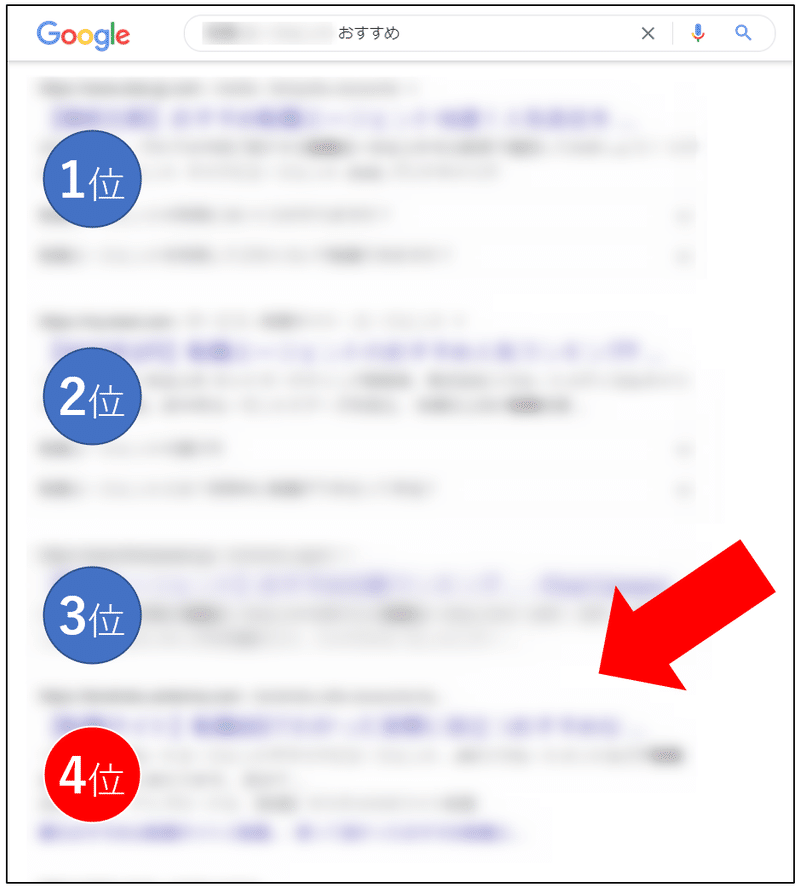

実際にGoogleで検索しても、複数のキーワードで1ページ目にいました。

以上から、「Webサイト全体のキーワードが軒並み圏外に落ちた」という状況ではなさそうです。

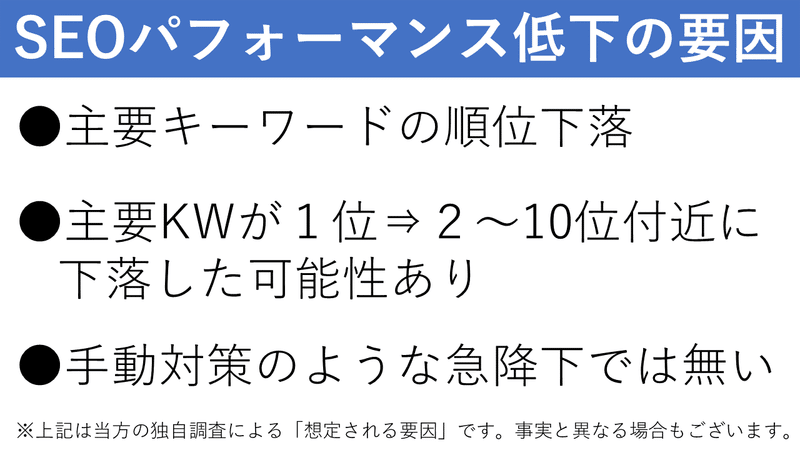

■原因は「主要KWの順位下落」と想定

過去1位を獲得していた主要キーワードは、今現在でも10位以内に居ることが分かりました。

この状況から、SEOパフォーマンスの悪化の直接的要因は『主要キーワードの順位が1位では無くなった』にあると想定されます。

おそらく「●● おすすめ」や「●● ランキング」など収益性が高いキーワードで1位を獲得しており、これら数少ないキーワードによってWebサイトの大半の集客と収益が占められていたと想定されます。

自然検索の順位が1位から2位以降に移るだけでも、顧客の多くが競合他社に流れる事を意味し、結果売上高に影響します。

今回は、数少ないキーワードとLPで集客の大半を担っていたこと、そしてそれら主要キーワードの順位が下落してしまった事で、事業に大きく悪影響を与えてしまったものと考えられます。

とわいえ、以上はあくまでも外から見た話であり、実際の一次データは異なる要因を示しているかもしれません。

正しく要因を解明するには、Search ConsoleやGoogleアナリティクスなどの一次データを見て最終判断するべきでしょう。

なぜ順位が下落したのか?

「SEOパフォーマンス低下の要因」として、主要どころのキーワードが1位じゃなくなった(もしくはクリック獲得圏内)という事は分かりました。

では、なぜ1位から順位が下落してしまったのでしょうか。

という事で、更に調査を進めていきます。

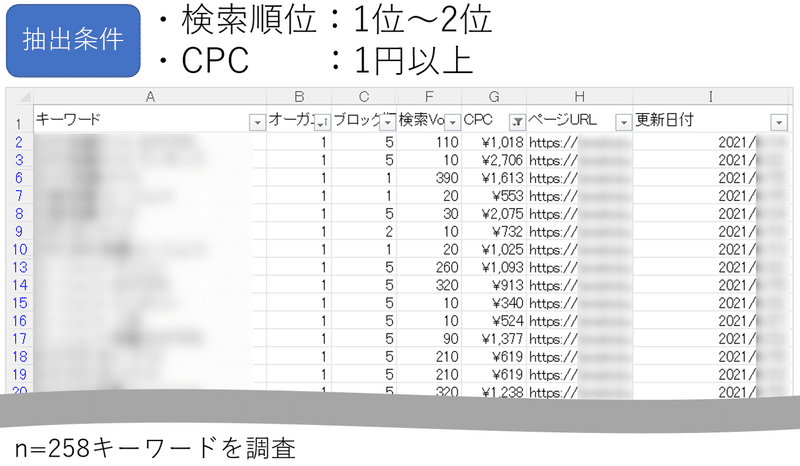

(1)過去上位を獲得していたキーワードの調査

SEO集客数が減少してしまう前、つまりSEOパフォーマンスが高かった頃に1位にランクインしていたキーワードを調査します。

今回は、Keywordmapの「自然獲得キーワード」を使って、昨年2021年のとある月に上位にランクインしていたキーワードを抽出しました。

CSV形式でダウンロードした後、

・検索順位:1位~2位

・CPC:1円以上

のキーワードに絞りました。

絞り込んだ結果、258個のキーワードを抽出。このキーワードで、今現在の検索順位と、他の競合他社の順位を調査しました。

なお、実際にランクインしていたキーワードはもっと多いはずです。もし、Search Consoleにアクセスできる場合は、Search Consoleの「検索パフォーマンスデータ」を用いて過去に上位順位にランクインしていた主要どころのキーワードを抽出します。

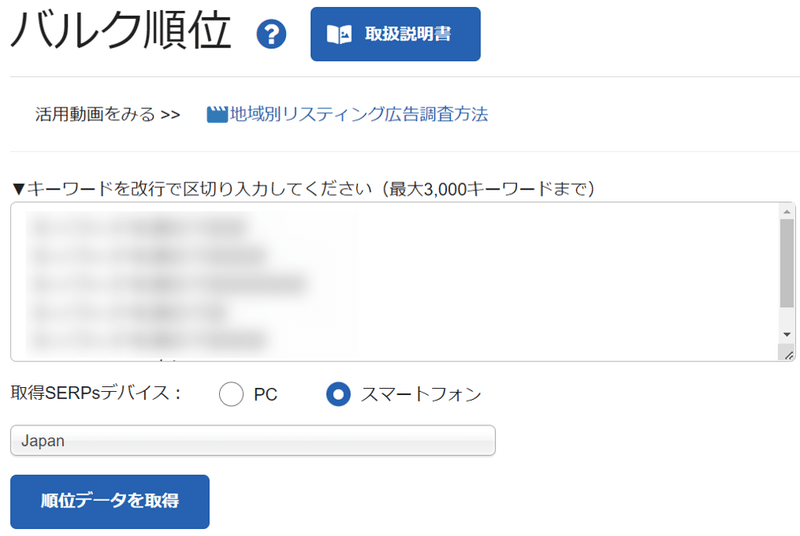

(2)過去1位だったキーワード、今の1位はどこか?

過去1位だったキーワードで、今現在1位にランクインしているサイト(ドメインやサブディレクトリ単位)を調査します。

今回はKeywordmapのバルク順位を利用して、各キーワードの検索順位を確認しました。

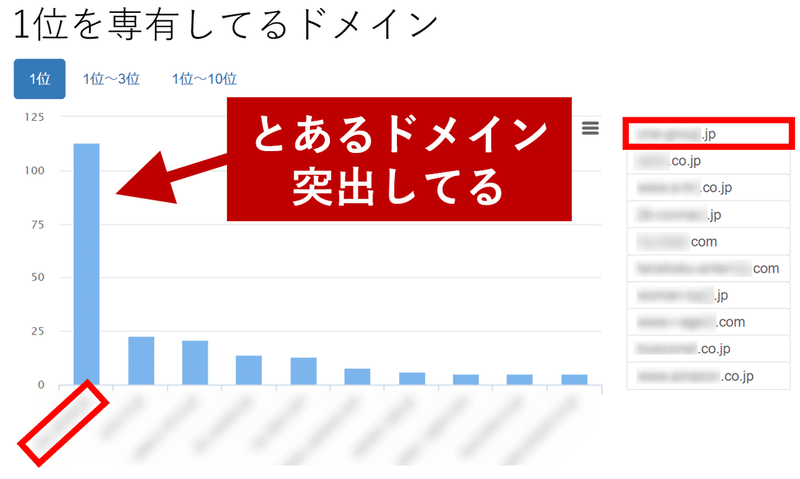

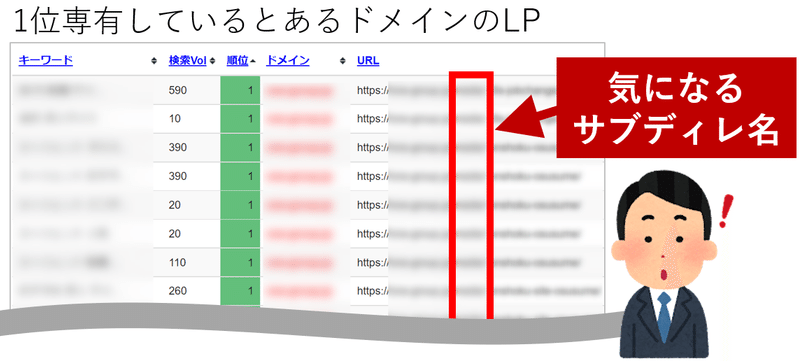

データ取得後にまず見たのが、1位専有しているドメインとその専有キーワード数です。このデータから、対象となるキーワードで最もSEO集客に成功している競合ドメインを洗い出します。

複数個のドメインによって専有されているのが一般的ですが、今回の専有ドメイン分析では、やや違う結果となりました。

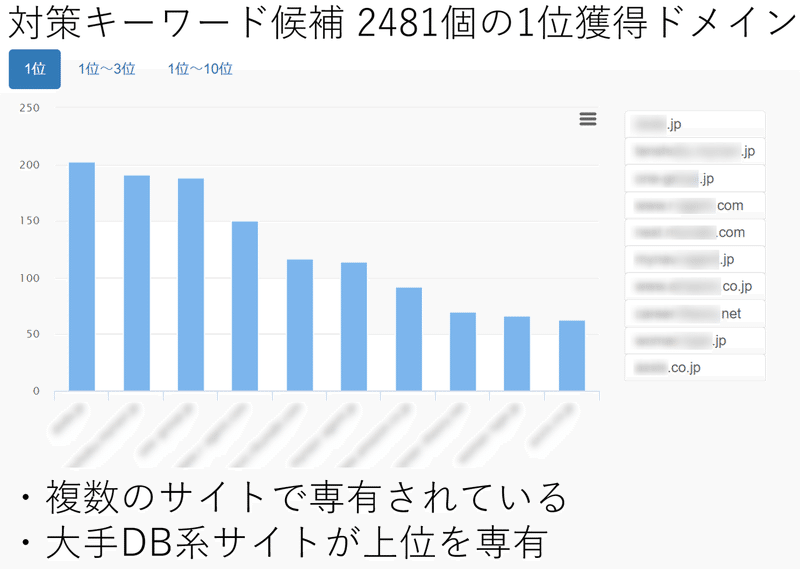

下記がその結果を表したグラフです:

とある1つのドメインが突出している事が分かります。

調査したキーワード(n=258)のうち、113個ものキーワードで1位を獲得しています。実に43%ものキーワードを1つのドメイン(サイト)で獲得、専有している状態です。

過去、同じような下落分析してきましたが、1個のドメインで大半のキーワードを占めているケースは稀です。

では、今現在、1位を専有しているこのWebサイトを深堀りしていきます。

まず、このドメインが上位順位を獲得しているキーワードとランディングページURLを抽出しました。

すると、URLのサブディレクトリ名に見覚えが...

最近、サブディレクトリ型サイトが様々なジャンルで上位順位を獲得している事例を目にします。そして、なぜか、上位順位を獲得しているサブディレクトリ名が、ジャンル関わらず非常に似ている(もしくは一緒)のです。

SEO業界の方であれば、あのサブディレクトリ名を見た瞬間にピンと来るのではないでしょうか。

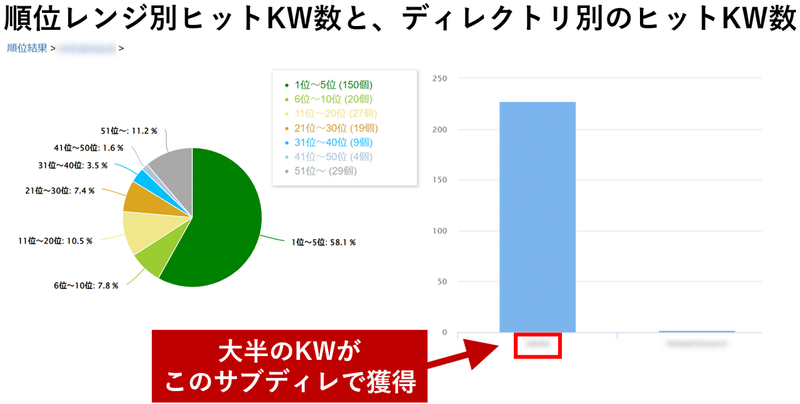

大半のキーワードが、このサブディレクトリ配下のページでヒットしていました。

これは、もしかして... と思い、そのサブディレクトリ配下の想定SEO流入数を調査しました。

その結果が下記です:

あるタイミングから突然検索順位が付きはじめ、一気に順位とトラフィックを伸ばしています。

あのサブディレクトリ名から鑑みるに、最近よく用いられるSEO手法(?)で順位が付き、今回減損対象となったWebサイトと順位が入れ替わったのではないかと考えました。

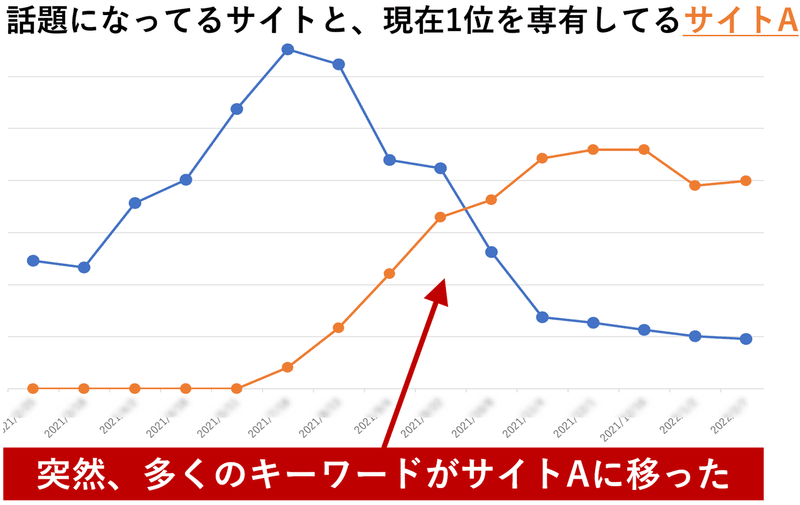

という事で、両サイトの想定検索流入数を同じグラフに落とし込んでみると...

流入の増減が、ほぼ入れ替わるような推移を見せている事が上記グラフでも分かりました。

ここまでの調査から、「SEOパフォーマンスの低下」は、Googleアルゴリズムの変更に伴う低下では無く、特定のドメイン(Webサイト)との順位入れ替えが要因であると想定されます。

ですので、Googleの手動対策(ペナルティ)による下落ではなく、

当該サイトのSEO評価の低下、そして、ある競合サイトの急激な評価向上(順位上昇)により、収益貢献していたキーワードが軒並み順位下落(入れ替わり)したと想定されます。

なお、調査を初めた段階から「これ、コアアップデートとは別に、他サイトとの順位入れ替えだろうなぁ....」と思っていました。

というのも、流入数が減少しているタイミングとGoogleのアップデートリリースが必ずしも一致しなかったのです。

(参考)2021年のコアアップデートリリース日

・2021年6月3日

・2021年7月2日

・2021年11月17日

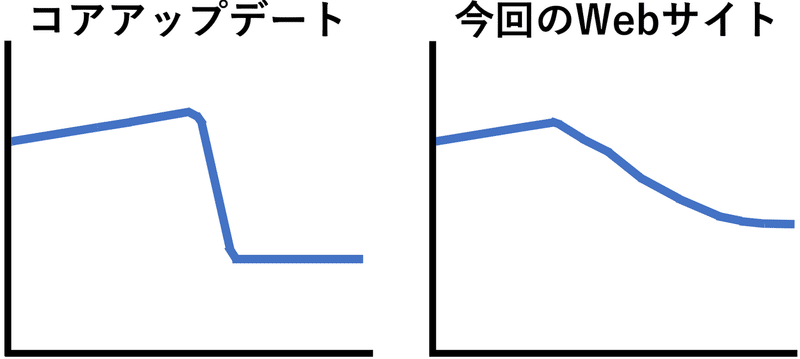

また、コアアップデートによって順位が下落した場合、その影響も短期間で現れます。一般的には、アップデートが完了するまでの約2週間で急降下する事が大半です。

しかし、今回調査した対象Webサイトの下落推移は、コアアップデートのような短期間での急降下ではなく、数カ月間に渡ってゆっくり下落しています。ここからも、コアアップデート以外の要因で順位下落した可能性も考えられます。

しかし、昨年は6月と7月に連続してコアアップデートがリリースされた事もあり、その期間と下落開始が重なっている事からも、コアアップデートによる評価の低下も否定はできません。

さらに調査を進める事で、コアアップデートによるパフォーマンス低下の疑いも考えられる事でしょう。

そして、調査を進めていく中で発見したとある別のWebサイトの存在。そのWebサイトの流入増加の推移が入れ替わりとして一致する事から、このドメインとの間に順位入れ替わりが発生し、それもまたSEOパフォーマンス低下を引き起こすキッカケになったと想定されます。

復活する為にできるSEO施策とは?

では、集客数を以前と同じ状態、それ以上に戻すためには何をすべきか考えてみました。

■その前に、市場状況の把握

いきなり施策や改善箇所を考えるのではなく、まず対象顧客となりうるキーワード群において、どのような競合サイトが存在し、それら競合サイトがどの様なSEO手法を用いているか調査しました。

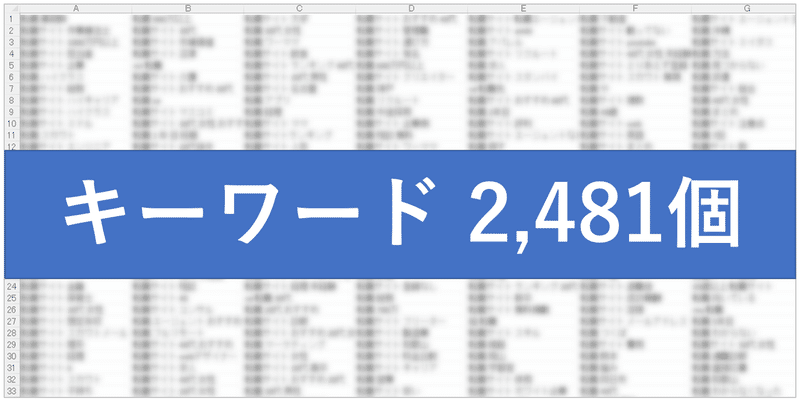

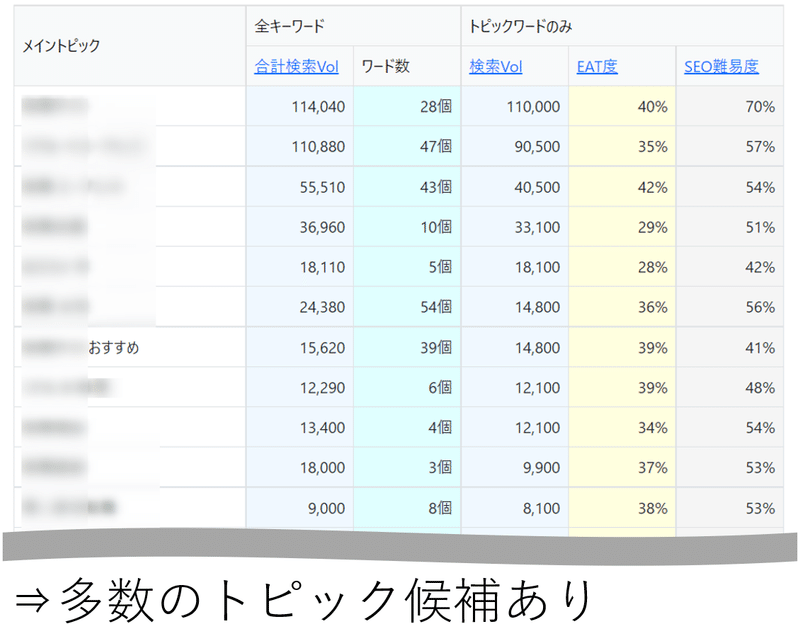

簡単なペルソナ策定を行い、集客対象となりうるキーワード2481個を抽出しました。

なお、このキーワードは、今回話題となっているWebサイトが今まで対策してこなかったキーワードも数多く含まれます。

今回、調査対象としたキーワードは全て下記に該当します:

・検索Vol >= 10

・CPC >= 1円

では、キーワード2481個の検索結果を分析し、どの様なWebサイトやページが上位にランクインしているか分析します。

調査キーワードをKeywordmapのバルク順位にかけ、1位を獲得しているドメインを抽出しました。その結果がこちらです:

先程の「1ドメインがほぼ専有/独占している」とは異なり、キーワードを獲得しているドメインが複数存在しました。また、その多くが、大手のデータベース系のWebサイト(比較サイトや案件検索サイトなど)でした。

では、最も多くの1位を獲得している大手DB系情報サイト「D社」を深堀りしていきます。

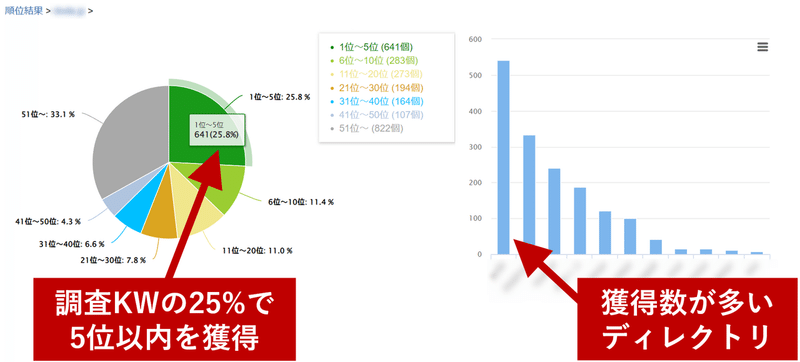

以下はD社の検索順位レンジ別獲得キーワード数と、第1ディレクトリ別ヒットキーワード数を表したグラフです:

調査キーワード(n=2481)の約25%(641個)を5位以内の上位検索順位で獲得しています。

また、多くのキーワードを、1つのディレクトリ(ページ)配下で獲得している事がわかりました。

では、このディレクトリ配下にどういうページが存在し、上位の検索順位を獲得しているか調査を進めていきます。

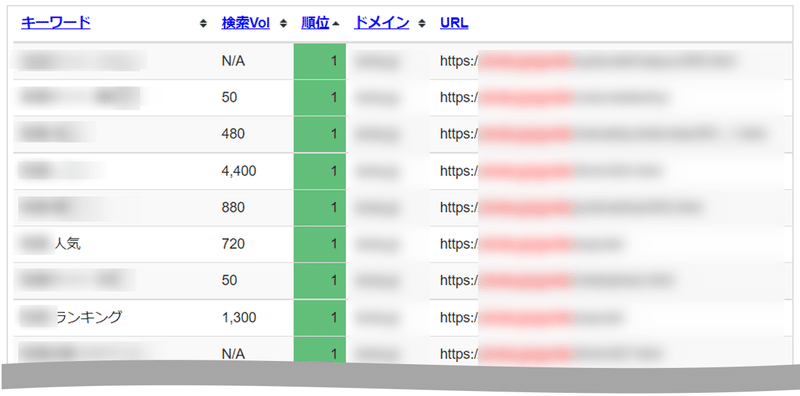

まず獲得しているランディングページ(URL)と、キーワードを見ていきます。

数多くのキーワードで1位を獲得しており、「●● ランキング」など収益性が見込まれるキーワードでも数多く上位順位を獲得していました。

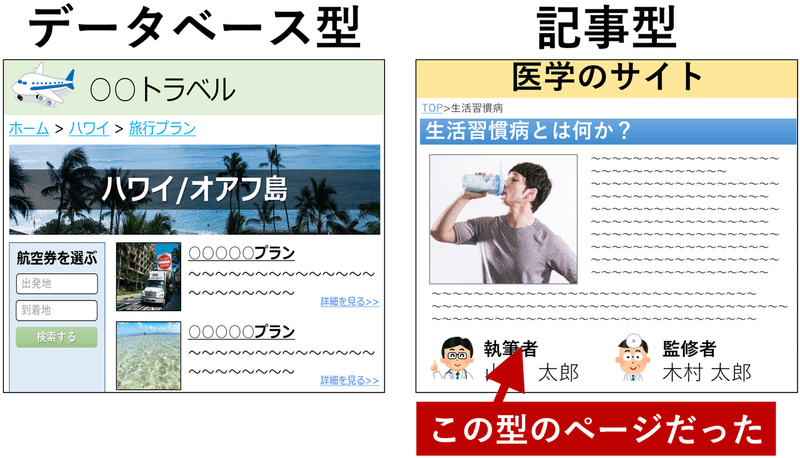

実際にランディングページにアクセスしてみると、上位順位を獲得している多くのページが「記事型(コンテンツ型)」のページでした。

今回話題となっているあのWebサイトも同じ「記事型」である事から、Webサイトの型(戦術)を変えなくともキーワード(集客幅)を拡張できる事が分かりました。

もし、上位ページの多くがデータベース型の一覧ページばかり出てくるのであれば、採用すべき戦術そのものから見直さなければなりません。

合わせて、この競合Webサイト(ディレクトリ配下)の集客に貢献している「ページ数」も集計しました。この「ページ数」を把握することで、Webサイト内に必要となる「記事本数」の目安もある程度わかります。

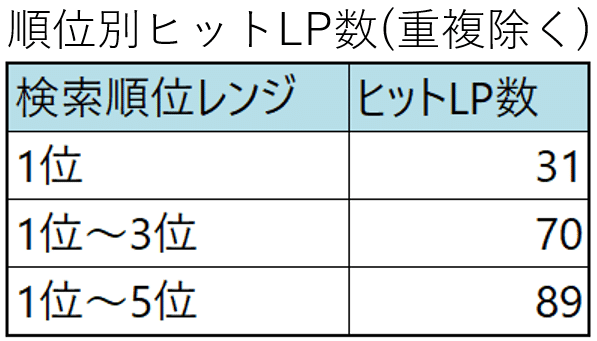

集計の結果、調査キーワード(n=2481)で1位を獲得している記事本数は31本ある事がわかりました。

1位~5位にレンジを広げると、ランクインしている記事は89本も存在しました。

なかなかの本数です。

尚、ここで集計している記事本数は、URL単位で集計しています。1つのURLが複数のキーワードで上位を獲得している場合でも、1本と集計しています。

ちなみに、今回話題となっているWebサイトは、サイト全体のインデックス数(Googleに登録されている全ページ数)でも50本未満である事から、記事本数に開きがあることが分かります。

---

その他の競合サイト(A社、B社...)を調査しましたが、上記D社と似たような状態でした。

以上をまとめると

・見込みキーワード(n=2481)で上位サイトを調査

・複数の大手DB系メディアが上位順位を専有

・LPの多くが「記事型」ページであった

・各サイト、100本近くの記事ページを保有

SEOの改善に向けた施策案

市場調査は分かった所で、今ある既存のページにおける改善箇所を洗い出していきます。

尚、今回はSearch Consoleなどの一次情報は手元にないため、あくまでも外部から見れる部分的な情報のみで判断しています。

改善1)検索意図へのアンサー度

まず気になったのが「検索意図への解答度合い」です。

昨今のSEOでは、検索ユーザーの検索する目的を満たす事が重要であり、これを「検索意図を満たす」と言います。

この「検索意図の満たし」は、悪しき「キーワードの埋め込み」とは全く異なります。あくまでも検索するユーザーが何を目的に検索しているか把握し、その目的を果たすための解をコンテンツとして提供する事を指します。

決して、「●●というキーワードをn個含める」というものではありません。(そのようなSEO手法は、すでに駆逐されていると思いますが...)

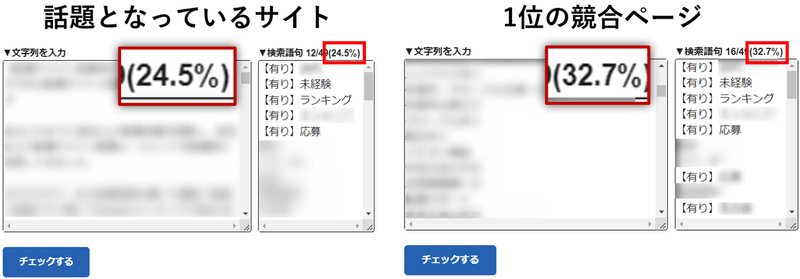

今回は、とあるキーワードの検索意図を分析し、その意図を表す単語についてページ内で言及されているか確認してみました。

分かりやすく表現すべく「有り / 無し」で比較しています。(ですが、キーワードを含有する事を推奨している訳ではありませんので、ご了承ください)

定量的に比較すると、今回話題となっているWebサイトは、検索意図に対する言及率が24.5%に対し、調査対象としたキーワードで1位にランクインしているページは32.7%の言及率となっています。

「●●%まで上げる」という考えでこの数字をみるべきではありませんが、競合1位と比較しても、検索意図に対する解答度合いはやや低いように見受けられます。

他のキーワード候補でも同様の調査を行いましたが、ほぼ同じ結果になりました。

以上からも、検索ユーザーの悩み/解決したい事に対する解答がなされているか、各記事の構成を見直すのが望ましいでしょう。

今一度、ペルソナワークを編集部で行い、

・どういう検索ニーズがあるか?

・どういうシーンでユーザーは検索しようと思ったのか?

・その時に、どういう情報を手にすると喜ぶ/安心/解決するのか?

・どういう形で見たいのか?(読み込みたい?サクッと理解したい?)

・発信者に対する信頼はどれくらい求められているのか?

などを洗い出し、ひとつひとつ記事を改修していくのが望ましいと思われます。

この時、記事構成案も再設計し、それを元に記事をリライト/改修/統合していきます。

その他、ユーザーの行動(態度)から、ページに対する満足度を推測し、修正の必要性を測ることも必要でしょう。

よく用いられる解析手法として、ヒートマップによるスクロール率やマウスカーソルの動きから推測する方法があります。

今では、Microsoft社から「Clarity」という高機能なヒートマップツールが無料で提供されています。ぜひ導入し、ユーザー行動を分析してみると良いでしょう。

Clarityを使った解析方法は、下記の記事を御覧ください:

改善2)記事本数の拡大とトピックの構築

今回、一番気になったのがサイト内に存在する記事本数の少なさです。

あれほどの評価額が付けられたWebサイトですから、成長可能性はもとより、リスク分散など安定性も求められるはずです。しかし、それにしてはページ数が少ないように見受けました。

尚、SEOにおけるリスク分散はいくつかありますが、

・自然検索流入を一部ページに偏らせない

・集客を一部キーワード(検索順位)に偏らせない

・現アルゴリズムだけを考慮したSEO施策に頼らない

が主な方針と考えます。

で、今回話題となっているWebサイトの総インデックス数(Googleに登録されているページ数)は今日現在も50未満であり、規模が比較的小さいサイトのように見受けられます。

その結果、収益の大半を一部のキーワードに頼る事となり、そのキーワードの検索順位が入れ替わった(下落)事で集客数が減少。売上高も減少に転じてしまったと考えられます。

もし、事業の継続性や安定性を求めないのであれば、現在の検索順位をいかに維持し続けるかだけを考え、当該ページのメンテナンスなどを行う事になるでしょう。

しかし、事業として永続な成長を求めるのであれば、新たな集客源(つまり、キーワードの拡張)を獲得していく必要があります。

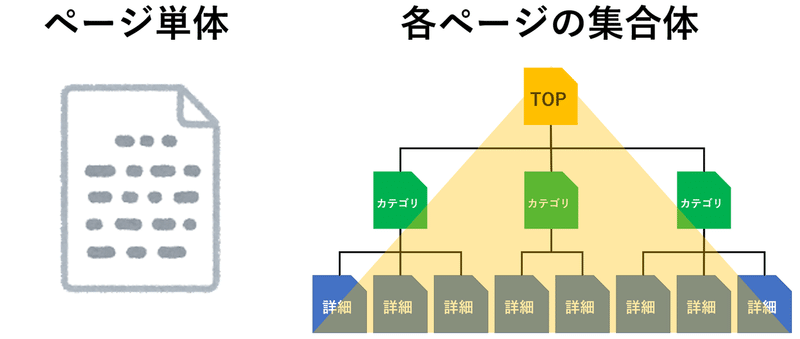

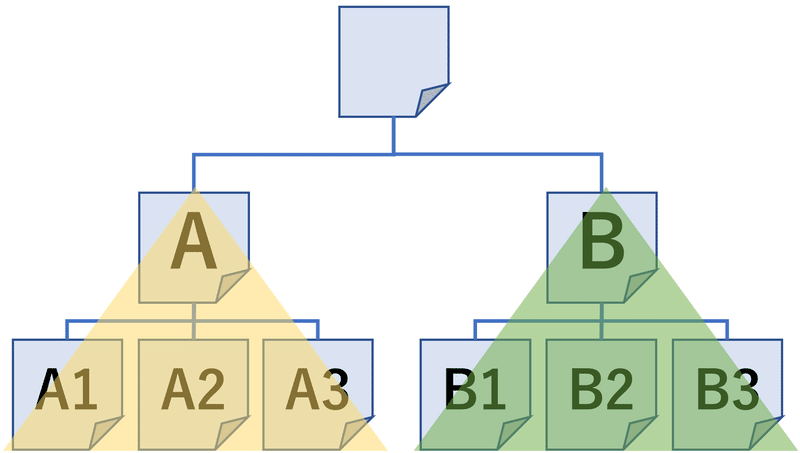

結果的に、それはページ数の増加を意味しますし、サイト内にトピックのクラスターが構築される事で、ページ単体の順位上昇からクラスターおよびサイト全体での順位上昇に切り替わります。

これが大規模サイトの順位維持が強い一つの理由でもあり、多くのWebサイトがたどり着く一つの方向性かと考えます。

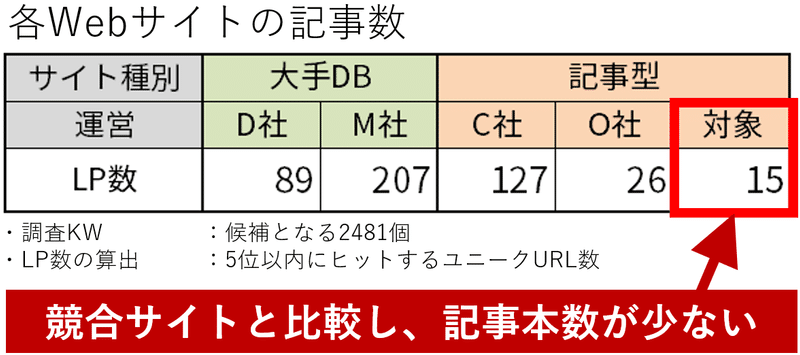

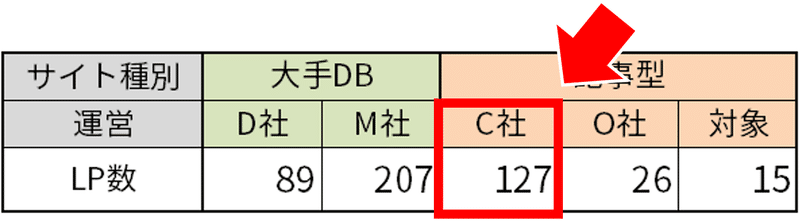

市場調査の際に注目した「D社」は、5位以内にランクインしている記事ページだけでも89本存在しました。(実際は、89本以上に存在すると想定されます)

他の競合するWebサイトと比較した表が下記の通りです:

大手データベース型Webメディア配下にある記事ページ(ディレクトリ)では約100近くの記事がヒットしました。

また、今回話題となったWebサイトと同じSEO戦術である「記事型」を用いてサイト構築している他競合サイトでも、記事本数が100本以上存在するサイト(C社)も存在しました。

SEOパフォーマンスの安定化を図るには、集客源の分散が必須です。

つまり、

・集客獲得キーワード

・集客獲得ランディングページ

・収益獲得キーワードやランディングページ

の多数抱え、各ランディングページの持ち分を下げる必要があります。

経営と同じく、1社(SEOでは "ランディングページ")の売上依存度を下げる事が重要です。

これを図るには、キーワードの拡張とページ数の増加が必要になるわけです。

尚、今回調査した候補キーワード(n=2481)のトピッククラスターを分析した所、数多くのトピック候補があると分かりました。

それぞれの主軸テーマをピラー(カテゴリ)とし、それら主要テーマにぶら下がるトピックごとにコンテンツを作成します。

結果的、末端の記事ページでも集客を獲得しつつ、テーマの構築集約先であるピラーで主要どころのキーワードを獲得する事も望めるでしょう。

リスク分散の為にも、そして今後の安定的な成長の為にも縦横に拡張していくのが、とれる戦略のひとつとなるでしょう。

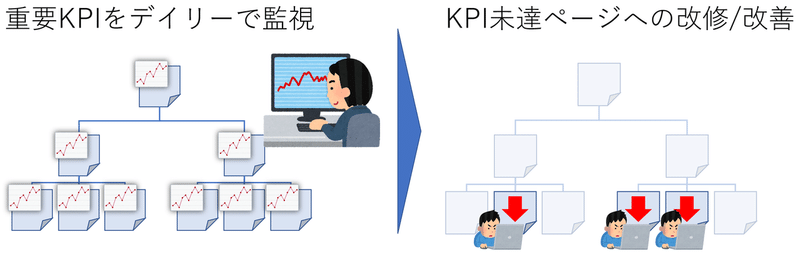

改善3)継続的な運用(モニタリングと改善)

前章で取り上げた「各社の記事数」で登場した「C社」

このC社も、一時的に1位のヒットキーワード数が減少し、自然検索流入数が減少しています。

しかし、その後にヒットキーワード数を戻しています。

直近では、とある需要が大きいキーワードでの順位上昇を果たしており、自然検索流入も回復を見せています。

この回復劇は「記事本数の多さ」によるものではなく、「回復に向けた運用と、継続的なコンテンツの新規作成」であると想定します。

一定規模のWebサイトになると、「サイトの運用力や体制」が自然検索の安定化に直結します。

単なる検索順位だけでは無く、

・ページ別のインプレッション数

・ページ別のCTR

・ページ別のクリック数

・ページ別の直帰率

・ページ別の滞在時間

・SNSでのURL言及内容(例:Twitter)

・ページ別のCV数

などをデイリーで集計し、前週比などでモニタリングするのが望ましいでしょう。

(※やりきっている会社さんだと、Google Data Studioでダッシュボードを構築している)

これら値をモニタリングしながら、予想外の傾向を見せる箇所を発見し、要因を解明。修正や改善が必要な事柄であれば、直ちに改修をアサイン。

このCheck⇒Plan⇒Actを短いサイクルで運用し続ける事で、数字の変化を把握でき、取り戻せる段階で改善に着手できます。

最後に

勝手ながら、外部からSEOパフォーマンスの低下要因と改善に関して簡易的ではありますが分析してみました。

尚、今回はテクニカルSEOに関しては一切言及していません。もしかしたらSearch Consoleのデータを見たら、もっと大きな改善箇所が見つかるかも知れません。

ですので、今回の分析は断片的な箇所を見て言及していますので、ご注意ください。

私も仕事柄、数多くのSEOプロジェクトに携わってきました。成功するプロジェクトや事業に共通して言える事は下記の通りです:

・「SEOによる集客」を可能な限りモデル化している

・「SEOで発生する収益」を可能な限りモデル化している

・モデル化で見えてきたKPIやKSFを把握している

・KGIに対するKPIの「重み」を理解している

・フェーズごとに注力すべきKPIを把握している

・KPI達成の為に必要な予算や工数を確保している

・管掌役員とは「売上」と合わせて重要KPIも握る

・「SEOテクニック」ではなく「運用」を重視している

・「ユーザーファースト」のメディア運営が浸透している

単純に「売上」だけを追うと、「今収益を上げているページの収益額をどうやってもっと上げていくか」という議論になりがちです。

新たな記事の作成やローパフォーマンス記事へのメンテナンスは、一見すると遠回りをしているように見えてしまい、軽んじられてしまう事もあります。

しかし、この記事でも説明した通り、事業として安定成長させる為には「分散」が大事であり、それには規模の拡張が求められます。

これらKSFを管掌役員含めてプロジェクトに関わる全員が把握し、重みが大きいKPIにこそ集中して取り組むべきでしょう。

その他、SEOや事業開発に関してお話したい事は多々ありますが、今回はココまで。

尚、今回のテーマに関する動画をYouTubeでも公開しております。

その他、海外企業の決算資料から読み解くSEOの重要性とリスクに関しても下記ブログ記事で解説しています。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?