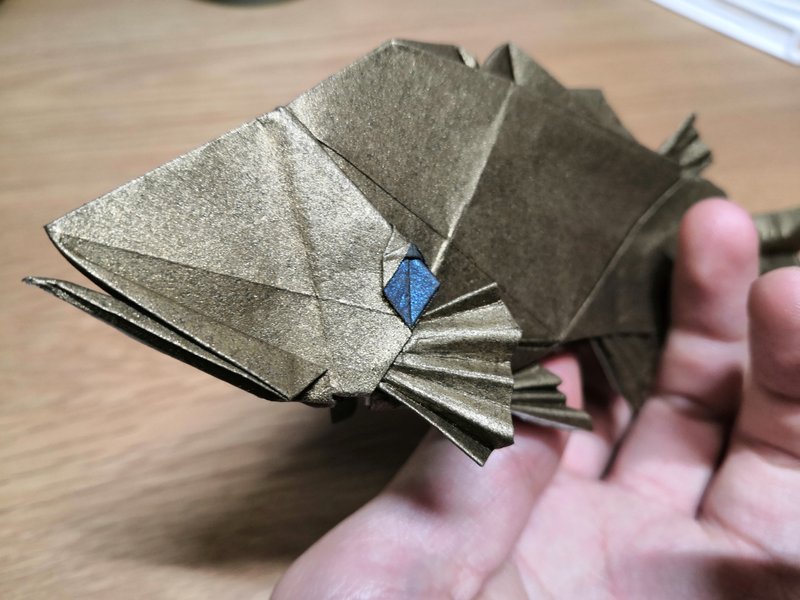

折り紙作品「オヤニラミ」について

今回は「オヤニラミ」という作品についてお話します。

はじめに 創作の動機

動機、というようなご立派なものはありません。ぼんやりと図鑑をめくっていたら、この魚の項が目に入ってきたので、創作しようという気になったのです。

展開図

見ての通り角度系です。でも基準点は五等分です。まぁ五等分くらいなら蛇腹折り恐怖症の僕も許容できるのでセーフ。

創作過程

オヤニラミという魚の殊更に特徴的な部分として、えらぶたの青い眼状紋が挙げられます。とりあえずこれ表現するのが良さそうです。

最初に考えていたのは、このような構造でした。これを少しいじって、

このような試作をします。これを展開図に起こして鏡写しにコピーすると、

このような展開図が得られました。頭が占める割合が大きすぎてどう見ても体の領域が不足しています。

そこで、頭の真ん中に領域を付加して、相対的に頭の領域を減らしました。

実際に折ってみるとこんな感じです。一見良さそうなのですが、実はこれは恐ろしく扱いづらいです。というのも、口元で紙が絡まって引っ張り出しにくく、余剰な領域が頭の中に詰まっているためにそもそも体に領域が残らない。しばらくこれをいじってみましたが、改善する兆しは無く。ということで、次の構造を考えます。

真っ先に思い付くのは、前作「マタマタ」の目で使ったような構造です。汎用性が極めて高い代わりに、若干食傷気味です。まぁいいでしょう

この展開図で、口元〜えら〜胸びれが折り出せます。

実際に折ったのがこれ。とてもスッキリしました。あれほど苦労していたというのに。

あとは適当に相対的な領域を減らしていきます。

こんな感じ。流石に領域が余りそうだったので、一回展開図に起こして、いい感じに削ることに。

こんな感じです。削る量は適当です。ちょっと疲れてきたので。

展開図を削って、基準点を探して、また試作です

はい、もう完成でいいでしょう。実は、第2背びれの折り出しが安定しない、第2背びれが小さい、尻尾の根本が窮屈、などの不満点はあるのですが、もういいでしょう。

本折り

今回は、玉虫紙にカラペラピスを部分裏打ちした、とても豪華な紙を使いました。別に全紙裏打ちでも良かったのだけど、カラペラピスがもったいないので。

製作中の写真は残ってないです。作業BGMは平沢進の救済の技法でした。名盤です。

完成品

おわりに

今回も、作品の創作過程を中心に記事を書きました。この記事が誰かの創作の糧になれば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?