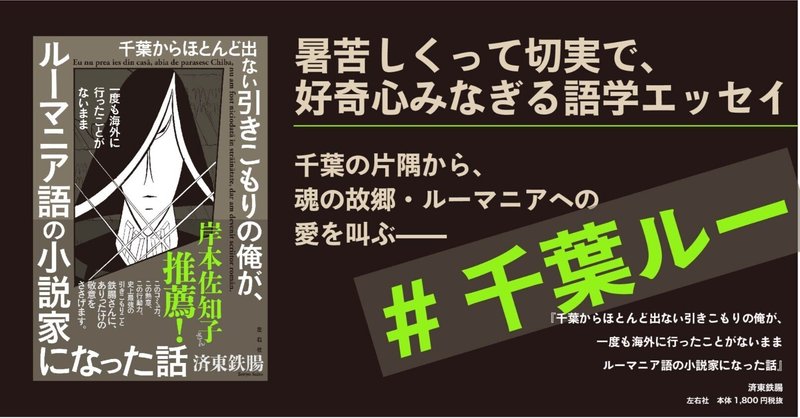

【無料公開】はじめに/済東鉄腸『千葉からほとんど出ない引きこもりの俺が、一度も海外に行ったことがないままルーマニア語の小説家になった話』より

日本に住みながらルーマニア語で小説や詩を書いている日本人の小説家。

この文章を見て「なかなか面白い〈設定〉だね!」と言ってくれる人はいるだろう。だけども「へえ、そんなことが実際にあるんだね!」と言ってくれる人、つまりこの文章を「現実」のものと思ってくれる人はいるだろうか。「いや、そもそもルーマニアってどこの国?」と言ってくる人の方が多いんじゃあないかと感じる。しかし、こんな問いかけをする俺自身がその「日本に住みながらルーマニア語で小説や詩を書いている日本人の小説家」なんだ。

まず少し、形式的な自己紹介をさせてほしい。

俺は一九九二年九月十日千葉県生まれ。今もここに住んでいて、三十年間千葉と東京からほとんど出たことがない。海外には一度たりとも行ったことがない。まあ、虚弱体質で、クローン病って腸の難病も持っているからね。

普段は主に映画批評家をやらせてもらっている。今は〈鉄腸野郎Z-SQUAD!!!!!〉というオンライン映画雑誌を運営しており、特に日本では未公開である世界の映画作品を中心に紹介している。映画パンフレットや「キネマ旬報」などに寄稿するとともに、時々は海外の映画雑誌に英語で記事を執筆するなどもしている。

そして二〇一九年からはルーマニア語での活動を始め、主に小説と詩を執筆、作品は〈LiterNautica〉や〈Revista Planeta Babel〉といったルーマニアの文芸誌に掲載されている……。

自分でも信じがたいことなんだけど、本当にこれは現実なんだ。そうルーマニア、そしてルーマニア語なんだった。

読者の皆さんに少しお聞きしたい。ルーマニアと聞いて何が思い浮かぶだろうか?

吸血鬼ドラキュラ? 確かにそうだ。最近は漫画の『吸血鬼すぐ死ぬ』(秋田書店)がアニメ化も相まって人気になり、時々ネット上でもルーマニアの名前をちょいちょい見掛けるようになった。嬉しいことだ。だけど『吸血鬼ドラキュラ』を書いたブラム・ストーカー(Bram Stoker)はアイルランド人で、この作品は彼がルーマニア、というか東欧の伝承を基にして書いた創作ということを知っている人はいるだろうか?

年配の方ならナディア・コマネチという名前を想起する人もいるかもしれない。正確にはナディア・エレーナ・コマネチ(Nadia Elena Comăneci)だ。ビートたけしの「コマネチ!」という全くもって謎の一発ギャグのおかげで、若い人にもこの名前を知っている人が割合いるのには驚かされる。社会主義政権が生み出した唯一無二のスター体操選手、彼女もまたルーマニア人だった。とっくに亡命してアメリカ国籍を取っているけどね。

もし文学好きなら宗教・神話学の大家であり、ルーマニアで最も有名な小説家の一人ミルチャ・エリアーデ(Mircea Eliade)や、映画好きならルーマニア映画で初めてカンヌ国際映画祭の最高賞、パルム ・ドールを獲得し日本公開もされた『4ヶ月、3週と2日』とその監督クリスティアン・ムンジウ(Cristian Mungiu)なんかを思い浮かべる人もいるかもしれない。でも芸術でいえば、反出生主義者であり反哲学者たるE・M・シオラン(Emil Mihai Cioran)、ダダイズムの創始者トリスタン・ツァラ(Tristan Tzara)、抽象彫刻における先駆者として名高いコンスタンティン・ブランクーシ(Constantin Brâncuşi)も実はルーマニア人なんだ。知ってた?

他にはまあ、独裁者ニコラエ・チャウシェスク(Nicolae Ceaușescu)と彼が率いた社会主義政権を想起する人が多いことは致し方ない。極端な社会主義を推し進め、国民をとことん踏みにじった挙げ句、一九八九年にはルーマニア革命によって権力の座を追われ、よりにもよってクリスマスに処刑された。その生中継をテレビで観た、もしくは動画をYouTubeで観たなんて人もたぶんいるだろう。そしてその後にも資本主義の波に乗れず、貧困に喘いでいる東欧の小国……。悲しいが日本でのイメージはそういうものだろう。

そしてこの国の公用語がルーマニア語である。

東欧だからチェコ語やポーランド語、もしくはロシア語などと同じスラブ語派と思ってしまうかもしれないが、実はルーマニア語はロマンス諸語に属している。つまりフランス語やイタリア語、スペイン語の親戚という訳である。特にイタリア語なんかは勉強しなくても、読んだり聞いたりするだけである程度意味が分かるなんてことが起こるほど近しい関係性にある。しかも実は、ルーマニア語はラテン語の枠組みを最も引き継いでいる現代語という説もある。ロマンス諸語の中で一番影が薄いっていうのに!

それでいて周囲をセルビアやウクライナ、ブルガリアといったスラブ語圏に囲まれている故に、随所にスラブ化が見られるという特徴もある。語彙を見てもa iubi(ユビ:愛する)やrăzboi(ラズボイ:戦争)など、基本語彙にスラブ語由来の単語が多く見られる。そして他のロマンス諸語にはない、属格などの語系変化も存在するのだ。だが体感として、発音にその影響を一番感じる。語彙や文法自体はイタリア語に似ているので、それを彷彿とさせるのだが、発音は玉がコロコロ転がるようなスラブ語の響きに近い。口を大きく開けずに喋るという発音法に、よりスラブ語を感じさせるのだ。

だが日本じゃそんなことも全く知られてないだろう。「へえ、ルーマニア……ルーマニアで話されている言葉って何語?」っていうのは頻発する質問だ。ここでぜひとも、ルーマニアの公用語はルーマニア語ってことだけは覚えてほしいところだ。

そして自分はそんな日本においてはひどくマイナーな言語で小説や詩を書き、それがルーマニアの文芸誌に掲載されている。この現実が今でも信じがたい。夢見心地な感覚がずっと続いている……。

今年二〇二三年、ルーマニア語で小説を書き始めて四年になる。そして昨年の九月十日に三十歳の誕生日を迎えた。Don’t Trust Over Thirty!なんていう、古風な言葉を信条にしてきたが、そんな自分こそが信じちゃいけない三十過ぎの人間になったというのに複雑な感情を抱いてしまう。

ということでここ最近の一年ぐらいは「三十になる前にルーマニアで本を出版する!」とルーマニアの友人たちに宣言し、短編集の原稿を出版社に送ったり、長編の計画を立てたりと色々水面下で活動していた。気を引き締めるために、自分の文学的ルーツである「日本語に翻訳されたルーマニア文学」を再読するということもしていた。

その最中にこの本を書くことになった。ということで俺はこの本を通じて、どうして済東鉄腸という日本の引きこもり馬鹿野郎がルーマニア文化やルーマニア語を好きになったのか、その好きが高じてどのようにルーマニア語で小説家になったのか、そしてどんな風にルーマニア語という日本語とは全く異なる言語で作家活動をしているのか、そういったことを皆さまにお伝えしたい所存だ。

これが、遥かな極東で燻っていた俺を受け入れてくれたルーマニアの人々、そして何よりルーマニア語への恩返しになってくれることを心から願う。

ということで大いなるルーマニア語の世界へ、いざ行かん!

—————————————————————————————————

「はじめに」/済東鉄腸『千葉からほとんど出ない引きこもりの俺が、一度も海外に行ったことがないままルーマニア語の小説家になった話』(左右社)より

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?