【RESEARCH Conference 2023】 アフタートーク設計で意識したこと

5/27にRESEARCH Conference 2023が開催されました。

私はスタッフとして、Experience team(体験設計チーム)とデザインチームに所属し、カンファレンスに参加しました。

ちなみに、普段はUIデザイナーとして働いています。

体験設計チーム内に、オフラインチーム・オンラインチーム・懇親会チームがあります。私は「オフライン会場チーム」メンバーでした。

今回の記事では、オフラインチームが企画した中から、主に私が設計した「アフタートーク」を軸に、当日までにやったことや設計時に意識していたことをまとめてみました。

🪧前提:アフタートークとは?

一言でまとめると「オフライン会場の参加者が、自由に登壇者と会話ができる企画」です。

アフタートークは計4回、各20分程度で実施しました。

セッション中にも質疑応答の時間は設けていましたが、参加者と登壇が自由に会話をし、リサーチャーの関係性を「広げる」体験を提供したい、という意見から実施が決まりました。

📝アフタートーク設計〜本番までの流れ

以下の流れで進みました。

今振り返ると、企画の詳細は2〜3週間でグッと詰めたようなスケジュールとなっています。

4月 下旬

アフタートークの実施決定

登壇者へ依頼

アフタートーク開始前〜開催中〜終了時の流れを整理

5月 第1週

タイムテーブルの仮案作成

当日までのTODOをチーム内確認&懸念の洗い出し

アサインの仮決め

5月 第2週

タイムテーブル・アサイン確定

チーム内で最後の認識揃え

前日

会場設営

当日朝

会場設営で出た懸念点の打ち手を検討

登壇者誘導を含めたシュミレーション

🧘♀️体験設計や当日の運用設計で意識したこと

設計で意識したことは3つです。

カンファレンスのテーマに立ち返る

イレギュラーを想定した設計をする

属人化しないよう、全員の認識を合わせる

カンファレンスのテーマに立ち返る

チームで体験設計の詳細を詰める際、どの案もメリットデメリットがありどうしよう….となったシーンがありました。

チームメンバーが互いの意見を尊重したい、案の優劣を出しにくい、という雰囲気もあったように感じます(個人的予想)。

このように判断が難しい時は

運営はカンファレンスを通して何がしたいのか?

カンファレンスを通して、私たちは参加者にどんな体験をして欲しかったのか?

….と考え、カンファレンス自体が向いている方向と、自分たちが向いている方向が同じかを確認し、その上で出ている案を再度眺めて、一番方向性が合致するものを選択するようにしました。

コンセプトに立ち返ったことで、判断がしやすくなり、それでいてカンファレンスと一貫した「広げる」体験が提供できたと思っています。

イレギュラーを想定した設計をする

イベントの当日は、目の前の変化を察知・理解することで手一杯になるため、瞬時に判断・決定が難しいと予想していました。

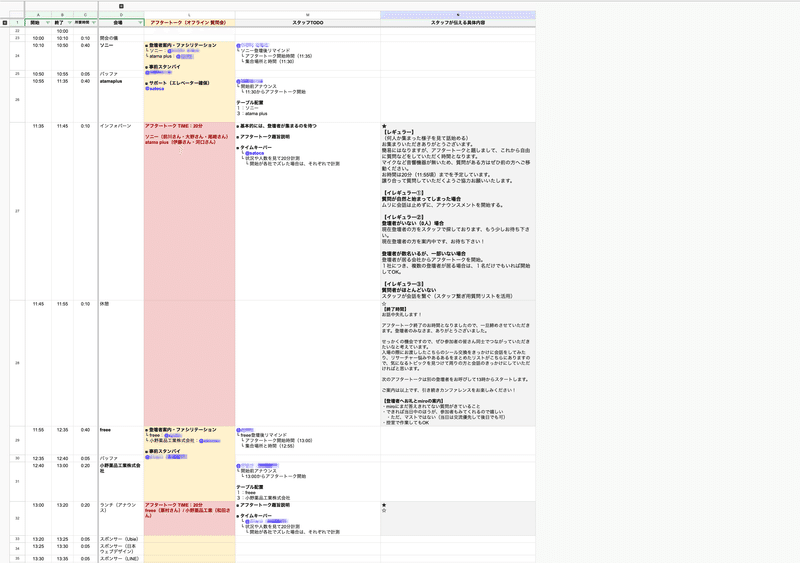

そのため、タイムテーブルを作りながら、アフタートークの全体の流れ(実施前〜実施中〜実施後)を整理し、起こりそうな問題を想像していきました。

その後、問題に対する対応策を検討し、チームにレビューをしてもらったり、更なる懸念が無いかを確認してもらったりしました。

結果的には、想像した問題は当日起こりませんでした。(ヨカッタ!😆

ですがプチハプニング?はあり、それはイレギュラーを想定していたおかげでソワソワ&ドキドキしすぎることもなく、運営に集中できました。

属人化しないよう、全員の認識を合わせる

当日はスタッフがそれぞれ動き回っているため、誰がどこにいるか把握が難しいこともあり、誰に聞かないと分からない・困ってしまう…といった状態を防ぎたいとチーム全員が考えていました。

そのため、当日の朝までに、チームメンバーで2回タイムテーブルを読み合わる機会を作りました。

1回目は、タイムテーブルを眺めながら(@オンライン)

2回目は、シュミレーションをしながら(@会場)

1回目の読み合わせ時に、実際の会場を見ないと判断できない部分できない箇所が見つかったため、2回目でその対応を決めました。

綿密な認識合わせをしたことで、無事にアフタートークを終えることができたと感じています。

🌄スタッフに参加した背景とそこで得たもの

私がスタッフに参加理由は、2つあります。

1つは、イベント開催までにどのような検討やフローがあるのかを知りたかったからです。

学生時代イベント事の運営側をやっていたことや、社会人になりさまざまなデザインイベントに参加したこともあり、改めて運営側の視点が見たいと思いました。

もう1つは、今の自分に何ができるのかを知りたいと思ったからです。

普段慣れた職場とは違い、専門領域が異なる人たちと共同することで、自分のスキルを何のため、誰のために用いることができるのか、足りない部分は何か…と視野を広げたいと思っていました。

いざスタッフをやってみて、「イベントの設計は大変だ」と再認識しました😂 イベントを開催する全ての人へ、これまで以上に尊敬と敬意をしたいと思います。

自分のトクイを発見したり、周りの人たちから刺激を受けることができたり、今回の経験はこれからの自分を見つめ直すキッカケになりました。

来年はどうなるんでしょうね…!

Special Thanks🎉

オフラインチーム・体験設計チームのメンバー

全てのResearch Conferenceの運営・スタッフ