産地をめぐる、物語をつむぐ。|REKROW #1

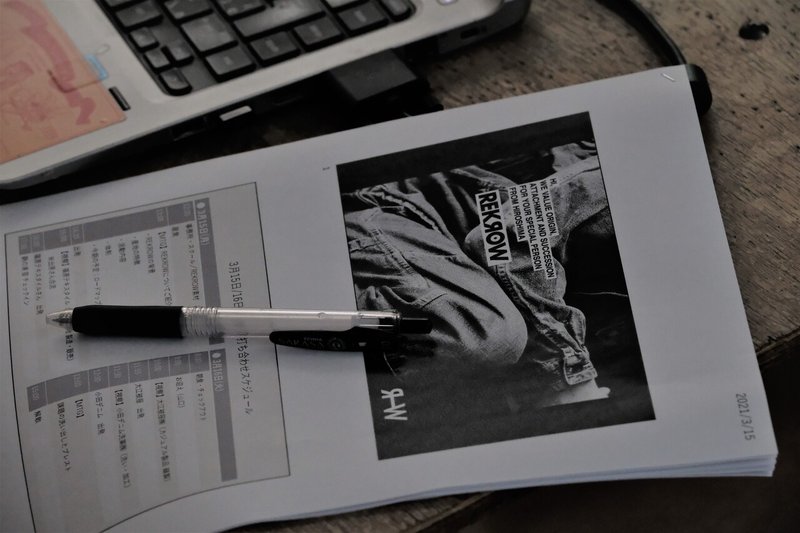

2021年3月15日月曜日。晴れ 時々 曇り。

REKROW(リクロー)とは、製品であり、経済であり、そして新しい文化。始まったばかりのプロジェクトには、無限の可能性があります。

何を選び、作り出すのか。そのヒントを得るため、Soup Stock Tokyoをはじめとした企画提案を行う株式会社 スマイルズ の遠山 正道 代表を広島県福山市に招き、繊維産地をめぐりました。

2日間を通してディスカッションを重ね、感じたキーワードは手間ひま|アート。

効率的で生産的な製品と、非効率的で非生産的で、だけど美しい。そんな物語を少しずつ、紡いでいきます。

(写真撮影のため、一時的にマスクを外している場面があります。)

循環型プロダクトの本質って、どこだろう。

遠山さんたちとの顔合わせは、広島県福山市新市町にある事務所。

(会場:繊維産地継承プロジェクト委員会HITOTOITOデニムスクール)

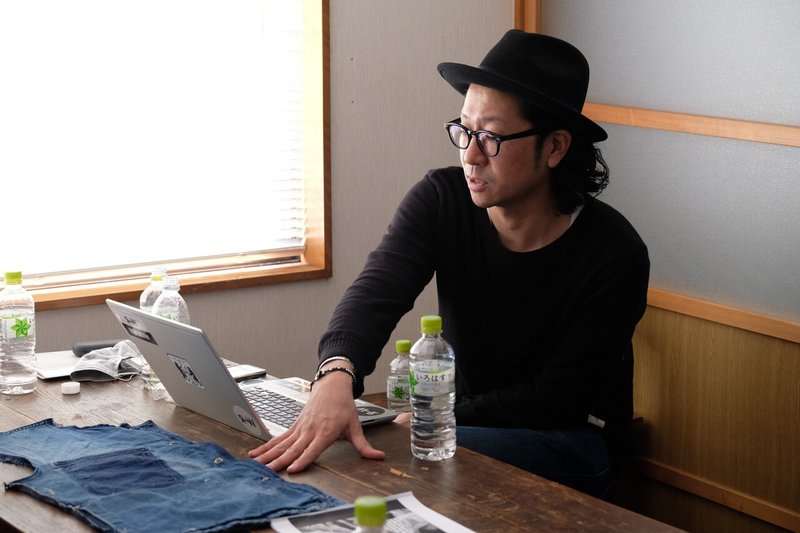

会議はREKROWプロジェクトリーダーの山口による産地の情報共有から始まりました。

山口の仕事は産地とアパレルメーカーを繋ぐこと。

備後地方の繊維産地は長く分業制をとっており、「製織」「裁断」「縫製」「後加工」「検品」など工程一つ一つで大小さまざまな会社があります。アパレルメーカーから製品受注を受けた後、生地選びから製品の出荷まで1社ずつ企業を選定し、コストや納期、品質まで一貫して管理しています。

しかし、生産の多くはコストの課題から海外へ流れ、業界もまたファストファッションへとシフト。国内の繊維産業は1990年代をピークに下降の一途だと話します。産地の中から、新しい価値を作らないといけない。その中で思いついたのが、廃棄されるユニフォームを活用した新しいプロダクトの制作でした。

仕事の軌跡を、新しい素材へ。

それは長年使い込まれた職人の道具のような。時間によって刻まれる、一つ一つの軌跡。

「ユニフォームという、人が働いた証を子や家族へ伝えることができる新しい素材になる」

REKROWのプロジェクトは、山口のこの想いから始まりました。

その後常石造船(株)の社員が2年間着用したデニム作業着1,800着を回収することが決まり、「働く人(WORKER)の家族」だけではなく、もっと広くこの素材を提供できたら面白くなるのではないか、という発想が生まれました。

一人一人の時間が刻まれたユニフォームは、二つとして同じものがない素材。あとは、この素材をどう活かしていくかに掛かっています。

穿く人によって、色々な表情を見せるデニム。デザインや製法も、時代とともにトレンドを変えながら作り続けられています。

人が穿き続けて初めて生まれる、傷やシワ、揺らぎに感じる価値。これをどう伝えていくかに、話は移っていきました。

目指しているプラットフォームは「サーキュラーエコノミー:循環型経済」

その表現の一つとして、役目を終えたユニフォームを解体し、再び製品化を試みる試作一弾。縫い目を解いて反物から切り出したようなパーツに戻し、縫い合わせてまた一枚の布を仕立てる。そんな作り手としての発想で解いたパーツを前に、遠山さんとプロジェクトメンバーで話し合いが進みます。

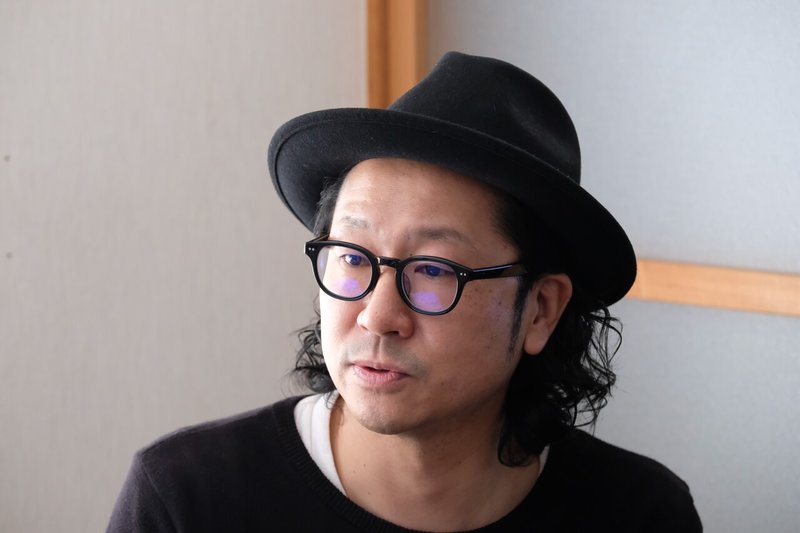

素材の持つ歴史を再製品化する取り組みに、ふと遠山さんから出た言葉がありました。

「本当に、循環は必要なことなのかな?」

この問いかけに、なぜ循環型経済を目指しているのかを改めて考える時間が生まれました。

今回素材となるユニフォームを再素材化するには、「回収」「洗浄」「解体」という3工程を挟みます。特に解体は手作業で行うため、実は多くの時間が必要になります。この工程に対する価値は、なんだろう。

「例えば縫製に1分かかって、解くのに10分かかるとするでしょ。一目見ると非効率的な生産なんだけど、それで何かを伝えられるといいよね」

遠山さんはそう続けます。昨年、遠山さんがニュウマン横浜に展示した「Spinout Hours~失われた2時間~」についても話が広がりました。

「12時まである時計を、無理やり10進数にしたときに。無くなってしまった2時間で、あなたは何をしますか?という問いかけを作りたくて。」

そんな、問いを可視化するプロダクト。

アート性が高く、見る人に生活を問う。循環するものと、朽ちるもの。効率的なものや、非効率的なもの。そこに感じる一つの価値。そんな問いが、REKROWからも生まれて欲しいと感じました。

制約の中で、物語をつむぐ。

REKROWには「プロダクトの生産による収益で、地域に収入を生む」という目標もあります。それは、産地が生き続けるための、もう一つの循環です。

そこには、例えばアート性の高い「問い」をプロダクトに落とし込み、流通コストを加味した販売を行わなければなりません。そこには通常の製品製造よりも費用が掛かります。例えるなら、新築の物件よりも大切に残った古民家をリノベーションするのにコストがかかるような形。

どこにストーリーがあるのかを、メンバーも語り合います。

製品が産地と共にめぐり続けるプラットフォーム。

それは、繊維だけではなく地域の産業である鉄鋼や木工、造船にもつながり、さらに同じ産業を持つ国際的なつながりを描く新しい形。

2日間ではとてもまとまらないテーマでしたが、それでも、考える先に新しい価値が生まれるはず。

産業として考えれば、繊維関連の仕事をしたい人はもちろん、少し興味を持った人もかかわることができるプラットフォーム。1ヶ月生活するための給料は難しくても、小さな手仕事をたくさんの人と共有するコミュニティ。

きっとイベントも生まれながら、たくさんの人が関わる形になっていく未来を感じました。

どんな形が生まれるでしょうか。

もし、このプロジェクトに興味を持っていただけた方は、ぜひご連絡ください。どんな形になるかは僕たちにもわかりませんが、一緒に新しいプラットフォームを作りましょう。

産地の中の、企業をめぐる。

ミーティングの合間に、遠山さんたちと訪れた福山市の繊維関連企業。写真を中心にめぐります。

多種多様な高品質デニムを織る|

篠原テキスタイル株式会社

案内は、篠原由起さん。デニムを織り上げる同社は、糸の組み合わせで大きく変化する素材の特徴や風合いについて教えてもらいました。

デニムは製造時だけでなく、洗った後の質感も重要。1つの生地につき必ず数枚のサンプルを提供します。

タテ糸とヨコ糸の組み合わせ。

デニムを特殊な製法で重ねて作られる素材。

*

併設された工場も見学しました。

轟轟と鳴り響く、24時間稼働し続ける織機。説明は大きな声でやっと耳に届くほどでした。

製造工程上、どうしても出てしまう残糸。再利用する製品企画開発も、数年前から始めています。

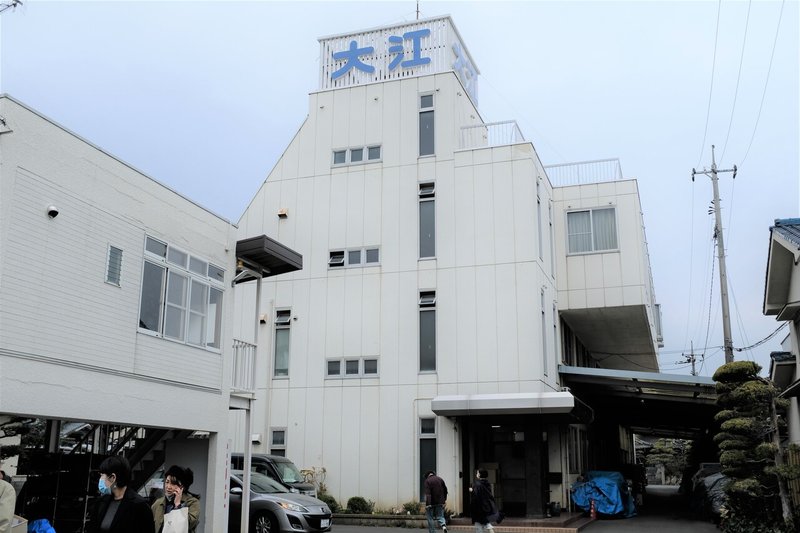

「日本を纏う」日本品質のアパレル製造|

大江被服株式会社

案内は代表取締役の大江 淳子さん。ヨーロッパを代表するアパレルブランドから一貫生産を請け負う同社の、生産管理や製品への想いについてご説明頂きました。

海外から来社される方々へ、先代が残されたひな人形たち。おもてなしの心が伝わります。

*

併設されている、パターンの切り出しから製造検品まで一貫して行う工場を見学させていただきました。

日本人はもちろん、26名の海外技能実習生が生産を支えています。

台湾から就業しているKさん。今ではすべての作業を一人で熟し、サンプルづくりも任されています。

Hitotoito デニムスクールの卒業生とも現場で再会しました。

卒業生の作業を見ていると、遠山さんの提案で着ていた服に小さなリベット打ちを依頼。

ワンポイントの思い出ができました。

デニム生地のダメージ加工|

小田デニム洗業株式会社

写真担当のナカニシ不在のため、チームメンバーの写真にて。デニム生地にダメージ加工を施している同社の工場を見学しました。

洗い加工を施すことで、デニムに様々な表情を与えます。

なんだか、かわいい機械。(乾燥機)

*

既に2回続いたnoteの連載では、地域の繊維関連企業6社を紹介しました。しかし、関連企業はまだまだあります。また次回をお楽しみに。

手間ひま|アート

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。余談ですが、1日目のお昼に食べたお弁当がとてもおいしかったです。

何事も、すぐには生まれない。新しい物語を作るため、企業を訪問しつつ改めて考えた2日間。それぞれの企業で、何十年も積み重ねられた技術をもとに製品づくりは続いていました。

企業の手間ひまにより生まれた製品が、廃棄されることなく次の製品につながるプラットフォーム。そこには、また新たな手間ひまが必要です。一見すると、非効率な生産。そこに、アートの視点が加わって価値になる形づくり。

いったいどんな形になるのか。まだまだ、REKROWは始まったばかりです。

(文|写真:ナカニシ ミツヒコ)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?