6年で宇宙探査はどれだけ進んだか?③火星編

火星はかつて水の惑星だった。では、そこに生命はいたのか。その謎を解くべく、2021年に火星に着陸し探査を続けているのが、NASAの新ローバー・パーサヴィアランスである。発売されたばかりの『新版・宇宙に命はあるのか』からの抜粋に一部手を加え、その最新情報をお届けする。

火星時間勤務

2021年の着陸後から現在に至るまで、僕はローバーのオペレーターとして日々の走行の解析とプランニングに携わっている。最初の頃はコロナ禍の真っ只中で、コントロール・ルームでは、全員がN95マスクをしながら1日最大10時間にも及ぶシフトをこなしていた。さらに最初の2ヶ月強は「火星時間」のシフトが敷かれた。火星の一日は地球より少し長い24時間40分である。ローバーも人間と同じように、昼間に活動し、夜は休む。そこで運用の効率を最大化するため、地上のスタッフも火星時間に合わせて寝起きしローバーを運用していた。

つまり、毎日仕事が始まる時間と終わる時間が40分ずつ遅くなる。毎日40分ずつ寝坊できると思えば楽に感じるかもしれないが、僕の場合は娘が学校に行くため毎朝6時半に起きなくてはいけない。家庭では地球時間、職場では火星時間の「二重生活」はかなり大変で、しかもこの時期は土日もシフトがあった。みんな限界スレスレで頑張っていたし、家族にも多くの負担をかけてしまった。しかしあの怒涛の2ヶ月は振り返れば良い思い出で、若い頃のヤンチャを懐かしむような気持ちで仲間たちともよく話をする。

あれから3年弱が経過し、現時点ではパンデミックもほとんど過去のものとなった。勤務は地球時間に戻り、土日のシフトもなくなって、マスクをして出勤する人は少数派になった。その間、ローバーは24.28 kmを走行し、23本のサンプルを採取するとともに、数限りない科学的発見を行なった。その旅を、一緒に追体験しよう。

ジェゼロクレーターの旅

パーサヴィアランスが着陸したのはジェゼロクレーター。ジェゼロとはロシア語で「湖」の意味で、その名の通り、約40億年前にはここは豊かな水を湛える湖だった。そこに川が2本流れ込んでいて、その河口の三角州がきれいに残っている。その三角州が、パーサヴィアランスの探査のターゲットだ。

2024年現在までの旅路は4つのフェーズに分けられる。着陸から約1年の「クレーター・フロア・キャンペーン」、次の9ヶ月の「三角州フロント・キャンペーン」、」、約八ヶ月間の「三角州上キャンペーン」、そして現在進行形の「縁キャンペーン」である。

右に行くか、左に行くか

上の図にジェゼロ・クレーターの地図とこれまでのローバーの軌跡を示した。着陸したのは三角州の縁から南東に2 kmほど離れた地点だった。この場所と三角州の間にはセイターと呼ばれる走行が困難な砂地がある。目的地の三角州に行くには、セイターの北側を時計回りに迂回するルートと南側を反時計回りに走るルートがあり、そのどちらを選ぶかで議論があった。北ルートの方が安全で確実だが、南ルートの方が科学的価値が高かった。しかし南ルートで三角州に至るには、セイターの砂地を500メートルから1キロにわたって横断する必要があり、その安全性が問題だった。

結論は、北ルートと南ルートの双方の「いいとこ取り」をすることになった。それを可能にしたのが、僕が開発に携わった高機能な自動走行だ。

まず、自動走行を含むローバーの各機能のチェックをしながら南に向かう。サンプルを採取し、さまざまな科学的調査を行なったのちに着陸地点まで引き返し、自動走行をフル活用して高速で北ルートを駆け抜けて三角州に至る。これが最初の一年の「クレーター・フロア・キャンペーン」となった。

そのハイライトは、2020年の年末から2021年年始にかけ、パーサヴィアランスがセイターの内側に150メートルほど侵入しサンプル採取を行なったことだ。そこにはジェゼロ・クレーターの最も古い地層が露出しており、このクレーターの成り立ちと、火星に生命が存在したかもしれない過去の環境を知る手掛かりを得ることが期待された。砂地に足を取られないよう、走行は細心の注意を払って計画された。

この場所は過去に湖の底であったことから、土砂が湖底で積もって固まった堆積岩でできていることが予想されていた。ところが驚いたことに、見つかったのは溶岩が冷えて固まった火成岩だったのだ。そしてその後に水の作用で変性した証拠も見つかった。しかし、なぜ湖底であったはずの場所に堆積岩がないのか。それは謎のままだ。どうやらジェゼロ・クレーターは想像よりも複雑な過去の歴史があったようだ。いくつかの岩から有機物、つまり炭素を含む分子も検出された。この有機物が何のか。そしてそれは生命の存在を示唆するものなのか。それを知るには、サンプルが地球に帰ってくるまで待つ必要がある。

まさにそのためのサンプル・リターンなのだが、どんな土や岩でもいいわけではない。まず、砂や転がっている石ころよりも岩盤からくり抜いたサンプルの方が圧倒的に科学的価値が高い。地層の構成などからその岩の成り立ちを再構成できるからだ。例えるならば、岩盤は35億年から40億年の歴史を記録した本であるのに倒し、砂や石ころは破け散ったページの断片のようなものである。さらに、それぞれの岩盤には異なる情報が書かれており、持ち帰れるサンプルの数には限りがある。その情報の取捨選択は長い議論を経て非常に慎重に行われた。

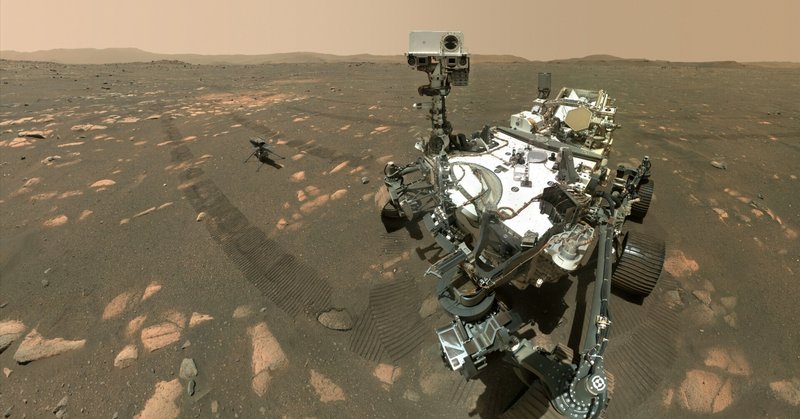

火星ヘリコプター〜地球外初飛行!

もう一つ、ミッションの初期で特筆すべきことがある。地球外で初の動力飛行である。火星には地球のわずか2%程度の濃度だが、飛ぶのにギリギリ足りる大気があるのだ。パーサヴィアランスは小型ドローンを旅の共として腹に抱え連れて行った。この重さわずか1.8 kgの2枚翼ドローンは、創造力を意味する「インジェニュイティ」と名付けられた。

着陸から43火星日目の4月3日にパーサヴィアランスから分離され、4月19日、人類史上はじめての地球以外の世界での飛行に成功した。高度わずか3メートル、滞空時間39秒の短い飛行だったが、人類の火星探査史に永遠に残るだろう。なぜなら、「世界一」はいずれ塗り替えられるけれども、「史上初」は未来永劫塗り替えられないからだ。

インジェニュイティの成功の裏にはちょっとしたストーリーがある。僕がインターンの時に研究を指導してくれたボブ・バララムというベテランのエンジニアは2000年代初頭に火星ヘリコプターの研究をしたが、研究費が尽きてお蔵入りとなった。それから10年ほど経ったある時、JPLの所長がドローンのデモを見て、ふと思いつきで「火星でも飛ばせないか」と聞いた。その場にいた誰かがボブの昔の研究のことを話すと、数週間後、所長はボブに研究費を渡し、プロジェクトがスタート。それが火星初飛行として結実した。

当初、インジェニュイティは30火星日だけ稼働し、5回のテストフライトのみを行う計画だった。その後、ミッションは延長され、3年弱にわたってパーサヴィアランスと共にジェエロ・クレータを旅した。

ドライブ・ドライブ・ドライブ〜火星の三角州へ!

さて、話をパーサヴィアランスに戻そう。クレーター・フロア・キャンペーンが完了し、連日時間と電力の許す限り自動走行で三角州を目指して疾走した。「ドライブ・ドライブ・ドライブ」と内輪で呼んだこの1ヶ月が、走行担当の僕にとっては一番楽しかった時期だ。大きなトラブルもなく、幾度も火星での一日あたり最長走行の記録を更新した。

そして第二のフェーズ、三角州フロント・キャンペーンが始まった。先述したように、ここがバイオシグニチャーの見つかる可能性が最も高いと考えられている場所の一つである。三角州の縁は傾斜が20度にもなる斜面で、そこを登ったり降りたりしながら、バイオシグニチャーが保存されている可能性が高そうな堆積岩を探し、9本のサンプル採取を行なった。その成果については近日中に論文に発表される予定である。

第二フェーズの終わりにローバーは三角州の丘を降り、スリー・フォークスという平坦な場所に9本のサンプルチューブを残していった。残りのサンプルはローバーが抱えて走っているが、サンプルを回収するためのランダーが到着する前にパーサヴィアランスが動けなくなってしまった場合のためのリスク・ヘッジである。

それが終わるとパーサヴィアランスは再び坂を登り、第三のフェーズ、三角州上部キャンペーンが始まった。過去の火星の川が運んできた岩や土砂から成る三角州の上を走り、複数のサンプルを採取した。

そして2023年9月より、第四のフェーズ、縁キャンペーンが始まった。過去の川の流れを遡るように走り、クレータの縁を目指している。ここはかつての湖岸があった場所と考えられており、そこには、バイオシグニチャーが保存されている可能性がある炭酸塩鉱物を含む岩が衛星データから見つかっている。

この間、悲しい別れがあった。2024年1月に行われたインジェニュイティの72回目の飛行の際、機体が大きく振動し、緊急着陸をした。その際に何らかの原因でプロペラの一枚が破損してしまったのだ。パーサヴィアランスは3年弱にわたって連れ添った旅の共に別れを告げ、過去の湖岸を目指して旅を続けている。

夜空を見上げれば

まだ火星時間で勤務していた頃、夜のシフトの休憩時間に外の空気を吸いに出るのが好きだった。理由の一つは臭くて息苦しいN95マスクを外すため。もう一つは、夜空に輝く火星を見るためだった。ほんの数分前までコンピューター画面に映し出された火星の大地を間近に見ながら作業していたのに、夜空の火星はほんの小さな赤い点でしかなかった。124年前にゴダードが桜の木の上から見上げ、「火星へと昇っていくことのできる機械を作ることができたら」と夢想した。その時と変わらない姿の火星がそこにあった。あの小さな、小さな点の中を、僕たちが作った「機械」が今現実に走っていて、広大な宇宙空間を超えて写真やデータがたったの数時間で僕のパソコンに届く。ちょっと考えると信じられない気分になった。

火星サンプルリターン計画

現在、パーサヴィアランスが太古の湖底や三角州で集めたサンプルを地球に持ち帰る「マーズ・サンプルリターン」ミッションが現在進められている。それはどのような計画なのか。どのようなテクノロジーを用いるのか。火星のサンプルから何がわかるのか。そしてそれは人類の宇宙観や生命観をどう変えるのだろうか。続きは『新版・宇宙に命はあるのか』で楽しんで欲しい。

『新版・宇宙に命はあるのか』について

約200年前のSFから話を起こし、人類が「ホモ・アストロルム」に進化する数千〜数万年後までを描く壮大なストーリーはそのままに、この6年間の宇宙探査の進歩を、原稿締め切りギリギリの最新情報と共に書き加えました。

僕自身がNASA JPLで携わっている火星ローバー・パーサヴィランスや、エンケラドスの地底の海での地球外生命探査を目指す #EELS のことも書いてあります。SLIM, Odysseus, Artemis, Ingenuity, JUICE, Europa Clipper, Dragonflyなどなど昨今の注目のミッションももちろん含まれています。 我々はどこから来て、 どこへ行くのか。 その答えを求める旅に、ぜひご一緒しませんか?

小野雅裕

技術者・作家。NASAジェット推進研究所で火星ローバーの自律化などの研究開発を行う。作家としても活動。宇宙探査の過去・現在・未来を壮大なスケールで描いた『宇宙に命はあるのか』は5万部のベストセラーに。2014年には自身の留学体験を綴った『宇宙を目指して海を渡る』を出版。

ロサンゼルス在住。阪神ファン。みーちゃんとゆーちゃんのパパ。好物はたくあんだったが、塩分を控えるために現在節制中。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?