【抄訳】ISW ロシアによる攻勢戦役評価 1910 ET 13.02.2024 “ロシア軍、縦深攻撃に回帰か?”

本記事は、戦争研究所(ISW)の2024年2月13日付ウクライナ情勢評価報告の一部を抜粋引用したうえで、その箇所を日本語に翻訳したものである。

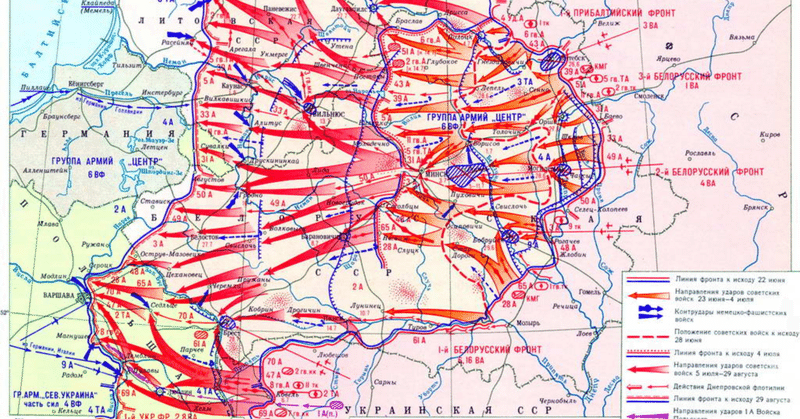

[*記事サムネイル画像:バグラチオン作戦の戦況図(Wikipedia英語版より)]

ロシア軍、縦深攻撃に回帰か?

報告書原文からの引用(英文)

Ukrainian military observer Kostyantyn Mashovets reported that Russian forces are attempting to restore maneuver to the battlefield through Soviet deep battle theory but are struggling with implementing Soviet deep battle so far due to current Ukrainian capabilities. Mashovets stated that Russian forces are attempting to implement Soviet deep battle theory for operational planning to rapidly break through Ukrainian defenses but are failing to achieve the effects of Soviet deep battle operations. Deep battle theory is a product of Soviet operational art developed in the 1920s and 1930s that was designed to restore maneuver to battlefield after World War I by engaging the enemy on multiple fronts and in depth at the tactical and operational levels by attacking enemy assets at all echelons with artillery, airstrikes, and attacks against the enemy’s rear in concert with frontal attacks to penetrate the enemy’s defensive lines. Deep battle theory also posits that successful operational design includes sequenced plans for successive operations to prevent the defender from re-establishing coherent defensive positions following a penetration and its exploitation. Deep battle theory’s key operational tenets are still valid in modern war, and the Russian military could restore maneuver to the battlefield and overcome Ukrainian defenses if it could successfully plan and execute operationally sound campaigns using deep battle theory. Ukrainian forces could also use deep battle theory to restore maneuver to the battlefield to their advantage if their Western supporters properly resourced them.

Mashovets, however, noted that Russian forces’ current limited capabilities, specifically in conducting effective counterbattery fire, striking targets at operational depth, concealing force concentrations from the enemy, and combating Ukrainian technological parity, are preventing Russian forces from achieving the operational level surprise necessary to break through Ukrainian lines and conduct deep battle operations. Mashovets stated that the Russian military command is failing to implement certain technological innovations into operational planning, including remote mine laying; large scale drone operations; command-and-control; and communications using modern technology.

The current Ukrainian battlefield capabilities that are denying Russian forces the ability to restore maneuver to the battlefield on Russian terms largely depend on the provision of Western military assistance in key systems, many of which only the US can provide at scale.

(…)

Ukrainian forces will not be able to retain these advantages and deny Russian forces the ability to restore maneuver to the battlefield on Russian terms without further assistance from the United States and its partner countries in the near and medium term.

(…)

Ukraine will lose its current battlefield advantages if Western states, particularly the United States, prematurely cease security assistance to Ukraine before Ukraine’s ongoing defense industrial base (DIB) revitalization efforts render its DIB largely self-sufficient. If the US cuts off military aid now Russian forces may regain battlefield capabilities necessary to restore maneuver to the battlefield on Russian terms and would place Russia in a much better position militarily in the medium to long term.

日本語訳

ウクライナ人軍事ウォッチャーのコスチャンティン・マショヴェツは、ロシア軍がソ連式縦深会戦理論に基づいて戦場における機動を回復しようと試みていると報じた。だが、ロシア軍は現状のウクライナ軍の能力に阻まれ、今のところソ連式縦深会戦の遂行がうまくできずに苦心しているともマショヴェツは報じている。マショヴェツによると、ロシア軍はウクライナ軍防衛網を迅速に突破するために、作戦計画にソ連式縦深攻撃を導入しようと試みているが、ソ連式縦深作戦の効果を発揮できずにいるとのことだ。縦深会戦理論は1920年代と1930年代に発展したソ連の作戦術から生まれたもので、第一次世界大戦後の戦場に機動を取り戻すことを目的に考案された。その手法は、敵防衛線を打通する正面攻撃と連携した、砲撃・空爆・敵側戦線後方への攻撃によって、敵側の全防衛層に存在するアセットを攻撃し、それによって、戦術・作戦レベルで多正面かつ奥深く敵軍と交戦するというものだ。縦深会戦理論はまた、成功する作戦計画には打通とその戦果活用後に継続して生起する作戦に関する連続的なプランニングが含まれることを前提とする。その目的は、敵側による一貫してまとまりの取れた防御展開の再構築を阻止することにある。縦深会戦理論の鍵となる作戦教義は、現代戦においていまだに有効である。そして、縦深会戦理論を用いた、作戦的に適切な戦役計画の立案と遂行を成功させる能力がロシア軍にある場合、同軍は戦場に機動を復活させ、ウクライナ軍防衛網を撃ち破ることができるだろう。一方でウクライナ軍もまた、西側から適切な支援を受け取ることができれば、戦場に機動を回復させるために、縦深会戦理論を用いることができる。

一方でマショヴェツの指摘によると、現在のロシア軍の乏しい能力、特に有効な対砲兵火力の発揮、作戦的縦深に位置する目標への打撃、戦力集結の隠蔽、ウクライナと技術面で均衡している状況の打破競争といった面での能力の乏しさが、ウクライナ軍防衛線を突破し、縦深作戦を遂行するのに必要な作戦レベルでの奇襲を、ロシア軍が成し遂げることを妨げている。ロシア軍統帥部は、ある特定分野の技術的イノベーションを作戦立案に導入できずにいることを、マショヴェツは指摘している。そのイノベーションのなかには、地雷の遠隔散布、大規模なドローン運用、指揮統制、最新テクノロジーを用いた通信連絡といったことが含まれている。

ウクライナ軍は、現在の戦場で示している能力によって、ロシア軍が自軍に有利なかたちで戦場に機動を回復させることを拒否しているが、そのウクライナ軍の能力は、重要兵器システムに関する西側の軍事支援供与に大きく依存している。そして、その種の兵器の多くを大規模に供与できるのは、米国だけである。

[中略]

今後、中長期的なスパンで米国とその友好諸国からのウクライナ支援が途絶えてしまえば、今後、ウクライナ軍は現状の優位を維持できなくなり、ロシア軍が自軍に有利なかたちで戦場に機動を回復させることを拒否できなくなっていく。

[中略]

ウクライナが目下取り組んでいる国防産業基盤(DIB)の復興・活性化努力によって、ウクライナのDIBが自給自足をおおむね確立する前に、西側諸国、特に米国が、拙速にウクライナへの安全保障支援を停止してしまう場合、ウクライナが現在、戦場で保っている優位は失われることになる。米国が今、軍事支援をやめてしまえば、ロシア軍は自軍に有利なかたちで戦場での機動を取り戻していく可能性があり、その結果、ロシアは中期から長期の期間のなかで、よりいっそう軍事的に有利な位置に立つことになっていくだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?