7、激動の平成の幕開け ④ショウほど素敵な商売はない

7、激動の平成の幕開け ④ショウほど素敵な商売はない

平成元年5月、私はお腹の中の子供と一緒に、産経新聞社編集局社会部から文化部に異動になった。スポーツ大好きな自分は入社時から、運動部を希望していたが、平日は遅くまでプロ野球のナイターがあり、アマチュアスポーツの多くは週末と言う状況ではその時の異動は難しかった。

という訳で、同じ本社ビルの3階の編集局の向かいの部屋にあった文化部が、新たな私の職場となった。同じ編集局でも、何故だか文化部だけは別室だった。

そこは、今まで片時も情報や人の動きが止まらない編集局の部屋の中と違って、穏やかに時が流れているように感じた。紙面作りも、毎日ではあるのだが、突発な事件に対応する事もなく企画を立てて、その企画通りに紙面作りが進行していくという感じだった。編集会議は、毎週1回。言ってみれば週刊誌のようなペースで紙面作りは進んで行っていた。ゲラと呼ばれる紙面の刷り上がりも、その日や翌日の夕刊・朝刊ではなく2,3日後の紙面が上がって来るので、文字や文言のチェックも落ち着いて、ゆっくりと出来た。

文化部は生活家庭面を担当する生活班、演劇・音楽・映画・美術・建築を担当する芸術班、書評など書籍まわりを担当する読書班、囲碁・将棋を担当する将棋班に分かれていた。最近、最年少の藤井棋聖が生まれたが、棋聖は産経新聞社が全面的にバックアップするもので、今回の若き棋聖誕生で、相当に潤ったのではないかと、予想は出来た。

当時の文化部のO部長から、希望を聞かれたので、「演劇が担当したいです」と、答えた。私はスポーツの次に芝居が好きで、特にミュージカルが大好きだった。森繁久彌の『屋根の上のヴァイオリン弾き』など、数えきれない程観たし、劇団四季のものは『ウェストサイドストーリー』、『コーラスライン』時代から、『CATS』、『オペラ座の怪人』など、当時、何度も出かけていた。その他、いわゆる商業演劇の部類は詳しかった。希望は通り、演劇担当になり、芸術面のトップ原稿から、インタビュー欄や劇評まで担当した。

驚いたのは、演劇記者会の記者は素晴らしい席で、封切られたばかりの芝居を鑑賞する事が出来た。しかし、そうやって観せられると、やはり、書いてやろうと思うようになるのは間違いなかった。

芝居は大好きだったが、唯一未開拓のジャンルが私には当時あり、その分野に長けたO部長に色々教わりたいと、積極的に働きかけた。部長は、本当に良く私を可愛がってくれて、芝居や楽屋にも連れて行ってもらった。それについては、また、後日書きたい。お陰で、私は新しい世界との出会いを果たす事が出来、今でも堪能させてもらっている。

さて、話は元に戻る。

文化部のメンバーと言うのは、実に多士済々。色々な顔ぶれが揃っていて、驚かされた。そもそも、社会部に溢れていた若い男性記者がほとんどいない。熟年男性記者か、女性記者だった。芸術班は、私以外全員が男性記者で、30代が2名いたが、やたら平均年齢が高かった。生活班至っては、担当デスク以外は女性がほとんどなのだが、当時の不思議な社のシステムというか体制で、いわゆる自分のような正社員の記者が1人しかいなかった。他は、派遣だったり、アルバイトだったり、非正規雇用の形で、仕事を続けていた。やっている仕事は変わらなかった。

唯一、社員記者は、私が中途で入った年の春に入社して、その後、横浜総局に修行に出たMだった。まだ若いのに、偶然、同じタイミングで妊娠していた。文化部は2人の妊婦を抱えた。気の毒だったのは、Mはつわりがひどかったのに、当時の産経新聞の紙面の売りの1つだったカラー料理面を担当していた事だ。具合悪そうになりながら、「砂糖大さじ1杯、塩少々、小麦粉○○グラム…」などと、チェックしていた姿が忘れられない。

Mと私はこの後、2人で労働組合に掛け合いながら、子供を持った女性記者が仕事をずっと続けて行く上で必要な制度を整えるよう、働きかけて行くことになるのであった。

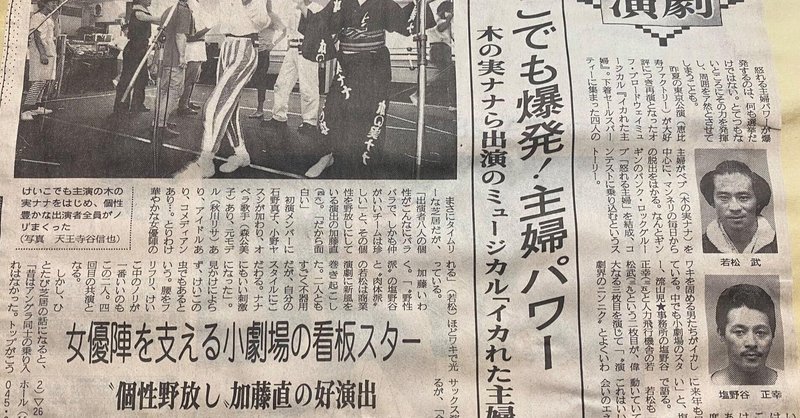

<写真キャプション>

小劇場の世界も、自分は未知なる分野だったので学んだ1つだった。

渋谷の文化村が、平成元年に杮落しだった事も記事で確認して驚いた。

木の実ナナさんはPARCO劇場で毎年続いていた細川俊之さんとの『ショーガール』が大好きで、必ず出かけていた頃から夢中で観ていた女優だった。

劇評は、自分も良く参考にするので、大事に書いた。書き過ぎてもネタバレになるところが、これまた難しく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?