9、新たな足音 ①保育問題はいつの世も大問題

9、新たな足音 ①保育問題はいつの世も大問題

さて、女性が仕事を続けて行く上で抱える何よりも大きな問題は、やはり育児との両立だと思う。これは、いつの世も変わらないのではないだろうか。

現在、私の周りでも沢山の友人が既にバアバとして、孫の保育園の送り迎えを担当したり、ずっと預かったりして、奮闘している。親が子供たちが仕事を続けて行くための強力なサポーターである事は、今も昔も変わらない。

平成初期に小さな子供を抱えて仕事を続ける事は至難の業だった。私のように、実家の手が借りる事が出来たラッキーな人間以外は、W保育、つまり保育園が終わった後にもまた、別の無認可保育園を梯子させたり、ベビーシッターを頼んだりして繋いでいた。早めに仕事から直帰出来て、稀に自分で保育園に延長保育ギリギリの時間に迎えに行くと、園の前に別の保育園の名前を頂いたミニバスが横付けされているのを見かけた。

「ああ、このバスに乗って、更に次の保育場所に向かうのだなあ、あの小さな子供たちが」と思うだけで、胸が痛んだ。

また、ベビーシッターをお願いしている友は「稼ぎが全て、シッティング料で消えちゃう」と、嘆いていた。

そんな中、当時、保育行政も様々な改革を推し進めようと、改革案を出し検討をしていた。保育問題については随分、書いて来た。が、書いていて思っていたのは、一紙でいくらわあわあ書き立てても、なかなか世の中に響く訳はない。と言う事で、周りを見回し、同じような保育園に通うママさん記者に声をかけて、力を合わせて世論を盛り上げて行こうと、思い立った。

まだまだ、平成初期の頃はそんなママさん記者は少なかった。だが、はっきりは覚えていないが、多分取材先か記者会見で知り合ったM社のMにまずは声をかけた。一人息子を頑張って育てながらひたむきに頑張っていた姿が印象深かった。もう一人は、A社のH。ある日、A紙を読んでいる時に、彼女の顔写真入りの保育行政に関するコラムが目に留まったからだった。二児の母、ゆるぎない姿勢が好感が持てた。

迷わず、連絡を取ると2人とも同じ思いでいたようで、リアクションが良く、その後、3人で徒党を組んで、保育行政に取り組んで行った。

実は、これはとんでもない事だった。新聞各社は日々抜いた抜かれたで、生き馬の目を抜くような勢いで情報が交錯していく。そんな中で、同業他社と手を組んで何かやらかそうなどと言う事が、バレでもしたら、大変な事になる。が、3人の団結心は強かった。

それ程、私たちはその頃、自分たち自身の子供の保育園送迎、病気、入所問題などに関して大変な思いをしながら日々を過ごしていたのだった。

情報交換をしたり、良いタイミングで記事を出したり。もちろん、そんな事をしているなど、一切デスクなど上司などには言わずに、黙々と取り組んでいた。

保育問題検討会の答申が出ると、当時、副座長を務めていた小宮山洋子(当時NHK解説委員)の元に渋谷の国営放送まで3人で駆け付け、ロビーで共同インタビューをした事もあった。小宮山氏は快く受けてくださり、皆で充実した思いで帰路についた事も良い思い出だ。まさか、この後、衆議院議員になられるとは、夢にも思わなかった時代だった。

その2人は今も親交があり、Mは退社して歌人の道を歩んでおり、Hは何を思ったかシナリオライター塾に通い始め、「『あなたは皮を破りなさい!』と、指導されるのよね~」などと、話している。もう四半世紀を越えるつきあいになる。ありがたい事だ。

「あの頃は思い切った事をしたものだよね」と笑い合える仲間たちに、時折会って、思い出話に花を咲かせ、心から安堵する時間でもある。

数少ない女性記者の仲間は、社内外を越えて、自分を支えてくれる本当に貴重な存在だった。

彼女たちがいたから、頑張り続けられたのだと信じている。

いつの世も、友人たちに助けられている自分ではある。

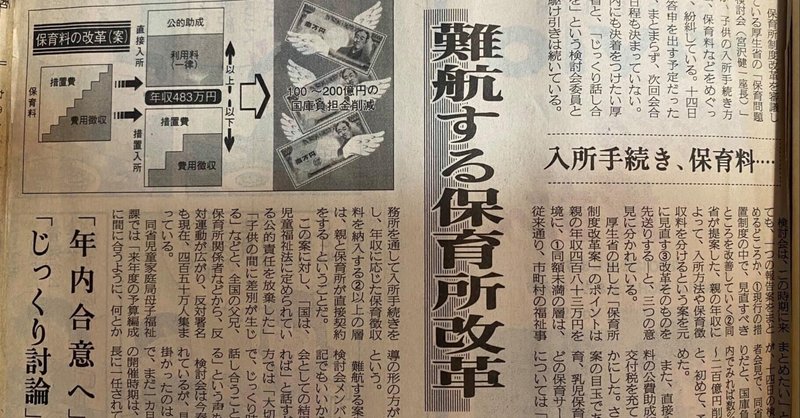

<写真キャプション>

なかなか難しくて面倒な問題をいかに噛み砕いて書くかも、テーマの1つだった。

小宮山氏の笑顔には、本当に助けられた気がする。懐かしい3人での共同インタビュー。

その先に控えてた学童問題について書いた事もあった。問題山積は今も昔も同様だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?