小説同人誌をつくる

はじめに

はじめまして。

二次創作の小説同人誌を作り始めて5年くらいです。

つくった冊数は12冊くらい。

文字を書くことも好きだけれど、本になったらもっと嬉しい!

というスタンスなので、一人楽しくこそこそと作っています。

ここでは私が本を作る際にどんなソフトを使っているか、作る順序、気をつけていることなどを綴ります。

小説の書き方は模索中の身ですので、ここでは省略します。

あくまで我流の作り方です。こんな方法もあるというひとつの参考になれば幸いです。

使用ソフトなど

<プロット、初稿→Evernote>

メモアプリの王道、Evernoteです。

プロット、初稿、推敲まで行います。Web投稿のものに関しては、エバノだけで仕上げることがほとんどです。

ざっくりとしたプロットを書きだす→プロットに肉付け→清書→推敲という工程を踏んでいる私には、エバノだけで書く、が合っていたようです。

iPhoneで書くことが多いので、PCとアプリ間の同期が早く、文字数のカウントができて、書きかけ作品もタグで整理できるところが気に入っています。

色々なことができるエバノですが、細かく分類することが煩雑に感じるタイプなので、文字を書く、メモする以外には使っていません。

なので、もっと簡易なものが見つかればそちらに移行するかもしれません。

<校正・編集・印刷用データ諸々の制作→In Design>

小説同人誌3冊目くらいまではwordを使っていたんですが、どうしても私には手懐けることが出来なくて(行数、文字数がずれてしまうなど)、インデザに移行しました。

結果、インデザがないと本が作れないと思うくらいには重要なものになりました。

DTPソフト(出版物を制作するためのソフト)なので、先述した文字や行が指定したものとずれることはありませんし、ノンブルと柱が綺麗に入る、扉や目次、奥付も作れる、イラレで作ったデータを張り付けられる、印刷用pdfデータへの変換も容易、と挙げればキリがないほど、必要なことがほとんどできます。

pdf変換した際の文字化けや文字ズレも今のところありません。

デメリットは理解するまでが面倒なことと、Adobeのコンプリートプランに入っていないとそこそこの価格を払うこと。

ちなみに私は未だほとんど理解していません。なんとかなるものです。(いや、なっていないな……なっていません)

とはいえWordや一太郎以外にも縦式など優秀なソフトはこの世にたくさんありますので、必須であるとはまったく思いません。とにかく文章が書けてpdfに変換出来ればいいわけですから。

文書ソフトと仲良くなれない人や、本を作ることに重きを置いている方は導入を考えてもいいかもしれません。

<表紙、ロゴ作成など→Illustrator、Photoshop>

表紙はほとんどイラレで作っています。素材をつくる場合やイラストや写真を利用する場合などはフォトショップも併用します。

画力が壊滅的なので、絵を見せる表紙というのは諦めています。

それっぽく見えるフォント多用、モノクロや2色刷り表紙を作ることが多い私には、必須です。

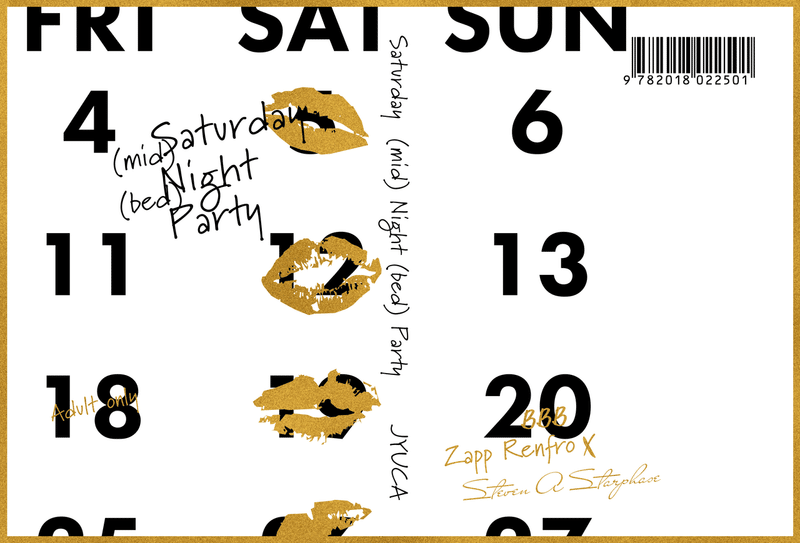

※たとえばこんな感じの表紙はイラストレーターで作ります

版分けが容易(多色刷りデータや箔押しデータが作りやすい)、図形なので修正が容易、数値入力で図形が描ける、インデザと同じAdobeソフトなので使い勝手がいいなど、私には利点が多いソフトです。学生時代に軽く習ったスキルだけでなんとか扱っている状態なので、基本的な操作方法を今さら知って、便利さに驚くこともままあります。

このソフトも価格がネックかなと思います。

フリーソフトでもまったく問題ないと思います。あるいはデザイナーの方に頼む、友人に頼むなど、本つくりの中で、一番自分に合った選択肢を選べる部分かもしれません。

判型について

小説だとA6(文庫)、新書、A5が主流でしょうか。最近はB6サイズも増えてきたと思います。

よく作るのはA6、次点がB6です。

それぞれのメリット、デメリットをあげてみます。

<A6サイズ>

(メリット)

・文字組みを考える時に商業ベースで考えられるのが良い(実際の本を参考にしやすい)

・収納、持ち運びしやすい

・一段組かつ一行あたりの文字数が少ないので視線誘導が比較的容易

・カバーやスピンといった文庫ならではの楽しみがある

(デメリット)

・ページ数が嵩む

・表紙の紙に制限がある(厚すぎると本文がめくれないので)

・印刷費が嵩む

<B6サイズ>

(メリット)

・二段組にしてもA5に近い文字数が打てる

・表紙を大きく見せられるので、特にイラスト表紙だと文庫よりも目に留まりやすい

(デメリット)

・お願いできる印刷所が限られる

・文字組テンプレートなどを使用する場合、見本がまだ少ない

いずれにせよ、自分が作りやすいサイズ(読みやすいサイズ)、予算との兼ね合い(大切!)を考えた上で作るのが最適解かなと思います。

お手持ちの本を開いてみて、読みやすいなと思ったものを参考にしてみてください。

フォント・文字組など

これは本当に個人の好みだと思います。たとえば判型やページ数、短編集か長編か、などでも変わるかもしれません。

ただ、縦書きがずれないこと、読みやすい文字であること、(出来れば)ダーシ(――)がつながること、などを考えると、フォントは選択肢が狭まってくると思います。

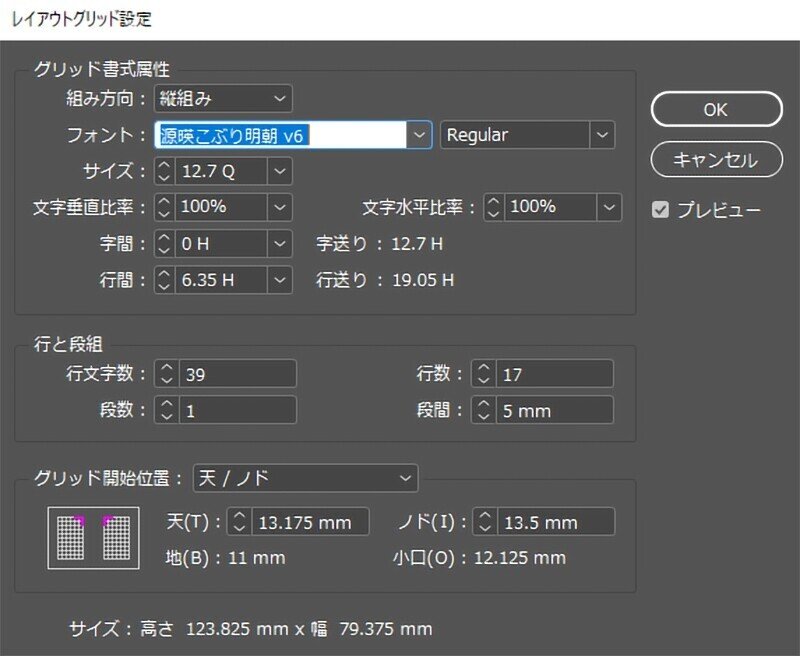

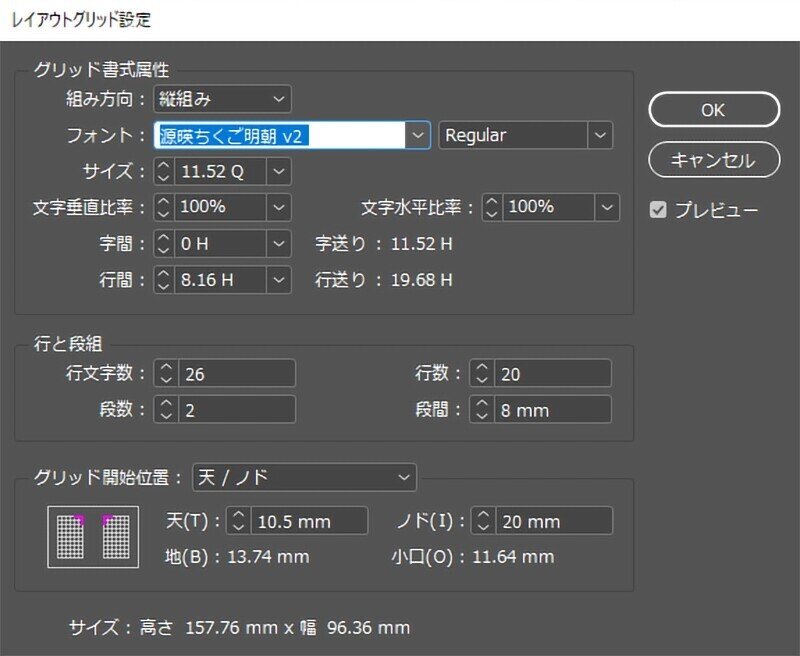

参考に私の最近使っている文字組を置いておきます。

A6 ※フォント/12.7Q(9pt)、行送り/19.05H(13.55pt)

B6 ※フォント/11.52Q(8.2pt)、行送り/19.68H(14.0pt)

使用フォントはフリーフォントのこちらです。どちらもものすごく優秀なフリーフォントです。濁点が打てるという点も非常に助かっています。

ノンブルには同じシリーズの源暎ノンブルを使用しています。こちらもおすすめです。

行数文字数については、商業小説のデータをまとめたこちらのnoteがとても参考になります。

紙選びについて

装丁も含めて私が大好きな部分です。

とはいえ、詳しく書くと長くなるので、よく使う紙などを記載します。

<本文用紙>

美弾紙ノヴェルズ

おすすめです。上質紙90kg程度の厚みがある、いわゆる嵩高紙です。そのため、ものすごく厚い本には向いていないと思います。250P程度でしたら大丈夫だと思います。(5/16に発行した246Pの本もこの紙を使っています)

厚みがあってめくりやすく、見た目より軽く(実際は63kgだそう)しなりやすいです。

使える印刷所は限られていますが、いちおしです。

淡クリームキンマリ、書籍用紙

すこし黄味がかった平滑な上質紙で、小説同人誌ではよく目にする紙だと思います。

同人印刷所で扱っているのはだいたい72.5kg程度(単位はある一定のサイズの紙を1000枚重ねた時の重さです。基本的には単位が大きければ大きいほど厚いです)かと思います。小説に強い印刷所ではもっと薄い紙を扱っていたりもします。

より小説本らしい仕上がりになり、光沢感、めくりやすさもいいです。

72.5kgは商業誌の紙よりも厚いので、厚い本を作る場合は、表紙用紙を厚すぎないものにするなど考慮するか、薄い書籍用紙を取り扱う印刷所に頼むことで解決すると思います。

基本料金内で50kgの書籍用紙を扱っている印刷所です

<表紙用紙>

お好きなものを!と言いたいところですが、特に文庫サイズは紙の面積が小さい分、あまり厚すぎると本がしならずめくりづらくなるので(PPをかける、カバーをつけるとすればさらに)135k~180kを目安に選んでいます。

凹凸のある特殊紙だとマーメイド(マットPPかけても可愛いです)、平滑だとアラベールやヴァンヌーボが個人的に好みです。

緑陽社さん

— ナユ🥨 (@nayu_DC) April 26, 2021

安心安定間違いなくおすすめ

特に多色刷りと箔はズレのなさに毎回感動しています(3枚目のタイトルは印刷+空押しだけどひっくり返るくらいズレがなかった)

入稿データで気になるところは全部チェックしてくれるので迂闊な私は助かりまくってます#推し同人印刷所を叫んでTLを元気にする pic.twitter.com/3yMCOSDdxB

1枚目:B6/マーメイド160kgスノーホワイト/イエローとスミの2色刷り

2枚目:A6/マーメイド153kgアイス/ゴールド青口1色刷り+マット金箔押し

3枚目:A6/サーブル160kgスノーホワイト/スミ刷+空押し

印刷所について

私がよくお願いしているのは、BRO’Sさんと緑陽社さんです。

同人印刷の専門部門があるために信頼がおけて、印刷製本共に綺麗、かつ親切に教えていただけるので毎回手をこすり合わせて拝んでいます。

条件や印刷の相性などで、かなり変わってくると思います。

ですので、各印刷所が提示している基本セットで

・作りたい仕様が出来るか

・作りたい部数が作れるか

・出せる印刷費で作れるか

・締め切りが守れそうか

あたりを吟味して絞るといいかと思います。

小説の場合、オンデマンド印刷でも十分綺麗です。最近のデジタル印刷はものっすごく綺麗です。

が、表紙を二色刷りにしたいとなると、オンデマンドでは無理な場合が多いですし、部数によってはオンデマンドよりもオフセットの方が単価が安くなる場合があります。

なので基準となる仕様、部数、印刷費などをざっくりと決めておいてから選ぶと、とても楽です。

あとは自分が素敵だな、こんな本を作ってみたいなと思う同人誌の奥付を見てみることはかなりおすすめです!

ぜひお手元の同人誌の一番後ろをめくってみてください。

アルバム見返してたら再録集作った時の動画が出てきた🤔

— ナユ🥨 (@nayu_DC) January 28, 2021

個人的に表紙のパール箔押し三方にベタ乗せしたのと、見返しつけたのめちゃくちゃ気に入ってる

あと厚み pic.twitter.com/BucqGWFnjf

BRO’Sさんで作りました。

B6/ホワイトポスト180kg/スミ刷/マットPP/パール箔押し

色上質紙見返しつき/2段組/420P/

本を作る上でのフロー(私の場合)

1.Evernoteでプロット、本文を書く

ここは割とざっくりで、あとでものすごく直すことが多いです。

2.InDesignに流し込む、校正

流し込んで校正、推敲、読みやすいように整形していきます。タイトルやサブタイトルをつけるのもここで。

3.扉、奥付、目次などを作る

テンプレートをあらかじめ作っておくと便利です。目次は適宜変えていますが、他はあんまり弄りません(面倒なので……)

4.pdfに変換して再度校正

pdfにすると驚くほど誤字が見つかります。以前はプリントアウトして赤ペンでチェックしていましたが、いまはpdfデータをiPhoneでチェックしています。タブレットがあるならそちらの方が大きくて見やすいと思います。

5.pdfデータ(印刷用)出力

印刷所によって出力方法が変わることもあるので、毎回説明をじっくり見ながら出力しています。

6.並行して表紙作成

6番に入れていますが、実は表紙が一番初めに出来上がります。

ただし小説は書き終わるまでページ数が確定しない→背幅が決まらないことが殆どなので、最後まで作業が残るわけです。

背幅の調整が利くデザインだけは心掛けています。

7.表紙見本データ出力

これが!とても重要なので、小さくても良いので忘れずにつけたほうがいいです。わたしのような多色刷り大好き人間は特に(色指定間違いとか、わかりますので……)(前科あり)

8.入稿

あとはプロにお任せをして、不具合の連絡がこないように祈るのみです。

その他

先日出した本を簡単に説明したツイートと、実際の本。

久々にいろいろと考えながら作った本です。表紙にアートポストと書いてありますが、ホワイトポストの間違いですね……。

私だけが楽しい、5月16日新刊のよもやま話です

— ナユ🥨 (@nayu_DC) May 29, 2021

(少しだけ内容についても書いていますので念のため) pic.twitter.com/vFQldJhEEk

新刊、綺麗に刷っていただきました!

— ナユ🥨 (@nayu_DC) May 12, 2021

シルバーに見えるところは全部パール箔です

三方箔押ししたよ〜✌️

細かい箔も綺麗に押してある……すごい! pic.twitter.com/BqM38jF5J3

おわりに

本の作り方を自分なりにざっくり書いてみました。

もちろん他に気をつけなければならないことや、間違っていることも多々あると思います。

飽くまで私なりのやり方です。この人はこんな作り方で本を出しているんだなと思っていただけたら、少しでも参考になったら嬉しいです。

作ってみたいけれど二の足を踏んでいる方、ぜひぜひ本を作ってみてください。有償ソフトを使わずに作る方法もいくらでもあります。

本にするほど原稿が書けないと思われたら、ツイッターや支部に投稿した作品をまとめてみると、案外ページ数があるものです。垣根が低くてお勧めですよ!

なかなかイベントに参加するのが難しい昨今ですが、楽しい同人ライフが続けられたらいいなと願っております。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?