現国立劇場の最後の記念に(写真中心。2023年9月と10月)

東京の国立劇場が今年の秋に建て替えのため閉館となった。

私は、特別なイベントには参加しなかったが、歌舞伎と人形浄瑠璃(文楽)の最後の出し物を見物した。その演目に関する感想や批評ではなく、あくまで個人的な記念として、少数の写真を整理しておきたいと思った。本格的な写真は多数あるだろうが、単に個人の思い出としてである。

今年の九月、まず国立劇場小劇場の方に言って、人形浄瑠璃『菅原伝授手習鑑』を見た。

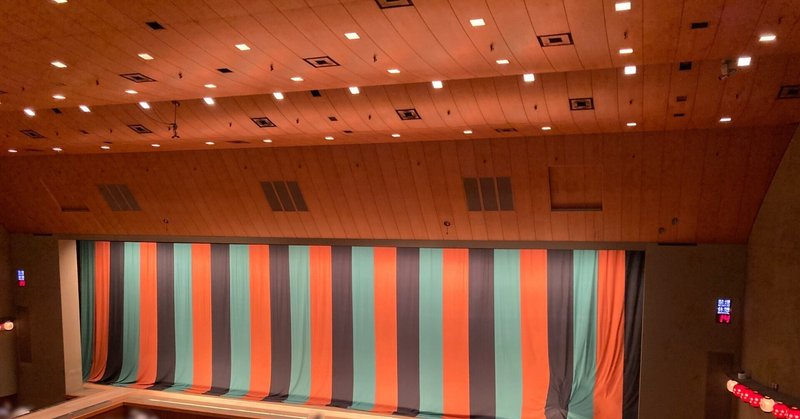

開幕前の劇場内の様子である。

右手はお馴染みの床と呼ばれる演台だ。この上に語り手の大夫や三味線奏者が揃う。

幕が、古典歌舞伎のための定式幕に変わった。黒衣が、床の上をセットしている。

これまでしょっちゅう前を通り、毎回気になっていたが、じっくり見たことのなかった夫人像の油絵を見る。

下のように、No photographyと書いてあるので、写真は公開しません。

上述のように演目は『菅原伝授手習鑑』の通しであったが、一番好きな道明寺のところは抜けていた。しかし珍しい場面―天拝山などの派手な見世物的な場面―もあり、人形浄瑠璃ならではで面白かった。物語はストーリーだけではない。

お馴染みの国立劇場の高床式の風格のある長い建物。

地下鉄なら半蔵門の駅が一番近いと思うが、私は大抵は有楽町線の永田町で降り、数分歩いて国立劇場に来た。上の写真なら、向こう側から入って来たことになる。

そちらは裏口に当たるようで、入って来るためには階段があり、階段を避けるためには国立演芸場の前を通って坂道を登り、国立劇場の裏手をぐるっと回って正面に出なければならない。エレベーターやエスカレーターの類は一切ない。特にお年寄りや足腰の悪い人にとっては苦行である。建て替えた際には、改善されていることを期待している。

ついでに言うと、永田町で降りて国立劇場に向かう際、最も近い地上に出るエレベーターが、国立劇場とは全く反対数十メートルの所にしかなく、近い出口には長い階段がある。歌舞伎を見たい、人形浄瑠璃を見たい、という情熱で、多くのお年寄りが長い階段を上り下りする風景が日常であった。早く改善してもらいたいものだ。

もう一つついでに言うと、歌舞伎座の方の、「地下鉄からの階段事情」は、新歌舞伎座(現在の歌舞伎座)に改築される際に、「半分だけ」改善された。しかし、横浜・品川・泉岳寺方面から地下鉄浅草線に乗って来て東銀座で降りると、歌舞伎座近くに直行するエレベーターやエスカレーターはない。人々は、改札を出て、一旦階段を下り、地下道を通り、再び階段を登り、反対側の改札近くを通って、歌舞伎座の地下にようやく辿り着く。これを避けて安易にエスカレーターを利用してしまうと、歌舞伎座とは遠いとんでもない所に出てしまう。私は今からおよそ35年前アルバイトで暫くの間浅草線の東銀座駅を利用していたことがあり、歌舞伎座前を通ってアルバイトの場所に通っていたが、その頃とこの「階段-地下道-階段」事情が全く変わっていないのが驚きである。古くて直せないということは聞いた覚えがあるが。

さて、その日の国立劇場小劇場の正面である。

振り返って前のロータリーを見る。

国立劇場の長い建物に沿って、雨の日でも濡れない屋根付きの通路があり、こんな心躍らせる風景が続く。

小劇場から大劇場の方を見る。

通路の外との境目の所には立派なベンチが並び、暖かい季節はそこで弁当を食べる観客も多かった。

終演後、その日は永田町から有楽町線に乗り、新富町で降りてすぐ近くの、こんな怪しい感じのホテルに泊まった。雨の日で外気が霧っぽく、余計怪しい。

「変なホテル銀座」という。銀座とは言っても、築地の裏の新富町の人通りの少ない道に面したところに位置する。

しかし実際は怪しいホテルではなく、綺麗で洒落たホテルである。入るとそれ程広くはないが、テーブルやカウンターのあるロビーがあり、酒類やコーヒーその他の飲み物、お菓子や軽いつまみが置いてあり、すべて無料であった。部屋に持って行っても良い。

私は酒は近頃殆ど飲まないが、いろいろ置いてあるので誘惑に負け、氷入りの洋酒をちびちび飲みながら、パソコンを開いて少し仕事をしていたところ、近くにいた数人の外国人のグループが、「彼はユーチューバーだ」と噂していた。ネットスラムに巣喰い暇にあかせてあらぬ情報を流しまくっている迷惑な高齢者、という意味だったのかも知れない。

パンやフルーツや飲み物の置いてある朝食会場もそこであるが、自由に部屋に運ぶことが出来る。部屋も大変清潔で、衣類清浄の機械まで置いてあった(勿論無料)。

普段は私などには高くて利用出来ないホテルなのであるが、今回は東京のホテル代高騰がひどくて(因みに北海道はそれ以上でした)、歌舞伎座近くの行きつけの比較的安いホテルでさえ高額であったので、いっそのことこの変なホテルに泊まってみたのである(多分通算すると3回目位だったと思う)。お金さえあればまた泊まりたいホテルの一つである。

その夜BSのテレビを見ていたらたまたま、去年惜しくも亡くなった作家の西村賢太氏に関する番組が放送されていて、見た。ロシア・ウクライナ戦争勃発の直前の時期、何故か急にその日記を読みたくなり、手に入るものをすべて入手して立て続けに読んだ。読み終わった直後にロシア・ウクライナ戦争が始まり、西村賢太探索は打ち切られてしまったので、よく覚えている。(もう一つ偶然は、昔の一時期―中学から高校の頃―殆ど激しく聴いていたチャイコフスキーの交響曲第五番をNHKの番組で久し振りに聞き、全く良い音楽だと思った、その直後にロシア・ウクライナ戦争が勃発した。)

西村氏の写真を載せるのは何か問題があるかもしれないが、ファンとして顔写真以外の一枚だけ―テレビの動画から瞬間的に静止画にした写真―を紹介する。

翌日、また同じルートで国立劇場に行った。

永田町駅から国立劇場の敷地に入り、階段を使わずに裏側の広い空間に回ってみた。下の写真の、左の方が半蔵門方向である。この写真には写っていないが、左側に伝統芸能情報館がある。ここは一般の人も入ることが出来る。私も以前、古いパンフレットを探すのに利用したことがある。

裏から、いつも通る横手の道を正面に向って歩く。この写真には写っていないが、この右手が最高裁判所である。

両側の建物以外特徴もない裏通り風の道に過ぎないが、何となく懐かしい。先の方の左側に飲み物の自動販売機がある。正面に付けることは憚り、横に付けたのだろう。不便であるが、何となく面白い。

左に曲がると正面に出る。少し離れて写真に収める。

その日の演目は、近松半二の『妹背山婦女庭訓』通し上演の第一部であった。山場はあの壮麗極まる吉野川の段である。

かつての歌舞伎座さよなら公演と比べると、観客数は少ない。また、あの時の熱狂度と比べたら、寂しいものである。

しかしながら、歌舞伎座と国立劇場とでは、その役割が異なるのが当然である。国立劇場には、国家が自国の芸能や芸術の伝統を守り、発展させて行くという使命があり、また研究の拠点でもある。

特に国立劇場での歌舞伎上演の特徴は、「通し」上演を中心とする、という点にある。歌舞伎座その他の松竹系の商業劇場での歌舞伎上演が、「見取り」上演中心であるのに比べて、大きな違いである。これは、脚本を重視し、作品ごとの物語の全体をきちんと保持する形で上演しよう、という研究活動に支えられたコンセプトに基づいている。

将来新しい建物の新・国立劇場が開場されても、その哲学はしっかり守る抜いてほしいと思っている。

かつて大阪の行政を主導していた橋下徹が唱えていた愚論―研究機関でもある国立劇場に向って、伝統を一切考慮しない、センスのない自身の観点から見た似非マーケティングを、短期的な金儲けを目的として推奨するような―の類を唱える政治家の影響力を可能な限り排除することも、我々国民の長期的な利益を確保するために、極めて大事なことである。

私は、二階の上手側の席が好きなので、この日もそこを取った。今日の演目は、両花道での二人の主人物の掛け合いが見物で、両花道が近くでよく見える所が本来取るべき席なのであるが。歌舞伎座もそうだが、ネット予約だと予め自分の好きな席を(空いていれば)予約することが出来る。

国立劇場の客席構造を記憶するために、開演前の客席の写真を何枚か紹介する。

二階の上手側の席から下手側の方を見る。

逆に上手側を見る。

三階座席であるが、歌舞伎座程急ではない。ゆっくりと見られる。四階はない。

再び上手側を広く見る。

下手側を花道の方まで見る。

歌舞伎座でもそうだったが、疲れている時などよく上演中居眠りをし、上の方の階の座席にいると、はっと気付いて慌てて目を開けると、天井が目に飛び込んで来ることがあった。一瞬何処にいるのか分からなくなることもあった。そこで天井だけ写真に撮ってみた。

もっと近付いて。

再び目を一階と舞台に転じる。だんだん人が増えて来た。

前に示した舞台の絵で分かるように、妹背山の吉野川の段の特徴は、上の写真のように、花道が二つあることである。下手側(向かって左側)の花道はいつも使うものであるが、上手側(同じく右側)の花道は、この芝居のために特別に設えられたものであり、通常はない。

確か、同じ近松半二の『伊賀越道中双六』の「沼津の段」でも右花道が使われていたような気がするが、正確には覚えていない。右花道なしで客席を通った演出もあったような気がする。一度一階で観劇した際、役者―亡くなった勘三郎だったか、同じく吉右衛門だったか―、何れにしてもがすぐ近くを通ったことがある。なぜだか凄く面白く、また感激した。また、宙乗りで、市川海老蔵がすぐ近くを通過したこともある。これも感激した。

下は、下手側の花道。

逆に、上手側花道。

再び両方を見る。

この芝居の設定では、舞台から吉野川が流れて来る。従って、両花道に挟まれた一階客席は、川の中である。

写っている幕と似ている絵に、尾形光琳の紅白梅図があるが、その真ん中には抽象的な流れの模様が描かれている。吉野川の段の舞台の構図は、それと似ている。

緞帳から定式幕に変わった。いよいよ上演が近付く。

今回の最大の主役は、中村時蔵と尾上松緑であった。その他の共演者もすべて、気合が入っていて素晴らしかった。特に私は時蔵が良かった。

確か三階のロビーで、これまでのポスター展示が行われていた。

何枚かを紹介する。

まず、吉右衛門らの歌舞伎『伊賀越道中双六』(2014年)のポスター。これは見た。

三島由紀夫の傑作『鰯売恋引曳網』。もともと歌舞伎として書かれ、しばしば上演されているが、恐らく三島の死後文楽に書き換えられたものと思われる(今調べていないので正確ではないかも知れません)。三島は死の直前、歌舞伎には絶望したと語り、文楽(人形浄瑠璃)の方が良いかも知れないと語っている。これも見た記憶がある。

下は、現片岡仁左衛門しか出来ない役。

休憩時間にロビーの椅子に座っていると、近くで何人かの人が話をしていた。そのまま30分位話が続いた。特に耳を傾けるでもなく、聞こえて来ることから、多分国立劇場の養成所入所を希望している若者とその親御さんか身内の人、そして国立劇場側の担当者の方の会話であるのが分かった。

その印象を持ったままロビーをぶらぶら歩いていると、こんなものが貼ってあるのが目に付いた。

歌舞伎という言葉は誰でも知っているし、最近は「猿之助事件」で世間の注意も惹いている。猿之助事件に関するネット上でのコメント類を見ると、「歌舞伎は所詮甘やかされた身内の世界」/「役者の家に生まれただけで特権階級になれる世界」/「歌舞伎のファンは世間の常識を知らない」といった批判が多く、「そんなもの潰してしまえ」といった声すら出ていたが、無論歌舞伎の世界はそんなに甘いものではない。また、歌舞伎の家に生まれたから自動的に役者になれる程甘いものでもない。常識を働かせて考えれば当然のことである。

養成所に関するこの展示の中には、面白い資料があった。歌舞伎俳優でさえ、最低でも33.2%の人は、歌舞伎の家の出身者ではないのだ(完全に正確かは調べる必要があるが、大体当たっているだろう)。

無論、坂東玉三郎のように主役を張れるようになる人は少ないだろう。しかし、歌舞伎は、その他の演劇や映画やドラマと同じように、主役だけで成立している物語ではない。

何れにしても、非常に興味深い資料であり、今後中身を精査してみたいと考えている。

歌舞伎の伝統を継承・発展させる上で大きな貢献を成した、かつての偉大な俳優達の鎌倉文夫作の像も紹介する。

『妹背山婦女庭訓』の通し上演第二部は、翌月、大阪で中之島文楽というのを見た翌日に見た。

第二部の中心は、あの可憐なお三輪の悲劇が展開する、蘇我入鹿の三笠山御殿の場である。

大劇場に入ると、一階ロビーに大きく、「いよいよ最後の通し狂言」と書かれている。

「狂言」というのは、一般には能・狂言の狂言と理解している人が多いと思われるが、歌舞伎のことも狂言と言う。

今回は花道は普通通り、下手側に一本である。上手側は通路に戻っている。

その日尾上菊五郎は休演であった。国立劇場における通し上演にとって最大の貢献者であった菊五郎のあの太くて粋な、まさに江戸っ子の声を聞きたかったので、残念であった。

お馴染みの上演プログラム。

中村時蔵と中村梅枝。お三輪の中村菊之助は良かった。客に媚びた演出を排する古典的上演が出来るのは国立劇場故である。今後も伝統継承を望む。中村芝翫は、先月の尾上松緑と共に、スケール大きくシリアスな芝居が出来る中堅中心人物である。期待に違わず良かった。

三笠山御殿の、歌舞伎(もともとは人形浄瑠璃)の女性の中でも最も美しく、可愛いお三輪が、可哀そうに徹底的に苛め抜かれ、最後には殺されてしまう、あのサディスティックな場は、時に嫌な後味を残すが、今回の公演ではそのような感じはなかった。お三輪を虐める女官達の太い男性の声には嫌らしさがなく、また時に爽やかなユーモアさえ漂っていた。

それに加えて、音楽の響きが、いつもよりもはっきりとして、ある種の勇壮さを帯びているようにさえ思った。(たとえはおかしいかも知れないが、かつてカール・ベームが指揮したモーツァルトの交響曲によって、モーツァルトの音楽は優美な音楽から勇壮な音楽に変貌するが、そんな感じか。あくまで個人的な感覚ですが。また古いたとえですみません。)

いずれにせよ、上演に関わるすべての人の「気合」が、並みでないと感じた。こんなことも珍しい。

今回も、先月に引き続きポスター展をやっていた。

少しだけ紹介する。

三島由紀夫の『椿説弓張月』。

実はこれには「遺恨」がある。10数年前、国立劇場でその通し上演が松本染五郎(当時。今の松本幸四郎)主演であった。その時、私は大学の仕事が忙しく、どうしても見に行けなかった。家人が一人で見に行った。結局、その後この演目は掛からないので、脚本は二度読んだが、舞台は見ていない。何とかして、見るべきだったと後悔している。

開場後第一回の公演が、これだったとのことである。

今回は、多分もう見られない前の光景を見ながら、さらっとお別れした。そう言えば、先月も雨だった。

永田町駅に行く方向にある国立演芸場も同時に取り壊し、建て替えになるとのことである。毎回通りすがりに見ているが、入ったことはない。落語には詳しくなく、唯一の自慢は故柳家小三治の凄さを知った経験だけだが、この風景も最後なので記録しておく。

今まであまり注意していなかったが、駐車場沿いに提灯が並んでいた。

もう一枚。

現国立演芸場にもお別れして、永田町の駅に向かった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?