【取材記事】点字彩色アートと点字ブロックの修復を通し、障害有無の垣根を越えるフラットな社会を築く

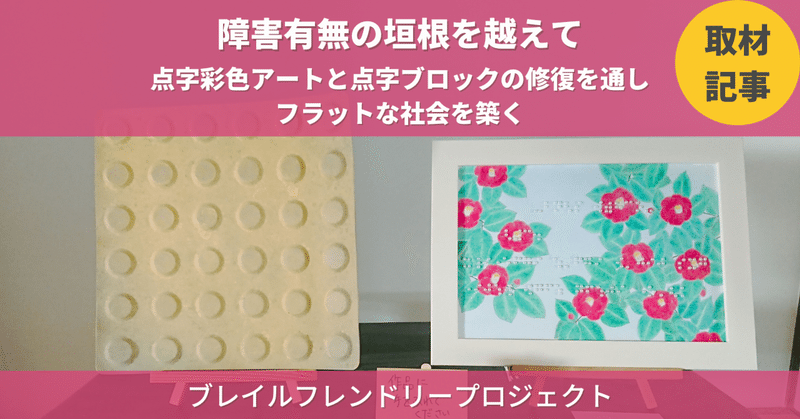

「ブレイルフレンドリープロジェクト」は「自分らしさは気付いた回数」をコンセプトに、点字楽譜をモチーフにしたアート作品を制作。点字の世界を広める活動をしています。

現在、令和2年7月豪雨で甚大な被害を受けた「くま川鉄道」の多良木駅で破損した点字ブロックの張替え費用をクラウドファンディングで募集中。熊本豪雨で被災した「くま川鉄道」の点字ブロックを復活させたい!は視覚障害者向けの新聞や情報誌などの全国紙に取り上げられました。今回は、活動を始めたきっかけや、演奏ボランティア活動から得た想い、挑戦中のクラウドファンディングについて、加藤さんに伺いました。

【お話を伺った方】

ブレイルフレンド リープロジェクト創立者

熊本市在住。趣味の楽器で市民楽団に参加、各地の病院・施設でボランティア演奏を経験。訪問先の熊本県立盲学校での体験をきっかけに点字楽譜に出会い、ブレイルフレンドリープロジェクトを立ち上げる。現在は熊本県を拠点に作品展や点字体験ワークショップを開催。また、熊本地震や令和2年7月豪雨の復興支援としてチャリティ企画や被災地とコラボしたグッズ販売も行う。

■平成26年度くまもと創業チャレンジサポート事業 ビジネスプラン・アイデアコンテスト優秀賞受賞■平成29年くまもとハンドメード大賞 熊日賞受賞■令和3年1月 熊本市の事業「アーティストスポット熊本」登録アーティスト

■点字アートを通し、点字世界に触れるきっかけを創出

赤いてんとう虫が点字のメロディの並びになっています。

mySDG編集部:はじめに、ブレイルフレンドリープロジェクトの発足経緯から伺います。

加藤さん:ブレイルフレンドリープロジェクト(Braille Friendly Project)は、私が個人で活動しているプロジェクトです。「ブレイル(braille)」は英語で点字のことで、点字を用いたアート作品やワークショップを通じて、点字の世界を広めていく活動をしています。

きっかけは、ボランティアで活動していた市民楽団での体験です。当時、趣味で所属していた楽団は病院や老人ホームなどを巡って、演奏をしていました。その中の一つに熊本県立盲学校がありました。その学校には打楽器アンサンブル部があって、全日本アンサンブルコンテストで金賞を受賞した実績がある実力のある音楽クラブです。10年以上に渡り何度も訪れては一緒に演奏をしていました。

ある日、生徒さんの前で自分の楽器の説明をする機会がありました。そのとき私は目の見えない生徒さんたちの前で、何気なく「見ての通りです」と説明してしまったんです。自分としては普段の交流で生徒さんと仲良くなっていたこともあり、本当に何気ない発言でした。「私の楽器はさっきの人よりも一回り大きいです」と説明を加えたものの、“一回り大きい”という説明も適さない。どう言えば伝わるのだろうと焦り、すごく困ってしまい、ふいに出てしまった配慮のない発言に自らショックを受けて落ち込んでしまいました。

mySDG編集部:確かに表現の仕方に迷いますね。それから点字アートへはどのように繋がるのですか?

加藤さん:生徒の皆さんの目が見えていないことを改めて意識すると、普段使っている楽譜はどうしているのかと疑問に思いました。そこで初めて、点字の楽譜があることを知りました。ところが、点字楽譜というのは普及が難しい状況とのこと。理由は「点字」と「音楽」の両方を理解できる人が少ないためでした。

そこで、音楽のできる自分なら点字を学べば点字楽譜の普及の手助けができると思い、独学で勉強を始めたんです。しかし学習が上手く進みませんでした。点字は、真っ白い紙に点が浮き出ているだけなので、真っ白い紙を見つめていると「無」になってしまうんです。

苦肉の策で、自分の練習用にと、赤やピンクの色鉛筆で丸を書いたのですが、それがとても可愛いドット柄のデザインになりました。こんなに可愛いデザインだったら、バッグやTシャツにしてもいい。自分でも欲しいなと思いました。その瞬間から点字に向けていた想いが人助けから自分ごとに変わりました。

これを健常者へのメッセージとして活用していこうと考えたんです。私は長期間盲学校の生徒さんとの触れあいがあったにも関わらず、失言をしてしまいました。普段から目の見えない人と接点がなければなおさら関わり方に迷うのではないかと思い、まずは視覚障害を知ってもらうきっかけづくりとして点字の世界を広める活動を始めることにしました。主な活動は、点字をアレンジした作品を制作し、展示会などの開催しています。徐々にですが活動の幅も大きくなってきました。壁にぶつかることも多々ありますが、自分の意思を実行できているので、とても楽しく活動しています。

mySDG編集部:活動について周囲からの反響はいかがですか?

加藤さん:実は賛否あるのが現状でして、色付けした点字をポジティブに捉えてくれる人もいれば、否定的な人もいます。障害をお持ちの人も、そうでない人も意見はさまざまですね。なかでも、学校関係の方は活動をポジティブに捉えてくださっていて心強い。現在は、小学4年生の国語の教科書で点字が紹介されていて、すでに学習していることもあり、学校では点字に親近感があるのかもしれません。中学生や高校生は、“小さい時習った”、“懐かしい”という感想を話してくれるんです。

「くま川鉄道」の点字ブロック復活のクラウドファンディングも、点字ブロックの張り替え作業などを地元の高校の学生さんがお手伝いくださいます。ユニバーサルデザインなどを学習することが一般的になりつつある若い世代には、点字ブロックの存在も自然と受け入れられ、抵抗感はないようですね。

■「くま川鉄道」の点字ブロック復活のクラウドファンディング

mySDG編集部:「くま川鉄道」の点字ブロック復活のクラウドファンディングはどのような背景から始めることになったのですか?

加藤さん:くま川鉄道は、熊本県南を走るローカル鉄道です。令和2年7月豪雨災害により甚大な被害を受け、部分運行を続けながら令和7年度の全線再開に向けて復旧工事が行われています。そのような状況下で、施設整備が行き届かず、ホームでは点字ブロックが劣化しているものの、メンテナンスがなされていないままです。

mySDG編集部:修復が必要な状態なのですね。しかし、どういった経緯でくま川鉄道に関わるようになったのですか?

加藤さん:遡ること、当プロジェクトのスタート時からの話になります。活動を始めると点字に触れる時間が多くなり、身の回りの点字の存在に気が付くようになりました。自動販売機のおつり口や、エレベーターのボタンなどです。屋外では道路に設置してある黄色い点字ブロックも気になるようになり、徐々に注意を払い観察するようになりました。並べ方や破損などにも気が付きましたが、具体的な行動には移すことができず時間だけが過ぎていました。

そのような中、2022年にSDGsを提唱したムハマド・ユヌス財団が運営する「YYコンテスト」というビジネスコンテストがあることを知りました。これに点字ブロックの企画で参加しようと考え応募しました。書類審査に通過した後は、プレゼンテーションに向けて専任のメンターがついて4ヶ月ほどの研修をして、事業計画書を作成しました。

mySDG編集部:どのような計画書だったのですか?

加藤さん:点字ブロックにスポンサーをつける企画です。例えば飲食店のロゴを点字ブロックにつけ、見つけた人が写真に撮ってお店で表示するとクーポンとして使えるというもの。これは一例ですが、このように広告媒体として利用すると面白いと考えたんです。駅や公共施設などの点字ブロック設置場所にとっては有効活用できる資産になりますし、スポンサーとして出資する側としては、社会貢献にもなります。

残念ながらコンテストには落選してしまいましたが、アイデアを形にできたので実行したいと考えました。しかし、点字ブロックがある場所は、道路や駅など公共の施設がほとんどです。個人の活動でもお話を聞いてくださるだろうかと不安に思いつつ賛同者を探し、2023年11月に球磨郡多良木町で開催した作品展で、チャンスが巡ってきました。展示会準備中に地元の観光協会の方との雑談で、事業計画書のお話をしたら、展示会場近くのくま川鉄道さんをご紹介いただき、今までの想いをお伝えしたらご賛同いただけることになりました。事業計画書をさらにブラッシュアップし、クラウドファンディングを行い、ここに至るまで約2年かかってしまいました。

mySDG編集部:クラウドファンディングにおいて、難しさはありますか?

加藤さん:前例がないことや、特に難しいと感じたのは集客のターゲット層の設定です。初めは鉄道ファン向けにとも考えたのですが、点字ブロックはつり革や枕木などの鉄道関連グッズではないので、鉄道ファンのニーズから外れてしまいます。

しかしクラウドファンディングを始めてみると、経営者の方から反響があり、価格が一番高い5万円コースが売れていきました。5万円コースには、駅のホームにお名前プレートを設置できるというリターン(特典)がついています。コンテストで作った事業計画書にあるように、企業アピールの目的が良かったようですので、今後のターゲットとしては今まで通り幅広い方に加え、地元の企業様にもご支援いただきたいと考えています。

■支援ではなく、お互いに対等な「友だち」を目指す

mySDG編集部:今後はクラウドファンディングを含め、ブレイルフレンドリープロジェクト全体をどのようにしていきたいとお考えですか?

加藤さん:視覚障害者を支援する・支援される立場ではなくて、お互いに対等な立場を築いていきたいというのが理想ですね。ブレイルフレンドという活動ネームを付けたのは「フレンド=友だち」という意味合いがあります。私自身は支援に役立つ資格を保持しているわけでもなく、専門家でもありません。そんな自分が何かできるとしたら、友人として楽しく関わり親しむことではないかと。友人としてであれば、自由な立場で対等な関係性をつくれるのではないかと考えたんです。

盲学校で楽器を一緒に演奏をしていたときは、支援ではなく本当に対等な関係性でした。舞台上では同じ演奏者として仲間同士。私を助けてくれることもありました。

このような音楽を通した対等な仲間という感覚は、私の中では当たり前の世界でしたが、社会の中では、それはすごく珍しいことで貴重な時間だったと気付きました。

くま川鉄道の点字ブロック復活の活動をあえてクラウドファンディングで挑戦する形にしたのにも理由があります。視覚障害を持つ人は点字ブロックのユーザーではありますが、設置資金を出資する側ではないですよね。そんな社会の仕組みの中であえて、視覚障害者も点字ブロックの貼り替え費用を出してはどうかと考えました。対等な暮らしを営むために、自分が使うものに直接出資して整備してもらうという発想です。そうすることで障害を持つ人の自信に繋がり、変化の一助になるのではないかと考えたんです。

mySDG編集部:ダイバーシティインクルージョンが叫ばれる中で重要なテーマですね。

加藤さん:はい。社会の仕組みとしても障害者差別解消法がスタートし、合理的配慮の提供が義務化となりました。障害者も、障害者を受け入れる側も、お互いに歩み寄りと対話が必要になってくると感じています。

今後暮らしやすさを考えるときには、身近な障害者用の設備やサービスに障害者自身が高い関心を持つことで、障害者と健常者がお互いに「当事者」として話し合うことができると思います。

東京ではパラリンピックの開催に伴い、最新の点字ブロックが整備されている場所が増えています。車いすが通るときに障害になりにくい角度の突起がついているものや、QRコードを活用した点字ブロック用音声案内アプリなど、地方ではまだまだ少ない最新点字ブロックも、自分たちが出資するクラウドファンディングなら、整備していくことができますよね。

普段の生活の中でも、私が演奏を通して得た“対等な立場”という感覚を築いて、建設的な議論をしていきたいと思っています。

mySDG編集部:今後の目標を教えてください。

加藤さん:点字作品を外国に持っていくことです。点字楽譜は世界共通なので、点字作品は海外からのほうが反響が大きいんです。近い将来には、国境を越えて展示会をしたいと考えています。

それと、実はあの黄色い点字ブロックは岡山県発祥の日本発の製品なんですよ。それが今や世界中に広がっているんです。点字ブロックの写真を見た外国人から好評価をいただきます。海外から高く評価される技術なんです。

日本発のいいものが海外にもさらに広がれば、海外の視覚障害の人も外出がもっと楽になるのではないかと思います。

この取り組みが参考になりましたら、ぜひいいね・シェア拡散で応援をお願いいたします🙌

mySDGへの取材依頼・お問い合わせは mysdg.media@bajji.life までお気軽にご連絡ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?