反発されずに相手の考えを一瞬で変えるリフレーミング入門(子どもへの勉強強要ケース)

明日、2021/10/24(日)開催予定である大人のための国語セミナーの初回打ち合わせである。テーマであるリフレーミング関係の書籍に改めて目を通し始めた。案外、リフレーミング自体をテーマにした本は少ない。

リフレーミングとは何か?

リフレーミングとは心理療法技術の一つで、他者に対して働きかけを行ってその相手の中に物事をとらえるための新たな視点・枠組み(フレーム)を導入するものだ。

リフレーミングは伝え方が大事

リフレーミングを行おうとする人間にとってまず必要になるのは、自分自身が複数のフレームでものを眺めていることである。働きかける側が、相手が現時点で採用していないけれども有用な新たなフレームを持っているからこそリフレーミングを行う意味がある。

だが、必要となるのはこれだけではない。

単に相手が現時点で採用していない新たなフレームを提示するだけなら比較的簡単に誰でもできる。

しかし、それではたいてい相手に採用してもらえない。相手の側が「確かにそのフレームの方がよさそうだ。そっちを採用しよう」と思いたくなるようなフレームを選び、そう思いたくなる提示の仕方で伝える必要がある。そのためには、相手の中に生じるであろう納得感・モチベーションなどを推測する能力が重要になってくる。

リフレーミングをプレゼントを贈ることにたとえてみよう。

新たなフレームというプレゼントの内容自体も重要ではある。だが、そのプレゼントをどうラッピングをしてどんな名目で手渡すか?という点がリフレーミングの成否をわける。どうすれば相手に喜んで受け取ってもらえるか?箱を開けてもらえるか?中身の品を使ってもらえるか?ここに知恵を絞る必要がある。良いラッピングや手渡し方を考えるとなると、目の前の相手の好みが何よりも重要である。どんな柄が好きなのか?どんな名目だと喜んで受け取りそうな人なのか?

実際のリフレーミングも同じである。得をしたい気持ちが強い人には「こう考えるともっと得できるかもね」。勝ちたがる人には「真の勝利とはこういうものでは?」。ある強い信念を持つ人には「あなたのその信念を貫くにはこう考えた方が正しいのでは?」。こんな風に相手によって伝える内容や伝え方を変えていく。

子どもへの勉強強要をやめさせるためのリフレーミング実例

具体例を挙げてみよう。教育ワークショップをやっていたり、塾講師や家庭教師をやっていた頃、子どもに無理やりにでも勉強をさせたがっている親御さんによくこういう話をした。

め:めんたね(筆者) 親:親御さん

め:お子さんにどうしてもたくさん勉強させたいのは、そうやって学力を身につけた方がお子さんが将来幸せになれると思っているからですよね?

親:はい

め:すると、あなたはお子さんに将来幸せになってほしいということですね?

親:そうですね

め:その将来というのは、いつを基準にしてますか?中学?高校?大学?社会人?無理やり監視して何かをやらせるという形をいつまで想定していますか?

親:うーん…

め:たとえばお子さんの就職活動の時、本人の中には特に就職したい場所はなくて、それは親が決める。そして、就職活動に興味のないお子さんを監視して、無理やり一流企業に入れるように親が頑張る。そこまでやれそうですか?

親:それは無理ですね…

め:となると、どこかの段階でお子さん自身に『こうなりたい』『こうしたい』という望みを持ってもらって、お子さん自身が自発的に必要な努力をしてそこに向かっていってもらえる方が、お子さんは幸せということですよね?

親:そうですね

め:そのためにはやっぱり練習が必要ですよね。ぼくらも自分の望みのためにいつでもきちんと最善の準備と努力をできるわけではないし、実際、たくさんの失敗もしてきた。そういう失敗を通して、次はもうちょっとうまくやろうと学んできたわけですよね。

親:ええ

め:まず、自分で自分の望みを持ち、それを明確に自覚するという能力を養ってやる必要があり、次にその望みに向けて準備し、努力するという能力も身につけていく必要がある。なかなか大変な道のりです。今からでも間に合いそうですかね?

親:それはそうなんですけど、どうしても見ているとイライラしてしまって…

め:そうですよね。先が見えている我々からしてみると、無為な時間を過ごしているように見えるお子さんを見ていてどうしても歯がゆくなる。わかります。

親:そうなんですよ!

め:だから、受験が子どもだけでなくて親にとっても大変だというのは、そういうことなんですよね。子どもは子どもで自分の望みのために準備・努力をするという大変さを抱える。一方で、親は親でのんびりしている子どもの姿を黙って見守ることの精神的な大変さを抱えている。それぞれ割と楽にうまくやれる人もいるし、とても苦痛で苦手な人もいる

親:ああ…

め:そこは親も子も同じなので、受験を抱えた家庭はお子さんも親御さんも本当に大変だなと思います。見守るよりも手を出す方が気は楽になるんですよね

親:そうなんです

こういう話をしていく中で、すぐにそれをうまくやれるかどうかは別にして、勉強をしない子どもにあれこれ口を出さずに見守ることが子どもの将来的な幸せにつながるというフレーム(視点・枠組み)を持ち込んでいくわけだ。

味方ポジションに入る

最初から順に少し細かく解説していこう。

め:お子さんにどうしてもたくさん勉強させたいのは、そうやって学力を身につけた方がお子さんが将来幸せになれると思っているからですよね?

親:はい

め:すると、あなたはお子さんに将来幸せになってほしいということですね?

親:そうですね

「子どもに将来幸せになってもらいたい」という長期的な望みにおいて、まずは親の望みに協力するという味方ポジションに入る姿勢を見せる。

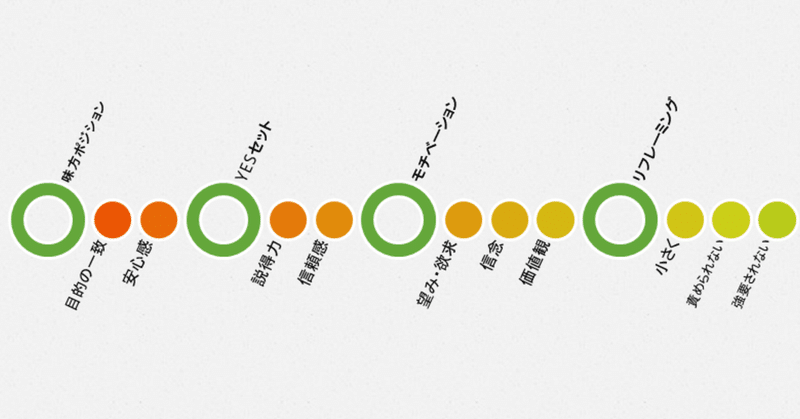

YESセットを作る

話の流れにおいてはこまめに相手が「そうですね」「はい」などと同意できる言葉を積み重ねていく。YESセットという。こうすることで、相手はこちらが所々にさしはさむ小さなリフレーミング、新しい枠組みの提示を受け入れやすくなる。

新たなフレームを受け入れるためのモチベーションを高める

そのうえでリフレーミングを行っていくことになる。ただし、一発ですべてを完了させようとする必要はない。そういう一発大逆転のホームランのようなリフレーミングは外す可能性も高い。

め:その将来というのは、いつを基準にしてますか?中学?高校?大学?社会人?無理やり監視して何かをやらせるという形をいつまで想定していますか?

親:うーん…

め:たとえばお子さんの就職活動の時、本人の中には特に就職したい場所はなくて、それは親が決める。そして、就職活動に興味のないお子さんを監視して、無理やり一流企業に入れるように親が頑張る。そこまでやれそうですか?

親:それは無理ですね…

ここでは「確かに就職活動をする我が子の尻を叩き続けなければいけない状況は地獄だな」と想像してもらうことが目的だ。無理やり勉強させることがそういった望まぬ未来につながっていく可能性を想像してもらう。これが今のやり方ではなくて、別のもっといいやり方はないだろうか?と目を向けるモチベーションにつながる。

リフレーミング:物事を習得するには練習の繰り返しとたくさんの失敗体験が必要

め:となると、どこかの段階でお子さん自身に『こうなりたい』『こうしたい』という望みを持ってもらって、お子さん自身が自発的に必要な努力をしてそこに向かっていってもらえる方が、お子さんは幸せということですよね?

親:そうですね

め:そのためにはやっぱり練習が必要ですよね。ぼくらも自分の望みのためにいつでもきちんと最善の準備と努力をできるわけではないし、実際、たくさんの失敗もしてきた。そういう失敗を通して、次はもうちょっとうまくやろうと学んできたわけですよね。

親:ええ

そして、「自分の望みを自覚し、そのために自発的に準備努力できるようになるのが子どもの幸せ」「それには練習が必要で失敗を繰り返しながら学んでいく」というフレームを受け入れてもらう。

そのために、親である自分たちも昔は(ひょっとしたら今も)そうであったよね、という話を持ち込む。これにたいていの親は同意してくれる。

自分から自発的に勉強できた親は、そもそもあまり子供に無理やり勉強させようとしないものだ。自分が自発的にやれたのだから、子どもも自分と同じようにやるだろうと思いやすい。一方、自発的学習で苦労した親は、我が子には同じ失敗をさせまいと勉強の強要をしたくなってしまう。だから、「自分たちも失敗してきたよね」ということには同意をしてくれる。自発的学習というのはそう簡単に上手にやれることではない、とても時間のかかる難しいことに取り組み始めたのだと現状への認識を変えてくれる。

リフレーミング:イライラを我慢するのはよい努力

そこで残るのが感情の問題となる。確かに子どもの勉強に口出しせずに自発的に自らの望みの実現のために努力する機会を提供することにしようと思ったとしても、見いていて口を出したくなってしまうイライラした気持ちが残る。

多くの人はこのイライラを「よくないこと」「イライラを無くすように行動することが良いこと」というフレーム(枠組み・視点)でとらえている。そこを今度はリフレームする。

親:それはそうなんですけど、どうしても見ているとイライラしてしまって…

め:そうですよね。先が見えている我々からしてみると、無為な時間を過ごしているように見えるお子さんを見ていてどうしても歯がゆくなる。わかります。

親:そうなんですよ!

め:だから、受験が子どもだけでなくて親にとっても大変だというのは、そういうことなんですよね。子どもは子どもで自分の望みのために準備・努力をするという大変さを抱える。一方で、親は親でのんびりしている子どもの姿を黙って見守ることの精神的な大変さを抱えている。それぞれ割と楽にうまくやれる人もいるし、とても苦痛で苦手な人もいる

親:ああ…

め:そこは親も子も同じなので、受験を抱えた家庭はお子さんも親御さんも本当に大変だなと思います。見守るよりも手を出す方が気は楽になるんですよね

親:そうなんです

リフレーミングをかける際には、きっちりとYESセットを取って味方ポジションに入っておくことが重要になる。だから、「無為に時間を過ごす我が子を見守るのははがゆい」とこちらから言ってやり、大きくイエスを取る。これで親は「この人は私の感覚をわかってくれている」となる。

そのうえで、「子どもが勉強をする大変さ」と「親が子どもを見守る大変さ」を同じ対等なものとして位置付ける。子どもは子どもの戦いをし、親は親の戦いをする。イライラすることは無くすべきことなのではなくて、耐えた方がよいことに変わる。

小さいリフレーミングを複数積み重ねる

このリフレーミングまでうまく通れば、受験を迎える我が子を眺める姿勢はだいぶ変わってくる。リフレーミングの実際というのはこういう感じで、相手の思考や感情、望みを踏まえながらイエスセットを積み重ね、小さく受け取りやすいリフレーミングを小刻みに行っていく。

リフレーミングを受け入れるというのは心理的にも負荷が大きいことなので、上から相手を責めつつ説教するようにやるのではなく、味方、協力者であることを示しつつ、それまでの努力を高く評価したり、大変さに共感したりしているような態度で行う。

「責められている気にさせない」「考えを変えることを強要されている気にさせない」というのはリフレーミングにおいてかなり重要である。できれば、笑いなどを取り入れながら明るく和やかに進む方がいい。リラックスした状況の方がリフレーミングは起きやすい。

大人のための国語セミナー

こうやって書いてみると、リフレーミングを成功させるためにどうしても必要な条件としてYESセットがあるのだが、これはこれでトレーニングの必要な技術だ。一日限り、オンラインで行う大人のための国語セミナーの中でどこまで手を広げてどうやるか?悩ましいところだ。また今後もセミナー内容の作成過程など、リフレーミングについての記事をアップしていきたいと思う。

2021/10/24(日)ZOOMオンラインセミナー開催します。参加者募集中!

2021秋の陣 超・説得術 “リフレーミング”

相手の目からウロコが自然と落ちていく!説得不要の説得テク

セミナー詳細は下記リンク先をご覧ください。

参考リンク

めんたねによるリフレーミングの一例(質問を用いたリフレーミング)

精神科医ミルトン・エリクソンによるリフレーミングを用いた治療例。非常にアクロバティックで面白い内容です。

イエスセットについては以前noteにまとめたものがあるので、そちらも紹介しておく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?