【ゴールデンカムイ完結記念】樺太の養狐業(あるいは大正期のベンチャービジネスの姿)についての薄い本を書きました

去る4月28日にゴールデンカムイが連載最終話を迎えたわけですけども、旭川の第七師団のすぐ近くで育った私も最終話まで大変楽しませていただきました。ゴールデンカムイにおける歴史や文化に関する考証については色々話題になりましたから皆様もご存じの通りかと思いますが、そういった点で特に個人的に興味を持ったところが148話「ルーツ」(15巻収録)で出てくる狐の飼育場(養狐場)の場面です。この養狐場の場面もアイヌ搾取云々の文脈で議論になってた中に出てきたりしてましたが、私が気になったのはそういう話題ではなく「この樺太養狐株式会社ってなに?歴史考証詰めてくる漫画だから実在したということ?どんな会社だったの?」という点でした。

ということで15巻発売当時から気にはなっていて、軽く調べて舞台となる1907年頃だとまだ存在していないものの、大正期~昭和初期に樺太養狐という会社は実在していたことはわかっていたのですが、その詳細については調べたいことの優先順位としては相対的に低くてこれまで手を付けておりませんでした。

ですが、このたびゴールデンカムイが最終話を迎えるにあたり全話無料公開などもあって祭りのようになっていましたし、乗るしかないこのビッグウェーブに!ということで樺太養狐を中心に養狐業のことを調べて参りまして、同人誌としてまとめあげた次第です。以下のリンクから販売ページに飛びますのでよろしくお願いします。

→ マッシナレポート:樺太の養狐業と養狐会社の経営実態

https://massina.booth.pm/items/3315841

今回のレポートの主な内容としては

養狐業の誕生から発展、衰退までのグローバル市場の変遷

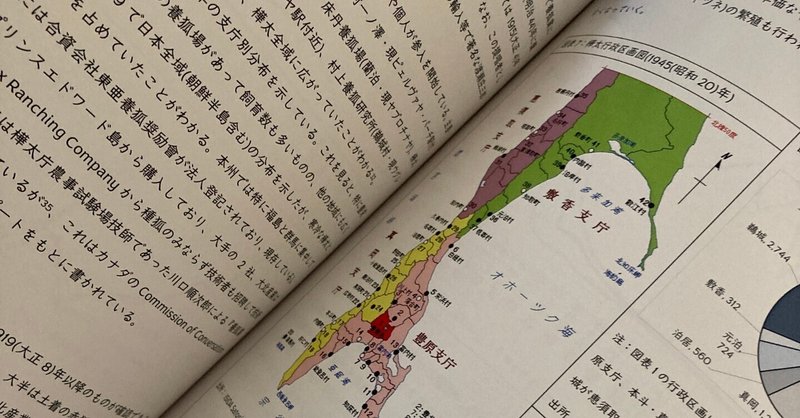

樺太における養狐業の発展と衰退

養狐業のビジネスモデルと収益性

主要企業(大北産業、樺太養狐、その他)とその盛衰

といったところで、樺太庁の統計やアメリカやカナダの統計資料やファッション雑誌のアーカイブなどから、養狐業とはいったいどのような産業であったのか、どのような市場動向を見せたのか、どのような収益構造を持っていたのか、を把握し、その上で主力企業である樺太養狐と大北産業の財務分析を行っています。

興味深い点をいくつか挙げると、大正期に海外で儲かると話題の狐の養殖を樺太で起業するというまさに最先端の産業の起業にあたり資金を出資したのはやはりリスクを取れる相場師だったんだなとか、銀黒狐の狐皮は昭和初期で月収1-2ヶ月分に相当したとか、繁殖させた狐の資産価値をどう評価したかとか(まさに取らぬ狸の皮算用というか狸じゃなくて狐ですけど)、関東大震災で狐皮も焼失して結果会社の経営も傾いたりとか、市場が拡大するに連れて単価が下落して皮算用の評価損を認識しつつスケールしたとか、戦時体制下ではやはりぜいたくは敵だ!にやられたとか、そんな産業でありました。

加えて戦後どうなったかについてもソ連の公文書から経緯をまとめています。また、財務分析するにあたって戦前の会計制度・会計基準についても簡単な解説を加えています。

実際に費やした時間はさほど長いわけでもないのですが、市場規模やヒストリカルなトレンド、事業モデル分析など、1920年代以降の主要な論文(養狐業というか毛皮産業に関する研究はカナダ、アメリカ、イギリス、ドイツなどにある)には目を通しましたが、地域史・郷土史的な歴史研究としてはともかく経営史・産業史としての先行研究がほとんど存在しない題材で(ドイツはライプツィヒが毛皮産業の中心地なのですが、ライプツィヒの毛皮産業史については非常に優れた論文がありました)、こと樺太の養狐業についての産業分析はこれまでほぼ行われておらず、それなりにユニークで調査研究の意義のある内容となったと自負する次第であります。

前回の同人誌「北海道ちほく高原鉄道」では人口動態だとかの背景について割いたスペースはあまり多くなく、ひたすら制度の詳細と財務諸表の数値を掘り込んでいくようなことをしていて、そういう意味ではあまり面白くはなかったかもなという感じもなくもないですけど、今回はファッション史、戦間期のマクロ経済、養狐業の産業・市場動向、ビジネスモデル分析、個別企業分析、社会制度、戦前の会計制度、等々の話題が入ってますから単純に読み物として面白くなったのではないかなと思います。

# 文章がこなれてなくて面白くなく感じる可能性があります

ということで薄い本の宣伝でした!よろしくお願いします!

記事をご覧になって、良い記事だとご評価下さるようでしたら、ぜひサポートをお願いします。