中国トップPEファンドイベントログ第二弾ーー拼多多事業の大解剖、一体何をしてこう伸びたか

YJ Capitalの李路成でございます。YJ Capitalは海外のスタートアップ&ユニコーンと交流する場を作るために、一連のイベントを企画しております。今後のイベントの告知はこちらにチェックしてくださいー@LukeLee

今回は11月4日に行われた中国トップPEファンドGenBridgeとコラボしたイベント第二回目のログを文字化したものをお届きします。イベントの内容は中国ECの第三極拼多多(以下Pinduoduo)の成長ストーリーを超分析します。今まで検索型ECとどうトラフィックのディストリビューションが違い、今後はどうソーシャルECとして成長し続けるのかをミクロの視点で深掘りをします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(始まり)

■PDDのトラフィックおよびチャネルとしての機会

ゲスト:ランス

北京大卒業。インターネットに興味があり、リンクトインに就職後、京東(以下jd)にうつる。PDDは非常に勢いのある会社だと思っている。「みなさんに知って欲しいのは、トラフィックの分配ロジック、長期的な戦略、PDDから見る中国ビジネスの将来です」

■PDDのアプリの特徴、どのような商品が買われているか

PDDは第三局と言われていた。タオバオやjdを使わない、低所得な人が使うというイメージがあった。今ではアプリ利用者が上記アプリ間で重複しだしている。PDDは第三局からメインストリームのアプリへとなってきている。

消費者は、購入する商品をプラットフォームごとに分けている。日用品はPDD、コスメはタオバオなどで購入するといった風に。PDDはtiktokやkuaiのトラフィックを利用している側面もある。

PDDでは商品数に対して全体の2%ほどにしか購入が集中していない。これは、トップのリンクに購入が集中していることを意味している。

また、上位5カテゴリーでgmvが全体の74%を占め、それぞれが10%ほどの割合となっている。PDDがワンストップ型のサービスとなっていることがわかる。

消費者が安いものを買う時にPDDを利用するといった傾向があり、PDDはその需要をしっかりと捉えている。そのため、トラフィックもしっかりと稼げている。

次にそれぞれの指標を見ていく。

例えば、1日に何回アプリを開いたのか(消費者がどれくらいアプリに依存しているのか)という基準と、1日にアプリを使った時間(消費者がどれくらい使ったか)の2つの基準でユーザーのアプリ使用度をtiktokとkuaiは測ってきた。

PDD創業者は上記サービスと同様に、初期から1日に何回開いたか、消費者がどれくらいサービスに依存しているかを重要な基準として見てきた。タオバオは一度アプリを開いたら長く見てもらうことを狙ってきた。jdはどちらとも言えないはっきりしない戦略の状態である。

PDDのアクセスは4つのカテゴリーから成り立つ。1、トップページ 2、消費者の検索 3、マイページ 4、イベント。

PDDの4分の1のトラフィックはイベントから生まれている。ここは、ゲームが該当する。では、このトラフィックをどのように活かすか。PDDは、タオバオよりも高い効率で商品とこうしたトラフィックのマッチに成功している。

なぜトラフィックと商品のマッチに成功しているのかを説明していこう。例えば、タオバオとjdは検索型ECだ。両社は、そこからトラフィック型ECへと移り変わっているが、PDDは元祖トラフィック型ECである。彼らにはタグ付けの違いがある。タオバオなどの検索ECでは商品にタグ付をする一方、PDDはソーシャルグループにタグ付をする。ソーシャルグループのタグ付は、収入や住居などの属性にタグ付をすることを指す。タグ付されるのは消費者で、どのようなグループの人なのかといった観点でタグ付をする。タオバオなどは商品へのタグ付で、こうしたものを検索している人はこの商品が欲しいはずといったロジックで動く。

よって、PDDはタオバオなどよりも消費者が求めているものをより正確におすすめできる。商品に基づいてタグ付すると、おすすめの重複がおこる(例えば、ほかのプラットフォームで同商品を購入済みなど)。PDDは所属グループのタグ付をするため、グループが欲しているであろう商品をバラエティに富んだラインナップでおすすめすることができる。

例えるならば、PDDはディズニーランド+コストコであろう。ディズニーはゲームを通じて無料のトラフィックを引っ張りユーザーを作ることができる。コストコは、アメリカの中流階級向けに効率よく売るというモデルだ。PDDはそれぞれのソーシャルグループに適した商品を勧める仕組みを作った。また、クリック率と購入率に基づいて商品を勧める。2%に購入が集中するのもこうした仕組みが影響していると考える。

タオバオとjdはブランドを重視する。一方、PDDは単品販売を重視する。タオバオは一つの商品に大量のリンク、つまり、多くの人に見てもらって購入してもらうという仕組みだ。タオバオはユーザープールにアプローチし、あらゆるツールを用いてトラフィックを一つのリンクに集中させる。一方、PDDは1つのリンクを一つのソーシャルグループにアプローチさせるため、より正確なレコメンドに繋がる。

jdやタオバオに対し、PDDが次世代のECであるのは、タオバオなどはユーザーの検索から商品をレコメンドというモデルであるが、PDDは商品が人を探すというより効率的な方法を取っているところだ。全世界を見ても、PDDと同じロジックでECをやっているのは多くない。tiktokと似ているモデルだ。

■PDDのトラフィックディストリビューションロジック

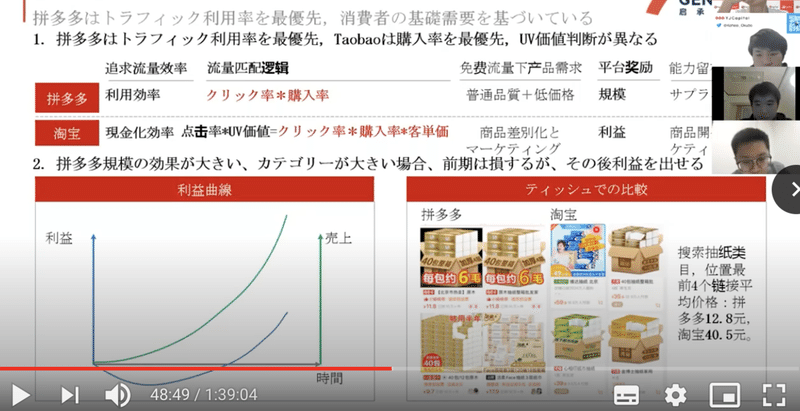

PDDはクリック数*購入率という指標を使っている。お客さんが欲しい商品を揃えられているかというところを重視していることを示す。タオバオなどは客単価も見ている。これは、どれだけ高額な商品を売れるかを重視していることを意味する。

また、プラットフォームの特徴として、PDDは低価格を求めた結果、商品量の規模が大きくなる。タオバオなどは、差別化できるブランドや商品などが生まれやすいプラットフォームとなっている。

それぞれのECプラットフォームが利益を生み出す仕組みも違う。トラフィックにお金を徴収するPDD。一方で、売り上げ総金額にお金を徴収するタオバオ。ここにタオバオが客単価を重視する理由もある。

タオバオに出店すると、売り上げが増えるほど利益も増える仕組みになっている。だが、PDDでは最初は利益が出ない。商品が選ばれ、特定のグループを狙った商品群に選ばれると利益が出始める(トラフィックも増える)。例えば、ティッシュで比較すると、PDDは12.8元。タオバオは40.5元かかる。

PDDで成功するには、多リンク·多店舗(=多いトラフィック)·多企画(=多いクリック率)が成功するファクターとなる。レコメンドの商品群に選ばれると購入される確率も上がる。

多リンクを例にあげると、同じ商品でも違うソーシャルグループにレコメンドするため、値段も変わってくる。

また、どのようにトラフィックを引っ張ってくるかも重要になる。うまく無料のトラフィックを引っ張るには、PDDのイベントが重要になるが、ここで多店舗ファクターも重要になる。例えば、イベント申し込みで、1店舗につき1つの商品などといった制限が存在する。そのため、多店舗を持つことがトラフィックを引っ張ってくる上で重要になる。

多規格については、一つのリンクで、味の違いや量の違いなど、一つのリンクで規格が豊富にあることを指す。最初に表示される値段がリンク先商品の最低価格になるため、クリックさせるために特売型の安い商品や、その他、違った規格の商品をリンク先に用意しておく。そうして、消費者を引き込んだ上、最終的に単価の一番安い規格、要は、実際に店舗が売りたい規格の商品を買わせる。

PDDでトップリンクにトラフィックが集中する理由を考察しよう。まずソーシャルグループのレコメンド商品群に選定されれば、そこでよく売れることになる。つぎに、非標準skuのnpsが高く、リピートが多い。中国消費者はこれまで質の悪い商品を買ってきたが、ここは質が良いという認識になる。そして、タオバオのような検索型トラフィックでは、sku vs skuとなる。そうなると、どのskuがコスパがいいかという判断基準になる。だが、トラフィック型となると一つのグループに対し一つのskuしか勧めないかもしれない。そうすると、消費者はその中でコスパの良い規格を選ぶことになる。よって最終的には、規格 vs 規格の構図になる。

例えば、南極というブランドに注目してみると、トップ100リンクの売り上げ分布では、タオバオでは売り上げ高にばらつきがあるものの、PDDでは全て10万+となっている。

PDDがビジネス展開するのに4つのステップを踏んできた。工場·物流·注文方式·トラフィックにおいて、4つの成長段階をへている。1、プラットフォーム型EC。工場からは1つづつ商品が消費者に届けられる。それに対し、消費者はまとめ買いを行う。2、卸売。工場からは多くの商品をワンクリックで倉庫に送られるようになる。ソーシャルECでは、消費者が5-10人単位で注文する。WeChatなどでリンクがシェアされて購入されるモデルになる。4、ソーシャルバイイング型EC。倉庫が作られ、倉庫を通じてまとめ買いの注文を受けるような段階に入った。生鮮食品なども扱われるようになったのは大きな変化である。

■Q&A

●WeChatからのトラフィック·テンセントとPDDの関係について

ウェチャットに関してデータがないので、よくわからないが、PDDのアプリを使う人が増えてきている。消費者自体がアプリに依存しているので、当初はウェチャットからトラフィックを引っ張ってきていたが、今はPDDのアプリから引っ張れるほどになれる。

テンセントは色々な企業に出資しているが、協力しながら競合となっている関係を投資先企業と築いている。PDDはテンセントから多くの社員をヘッドハンティングをしていた。両社間でヘッドハンティング禁止の取り決めをするまでになった。今ではWeChatなしでもPDDは問題ないだろう。

●共同購入·ユーザー層·ポイント経済圏について

共同購入をすることでソーシャルグループが見えてくる。共同購入なしにグループのタグ付はできない。共同購入のモデルだからこそ、PDDのタグ付は可能になった。非常に重要なファクターだ。

ユーザーは最初は中国の3·4·5線都市がメインだった。PDDでアップルなどのブランドも扱い出したことをきっかけに、1線都市もPDDでは安くものが買えるという認識を生み出した。そこでアプリをダウンロードさせることに成功した。

中国のECは、日本のヤフー·楽天·アマゾンなどのポイントを使う制度はあまりなく、むしろオフラインのスーパーで特売をやっているからそこで買う、という感覚に近い。中国ECはリピーター獲得を狙う守りの段階ではなく、パイを取りに行く攻めの段階である。まだまだ成長段階の途中である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上がイベントの記録でした。

起業相談、中国ビジネスに関する壁打ちもいつでもご連絡ください:)

Twitterのアカウントでも中国関連、起業関連の情報を呟きますので、よければフォローもお願いいたします。@LukeLee

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?