山本流音楽理論(1) コードの構造

1. はじめに

インスタストーリーで「音楽理論解説、需要ありますか?」とアンケートをとったところ、12vs1で「ある」とご回答いただきました。13人の皆様ありがとうございました。

さて、今回解説するのは"山本流"の音楽理論です。和声法や対位法などは専門的には履修しておらず、持っている知識はテンションの知識くらい。そんな私が普段音楽を演奏するうえで考えていることを皆様に共有するのは、「もっと簡単に音楽をとらえてほしい」と思うからにすぎません。

私はごまかしの演奏家です。決して早いパッセージは得意ではありません。しかしおしゃれなコードや、ほかの楽器を邪魔しない演奏法には一定の自信があります。数回に分けてこの「ごまかし術」を解説していきます。清書なしの随筆ですが、宜しくお願い致します。

2. スケールと度数

早速理論から外れることを言います。

「コードとは、スケールの集合体である」

違うだろ?と思った方。あなたは理論をマスターされておりますので、私の曲でも聞いてお帰りください。CD発売中ですので、買ってください。

スケールといっても、いろいろなスケールがあります。メジャー/マイナースケール、ペンタトニックスケール、オルタードスケール、コンビネーションオブディミニッシュなど、、、、

今回言っているスケールは、一番簡単な「メジャー/マイナースケール」です。それぞれ以下の画像のようなものになります。

まずはメジャースケール

続いてマイナースケール

普通のドレミファソラシドないしラシドレミファソラですね。マイナースケールは自然的短音階(ナチュラルマイナー、エオリアンマイナー)を採用します。このスケールの一番低い音を根音と呼び、根音の英音名を採用してCメジャースケールやAマイナースケールと呼んでいます。

もちろんこれらのスケールは根音を動かすことで、別の調のスケールとなります。根音をGにした時のメジャースケールは以下の通りとなります。

それらの音に順番に123...と番号を付けます。するとGメジャースケールにおける5番目の音はDとなり、Aマイナースケールの7番目はGとなります。これらの根音から該当音までの距離のことを度と呼び、Cを基準にした時のGは5度などといいます。これらは厳密には定義とは異なるのですが、詳しいことは理論書を参照してください。

度数はその距離によって「長・短・完全」などに分かれます。長短の違いを明らかにするために、CメジャースケールとCマイナースケールを比べてみましょう。あえて調号を記さないで書いてみます。上がメジャー、下がマイナーです。

このスケールにおいて、3度と6度と7度がメジャーとマイナーで異なっているのはわかるでしょうか。これらが「長・短」のある音程、それ以外が「完全音程」と考えるとよいでしょう。厳密には2度にも長短はあるのですが、コードを考えるうえではほとんど無視して大丈夫です。

この「長短のある音程」こそが、コードをこねくり回すカギとなります。

3. コードの基本形態(トライアド、m7、M7)

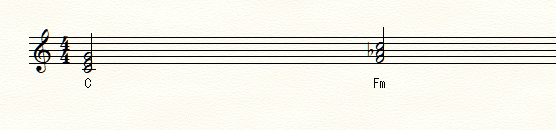

まずはトライアドを考えます。トライアドとは1,3,5度で構成された3和音のことで、コードの基本中の基本です。つまり、以下のようなコードを指します。

トライアドの段階で、メジャーコードかマイナーコードを決定します。つまりコードの構成音のうち3度が長3度であれば、そのコードはメジャーコードといいます。反対に短3度であれば、そのコードはマイナーコードといいます。

次に出くわすのは7thコードでしょう。7thはその名の通り「7度をトライアドに足す」コードなのですが、7度は基本的にはメジャーコードでもマイナーコードでも短7度を付加します。つまり上で上げたコードが7thコードとなる場合は、以下のようになります。

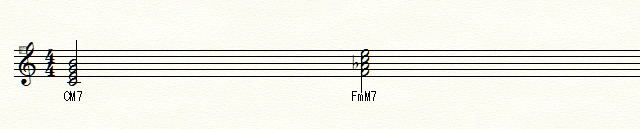

じゃあ長7度を付加したい際はどうするのよ、、、と思ったあなた。それはM7コード(メジャーセブン)と呼びます。以下のとおりです。

よくFm7って「Fメジャーとマイナーセブンだな」と思ってしまいがちなのですが、実は「Fマイナーと(マイナー)セブン」なのです。FmM7は「Fマイナーとメジャーセブン」なので、お間違いのないように。

最後にsusコードについて解説します。sus4, sus2などといった表記がされるのですが、suspended、つまり「ある音程にぶら下がった」状態のコードのことです。例えばsus4は以下のような状態のことです。

3度が4度に変化しています。susコードは、実態は「3度を数字の度数に変える」コードであるといえます。sus2は反対に3度を2度に変えるコードのことです。

ここまで攻略できれば、基本的な曲は演奏できるはずです。しかし、最近のヒゲダンやKYBand(妙な宣伝)を演奏するには、まだちょっと理論が足りないのです。それは、-5/aug/dimなどの存在です。

4. コード付加のしくみ

-5(フラットファイブ)、aug(オーギュメント)、dim(ディミニッシュ)などを聞いたことがある方も多いでしょう。ヒゲダンだけでなく、例えばサンボマスターなんてのも(失礼)マスターするには欠かせません。

それらを解説する前に、音程のしくみをもう少し詳しく解説させてください。上では「長・短・完全」音程について扱いましたが、「増・減」音程というのも存在します。

「増・減」音程は「長・短・完全」音程よりも半音上もしくは下という特徴を持ちます。「増」音程は「長・完全」よりも半音上、「減」音程は「短・完全」よりも半音下の音を指します。

ほんとうはダブルシャープやダブルフラットで表現すべきところですが、私の持っているprintmusicではその出し方が分かりませんでした、、、

この書き方にした時に思いませんでしょうか。減7=長6度、増7=完全8度であるという事実に。これはおそらく元の音と区別をつけたいとき(元の6度はフラットだが、ナチュラルな6度を表現したいとき)に使われるのだと私は勝手に思っていますが、詳しい説明は何らかの理論書をお読みください。

要約すると以下の通りです。

→が半音上の関係とみてください。テキトーですまん。

さて、ここまで説明すれば、-5/aug/dimなどを解説することができます。

-5(♭5とも書く)は、その名の通り5度を半音下げる、つまり完全5度を減5度にするコードであるといえます。

これをメジャーコードに適応すると気持ち悪いコードになるので、経過コード以外ではマイナーとセットになるのが普通です。ちなみに私はG#m7(-5)がすべてのコードの中で一番好きです。蛇足ですが。

次にaugについて解説します。オーギュメントと呼ばれるこのコードは、-5とは対称的に5度を半音上げ、増5度にするコードです。単にスコアなどでは〇+とだけ記されていることもあります。

このコードも単独で使うことはなく、経過コードやカウンターメロディとして用いられることが多いと思います。またBlackAdderと呼ばれるコードの構成音でもあります。いわゆるイキスギコードの正体です。余裕があればまた解説します。

最後にdimについて解説します。これは減7を加えるというものであり、定義も実は様々なのですが、だいたいは根音、短3度、減5度、減7度で構成されることが多いです。別表記としてはm6(-5)というのがありますが、ほとんど使われません。

王道進行と呼ばれるコード進行の最後の代理コードとして用いたり、また単独で火サスみたいな音を作ることもできます。

5. まとめ

音程からコードを組み立てる基本を今回は解説していきました。最初にも申し上げましたが、我流です。なので何の根拠もありません。間違っててもお願いですから晒さないでください。

次回以降はコード進行や、メロディの組み立てなどを解説するつもりです。不定期更新なので気が向いたらやります。

参考サイトです。英語ですが簡単な英語です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?