トヨタシエンタのデザイン解析#1〜シエンタのアレはスポーツカーのそれ!?〜

もくじ

誇るべきジャパニーズデザイン

ふさわしい重量感

シエンタのデザインの技①:シエンタのアレはスポーツカーのそれ!?

誇るべきジャパニーズデザイン

トヨタシエンタをネットで検索すると結構辛辣な言葉を見かけることがあります。それはデザインに対することが大半です。ちょっとシエンタに同情してしまいます。多くの方は、シエンタは家族向けの車だと思うでしょう。誰か個人ではなく家族といった集合した状態の何かを運ぶ車がシエンタです。

車の印象を決めるとき、実は個人が運転したいか、お金を払いたいかの判断が基準になります。車に対する思いは、所得、生活スタイルや趣味嗜好をも巻き込んだ個人の人生のストーリの概要にあたると思います。けれど冒頭のシエンタのターゲットイメージからすると、シエンタを誰が運転していても『家族(集合)のだれか』にしかなりません。集合の中の役割が先行されます。つまり運転者個人に帰属する特定のイメージは無いのです。別にシエンタに乗っていても運転手個人のイメージに影響しないはずなのです。それなのにシエンタのデザインが語られ、世間を一時でもざわつかせたのはなぜでしょうか。いや、ざわつかせるだけのパワーを持ったデザインだとも言えますね。

確かによく見ると凝った技巧を組み合わせた味わい深いデザインであることがわかります。ただの日本的デザインの車だと侮るなかれ。デザイン上の細やかな仕掛けを紐解けば、それは覚悟のかぶきの姿です。誇るべきジャパニーズデザイン、シエンタです。

ふさわしい重量感

社会自動車デザイン論を提唱する中で、デザインが与える『ふさわしい重量感』も車が街で活きていく重要な要素です。目視で『うーん。1300kg!!』と言い当てられることではありません。絶対できません。けれど、実車をみてなんだか頼もしい印象を持ってみたり、反対に印象に残らない捉えどころのない軽いデザインだと思ってみたりしたことはありませんか。鉄の塊で確実に1トンかそれ以上の重さを持っているはずなのにも関わらず。

私はその引っ掛かりを『ふさわしい重量感』という解釈で語れると思っています。

アウディのデザインを例に挙げましょう。アウディは視覚(デザイン)を通して認知される重量感の重要性を理解していると思われます。印象的な顔を除けばシンプルで無機質な都会的なデザインではありますが、醸し出す凄みや重厚感は高級車のそれとして納得のいくものですよね。

じゃあシエンタはというと、箱型ミニバンのどっしりした体を示すには寸法が足りない。途端に鈍重な小型車の装いになります。かといって小型車としての機敏性を素直に表現するには大きすぎるのです。うーん難しい。

実は先代のシエンタは長方形の箱をベースにデザインを構成していましたが、大きく丸くなめした角とショルダーラインが“違和感のある重量感”を起こしていました。先代シエンタは、あらゆる角をモリっとした円弧でトリミングされています。本来ならば乗用車として頼もしい筋力と、それによる重量感を表現させたいところですが、全要素が重く、シエンタが収まるクラスにしては不釣り合いな“頑丈な要素”を持っていました。ミニバンとしてのスペース効率と、コンパクトカー以上の存在を表す為にはある意味手堅いデザインとも言えました。けれど、シエンタの寸法や動的な印象からしてむしろ“頑張って重厚に見せようとしている”といった印象に振れてしまった。結果的に『実は軽いデザイン』という判断を与えがちでした。

話は戻って現行シエンタ。寸法は約10cm伸びた以外は先代と変わりありません。よく見れば精悍な目つき。件の4隅の角には、現行型では黒い樹脂パーツが埋め込まれています。全体の雰囲気も確実に先代よりもはつらつとしています。なぜでしょうか。

シエンタのデザインの技①:シエンタのアレはスポーツカーのそれ!?

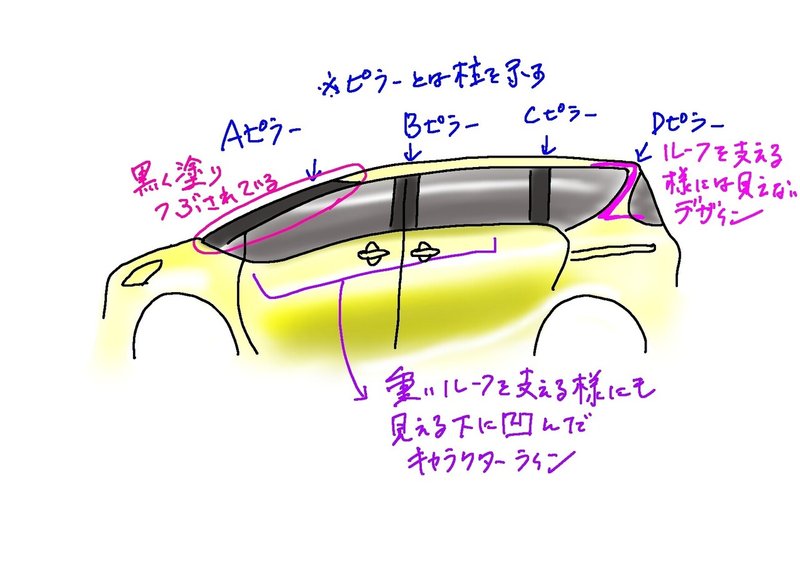

シエンタのAピラーはブラックアウト(黒く塗られている)されています。これは過去のタントの記事でまとめた『見込みデザイン』の応用になります。タントの場合はAピラーを黒く塗りつぶすことで、サイドウインドーとフロントウインドーとの境目をあやふやにして、①全高に対して狭い全幅を目撃者に意識させない事。②高い屋根に目線が行かないようにボデー本体下部(シャシー)との関連を断っている。この2点が挙げられました。

シエンタの場合は①の効果は狙っていそうですが、②に関してはむしろ逆で、積極的にルーフを印象付けます。なぜでしょう。目撃者の視線が上振れすれば、それだけで高さ方向の印象が足されてしまいます。タントはAピラーを隠すように黒く塗りつぶした上に、ルーフ自体の厚みも薄く削いでいます。目立たないように、高い位置にあるルーフの重さが視界を通して意識させないようにしたのがタントです。高い所に重いものが置いてあると見ているだけで不安定ですからね。一方で、正面で対峙したシエンタは一目で重く圧し掛かるルーフの厚みが、視界に絶対に入ってきます。

実はシエンタのデザインの技の一つが、“上から押し付ける力”を表現したことです。本来支えているはずのAピラーが無いので(見えない)支えを無くしたルーフが今にも車両を押しつぶしそうな勢いです。唯一色がついているDピラーも、ウインドーが食い込んで細いZ字に湾曲しています。もはやピラー(柱)としてルーフを支える表現は失っています。斜め前から見たときは宙に浮いた重量物がシエンタのシャシーを地面に押し付けている様な姿です。

いったんここで皆さんに思い出してもらいたいのは、スポーツカーがなぜ『カッコいい』とされるのかです。

−車両が低いから。そうですね。横幅が広くてタイヤが地面にグッと押し付けられている様に見えると、どんなカーブでも安定して走れそうな高性能を予感しますよね。

—スッキリした無駄のない形だから。車のデザイン上の無駄の無さとは、前述の車高の低さも該当します。高さ方向の重さがない事も重要です。それとは別に、4つのタイヤの中央に重量がきちんと収まっていることも、その無駄の無い印象を左右します。

人間も体の軸からはみ出したビール腹は運動能力が低そうですものね。

話をシエンタに戻しましょう。シエンタの支えを失った(様に見える)ルーフはシエンタ全体を地面に押し付けて見えます。加えて押し込んでくる(様に見える)ルーフの荷重をしっかりいなしつつ、受け込める様にキャラクターラインが大きく地面に向かってたわんでいます。いや、たわんでいるからこそ車両が決して軽くはない重さでドッシリ地面に押し付けられているのがデザインとして伝わってきます。つまり安定感がしっかり表現されています。しかもしっかり前後のタイヤの間に荷重が載っています。ルーフの重さをしっかり車両の腹部全体で受け止めている(様に見える)のです。

目撃者は、常に不安定で今にも落ちていきそうなルーフを注目するでしょう。でもあくまでもデザインなので落ちてはいきません。けれど、目の錯覚で感じた“落ちる勢い”をそのまま“車を地面に抑え込む”躍動感に変換させているのはお見事と言えます。

だまし絵的だと思われるかもしれませんね。確かに技巧的で細かく、欧州車の様な堂々の工業製品とした装いではありません。それにスポーツカーの様なダイレクトな形ではないです。けれど確実にシエンタでしかできない方法で、自動車デザインとして重要な要素を抑えています。

どれほどの人がスポーツカーを、スポーツカーたらしめる的確な寸法や重量を言い当てられるのでしょうか。スポーツカーであってもデザインが発する寸法のバランス感覚や構成があってこそその存在の説得力が得られるのです。“スポーツカー”、“クーペ”や“2ドア”といった言葉などは、あくまでもスポーツカーを期待させる記号でしかありません。その本質はその車がどのようなデザインを発信しているのかが重要なのです。シエンタは肩書や先入観、そして記号では語れない何かを持っていると感じています。

次回予告:シエンタのデザインの技②(予定)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?