人を導くだけでゲームを1本作った

🎮はじめに

この記事は目を引くセンセーショナルなタイトルをしておりますが、私が所属する組織において、チームリーダーとかコーチとかプロジェクトマネージャーとかディレクターとかいった名前で呼ばれるような役職をこなした時期の体験記です。

具体的には「ゲームプログラマーに対してプロジェクト進行の指揮を執り、完成までのイメージや課題、スケジュールを示したうえで、コンセプトや目指す品質は各自の感性に任せる」という仕事をこなした話になります。

この記事はゲームプログラマー、CGデザイナーとして「作りたい」を掲げるスタッフたちの対局に位置するマネージャーの重要性を説くとともに、それが生半可な知識量ないし覚悟では務まらないことを示すべく、また「1行もコードを書かず1枚も絵を描かないまま人に指図するだけでゲームを作らせることができる」という(一歩間違えば人の道を踏み外しかねない)働き方を本気ならべつに目指しても良いという事例を提供するべく筆を執りました。毎度のことながらクドクドとした内容となりますが、世の中に起こった些事のうちのひとつとして、あなたの話のネタとなってくれるのであれば幸いです。

🎮制作の経緯

私が所属する組織は往年のコンシューマゲームの制作経験が豊富なベテラン企画者と、専門学校を卒業したばかりの若手プログラマーやデザイナーがひしめく「いかにもゲーム制作が捗りそうなITなんでも屋」である。本来ならゲーム制作のみで食っていきたいのだが、ゲーム業界全体を包むこじれた風潮なり資金調達が不可能な日本の暗い社会情勢なり単なる社長の手癖なりでままならぬ事情がある。

そんな弊社が4月に新入社員を迎えるにあたり、新人研修として「小さなゲーム制作のプロジェクトを立ち上げて完遂を目指す」という取り組みを行うこととなった。これ幸いと名乗りを上げて私が主導で動くことにしたわけだが、眼前の状況としてはなかなかに骨が折れるものであった。

社長と交流のある別業種のかたから「フォートナイトで遊べる島(ワールド)を作ってほしい」との依頼があり、それに応える形でスタート。プラットフォームが決定しているため稼働は早いがツールの拡張性が低い

新人研修という名目上、表立って予算を立てることは難しい。近隣の伝を頼っても限界があり、このご時世ゲーム制作に出資をしてもらえる見込みもない。言うてはなんだが社長含め案件をこなしポケットマネーを出し合って身を切り崩しつつ新入社員たちに給与を払わなくてはならない

フォートナイトの島クリエイタープログラム、エンゲージメント配当はTwitter(新X)やYoutubeと同様に「バズれば収益が分配される」仕組みのビジネスモデルである。つまり知名度の低い日本の弱小組織がリリースしたとして収益が増える見込みは基本的にない(仮にあって数$か)

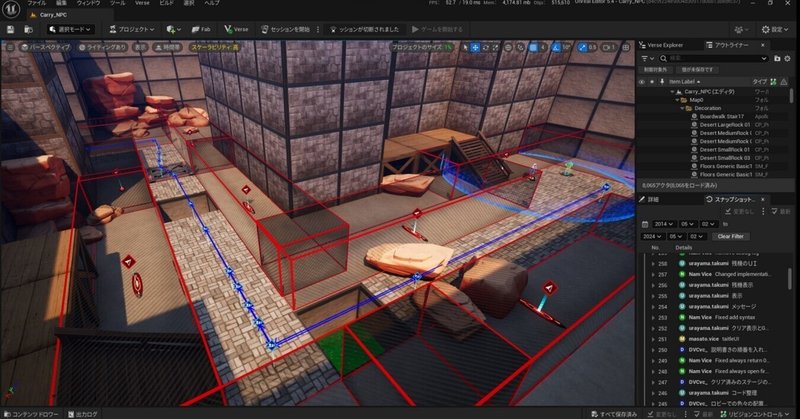

それでも弊社は子供たちの遊ぶおもちゃを作り出す事業を生業とする組織として、この千載一遇のチャンスを見過ごすわけにはいかない。上記の条件をもとに、昨今のゲームエンジンをある程度使いこなせるプログラマーの新人3名+αで使用環境はUEFN(Unreal Editor For Fortnite)、工期はおよそ1カ月(20営業日7時間拘束残業なし)でゲーム制作を始めたのが2024年4月初頭のことである。

🎮完成したゲーム

2024年5月1日に晴れて公開となったゲームはこちら。

9113-6595-9190

まず断りを入れておくと、フォートナイト上のユーザー作成コンテンツである島を便宜上の「ゲーム」と称することは許してほしい。いくら逆立ちしてもフォートナイトの内部の空間でしかないのだが、もう本家のEpicはそのように捉えてはいない気がする。

ゲームの概要としては「自動的に進むNPCが穴に落ちたり罠にかかったりしないように道を作ってあげる」というアクションパズルゲームである。コンシューマーゲームでかつて発売されたものを挙げるなら、『レミングス』『マリオとワリオ』『マリオvs.ドンキーコング2 ミニミニ大行進!』あたりを調べていただければイメージはわかってもらえるだろう。

詳細や遊び方については該当ページを見たり、実際に島に訪れたりして確認してほしい。何しろ私は仕様を書いていないため説明できないから。

🎮スタッフを導くために:「兵種の把握」の重要性

上記ゲームの公開にこぎつけるにあたり関わったメンバー、布陣は以下の通りである。

依頼主様(別業種)

レトロゲーム好きな看板屋の社長さんであるが、Youtubeでのフォートナイト配信活動もされておりマーケティングや広報活動の点において尽力いただいた。眉がハの字のジョンジーが素敵なサムネイルもこちらの方の作品だ。

弊社プログラマー3名+α

新入社員4名のうち3名は実働隊、1名は別プロジェクトに関わっていたが案出しや資料整備などで積極的に参加、また先輩プログラマー1名がサポーターとして協力している。

この集まった実働隊の3名というのがそれぞれに癖の強い個性の持ち主で、一概に「Unityエンジニア」だとか「ゲームプログラマー」だとかいう言葉では分類できない。1人はあふれるアイデアをとにかく形にしたいアーティスト、1人はゲームエンジンの自作を志す生粋のシステム屋、1人は状況分析から報告相談やタスク管理を率先して行えるマネージャー、と三者三様に能力の方向性、指向性を持っている。

彼らに活躍してもらうためにはどうするか。それは「兵種の把握」こそが重要になる。

👾君の相棒は何で戦っているのか、何と戦っているのか

プログラマーをプログラマー、デザイナーをデザイナーと呼んでいる程度のリーダーは、兵士を兵士と呼んでいる士官と同じだ。全員に突撃銃を持たせて指示を与えれば一様に働き、一定の成果をあげるとともに「パフォーマンスの悪いやつは切るか鍛えるかすればいい」と思っている。それは兵種をまったく理解していない残念な采配と言わざるを得ない。

兵科はWikipediaで見てもらえばわかる通り、素人目にはさっぱりわからん謎の区分に細かく分かれている。それは統率の取れたマスゲームというある種のロマンを彷彿とさせると同時に「こんなにも細かく分類しなければ組織としては機能しなかった」ことを端的に表している。

管理者たるものこのシステムをつぶさに理解しろというわけではないが、「銃持って突っ込むヤツと、薬持って走り回るヤツはどう考えても素質や素養が違うよな?」ぐらいは理解しろよという話で、じゃあそういう「同じ戦場にいるけど役割が明らかに違うヤツってどれだけいるよ?」というのが管理者の”知識”に依存するからこそ、この話は厄介なのだ。

「兵士は兵士として一様に教育すればよい」、そんな勘違いにより芽を潰された、あるいは正しく評価をされてこなかった人材はこの日本にもごまんといる。現代日本は一部の勘違いをした偉い人の自己実現と引き換えに多大なチャンスを無限に失ってきた。大変に非合理で非効率でやるせない実情である。

『ファイアーエムブレム』や『信長の野望』などの戦略シミュレーション、『伝説のオウガバトル』『リーグ・オブ・レジェンド』、『ポケモンユナイト』などのストラテジーゲーム、『にゃんこ大戦争』などのタワーディフェンスバトル、また『ファイナルファンタジー14』などのオンラインゲームでは自身が取り扱うユニットやクラスの方向性、能力、特技、条件、そしてプレイヤーごとのカスタマイズ=ビルドを理解したうえで勝負に臨むのは当たり前だ。プレイヤーとしては「兵種への把握」を当然のようにこなしている。

『遊☆戯☆王』や『デュエルマスターズ』、『カルドセプト』、『Slay the Spire』などのカードゲームではその傾向はさらに顕著になり、その采配のうまさを競い合うまでになる。

ではどうしてそれを実際のチームビルディングで発揮できないのか?それは本人の認知と自覚の問題で、他人にとっては永遠の謎だ。それを自らで反省したり開拓したりできないリーダーは、悪いこと言わんから全員を不幸にする前に今すぐ得意なやつにバトンタッチしてくれ。

今回のチーム編成では集まったメンバーに入念にヒアリングを行い、可能性とチャレンジの両方を仄めかして各々にルートを選択してもらっている。どういうことかっていうと「君は××の能力があって〇〇ができる」「君には△△に挑戦する資格があるが、どうする?」と話しかけ、各々に次取るべき行動と心構えを選択させている。私が行うのは揃っているカードと発動可能なスキルおよびその効果範囲、溜まっているエネルギーとバフ・デバフの有効ターン数の確認を行って次のアクションを決めることだけである。

ヒアリングと協議の結果、アイデアを多く出して次々と形にするスタッフにはゲームのメインコンテンツやステージ構成を、システムに強いスタッフには必要最低限のメインフレーム(シーン遷移、UI表示、カメラワーク等)を、マネージメントが得意なスタッフにはチームのパワーリソース分配や不足しているシステムの穴埋め、UEFNの拡張性に関する調査報告など段取りと情報整理、意思決定を担ってもらった。互いのテリトリーが競合することなく必要に応じて会合することができる程よいゾーニングで開拓を進めてもらい、結果としてチーム全体ができることが増えていった感じだ。

本来であれば仕様決めやレベルデザイン、タスク管理は私の仕事であったが、それらも各自で率先して進めてくれていたため「まあ、来年はこうはならんな」と内心苦笑いしつつ、自律的に成果を上げていくバランスの良いチームが出来上がったと振り返っている。

ただ、チーム編成が奇跡的に思えても油断はならない。重要なのは進むにも戻るにもコストがかかるという点で、それが意識できなければプロジェクトはみるみるうちに瓦解する。例えば1ターンかけて西へと進んだソルジャーに「2ターンかけて東へ戻ってくれ」とは言うべきでない。しかし1ターンで長距離を移動できるポテンシャルを持つペガサスナイトであれば、「悪いが次のターンに東に戻って加勢してくれ」という注文は戦局によって有効だと言える。リーダー、コマンダー、軍師とはそれを理屈で理解し、判断し決定するロールである。

このセクションで挙げている「兵種の把握」とは、集まったメンバーにコマンダーが行える最大限の敬意だ。何が装備できて、どの地形が得意で、今はどういったコンディションで、誰を宿敵としており、どんな条件のとき、何を発動できて、どの属性に弱く、いつ復活するのか。

君の目の前に立つ”兵士”と認識しているユニークなヒーロー達を、君はどのように理解しどのように扱えるか。誰かを導くべき立場なら、今すぐにでも考えてほしい。なんだかんだ言って異能学園バトルもの好きだろ。

🎮スタッフが泳ぐために:プロジェクト管理ツールの必要性

令和のゲーム業界ないし現代アメリカと中国、そしてその影響を色濃く受けた日本において「作りたい」という意欲のある人材は溢れかえるほどに増えている。少しでもインターネットを開けば「ゲームの作り方」といったトピックでブログや動画が並び、SNSでは自作ゲームの公開レースがまるでバーゲンセールのよう。生成AIも登場し欲深い大人たちが群がり「小学生でも作れた」「15歳で技術書を作った」といった煽り文が所狭しと騒がしい。

では実際の現場はどうなのかと言えば、「誰かが管理してくれたら僕はメキメキと活動できます」という売り出し中のタレントのような言い分のいっぱしの作業スタッフで一杯だ。いくつになっても絵を描きたい、プログラムを書きたい、仕様を増やしたい、仕事をやりたい、ただただ遊びたい…でお金を使って癇癪を起こすクリエイター達でむせ返りごった返している。それでモノが潤沢に生まれるなら私は一向にかまわん。現実には困ったことに「僕の仕事を奪わないで!生きていけなくなるぅ!」と開発を引き延ばす連中すらいるのだ。

そういった「自分をマネジメントできない人々」をどのようにサポートして生産ラインに乗せ動かすか(あるいは切り離して出荷するか)がこれからの5年~10年で重要になっていくわけだが、今回の開発チームは「使い慣れているRedmineでタスク管理したい」というありがたい申し出を行ってくれた。すぐさまさくらのクラウドでインスタンスを初期化し、Dockerコンテナを展開して準備してあげたわけだが、これは彼らにとって「必要」だったものにあたる。

💰時は金なり。では、時も金も管理できるか

現実のプロジェクト進行では、1つ1つのタスクを明示化して期間を定めそれを可視化することすら1つのタスクだ。それには専門の人員が要り、工数に計上されないにもかかわらず成果物(サマリーやガントチャート、スケジュール表など)は求められ、サービス業の人間がサービス残業する激務となってしまう。タスク管理とはそれ単体で金と時間を取るべきな、れっきとした仕事なのだが世間にも業界にも行政にもファンドにも理解がない。

そんな「面倒くさい」と言ってしまいそうなタスク管理やプロジェクト管理のツールを開発チームが欲しがったことは、彼らがスピードを出すにあたってそれが「必要」であることを理解しているから取れた行動だ。飛ぶための推進力はすでに十分にあって、その姿勢制御のためのスタビライザーを寄越せと言ってきている。根付かないプロジェクト管理に頭を悩ます私にとって、これは大変喜ばしい僥倖かつ”異変”であった。

Redmineをはじめとするプロジェクト管理ツールは走り出しこそ要求されるものの、安定軌道に乗ると全く使われないかルーチン化して無意味な作業フローが残り続ける末路を辿りやすい。それは「動かない人が走り出すために必要だ」とか「足がもつれがちなプロジェクトを着地させるために重要だ」とか考えている人員が多いときに発生する手違いで、そういった事態に陥る面々はそもそも管理する気がない人たちだ。

考えてもみてくれ。日々の生活でいくらガチャにつぎ込んだか気にもかけないようなズボラが窮地に立たされた挙句に「家計簿が必要だ」と叫び出したとして、うまくいった試しがあるか?

管理ツールがあるから管理ができるのではない。管理をしようとするから管理ツールが必要になるのだ。悪いがどんなご高説を垂れたって金の使い方こそが人間性のすべてを物語っている。後先考えないやつはトコトン考えないし、無くなってから人にゴネるやつは最初から余らせることもしない。無くなるのが怖いやつは最初からビタ1文出しゃしない。締めない、返さない、動かない。そんな連中に「管理ツール」は必要ない。

そんなわけで、金と時間を管理する意識のある人材は貴重だ。現代はやれフォロワー数だのインプレだの見込み利益だの損切だのと、リソース管理とは程遠い意識の連中が幅を利かせていて組織に毒電波が蔓延し、真面目にプロジェクト管理を遂行したい人間からするとグッタリするのであるが、どのような状況にあろうと、自分が「やろう」と思っていることには無限の推進力がある。それを「制御しよう」と思っている限り管理は”必要”となる。重要ではない。必ず要るのだ。やろうと思っている内容に関して筋道を引き、現在地を確認するための地図が、プロジェクト管理ツールに求められている機能であり、要る理由なのである。

例えばその気がない人間が「何件バグ報告が残っていていつ頃できるんだね?数字を出しなさい」と訳知り顔で言った段階で、そのプロジェクトは運転する気のないやつが上に立っているから終わっている。必要性を感じている人間ならば自ら「状況をグラフ化したいから未実装が何件あるか教えてくれ、締め切りはいつになってる?何人動ける?遅れた理由は示せるか?」と動き出し、状況をコントロールするために自分の欲しい情報に対してまっしぐらに突き進むだろう。主体的に場をコントロールするだろう。報告待ち人間のために管理ツールをわざわざ使ってあげる義理は本来ないのである。

(それならどうしてやらなきゃいけないのかって?顔が利くおじさま方を介助するためさ。)

それで、今回の件はどうか?でいうと、私はなんとRedmineのサーバー立ち上げを行っただけでプロジェクトの概要を眺めてもいないし残作業や不具合の数字すらも把握してない。すべてスタッフ間でこなしあい、必要そうなものを各々が選び取り、独自に管理している。私の手元にある情報はあらかじめ立てた目標の日に向けて「できたか、できてないか」のブール値だけである。必要としている人員の手元に必要な情報があるという状況はとても清々しいものだ。完成度に関してそれぞれの言い分はあれど、「4月中にそこそこ遊べるものを作りあげる」という大きな目標は緑のチェックマークで満たされたのだ。そこに存在する。真実とはそれだけでよい。

これを「いつできるんだ、どこまで終わった、毎時間報告を出せ」と日々騒ぎ立てないと安心しない重役がどこかしこにいるのであれば、なんとも嘆かわしい。そいつはどっしり構えられない軽役だ。

🎮スタッフで決めるために:開発フェーズの詳細性

今回のケースにおいては、開発スケジュールのプランニングがとてもタイトであった。予算ゼロの状態で出血スタートなことを加味したうえで冗談半分真剣半分で「4月中に」と依頼したが、それはとてもじゃないが複数人のチームが回すプロジェクトとして現実的ではない。そこで週ごとに明確なチェックポイント(マイルストーン)を定めて各々に目標として走ってもらった。今時の用語で語るならば「スプリント」とでも言うべきな、週ごとの小さなゴールを定めたタイムスケジュールが以下のものである。

4/1(月)~4/3(水):社内オリエンテーション、機材環境準備

4/4(木)~4/9(火):UEFNの仕様把握、企画の立案

4/10(水)~4/17(水):軸となる仕様の策定、機能テストが可能なα版(各機能実装、ステージ作成)

4/18(木)~4/24(水):機能が充実したβ版(機能追加、ステージギミック追加)

4/25(木)~4/26(金):テストプレイ、不具合修正

4/30(火):タイトル決定、サムネイル制作~公開準備

正直、自分で言ってて無茶のあるスケジューリングであったが、新入社員のみんなは精力的に活動してくれた。目指すべきゴールに対して真剣に取り組んでくれ、本当に頼もしかった。どうもありがとう。ここに謝辞を示そうと思う。彼らがなにより偉かったのは、チェックポイントが来たならサッと未達成項目を切り捨て次のフェーズに移ったことだ。企画の方向性や不具合修正の優先度などで私と多少の協議は行ったもののそれらは当日のうちに決着をつけ、作り込みや機能追加等で往生際の悪い引き延ばしは行わなかった。

プロジェクト進行を見守る側として、企画立案からリリースまでのそれぞれのフェーズというものが存在することを明示して各担当者に意識させることはとても重要だ。多くの依頼主どころか多くの開発者は「企画立案を通らなければ制作が開始できないこと」「実装後にはテストプレイがあること」「公開に必要な手続きや準備すべき信用情報、例えば証明書や収益を受け取るための口座登録があること」を知識として取り入れることができても体験として理解できない。体感してないということは、時間の計算ができない。多くの開発者はそれらをムービースキップしたうえで、または人任せにしたうえで、あるいはグリッチによりスルーしたうえで「大変でした」「時間がかかった」と訳知り顔で語っている。本当にすべての体感があり時間の感覚を見積もれる人間はそうそういない。

🍌スキップできるからこそ、スルーできたからこそ、早い

例えば今回のプロジェクトでは、Epic Gamesが掲げる収益化の条件を満たしたアカウントが前提条件として必要だ。UEFNで金を稼ごうと目論む連中のギラギラした目を丸くするクリエイターポータルの「参加条件」の全文はこうである。

参加資格があるのはどのような人ですか?

個人クリエイターや企業などの法人が参加できます。エンゲージメント配当プログラムへの参加要件は以下の通りです:

・クリエイターのEpicアカウントは:

・作成から30日以上が経過し、過去30日のうち7日以上は、フォートナイト クリエイティブ、Unreal Editor for Fortnite(UEFN)、および/またはUnreal Engineでの島の作成にあてた日を含んでいること。

または

・過去90日のうちにフォートナイトのゲーム内製品に対して73ドル(米ドル価格に基づく)以上を消費・引き換えていること。この条件にギフトカードは適用されません。

・クリエイターに、自身または法人の代表者として、エンゲージメントプログラム配当条件の規定を承諾する能力があること。

・18歳以上のクリエイターまたは法人の代表者であり、クリエイターコンテンツガイドラインを順守すること。

・Epicの支払いプラットフォームであるHyperwalletを使用して、エンゲージメント配当を受け取ることができること。

18歳以上のクリエイターで、2023年3月22日(米国時間)の時点でクリエイターサポートプログラムに登録済みの方は、自動的にエンゲージメント配当プログラムに登録する資格を得ます。

ところが弊社はUEFNどころかフォートナイトに手を出すのすら初めてだったわけで、素早く制作してもEpicからの信頼を得られていないため公開できない。また、Hyperwalletなる支払いプラットフォームに関する手続きも全くの未履修だ。

そこで、依頼主のEpicアカウントを間借りする形でその最重要工程をスキップさせてもらった。

一応言っておくと依頼主のかたは「一緒にゲームを作りたい」という意向の持ち主で別業種の社長というご身分でありながら開発ミーティングに頻繁に参加してもらっており、名義貸しのような構図ではない。開発においてはプロデューサー、リリースにおいてはパブリッシャーとして貢献してもらったというわけだ。おかげで一週間は取られそうな手続きをスキップできたことはスケジュールの計画において大きなアドバンテージだったとしみじみ感じている。開発メンバーがUEFNおよびVerseをゼロから習熟するのに3日~5日ほど必要だったことを考えると、本来足が出たはずの時間的コストを差し引きゼロで計上できたのはまったくもって天恵であった。

また、UEFNという引き潮な戦場を選んだことも結果的にはよかった。仮に「オンラインでマルチプレイが可能な3Dゲーム」というテーマで走り出すと、当然のごとくセキュリティを担保した通信システムの独自実装や認証サーバないしマッチングサーバの構築、それに伴うクライアントエンジニアへ向けてのAPI仕様書作成や適切な設計ないし実装方法のレクチャーなど一筋縄ではいかない工程が多く、それを「難しいことはフォートナイトが全部やってくれるから」と誤魔化せるのは大きかった。入社したばかりの新人、しかもUnityやUE5を触ってきたクライアントサイドの人間に「APIとは、サーバとは、非同期通信とは…」と頭が痛くなる話を延々としなければならなかったとしたら、こうはいかなかっただろう。

その代わりに「UEFNの制約のせいで実現が難しいです(金と時間さえあれば~)」という説明も依頼主に山ほどしなくてはならなくなってしまったわけではあるが、サーバーエンジニアリング担当を別に立ててレンタルサーバーに大金を払いつつ出血のバッドステータスにかかりながら並行開発するよりは余程よかったと思っている。

手続きや契約、そして環境構築など大きな手間がかかるところがスキップできたからこそ、「新人が1か月で作った」というキャッチーなフレーズでそれなりのものが実現できたと思う。一応私が見立てたプラン通りの、「想定の範囲内」とドライに言ってしまえる品質だったりボリュームだったりするものだが、開発現場の実情を語ると最初に立てた計画すら、様々な思惑により厳守されることが珍しい。特に下請けの弱小企業であればあるほど(何とは言わないが)それが起きる可能性は高まる。ゲームプランナーとして働いてこれまで一度たりとも計画通りに進んで期限が守られたためしがないので、今回は本当に良い経験をさせてもらった。惜しむらくは予算も収益も0なことだ。(新入社員の給与はなんとか出てるよ)

寄多話が多くなってしまったが、これら状況を踏まえて「開発フェーズ」を週ごとに明示化することで、現場の彼らは「決断する」ことができた。先が見えていて、後ろが見えていて、どこに向かってどれくらいのスタミナを残しつつどれくらいの速度で走るか?を自ら判断し決めることはプロジェクトの成功率をそのまま左右する。

まず純粋に時間が惜しいのだ。「誰かが決断するまで待とう」「もう少しレベルを上げてから考えよう」としている間にタイムアップは発生してしまう。不安症なリーダーに任せたところ、決断が右往左往して先に進まないばかりか仕様がループすることもある。誰がどれだけ凄くて偉くても、モタモタしている間にラストオーダーのお時間にはなってしまうのだ。ならば、先に決めたもの勝ちだ。御託はいい。金も権力もフォロワー数も意味を成さない。誰が責任を負って何の損失を計上しなければならないか?そんなものは知らん。時と空間を制したものが、ゲーム制作における勝者だ。最初にプランを立てて適当な指示だけ出してほったらかしただけでゲームを1作品作り上げた開発チームの彼らは見事、私が勝ちを決める前に勝者となったと言えよう。

脱帽である。私もゴールフラッグを取られないよう、修行せねばなるまい。

🎮あとがき

いつもは「アイツはアレじゃイカンよ」とテレビ中継を見ながらボヤく偏屈オヤジみたいなコラム記事を毎度書かせてもらっている私だが、今回に関しては実体験に基づくエッセイのようなものを書けて少し満足感がある。毎度こうやって何かの制作日誌を残せていけるとよいのだが。

私は後続のゲームプランナーとして「まあこんなものか」という斜に構えた角度でUEFNを見ているが、UEFNで一体どれだけ稼げるのかと気になって夜も眠れない人々はまだまだいるだろう。実際に手を動かして数本経験してきたカンさんのnoteが目に留まったのでこちらに紹介しておく。

「UEFNや市場としての悪い点」として挙げられている内容は企画や運用の面で見落とされがちなポイントを見事に解説しきっており、必読の価値がある。数字に目がくらみ浮足立っている企業や現場に「数億人いる広場での路上ライブがビジネスとしていかにリスキーか」を悟らせるには十分な情報量ではなかろうか。

(光モノに目がくらんだ連中に文字が読めるかは、果たして…。)

アミューズメントが毎日溢れかえりこぼれている今の飽和の時代において、こぼれないようにキャッチしてもらうためには、腐らないように循環するためには、「自らが生み出す価値による代謝」が最も重要だ。小難しい言い方をしたが、要は絵が描けて脚本が書けて音楽が作れてソースコードが書けて映画が作れて玩具が作れてそれを差し控えずに「新しいオレの次回作を見てくれ!」という娯楽をとめどなく提供できるやつが一番えらい。人の心を動かしているやつが一番えらい。

これは人肌恋しい現代になったからだというわけではなく、お笑いの世界と一緒だ。古典落語はいつまでも良さを失わずにいてほしいと尊ばれるし、新しい笑いは「なんぼあってもええですからね」で生まれ続けることが一番望まれる。その中でお客さんは好きなネタを追いかけて、一部は期待の新生だと騒がれ、時には萎んで道を踏み外しながら、それすらも一連の”芸”として評価されていく。業界や界隈の「王」を決める戦いも、その手に汗握る攻防が喜劇、悲劇、活劇として完結されて初めて娯楽として成り立つ。最初から勝ちが決まった八百長なぞ、観客は見たがらない。常に「番狂わせ」をワクワクしながらスター達を見上げ見下ろし、歓声を上げている。

ネタの完成度は大事だ。何度も稽古をして地道な評判を得ながら、「楽屋ではアイツめっちゃおもろいねんけどな」と後ろ盾を得つつ数年たってやっと芽が出る人たちもいる。

粗削りなままの勢いも大事だ。SNSやYoutubeで「一発当ててやろう」というその意気やよし、観衆は未熟な小僧が野望をもとに快進撃を見せるサクセスストーリーを待ち望んでいる。その野望すら抱かなくなったらクリエイターとしては二流に落ちてしまったと言わざるを得ない。手堅く攻めてくる勝負師には、その生き様が伝統芸でない限り、浪漫を感じられないからだ。

我々ゲームクリエイターは舞台の花形であると同時に道化だ。何度でもスポットライトを浴びては大立ち回りをし、観衆を湧かせることができるか。時にゾッとするようなロックな物言いをして、物語の転換を促せるか。「どこにでもいる正統派のモブ主人公」でお行儀よく終わっていいはずがない。常に外連味を纏い、歌舞伎者として人々を刮目させ、狂言にて人の心に感動を生み、魅了してこそが芸なのだ。

遠からん者は音に聴け、近くば寄って目にも見よ。相手は誰かと尋ねたら、年端も行かぬ小童共。目にも留まらぬ早業で、穿つエレキの万華鏡。いざ、真剣勝負と相まみえようぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?