全てのこどもが幸せに生きる権利を守るこども家庭庁への期待と要望

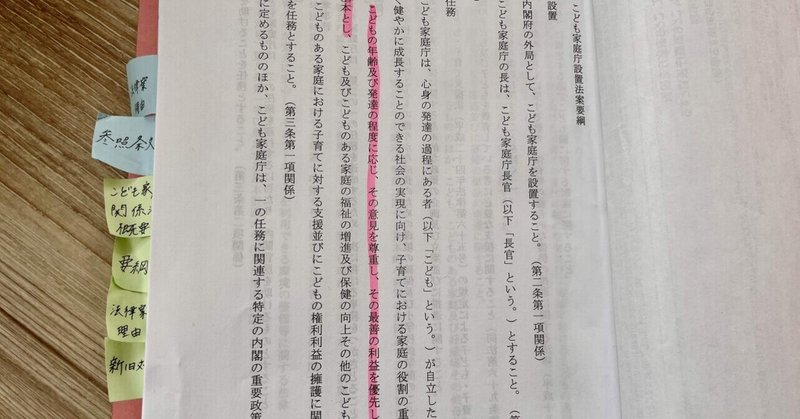

先月25日、来年4月からスタートする「こども家庭庁」設置法案が閣議決定されました。

私は、この法案は日本のこども政策の重要な転換点になると考えており、賛成しています。 この設置法案の一番初めに、とても大切な、今後の日本のこども支援政策の基本理念が明記されています。

こども家庭庁は、こどもの意見を尊重し、こどもの最善の利益を優先して考慮することを基本とする

当たり前のように見えるかもしれませんが、実はこの『こどもの権利利益の擁護』の一文を法律に明記するのは、そう簡単なことではありません。

例えば学校に関する法律「学校教育法」をみても、「学校の施設要件について」「教員の資格や人数について」など、どうすれば日本中に平等に学校教育が同じ品質で行きわたるかという、供給の仕方についてルールを敷いてきました。

しかし、不登校を含む長期欠席者29万人という数字が表しているように、届ける側が平等に機会を届けたはずが、「その形だと受け取れません」と、受け取り拒否している子どもが多数出てきているのです。

つまり、平等に供給すれど、受益者に届いていないなら、それは本当に平等なのか?ということになります。

「そんな身勝手な人は放っておけばいい」と思われるかもしれませんが、自ら積極的に権利を放棄している人はほんの一部です。 いじめや、先生との相性、また本人の発達の特性や病気、化学物質過敏症などコロナ回避、また日本語能力の欠如・・など、さまざまな事情で学校に行けない子どもたちがいます。

こども支援政策や、教育政策を、これまでのように供給者目線ではなく、「こどもを真ん中においてこどもたちに機会や支援を届ける」ことで、「子どもたちが幸せに生きていく権利」を支えよう。 今回のこども家庭庁設置法案には、そんな、これからのこども政策行政の方向性を、はっきりと国民に対してご表明いただいたことになります。 政治のリーダーシップなくしてはこの内容が閣議決定に至ることはできません。ご尽力いただきました先生方に心から感謝を申し上げます。

本日は、この法案をリードしている自民党の加藤勝信元官房長官にお会いし、次の文章をお渡しして議論をしてきました。

現状のこども家庭庁設置法には、もともと厚生労働省の子ども福祉政策のセクションが管轄してきた内容を移行する形が基本で、学校教育は引き続き文部科学省が担うことになっています。

霞が関の役割分担はそれでいいと思いますが、実際の現場では、例えば、不登校についてもその原因は、学校や教育委員会目線ではなく子ども目線で捉えると、教師や子どもたちの関係や家庭の状況など様々で複雑に絡み合っていますし、子どもが不登校になることで親の就労環境が変わる家庭も多くあるのが現状です。

子どもたちの中には、学ぶレディネスがないもっと手前で、福祉的な支援が必要な子どもたちがたくさんいます。これらの実態は、実際には霞が関の省と省の間の課題、「省際問題」にほかなりません。

この省際問題の解決には、まず、文部科学省 教育委員会 学校 教師などが、こども政策の司令塔であるこども家庭庁と連携しながら、「こどもの意見を尊重し、こどもの最善の利益を優先して考慮することを基本とする」という「こども真ん中」という理念をしっかりと共有し、子どもたちとの向かい合い方、授業や指導の在り方と根本的に転換することが求められます。

中央教育審議会で、これから個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実について集中的に議論されることはその契機ですし、私もその委員としてしっかりとかかわりたいと思っています。

また、スローガンのように省庁連携を掲げるのではなく、様々な困難さと向き合っている子どもたちについて、その困難さをどう取り除くかという点を、子ども家庭庁設置法に書いてある「子どもの利益擁護」の視点で、こども家庭庁が音頭をとっていただき、こども家庭庁・厚労省・文科省の3省庁で協働的に継続的支援の検討をしていく具体的な協働プロジェクトが必要と思います。

私は民間団体として、「お金がない」「人もいない」と言われる公教育にこんなやり方ができるよという圧倒的な説得力を持つ代案事例を現場で作り続けながら、この日本の子ども政策の転換点に貢献させていただきたいとおもっております。

加藤先生からも、率直に、解決しなければいけないことについてもお話しいただきながら「こども真ん中」で、さらにこれらの点についても議論を深めていきたいというお話をいただきました。

私たちにできることは限られていますが、政治や行政と連携しながら、 誰一人取り残さず、抜け落ちることのない支援を目指していきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?